大型加氢反应器混晶组织热处理消除方法

2018-05-21刘华洁刘银喜

刘华洁 冯 敬 董 涛 曹 华 刘银喜

(1.中国石化集团公司物资装备部,北京100000;2.二重(德阳)重型装备有限公司,四川618000)

加氢反应器是现代炼油工业中的重大关键设备,12Cr2Mo1V是近年来发展起来的适用于高温、高压条件下的新型加氢反应器用钢。随着产品尺寸、壁厚和吨位的增加,产品的制造难度也将不断的增加,特别是-30℃时KV2≥54 J验收会出现离散性的波动,其原因涉及冶炼、锻造、热处理全工序的各环节,本文针对混晶导致低温冲击不合格问题,采用等温退火消除混晶后并重新调质,满足了产品最终质量。

1 原因分析

通过分析得出,12Cr2Mo1V低温冲击产生波动的主要原因有:先共析铁素体、混晶及其他因素的影响。

1.1 先共析铁素体的影响

先共析铁素体的析出与贝氏体基体同时存在,造成组织不均匀,因而导致低温冲击波动。铁素体的析出与淬火冷速、内控成分、微观偏析等有关。在性能热处理时淬火冷却速度对性能影响很大,但对于特厚大锻件,在冷速达到一定程度后并不能提高锻件心部冷速,因此我们采取通过材料的成分内控细化晶粒,提高淬透性。根据经验适量提高C、B的含量可增加材料淬透性,抑制铁素体的析出,同时适当加入Nb、Al等元素可细化奥氏体晶粒度,提高材料的强韧性。

1.2 混晶的影响

经过分析产生混晶的主要原因有:

(1)在锻造最后一火次中为了修形,锻比小、加热温度高、再结晶不充分,都会产生混晶现象。

(2)12Cr2Mo1V筒体锻件在锻后空冷至等温待料阶段,筒体两端由于受自身形状效应和环境温度的影响,冷速快容易使两端试料区避开珠光体转变区域,得到非平衡组织引起后序混晶。

(3)即使在等温待料过程中发生珠光体转变,由于受到炉温控制不当、偏析等的影响,依然会形成托氏体、贝氏体等方向性明显的组织,这些具有明显方向性的组织也会导致组织遗传,形成混晶。

1.3 其他因素的影响

钢锭两端未切除干净,夹杂物、偏析等遗留在锻件本体中,将引起性能的波动;其次,锻造过程中筒体锻件不规则,筒体两端出现喇叭口、平行四边形等,均对性能存在一定的影响;另外,形成异常的M/A组织、析出致脆的金属间化合物也是导致冲击波动的原因。

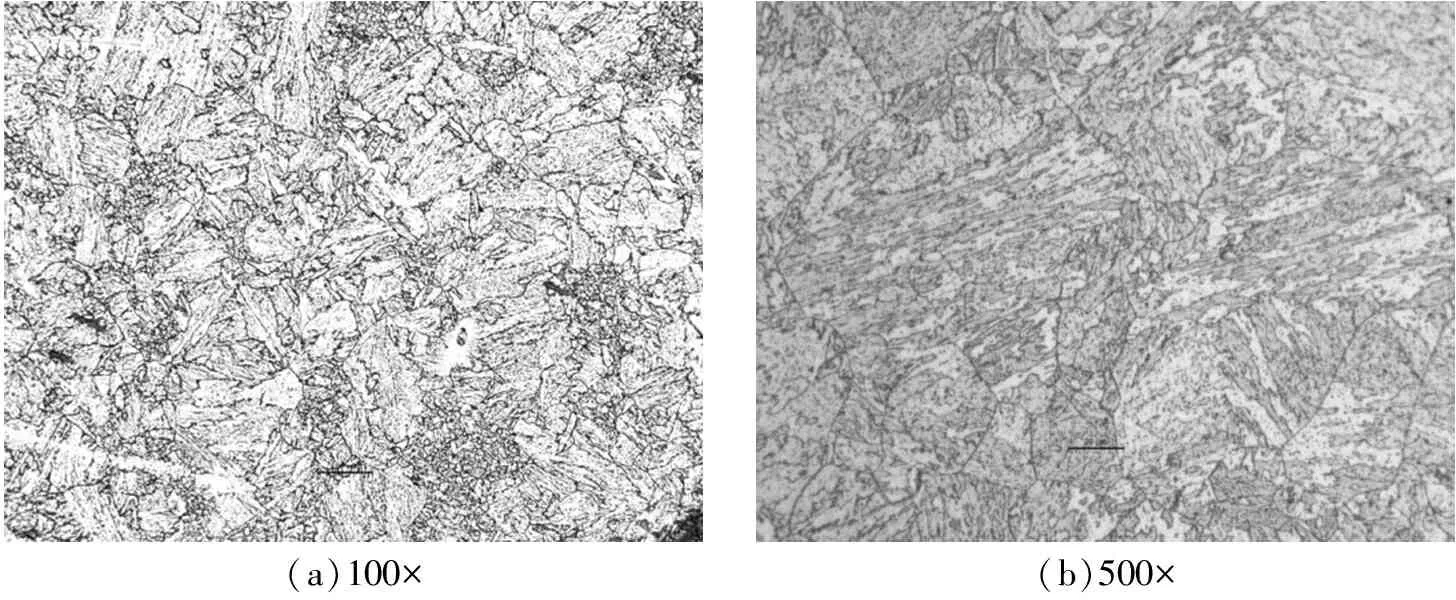

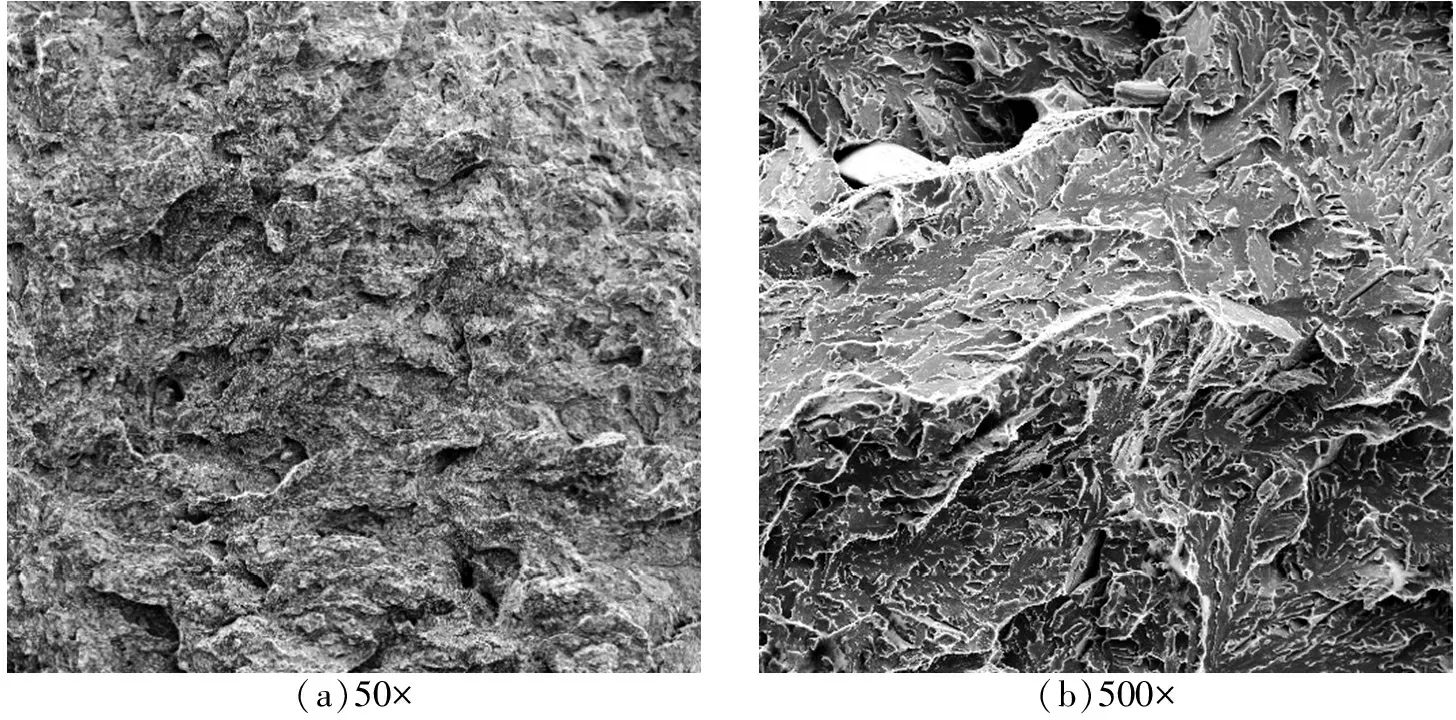

通过上述过程分析,在排除热处理工艺及材料化学成分内控等因素后,发现材料存在混晶(3.0级占90%,9.0级占10%),如图1(a)所示。同时在粗大晶粒区域形成了粗大贝氏体组织,如图1(b)所示。不合格冲击样裂纹源区形貌见图2。由图2可见,不合格试样的韧窝区较窄、较浅。因此,混晶及粗大的贝氏体组织是造成低温冲击值低的直接原因。

(a)100×(b)500×

图1 冲击值不合格试样的晶粒度显微组织Figure 1 Grain size microstructure of specimens with unqualified impact values

图2 冲击值不合格断裂源区形貌

Figure 2 Morphology of fracture source area with unqualified impact values

材料混晶是在一定加热条件下由于组织遗传性引起的,因此在性能热处理前必须消除组织遗传,并细化晶粒。经检验在锻造完毕后空冷过程中由于筒体两端面冷却快,得到较多的非平衡组织贝氏体,其次在锻造过程中遗留有粗大的奥氏体晶粒,两者同时存在将导致材料的遗传倾向大,即使经过锻后正火+回火的热处理并不能完全细化组织。粗晶严重且非平衡组织共存,在最终性能热处理后将导致混晶。通过对CCT曲线观察,拟通过得到平衡的铁素体、珠光体组织来消除后序加热带来的混晶。

2 实验方案

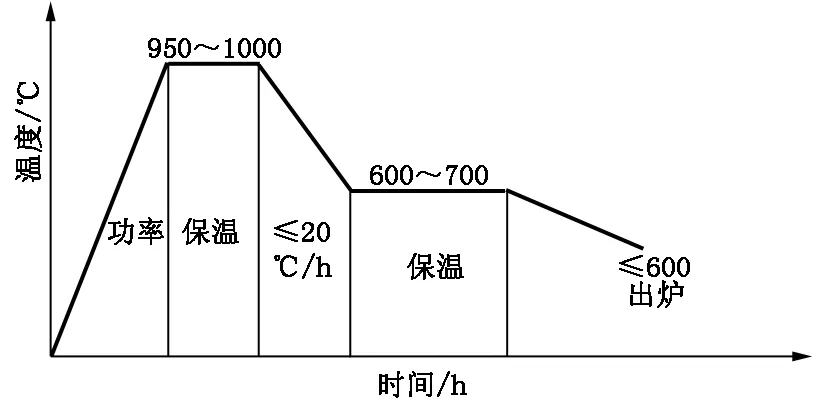

根据12Cr2Mo1V材料的CCT曲线,为得到平衡的铁素体、珠光体组织,选用有混晶组织的锻件3块试块分别以1010℃、980℃、910℃三个温度进行奥氏体化。其中1010℃、980℃已完全奥氏体化,910℃略高于Ac3温度,处于临界区附近。根据CCT曲线确定退火冷却速度为20℃/h,选择700℃过冷等温,使过冷奥氏体在等温过程中发生珠光体转变,得到球状珠光体组织和粒状碳化物。根据排选,具体退火工艺曲线见图3。

(a)方案1

(b)方案2

(c)方案3图3 退火工艺曲线Figure 3 Annealing process curve

(a)1010℃退火,晶粒度3.5级

(b)980℃退火,晶粒度5级

(c)910℃退火,晶粒度6.5级图4 金相组织(100×)Figure 4 Metallographic structure(100×)

3 实验结果与分析

采用图3所示的三种方案退火处理后进行金相组织分析,结果如图4所示。

经分析得出,1010℃退火的组织中未发现混晶,整体晶粒较为均匀,但晶粒较粗大,晶粒度为3.5级;980℃退火的组织中晶粒相对较细,达到5级,但个别区域存在较大晶粒;910℃退火的组织中未发现混晶,晶粒均匀,晶粒细小达到6.5级。三种方案下的碳化物均呈现颗粒状分布。

由于在910℃进行奥氏体化,其重结晶温度低,得到的奥氏体晶粒度细小。也有资料介绍在上临界区附近保温,奥氏体形态为球形奥氏体,对消除混晶更有利。由于奥氏体化温度低,溶解合金元素能力有限,导致过冷奥氏体稳定性差,在等温过程中更容易分解得到粒状珠光体组织。

4 结论

锻件选择临界区等温球化退火,细化了奥氏体晶粒度、得到了平衡组织粒状珠光体,降低了奥氏体的稳定性,孕育期短。因此采用临界区等温球化退火可有效消除混晶问题,消除混晶后,工件重新进行性能热处理,满足性能要求。锻件预先经临界区温度910℃奥氏体化+700℃等温退火处理,然后再进行调质处理基本达到了消除混晶的目的,可满足制造要求。