广西来宾地区师公戏音乐唱腔结构分析

2018-05-14胡禹

胡禹

【摘要】本文对于师公戏的发展历程进行追本朔源,就来宾地区地区师公戏的若干唱段进行分析;并对该类音乐特征进行综述总结。

【关键词】来宾师公戏;唱腔;音乐

【中图分类号】J676 【文献标识码】A

一、发展脉络简述

师公戏源于傩文化,作为傩戏支流中的一种联曲体的地方小戏广泛流传于广西各地壮、汉、瑶、苗、毛难等民族中。从历史沿革来看,师公戏历史久远,《尚书》中记载:“敢有恒舞,酣歌于室,时称巫风。”巫即师公,可见,我国在殷商之前已有了师公歌曲-巫觋。春秋时期湖南楚巫之风兴盛,其巫傩表演中的程式规范、带傩戏面具祈神的表演形式以及对于梅山教派诸神供奉的宗教性内容都伴随人口迁徙和道歌流传将湖南傩戏形式传入广西地区;从教派而言同属道教,随地区和民风而衍化为天师道、鬼师道等宗派,其敬神、请神、送神仪式中所用仪式、音乐和道偈各又不同。宋时师公戏雏形已成,于桂中南地区(邕宁、武鸣、上林、马山、钦州)一带最为普遍,其自身发展历程中遍及本土山歌、小调旋律与之融汇;为了增加受众群和传播面积多采用本土壮语进行演唱,在乡野集会的节庆、仪式、祭祀等活动中进行演出且深受劳动群众的喜爱。其源始社会功用多为节庆、搬迁、去晦、红白喜事等斋醮、法事活动,又因师公在表演中将演唱、舞台表演动作、带面具的角色扮演和叙事性的戏剧道白等艺术融合为多元艺术产物;由此作为综合性地方小戏。正因师公戏吸纳本土民歌繁多,地缘和民俗问题造成了各地名称不一(如:唱师、跳师、跳神、跳岭头等),解放后才统一命名为师公戏之称谓。

近来学界将广西师公戏划属为主流三支:桂林跳神、桂南跳岭头、桂中师公戏。桂林跳神主集中全州、桂林、临桂地区,以鬼师道为主,受湖南傩和贵州傩戏影响较深。桂南跳岭头主集中钦州地区(防城、灵山、合浦等地),同为鬼师道流;因每年中秋期间以村为单位在本村岭头表演以求风水平安而得名。桂中师公戏主集中于南宁、武宣、来宾地区。与前两者不同,为“三元”教徒,但在舞蹈动作形态方面俱大同小异;采用腰鼓作为主奏乐器,舞乐相随是为其主要特点;下文主要对来宾地区的师公唱腔代表作品进行解析。

二、音乐结构分析

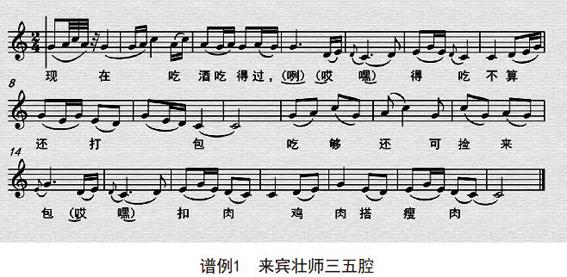

来宾地区的师公唱腔依照实际表演需要大致分为悲腔、哭腔、平腔、高腔、快腔。师公调多采用五声音阶作为主旋律骨架,调式以徵、宫、羽调为多;除单一调式运用之外,还常使用交替调式、转调来达到情绪转换和人物性格塑造的目的。

上例中采用了五声音阶构成,采用了交替调式写作,前半句围绕徵音进行旋律构建,后半句采用围绕宫音进行呼应。依照南方小调特点运用了双四度框架的构型;上句在“Sol-Do”上行四度内进行,下句在“Re-Sol”四度内构建旋律;两句俱为级进为主。感情处理上看略显明亮为主,但在上句由于羽音的频繁使用作为连接徵和宫的中结音,柔化了旋律色彩以表达平和的感情。全曲音调以大二、小三音程叠置的四度为结构,旋律动机呈单一化,音腔区域相对狭窄限制于一个八度之内。从核腔理论出发进行解析发现该曲核腔因子为“Sol-La-Do”,音程涵量为“2、3”;上句音程关系为【233、233、222】的排列,下句为【233、223、332】,两个乐句采用了同一音程动机进行开始,后句将动机移位为“Re-Mi-Sol”与前句形成平行关系。

除了动机衍生发展这一手法之外,节奏层面也将切分作为乐思动力前进的驱动,三五腔的句头、句腹、句位都采用了切分式的动力节奏型来表达内心情感;后两句作为乐段重复整体将节奏放慢一倍进行,这样的做法形成了前乐段急促讲述而后乐段和缓平叙。整个乐段曲体结构规整,上下句的结构特性带有山歌因素。但因其旋律和音高位置都限制了一个八度内的音域所以将其曲调归为小调演变而来。从每句落音来看,前句落于徵,后句落于宫的属主(V-I)造成了结构相对稳定;从歌词结构上而言,衬词衬腔由语气词构成,该作品的衬腔“哎嘿”用于两个乐句之间形成带有连接性的插句性质,其表现的意义在于承上启下、情感过渡之用。歌词表现朴实真挚的情感,所描述的情景多与日常生活有关,贴近现实易于获得听众理解;每句歌词的首末的格律特征形成了【仄仄、平平、平平、仄仄】的结构具有【仄-平-仄】的三段式语调布局。

上例中哭调作为广西本土五声音阶民间小调,旋律突出徵、羽、宫音。对比例3中师公戏唱腔明显发现例3的核腔因子同谱例1、2一致都为“Sol-La-Do”的音序排列。该民歌节奏相对舒缓,在乐句前后都加入了衬腔,通过核腔音列的扩充、变奏进行主题发展贯穿全曲。而其音调被师公戏所吸收,例3中的师公戏唱腔将哭调的主干音级和旋律走向进行吸收以适应实际演唱需要。从乐句起、落音的走向来看,哭调和寺山腔中的每个乐句都保持了宫音起,徵音落的走向。调性方面,寺山腔将D调改为G调并且加长了引子和衬腔的篇幅。曲式结构方面该腔调为一段曲式呈规整性布局;情感上整曲改变了原小调晦暗的基调,比较乐观向上。

悲调作为师公戏中的悲腔代表,在表演时候借鉴了小调中哭嫁歌的演唱手法。演绎作品过程中常伴哭声,曲调哀伤如诉如泣,力图在情感上感动观众。例3悲调采用了和前两例相同的七字句语言结构,语言节奏上形成【2、2、3】布局(即两个两字音节在前后接一三字音节)。这种七字句结构将叙事性和抒情性归于一体,在师公戏唱腔中普遍存在。该例上下句为”Re-Mi-So-Lal”作为主干音并采用了截段的手法进行选用,上句采用“Mi-Sol-La”,下句采用“Re-Mi-Sol”排列。首句4小节采用了“短、短、长”的节奏构型并反复一次,后句将时值进行了压缩造成了情绪上递进的效果。

三、音乐特征综述

通过以上对来宾地区师公调的若干小例进行解读可一窥师公戏唱腔的音乐特点:

方言特色:师公戏作为本土小戏,其媒介传播对象俱为当地居民;也因各地方言不一造成了师公调分支流派和演唱程式规范不统一。如桂中地区师公戏都是用壮话演唱,但来宾地区和上林地区的语言上的差异导致了旋律、情感上的区别。如上林师公戏唱腔《巴啊巴》中歌词“巴啊巴,为麻马肝你,狗名嘛吓眉,龙利就得涂龙利就得涂” 作为白话语言演唱,因为其语言重音带动了旋律走向形成了羽调式,旋律与歌词声韵呈同一性。

本土小調语言:师公戏与本土山歌、小调联系紧密,常常将当地曲调作为唱腔的基调。如上例2中悲调原作为小调在流传中进入师公戏形成寺山腔。但是,师公戏并不是生搬硬套的对民歌曲调一概论之;在吐故纳新的过程中将原曲调进行适度修改来迎合戏剧性内容所需,如例3的寺山腔在吸收悲调后保持其音乐主干音级不变并将原小调的调性、装饰音进行戏曲化改造;将原有的哀叹情绪转变成阳光向上的情感。

衬词衬腔。师公戏在戏曲表演中兼具了戏剧性、趣味性和易懂性。其衬词使用多使用语气词或歌词叠唱。常见的有:字尾衬词,如《寺山腔》每句话结束多用“咧罗、哩罗”衬词来表达欢快、活跃的气氛;连接用衬腔,如《三五腔》在首句末尾将“咧哎咳”语气词作为上下句歌词的必要连接形式,起到了情绪转换、起承转合作用;开腔衬词,如象州县壮师唱腔《饮酒腔》“(依啊)烟好酒好灌满肚(叻),身体好似清风飘(叻)”在演唱开头使用衬词来渲染气氛,并且在句头、尾都使用语气词来表达欢快的情绪。

五声性单(复)乐段结构。从调式使用而言,师公戏五声音阶完备;以徵、羽、宫作为常用调式,富余南方小调旋律特征;相对而言句尾落音于徵、宫调式常表达乐观、欢快的情绪,羽、角调式则相对暗淡一些。从曲体特征来看,师公戏音乐结构相对单一,多以单一部二句体曲式居多,上下句多为五字、七字句呈方整性结构。复乐段的形式较少,多用于师公戏请神、送神和角色扮演的唱段之中,旋律上一般使用一个曲调支曲叠唱来突出歌词内容。

四、结语

通过对来宾师公戏唱腔分析和音乐特点综述,得以对广西桂中地区师公戏唱腔得到一般性的了解。笔者在对历年师公戏文献梳理过程中发现,师公戏相关的文献多集中于理论层面的宗教、仪式、文化的研究;对于音乐本体的研究文献相对较少。本文也是基于此来对师公戏进行尝试性的音乐解析,对师公戏各地的唱腔进行介绍性的解读以期学界对广西壮师公戏唱腔音乐予以关注。