普洱市稻渔综合种养产业发展探讨

2018-05-14罗恒彬

罗恒彬

[摘 要]普洱市拥有丰富的宜渔稻田资源,积极发展以稻田养虾、养蟹、养泥鳅等名特优品种为主的稻渔综合种养,可助力农村脱贫攻坚,可使稻渔综合种养产业实现经济效益、社会效益最大化。

[关键词]稻渔综合种养;产业发展;名特优;脱贫攻坚

[中图分类号]F327 [文献标识码]A

合理利用宜渔稻田的水体水面养殖渔类,可以使养殖渔类于稻田中获取水生生物、底栖生物等生鲜饵料为食,保障其生存生长的物质能量需求,获得产品及产品品质的提升结果;可以利用稻作及稻作履盖条件为养殖虾、蟹类提供遮阴避害场所,达到提高其养殖成活率、产量的目的;又可通过渔粪肥田及渔类的觅食活动翻松土壤,清除利用害虫杂草等条件减少稻作种植的农药、化肥使用量,改良稻田生态环境,从而保障稻作产量的稳定及品质提升。这一利于稻田生态环境改良,环境友好、物质能量得以循环利用、土地资源得以节约的综合种养模式具有极高的推广普及价值。

1 普洱市发展稻渔综合种养产业具备的条件

1.1 自然条件

普洱市位于云南省西南部,地处北纬22°02′—24°50′,东经99°09′—102°19′之间,属热带季风气候,大多数县区常年无霜,全年无霜区在315天以上,冬无严寒、夏无酷暑,海拔317—3370m,年平均气温15℃—20.3℃,年降雨量1100—2780cm,全年总日照时数2161.2小时,其光、热、水、土等自然条件非常适宜水稻种植和渔业养殖,稻渔综合种养条件可谓得天独厚。

1.2 宜渔稻田

据《普洱市“十二五”渔业发展规划》,全市拥有宜渔稻田40万亩,而至2017年全市仅养殖100638亩,仅占可养面积的1/4,可进一步推广发展的空间极大。

1.3 市场销售

普洱市除全市具有261萬人口的内需市场外,还占有一市连三国的区位优势,加之近年来县区之间的路网改造升级、泛亚铁路的建设等交通便利作支撑条件,为稻、渔产品的及时、快捷销售提供了路网保障。

2 普洱市稻渔综合种养产业发展现状

2.1 发展进程

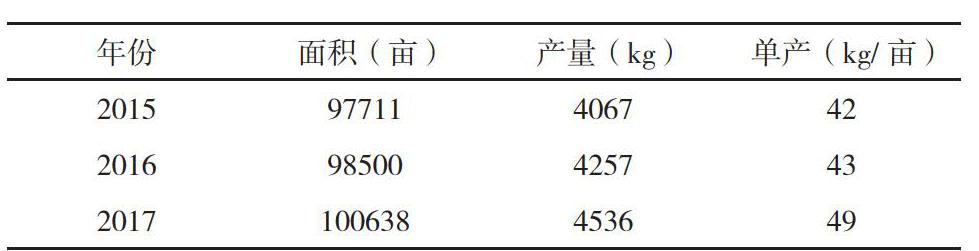

普洱市稻渔综合种养始于20世纪80年代末,至今已近30年的发展历程。长期以来,由于包括职能部门专技人员在内的人们对该项产业的认识不足,推动力度不够等原因,种养户积极性不高,资金投入过低,种养技术参差不齐,其种养面积、产量、产值未得到应有的扩大提升,处于极度缓慢的小幅发展状态。全市最近5年的养殖面积、产量、单产见下表:

2.2 养殖模式

普洱市稻渔种养模式大致分为两类,一是“平板式”,即对稻田的排灌设施进行修缮,田埂略作加高加固处理,即投放大规格鲤、鲫、罗非鱼等品种进行养殖,该模式种养成本虽小,但产量、经济效益也极低,且对稻田资源造成浪费,该模式的养殖面积占全市稻渔综合种养面积的90%(以2017年为例);另一模式是“稻渔工程式”,即按占稻田面积10%的面积比例,依据稻田田面形状开挖“一”字形或“十”字形渔沟、渔溜,加高夯实田埂,完善注排水设施,投放大规格苗种养殖,该模式虽然前期资金、劳力投入较大,但收益高,利于连年坚持,且前期成本投入可在连年重复种养使用(稻渔设施)中分摊降低,该模式占全市已种养面积的10%(以2017年为例)。

2.3 养殖品种

养殖品种多以鲤、鲫、罗非鱼为主。近年来,有部分虾、蟹、泥鳅(大鳞副鳅)养殖,但养殖户数少,产量低,未获得“名特优”水产品养殖应有的经济效益。

3 普洱市稻渔综合种养产业存在的问题

3.1 组织化程度低 规模效应差

各县区稻渔综合种养大多属于单户、小面积的分散种养状态,且种养时间无连续性、种养品种无稳定性,种养技术参差不齐,难于种植出具有优质稳定品质的“某某稻”,也难养殖出具有高品质的“某某鱼”,对培育优质品牌稻、渔的意识和能力不足,综合种养的产业经济效应未得到真正发挥。

3.2 投资不足 “稻渔工程”普及率低

全市九县一区进行“稻渔工程”建设的稻田面积约为10000亩,仅占已种养面积的10%(以2017年计),大多水源充足、水质良好、单田面积较大,宜于进行“稻渔工程”建设的稻田长期固守“平板式”的粗放种养模式,不但应有的产业经济效益得不到挖潜提升,而且极大地浪费稻田资源。

3.3 养殖品种单一且不合理

长期以鲤、鲫、罗非鱼等常规品种为主要养殖对象,养成产品价值常年在低价位徘徊销售,而在本市宜于养殖且供不应求的虾、蟹、泥鳅等名特优品种养殖极少,稻渔综合种养的产业经济未得到应有的挖掘发展。

4 发展对策

4.1 统一认识 齐抓共管

大力推进稻渔综合种养殖产业发展,既是普洱市水产业进行供给侧结构性改革的必要举措,更是助力农村脱贫攻坚的强力抓手。宜渔辖区政府、财政及农业种养职能部门应统一认识,认识到位,既各担其责,又相互沟通协作,形成合力助推产业发展。对所辖稻渔综合种养区域进行合理安排,科学制定产业发展的中长期规划;地方财政给予列支一定的计划扶持资金鼓励发展该项产业;种养业职能部门合理引导种养户选择种、养品种,将技术服务做到位,将推广等责任落实到单位和人,真正发挥职能部门应有的职责担当,以此维护和提振种养户的种养积极性。

4.2 抓试范 助推广

各县区应针对自身的宜渔稻田资源状况、自然条件等因素合理选择田块,建立以“平板式”和“稻渔工程”式两类种养模式种养的示范区,示范区的条件、种养技术及管理方法等要件应适于在拟推广区域复制、重复。通过示范区的种养实验获得较好的种养收益后,将所比较后选用的稻渔种养品种,采用的种养方式、种养技术及管理方法等总结归纳出成熟统一的“技术标准”,并充分利用示范区这一技术平台,广泛组织种养户和有种养意愿、种养条件的拟推广对象参观学习,进行技术交流、技术培训等服务,让种养户通过参观示范区,有“眼见为实”的体验。通过示范区助推稻渔综合种养的普及,达到以点带面,事半功倍的示范效应、推广效应。

4.3 鼓励规模化种养 培育优质稻渔品牌

稻田连块成片、面积较大的种养区域,辖区政府、财政应在稻渔工程投资、良种供给投入等方面给予资金扶持,鼓励农户以联营、合作化等方式进行统一种养,或引入有投资能力、种养意愿的种养企业进行规模化种养。农业种养业部门在技术指导方面应给予重点支持,维护和提升其规模化种养的积极性。

稻渔种养规模化,一是有利于统一种养“某一”品牌的稻、渔,增大市场供给量;二是便于统一种养技术标准,宜于种养稻、渔产品质量的稳定和提升,形成良好的产品质量认可市场;三是利于连年连续发展,随着时间的延续,稻田生态环境逐年优化,其种养稻、渔的产品质量将得以不断提升,也因对“某一”品牌稻、渔的连年固定(或较固定)种养,让消费者有对“某一”品牌稻和渔的消费体验过程,逐步使所种养的稻、渔形成市场。总之,规模化种养所具有的诸多优势条件将使产业经济得到最大的发挥。

4.4 大力发展名特优品种养殖

普洱市的名特优水产品主要依靠外调供给,市场需求旺盛,而罗非鱼、鲤、鲫等鱼产品则供过于求,售价过低。应以市场需求为导向,改变以鲤、鲫、罗非鱼养殖为主的稻田养殖方式,大规模发展稻虾、稻蟹、稻鳅综合种养,满足市场对虾、蟹、泥鳅等名特优产品的需求,使稻渔结合种养产业的经济效益、社会效益实现最大化。

[参考文献]

[1] 马达文,钱静,刘家寿,等.稻渔综合种养及其发展建议[J].中国工程科学,2016(03).

[2] 李嘉尧,常东,李柏年,等.不同稻田综合种养模式的成本效益分析[J].水产学报,2014(09).