检察机关提起行政公益诉讼的诉前程序

2018-05-14宋平

文/宋平

宋平 中国政法大学法学院宪法学与行政法学硕士研究生

十二届人大常委会表决通过修改民事诉讼法和行政诉讼法的决定,检察机关提起公益诉讼写入两部法律。 2018年3月1日,两高发布司法解释对检察机关提起公益诉讼作了进一步规范。但针对试点工作中诉前程序存在的检察建议方式单一、范围过窄,行政机关履职标准不明确以及诉前程序与诉讼程序对接等问题,修法和解释并未明确,需要日后持续关注。

诉前程序试点情况分析

2015年7月1日,检察机关提起公益诉讼试点工作正式开始,各地持续跟进。根据《全国人大常委会关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》(以下简称《授权决定》)规定,最高检多次就试点情况作中期报告,公布试点数据和情况。

(一)诉前程序数据

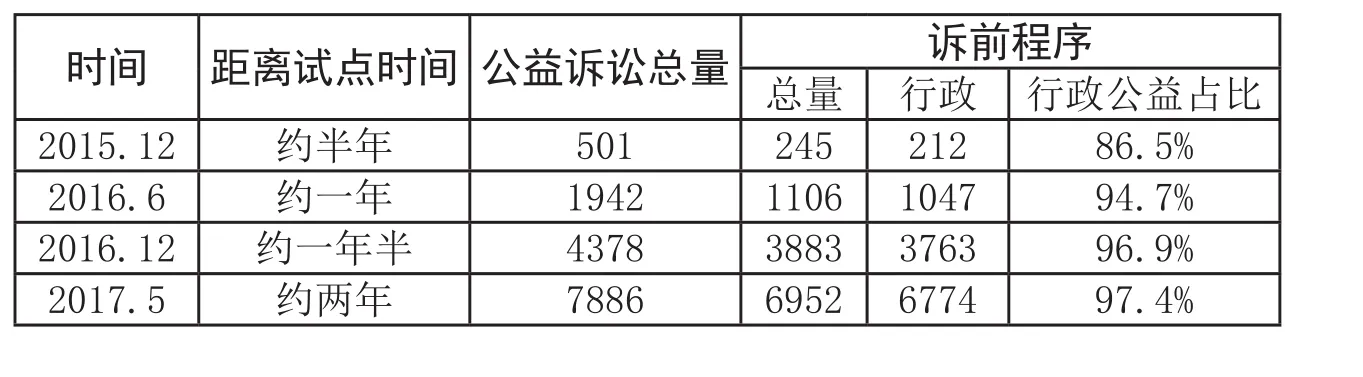

试点运行两年来最高检发布的主要数据如下:

表一 试点开展两年来办理诉前程序案件情况

表二 试点开展两年来诉前程序案件中行政公益诉讼情况

通过表一,可知诉前程序的启动率极高,检察机关办理诉前程序案件数量攀增,在总体办理公益诉讼案件中的比例呈现迅速的上升态势,并渐居于绝大多数的地位。通过表二,可知通过诉前程序解决问题的,也主要集中在行政公益诉讼。这也印证了研究检察机关提起行政公益诉讼的诉前程序的必要性和问题典型性。

(二)诉前程序典型案例

2016年1月6日,最高检发布了20个检察机关提起公益诉讼试点工作典型案例,其中15个案例涉及诉前程序、14个案例涉及行政公益诉讼。通过分析,发现检察机关针对行政机关怠于履职提出检察建议后,行政机关几乎都在1个月内依法履职,有的甚至3天内答复。总体来讲,行政机关采纳检察机关的检察建议并采取相应的措施,依法履职效果显著。从案件类型来看,诉前程序案件主要是针对行政机关怠于履职,此外还包含对行政机关滥作为的监督。

诉前程序试点工作成效的成因

诉前程序的设立具有必要性和正当性,其设置应主要有以下考虑:一是避免滥诉,节约司法资源;二是体现司法权对行政权的尊重,贯彻谦抑性原则;三是检察机关提起行政公益诉讼具有终局性特点,应当慎重。两年的试点情况也说明诉前程序发挥了巨大作用。行政机关更加自觉地纠正违法行为或依法履职,多数问题在诉前程序即得到良好处理,既节省了司法资源,也较好地保障了国家和社会公共利益。试点工作取得良好成效是多种因素综合作用的结果。

1.顶层设计的支持

首先有中央的决策支持——2015年5月5日,中央全面深化改革领导小组对检察机关提起公益诉讼改革作了部署和要求。其次从全国人大常委会的高度作出授权决定——最高检和最高法相继制定发布了相应的实施办法等,都为检察机关提起行政公益诉讼诉前程序提供了较为坚实的支持。

2.检察院系统的努力

检察院系统通过发布典型案例、统计数据,建立考核机制等多元举措,推动行政公益诉讼诉前程序的开展。以上级督办、异地交办等方式排除干扰;积极进行前期调查、主动与被监督对象沟通等都加速了案件办理。并且,伴随试点工作开展,检察官的办案经验与能力不断提高,社会各界的关注、认可与支持不断提高,为行政公益诉讼诉前程序工作的开展提供了巨大的保障。

3.行政机关的压力

试点工作开展以来,行政机关在公益诉讼中连连败诉,压力巨大;同时,近年中央推进全面从严治党,建构健全问责等约束机制,使得行政机关极为重视,认真采纳检察机关合理的检察建议。另一方面,检察机关作为国家监督机关,还有刑事诉讼程序上的职责权限,造成一种强大的威慑力量。在以上背景下,行政机关主动履职率显著提高。

此外,新闻媒体的监督以及社会对公益诉讼的关注度攀增等都为试点工作助力。

诉前程序试点问题

(一)检察建议方式单一、范围过窄

检察机关办理诉前程序案件的主要形式是提起检察建议,但检察机关如何提起检察建议,提起怎样的检察建议尚无统一明确规定。目前在检察建议提起方面存在的主要问题有:一是建议的方式单一。在诉前程序中,仅以书面形式发送检察建议书。建议采用公告、听证等程序充实检察建议方式,增强作用力。二是建议的范围过窄。目前检察机关仅在其有管辖权区内有建议权。由于“辖区”本身的变动性以及公益诉讼案件的广泛牵涉性,囿于辖区内,会影响检察建议效力发挥。

(二)行政机关履职标准不明确

1.行政机关的“回复”

根据最高检实施办法,行政机关应当在收到检察建议书后一个月内依法办理,并将办理情况及时书面回复人民检察院。问题在于:首先,检察机关提起行政公益诉讼的案子多是较为复杂、长期积累的社会问题,尽管目前两高解释给予行政机关两个月的时间,但是否充足仍有待商榷。其次,即使行政机关在两个月内对检察机关进行了回复,如果只是处理方案,应如何认定?倘若后续未按处理方案严格执行,检察机关又能作何处理?

2.不作为的认定

在检察机关提起行政公益诉讼案件中,大多数原因是行政机关不作为,但不作为如何认定实践中争议较大:一是行政机关不回复检察建议能否就认定行政机关不作为,如其尽管形式上并没有回复,但实质上履行了相应行政职责是否属于行政不作为。二是行政机关只回复检察机关的检察建议,但是并不履行是否属于行政不作为。三是行政机关只是部分履行了检察建议是否属于行政不作为。

(三)诉前程序与诉讼程序的对接

诉前程序设立初衷在于将矛盾化解于诉讼之前,但对于行政机关并未采纳检察建议,不依法履行职责,使得国家和社会利益处于持续受侵害的状态,此时就要进入诉讼程序。但行政机关是否必须完全按照检察建议内容来履职,其自由裁量权是否有发挥空间,如何更好地发挥诉讼的刚性监督功能?建议在提出检察建议之前注意证据的搜集和法律依据的查找,确保检察建议的科学合理性;尊重行政权的一定范围内的自由裁量权。诉前程序的良好运行可以减轻诉讼压力,但诉前程序的作用发挥离不开诉讼程序的保障,把握好二者的关系,是实现行政公益诉讼效果的关键点。

检察机关在履行职责过程中发现行政机关不作为或者违法行使职权是其提起公益诉讼的前提条件。试点中检察机关内部反贪反渎等部门移交的线索是行政公益诉讼线索主要来源。当下国家监察体制已经改革,检察机关内部的反贪反渎职能整体转隶到监察委,这将给检察机关提起行政公益诉讼带来新的挑战。