汉字文化

2018-05-10讲解耿欢欢

讲解/耿欢欢

——上一期讲解了:三、汉字的人文特色与艺术美特征。这一期讲解:

四、汉字是东方文化(国学)的本源

古人以象形文做表意偏旁组合汉字,使汉字以形表意,直接表达汉民族人思想,因此,汉字是东方文化(国学)的本源。

象形文,在甲、金文中像面朝左侧立的人形,用作意旁(人字旁;人的变写,立人旁),多表示“人、人之类别、品性及行为”之意义。

〔仁〕会意字,以人、二合而示意:

1.「本意」二人以上者当彼此亲爱。于是,早年从事过“儒”这个职业的孔子,就首次把“仁”这个词用于他的伦理思想表述中,从而提出了“仁爱思想”,且作为他所创立的儒家思想的核心。其后,孟子对他的“仁爱思想”作了明确的解释:“仁者爱人。”(见《孟子·离娄下》)那么,人们怎么去爱别人呢?孟子曰:“老(敬爱)吾老,以及(推及、顾及)人之老;幼(爱护)吾幼,以及人之幼。”(见《孟子·梁惠王》)即孟子认为:人们首先在家里“亲其亲,爱其幼。”此为人之天性,而人之天性可以借“推己及人”的方式去爱他人与整个社会。那么,孟子“推己及人”方式符合人之心性吗?我们不妨举现实生活中的事例来证实一下:

例如有人当看到身边的老人或孩子上下车不方便时,就上前扶一把;再如:有一位中年妇女在看到四川汶川地震的报道后凄恻地说:“一眨眼就被盖到底下,谁家都有老人,谁家都有儿女,谁家看了,谁家心疼。”她一边说着,一边捐赠着钱物。

——凡此“当看到……就会……”就是一种“推己及人”的方式。此方式用于我们日常人际相处中,就是将心比心,能从对方着想,感知对方的境遇与感受。如此而知:儒家的“仁爱思想”及“推己及人”的方式符合人之心性的,因此,儒家的“仁爱思想”成为了东方汉民族人的正统思想,且内化为人之性格,流淌在人们的血脉中,而儒家的“仁爱思想”的创立是源于汉字“仁”的以形表意。

象形文,在甲、金文中像小孩形,用作意旁,多表示“孩子”之意义。

〔孝〕会意字,上面是老字的简写,指老人;与子合而表意:

1.「本意」孩子扶着老人行走,借此表孝敬。故《孝经》里说:“夫孝,始于事(侍奉)亲。”

会意字,在小篆中,上部是“行”左半变写,下部为“止”(脚形),合而表意:人(足)行走在路上。用作意旁,多表示“行走、在路上、道路”之意义。

〔达〕形声字。

1.「本意」(人)在大路上行走(有畅达意)。

2.「引」得志、富贵。于是,孟子就着“达”之引申义提出了“达则兼济天下”的人生观主张(见《孟子·尽心上》),认为人应该积极入世,追求功名,一旦得志与富贵,就当兼济天下人。可知“达则兼济天下”是儒家思想的最高境界。

以上,我们分别用了“仁”、“孝”、“达”三个汉字推求儒家思想;下面,我们用“道”与“逍遥”来推求道家思想。

1.「本意」人行走在路上。

2.「引」途径、方法。

3.「引」规律、道理。于是,老子认为有着“规律”意义的“道”就是客观存在的物,他在《老子》二十五章对“道”作为物的特征作了描述:“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不怠,可以为天地母。吾不知其名,字之曰道。”

老子

依照老子的描述,我们可知:“道”确实是一种有着永恒不变规律的物,是一种生命体,它浑然一体,其大无外(边缘),其小无内(核心),呈虚无态,其性情为恬淡虚无;其在运行中,性态似于水类,而后水生木,木生火,渐为炎热,最终导致大爆炸,即开合,产生了空间称为宇,同时产生了时间称为宙;而清阳上升为天,浊阴下降为地——这就是道生天地,“道”是天地的始祖,是天地的本源。

其后,老子认为:“道”仍然在自然运行中,人类作为天地间的一部分,应该遵循“道”的自然规律:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”(见《老子·二十五章》)即人类应该崇尚自然,且复归于那种淳朴的自然状态中,而“见素抱朴,少私寡欲。”且顺乎本心,保持清静而不强为,不妄为,知其不可而不为——此即老子“无为”思想。

1.「本意」作、做。而老子认为:“无为”则可使人生安适,天下太平,即“无为而治。”或“无为而无不为。”

例如:人之于饭馆见饭菜不可口,也不干净,即顺乎本心,不勉强去吃(无为),而回家做而餐之,觉心安理得,很安适(有为)。

再如:人之物欲为外求于物,天地、水源、空气为物之本源,人生存其间,正如婴儿在母怀中汲取滋养;然而,人类因物欲太过,大工业发展大而为之,强而为之,妄而为之,结果造成土地、水源、空气严重污染,人们整个冬季里多帽檐掩眉,口罩遮目,近不见楼窗,远不见天日,那还有清新空气可以汲取呢?可以汲取的只有雾霾中的烟尘颗粒!此正如婴儿在母怀中自破其乳,自竭其源。之所以如此,是因为有违老子:“不妄为、知其不可而不为”的“无为”思想;而现在开始治理了,是否有些“美人迟暮”之感呢?试想最初不作妄为,不就可以“无为”而天下大治了吗?

所以,我以为老子提出的“无为”是在启示现实中人:人之生命活动与欲求应该与天地、日月相适应,以天然、淳朴、本真为做人处事本色,这才是老子“道家”的核心思想,这才是“道”家思想的本质与精华所在;而“无为”只是道家核心思想的表层体现,如同我们提出的一个口号而已。而在我们内心里是崇尚道家思想的,如我们旅于山水之间时,觉得走那种花木间自然生成的山石小径或泥土小径,比走人工砌成的水泥路更为自然、本真;更为清幽、恬淡;也更为愉悦。正因为如此,道家思想成为了东方汉民族人继儒家之后又一种思想心性。

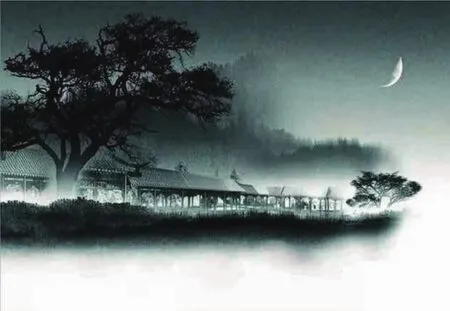

山石小径

庄子

〔逍遥〕形声字。

1.「本意」人休闲漫步,表现出一种无拘无束、随心所欲的意态。于是,庄子用“逍遥”一词用作题目,写就了他的《庄子》一书的代表作《逍遥游》,从而表达他作为道家重要代表人物之思想追求的最高境界:“若夫乘(顺应)天地之正(本性),而御(驾驭)六气之辩(变化),以游无穷者(人生与宇宙之无穷无尽的境界中),彼且恶(wu)乎待哉(他们将凭借什么呢)?故曰:至人(修养最高的人)无己,神人无功(利),圣人无名(声)。”

这几句话什么意思呢?庄子认为:“道”生成了天地万物,作为天地万物间的人就应该顺应天地万物的自然本性(恬淡),而淡泊自我,且超脱自我(无己),不为红尘世俗中的功名利禄所羁绊,也不必认真去分辨人世间的是非善恶与得失,只有如此,人才能悠然自得、适心任性、无所拘束地遨游于人生与宇宙之无穷无尽之境界中——这就是庄子认为的人生之《逍遥游》境界。

相对于儒家“人应该积极入世,追求功名利禄,达则兼济天下”的思想,老庄道家思想是“超然出世”的,我们感觉上有些消极,然而从境界上说,儒家只是“入乎其内”,追求人与社会的统一;而道家则是主张人既能“入乎其内”,又能“出乎其外”,胸襟、眼界在天、地、人之间,从此角度或意义上说,道家的境界要高于儒家。尤其是庄子思想在启示现实红尘中人,不仅仅是要为功名利禄而活,更重要的是为自己本身的真性情而活,去求得人之真性情才有的哪一种最高境界的快乐。我以为这是《庄子·逍遥游》思想境界本质与精华之所在。

正因为如此,庄子为生活在现实社会中痛苦挣扎的人们,特别是为古今最初接受儒家思想追求功名,而后认知到官场腐败,不愿再与之同流合污;或政治上失意,或遭贬谪的读书人、仕者开辟了一片可以退守于此的“逍遥家园”,退守生活于此的人士如陶渊明、李太白、苏轼等,至于我们现实生活中的人士就无以计数了。

如此而知:老庄道家思想与儒家学说如黄河、长江构成了中华民族心性的两大源流,人们心中不可没有孔子、孟子与老子、庄子思想的主导与支撑,就如同人们生存不可没有黄河、长江水源的滋育。

陶渊明

苏轼

象形文,在甲骨文中像拾阶而上的土山形,用作意旁(阜字旁),多表示“山野、院墙、台阶”之意义。

〔阴〕形声字。

1.「本意」山的北面(日光不能照到的地方)。

〔阳〕形声字。

1.「本意」山的南面(日光能照到的地方)。

——一座山可分为阴阳两面。于是古代哲人把阴与阳此本义作引申创立了汉民族朴素的“阴阳学说”。即古人把在对宇宙万物观察中所发现的相对立的两种物象都归属于阴与阳。例如:天与地;日与月;朝与夕;昼与夜;春夏与秋冬;山岳与水流;男人与女人;雄性与雌性。古人认为此两种事物相互交替、推移与作用,始能化育、萌生新的事物,因此,宇宙万事万物(包括人类)才得以发展兴盛。如:“日月相推,而明生焉。”(见《易经·素辞》)

而此阴阳学说得以阐述与运用,是在成书于春秋战国时期的一部伟大的哲学与医学著作《黄帝内经》中,其《素问》中说:“阴阳者,天地之道也。”(规律)其《灵枢》中言:“人与天地相参也,与日月相应也。”(参:参与;应:适合、适应)即人应该遵循天地万物之阴阳规律,简言之:“人与天地相适。”

怎么相适呢?《黄帝内经·灵枢》说:“必须顺四时而适寒暑,和喜怒而安居住,节阴阳而调刚柔。”而《素问》说:“春三月,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生。夏三月,夜卧早起,无厌于日,使志无怒。秋三月,夜卧早起,与鸡同兴,使志安宁。冬三月,早卧晚起,以待日光。”

如此,古人认为:“(人)饮食有节,起居有常,不作妄劳,故能形与神俱,尽终其天年,度百岁而去。”(见《素问·上古天真论》

从上述而知:阴阳学说给予我们对天地万物规律的认知和对做人、生活的启示是深远、巨大的。

黄帝内经

象形文,在甲、金文中像半月之形,用作意旁(月字旁),多表示:“月、月光、时间”之意义。

〔月〕象形文。

1.「本意」月,月相。从月相看:一月之中多为半月(或缺月)之形,因此,古人造字即以半月为形,这似乎表达出汉民族人以月相来对应或表现人世生活情状的思想,即古代哲人已认知到人之生活,人之生命欲求的满足程度,是难以圆满的,直白的说:人生如月,多在缺憾之中,尤其是人之情爱生活,多在月半与月圆之间,于是,大诗人(兼哲人)苏轼从月相推求人之情感生活,写就了《水调歌头·明月几时有》,且感伤而发:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”从而创立了东方文化(国学)中所独有的“月相文化”。而在现实生活中,人之物欲与功利思想在很大程度上淡化、甚至排斥情爱,使得红尘中许多人难以获得真情、真爱,而过着“清风拂帘帏,缺月照幽房”的生活。因此,人生多可喜,亦多可悲,悲者,离缺也。

晨月

从上述所举5个象形文所组合的10个汉字之分析、推求中而知:汉字“以形表意”不但直接表达(阐发)汉民族人之思想,而且还直接表达出汉民族人之性情,而这种表达体现了东方人长于用情感观照事物,且用直观、形象的事物来阐发抽象道理的的哲思方式,而先哲正是用此哲思方式创立了东方文化(国学),因此,汉字就是东方文化(国学)的本源,而我们以汉字为本源推求国之学,更能通透、深层次的领悟先哲思想的本质与精华所在,从而学到做人、处世与天地万事万物的道理,且以此来指导自己的人生。