逝水流光—南水北调中线工程河南段出土文物精品赏析

2018-04-25杨红梅李晶

□ 杨红梅 李晶

南水北调中线工程是当代中国一条水的生命线。工程从汉江及其支流丹江汇聚而成的丹江口水库取水,穿越中华文明的核心地带,经河南、过河北到达北京、天津。其中河南不仅仅是干渠流经的完整省份,而且是库区淹没的重要部分。2005年至2012年,河南省组织力量对丹江口库区及干渠沿线南阳、平顶山、许昌、郑州、焦作、新乡、鹤壁、安阳8座城市数百处古遗址进行保护,发现、发掘各类遗址265处,获取各种文物10万余件。

这部分遗址和遗物,上迄远古、下至明清,时代延续、品类齐全,从不同侧面展示了源远流长、辉煌璀璨的中原文明。在库区,一系列旧石器时代地点及仰韶文化、屈家岭文化、石家河文化聚落遗址,为我们提供了中国早期历史由狩猎采集到农业定居、由环壕聚落向筑城立邦过渡的历史认知。在南阳,我们见识到南北文化在此交融会际、楚风汉韵于此连绵不绝;在平顶山,干渠不仅穿过了数处史前聚落、汉代墓群,还为我们揭开了一处繁华兴盛的金元街市;在许昌,新峰墓地绘就了一副生动的汉代平民生活场景、阳翟故城成为我们回望金元的一面镜子;在郑州,从8000年前的裴李岗文化村舍(唐户遗址),到3000年前的晚商聚落(关帝庙遗址),从与东虢相关的古城(娘娘寨遗址)到韩王陵墓(胡庄韩王陵),重要发现连续不断;在焦作,西金城和徐堡两处龙山古城的发现,勾画出中国早期历史“聚落-邦国-王国”的轨迹,一批陶楼的出土,再现了古山阳城的富庶与繁华;在新乡,数处汉代墓群为我们还原两汉生活场景,提供了最丰富的实物资料,乞扶令和墓的发掘,再现了北朝至唐初一个拓跋鲜卑贵族的前尘往事;在鹤壁,刘庄先商墓地进一步探寻商朝的前世今生,而一处打破汉代墓群的清代墓葬,则让人顿生世事沧桑之叹;在安阳,南水北调干渠绕开了恢宏于世的商代都邑,却没能绕开六朝古都邺城的近畿之地,一大批北朝墓葬的发掘,为我们留下了那个动荡、分裂、发展、融合年代的匆匆背影……

为更好地展现这批成果,2014年11月,河南省南水北调办公室、省文物局和安阳市人民政府依托安阳博物馆共同筹划举办了《流过往事——南水北调中线工程河南段文物保护成果展》,展出南水北调中线工程丹江口库区及干渠流经地出土文物3800多件。2018年,南水北调中线工程河南段出土文物移师郑州博物馆继续展出。在此,我们仅撷取南水北调工程河南段出土的部分代表性器物,来揭示这渠悠悠清水之下曾经的溢彩流光。

旧石器时代 石砧(图1)

砧,长20.5、宽17、厚3厘米。体呈扁平椭圆状,在制作其它器物时用以支垫,石器原料应直接取自河滩底部磨圆度较高的河卵石。坑南出土的石制品极为丰富,显示出在旧石器时代中晚期,这里曾是一处石器加工厂。

淅川县马蹬镇坑南遗址第三层出土。坑南遗址是一处旧石器时代地点。下层出土的30万年前的打制石器,见证了人类的初年;上层出土的1万年前的石器和陶器碎片,再现了人类从狩猎采集向农业定居的历史进程。

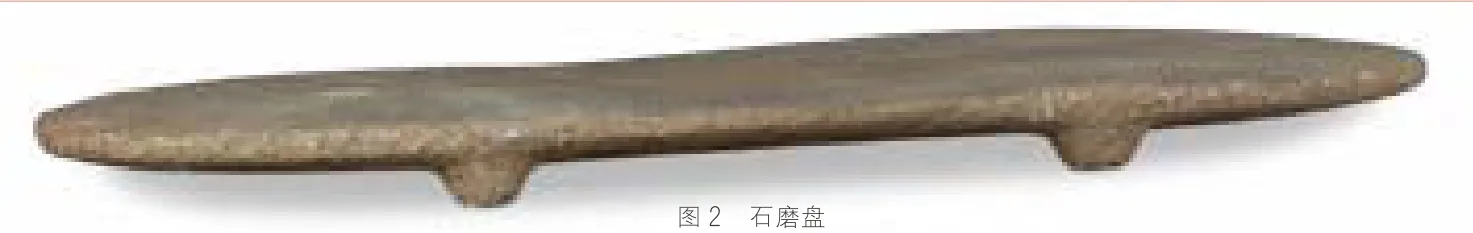

新石器时代裴李岗文化 石磨盘(图2)

石磨盘,长73、宽30.5、高4厘米。新郑市观音寺镇唐户遗址出土。石质,通体呈履底形,正面平坦,底部凿四矮柱足。磨盘由整块砂岩质石块加工而成,不仅需将盘面磨制平坦,而且需将底部剔除又留出底足,显示了当时较高的石雕加工工艺。石磨盘多和石磨棒配合使用,是8000年前的一种谷物加工工具,为裴李岗文化的典型器物。

唐户遗址以裴李岗文化(距今8500~7000年)最为重要,面积达30万平方米,是我国目前发现的规模最大的裴李岗文化时期聚落遗址。63座房址分成5个片区朝向中心广场,形成内向凝聚式布局,外部则围以壕沟作为防御,是人类早期的典型聚落形态,入选2007年度全国“十大考古新发现”。

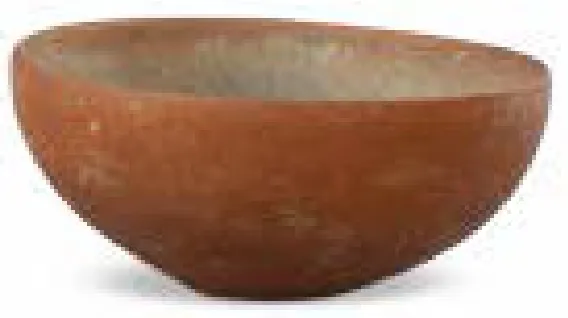

新石器时代仰韶文化 红陶钵(图3)

图 1 石砧

图3 红陶钵

图4 骨龙

图5 阔叶倒钩铜矛

图6 石钺

图7 卜甲

钵,高14.5、口径29.5、底径8厘米。淅川县上集镇张营村沟湾遗址出土。红陶,口微敛、弧腹、平底。钵胎选用细泥红陶,质密细腻。外形经慢轮修整,圆正规矩。器表经磨光处理,温润精细。显示了当时较高的陶器制作工艺。

沟湾遗址的主题内涵是新石器时代仰韶文化,涵盖了当地仰韶文化的全过程,反映了5000年前的人类生活,是目前汉水中游地区发现的第一处史前环壕聚落遗址。

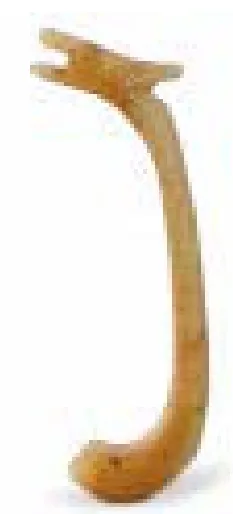

新石器时代王湾三期文化 骨龙(图4)

骨龙,高2.5、宽0.5、厚0.2厘米。淅川县滔河乡下寨遗址出土。骨质,微呈淡黄色,龙张口长身弯曲成“C”形,制作小巧精致。此骨龙龙首带角,与安徽凌家滩及湖北肖家屋脊玉龙相近,其舒展的“C”形又与殷墟妇好墓玉凤造型略似。高仅2.5厘米,或许正是《管子·水地篇》中“龙……欲大则藏于天下,欲小则化如蚕蠋”的直观体现。反映了4000余年前龙山文化向二里头文化、石器时代向青铜时代过渡时期我国先民的龙信仰观念。

下寨是一处持续堆积的遗址,以仰韶文化中期、石家河文化、王湾三期文化和东周文化最为突出,为完善丹淅地区的文化序列提供了重要的实物资料。

新石器时代龙山文化 阔叶倒钩铜矛(图5)

铜矛,通长37、通宽27厘米,为三件青铜矛锈蚀粘接于一起。淅川县盛湾镇河扒村下王岗遗址出土。矛叶宽扁,中部起脊,骹中空,近顶端附一向下弯曲的钩,近底端另一侧附半环。此类带倒钩的青铜矛多见于中亚塞伊玛——图尔宾诺文化,经天山北麓到达河西走廊,经齐家文化中转后向东南经关中平原影响至淅川地区。年代约处于龙山文化晚期早于二里头文化阶段,见证了早在史前时期南阳丹江口地区与中亚之间的文化传播与交流。

下王岗亦是一处仰韶、屈家岭、龙山、二里头、西周等不同时期遗存反复堆积的遗址,成为当地各文化类型之间早晚关系的明证。①

先商 石钺(图6)

石钺,长19.8、宽13.5、厚0.8厘米。鹤壁市大赉店镇刘庄先商墓地出土。整体为扁平长方形,平顶略凸,六连弧刃,两边缘微内曲,中近顶部一穿孔。器表通体磨光。这种连弧刃石钺又被称为“锯齿刃石钺”,截至目前在从新石器时代晚期到商周的11处遗址中共发现约20件,且均发现于墓葬中,应为仪式性用器,在此基础上逐渐过渡为权力和地位的象征,并在文字系统中作为第一人称“”(我)字被记录下来。②

刘庄338座先商时期的墓葬均成排分布,朝向基本一致。年代距今约3750 3600年,墓主人为商族的祖先。刘庄遗址的发现填补了商代考古的一个空白,入选2005年度全国“十大考古新发现”。

晚商 卜甲(图7)

卜甲,长15、宽10.7、厚0.6厘米,为一完整的龟背甲,见证了商晚期都城以外的文化传统。荥阳市豫龙镇关帝庙遗址出土。

关帝庙遗址是一处完整的晚商聚落,聚落外围以壕沟,将居住区与墓葬区分开,围沟内西部为居住区和手工业生产区,中部和南部是祭祀区。整个遗址布局清晰,成为首次完整揭露的都城以外的商代晚期聚落,入选2007年度全国“十大考古新发现”。

图8 鄂侯铜编钟及铭文

图9 鄂伯铜鼎及铭文

春秋 “鄂侯”铜编钟(图8)

铜编钟,一套6件,高27.4~15.6厘米。南阳市新店乡夏饷铺鄂侯墓地出土。钟大小错递,体作合瓦形,条形钮、平舞,铣外侈,口微凹,篆部饰对称蟠螭纹,鼓部饰弯曲蟠虺纹,钲部铸“鄂侯作”三字铭文。我国先秦时期独特的“合瓦体”钟是世界声学史上的一个奇迹,其直接起源为商代的编铙,经过西周的发展,至春秋中期发展为大型编钟系列,战国后期逐渐衰落,是先秦礼乐文化的代表性器物并进而成为身份地位的象征。此编钟正是西周晚期至春秋早期侯级编钟的代表性器物。

鄂国是夏商时期的一个重要诸候国,晚商时与西伯姬昌、九侯并列为三公。商末,原位于黄河以北的鄂国举国南迁至汉水流域,在湖北随县发现西周早期遗存后,不知所踪。夏饷铺鄂侯墓地的发现。使我们得以确定在西周晚期至春秋时期,鄂国就存在于南阳地区。

春秋 “鄂伯”铜鼎(图9)

铜鼎,高21.5、口径22.3厘米。立耳、平沿、口微敛、鼓腹、圜底,下附三束足,颈部饰一周蟠虺纹,内壁铸铭文“鄂伯邍作尊鼎其万年子子孙孙永宝用享”。夏饷铺墓地出土。

这一批带铭文青铜器,为我们确定墓主身份及墓地性质提供了确切依据。

鼎,通高44、口径22厘米。淅川县仓房镇沿江村徐家岭墓地楚国贵族墓出土。平面呈甲字形,年代为战国前期。③鼎直口、圆肩,肩两侧附两长方立耳外撇,皆附环链,球腹、圜底、三兽足。盖平顶折沿,盖顶沿边缘立四圆环钮,钮间为四略突起的圆饼形饰,以涡纹为中心,围以绞索纹;顶及折沿处满饰蟠螭纹。肩部饰两周共49字阴刻铭文,肩部下饰一周蟠螭纹间以六圆饼形饰。上腹饰一周宽带蟠螭纹,上下腹以凸弦纹相隔,下腹素面。肩铭释文为:唯正月初吉,岁在涒滩,孟春在奎之际,夫人择其吉金,作铸迅鼎,以和御汤,长万其吉,永寿无疆。大尹赢作之,后民勿忘。其中的“岁在涒滩,孟春在奎之际”是一种太岁、岁星混合纪年法,为春秋战国之际曾使用过太岁与岁星纪年提供了坚实依据,也是我们目前所见最早记载太岁、岁星纪年的出土资料。④

图10 夫人鼎及铭文

图12 绳纹灰陶水管

图13 兽面纹铜钮钟

春秋 弦纹铜敦(图11)

敦,通高15.5、口径19厘米。荥阳市高村乡官庄遗址出土。由盖、体两部分组成:盖顶部为蟠虺交织镂空圆形捉手,盖身微隆,饰两周凸弦纹,并等距分布四环形钮,小平沿,缘周均匀置四卡扣;器身口微敛、束颈、腹略鼓、圜底,下承三兽首束足,颈、腹间置对称龙首耳,并于腹部两耳间各饰一环形钮,中腹、下腹各饰一周凸弦纹。敦是一种粢盛器,在簋的基础之上结合盆的形制演化而来,流行于春秋战国时期,是当时贵族宴飧时的主要食器,并替代簋形成与鼎的组合成为一种身份和地位的象征。此敦的主人,或许即为郑公守护财物之人。

官庄遗址为西周晚到春秋时期一处郑国遗址。西周晚期,周宣王封其同母弟姬友于郑(今陕西华县东),成为郑国第一代国君——郑恒公。郑桓公深感周王室衰微,为谋求全身之策,在虢、桧两国之间,寻求了一块寄放财物的地方。官庄遗址或为当时的郑公寄帑之地,它成为郑国东迁和发展壮大的据点。

战国 绳纹灰陶水管(图12)

陶水管,长44.5、外径22.5、内径19厘米。荥阳市豫龙镇寨杨村娘娘寨遗址出土。水管作圆筒状,一端略粗,一端略细,细端外饰数道凸弦纹以与另一段水管粗端套合;外表满饰绳纹。此陶水管的出土显示出娘娘寨古城的建设经过了严格的规划与设计。

娘娘寨遗址位于上述官庄遗址东约10公里,为一处西周晚期至战国时期的城址,由内外两重城垣和城壕组成,显示了此城的较高规格,或为郑国第二任国君郑庄公护送周平王迁都洛阳后,同时东迁郑国臣民之地,入选2008年度全国“十大考古新发现”。

战国 兽面纹铜钮钟(图13)

钟,通高20.7、钟身高15.6、铣间12.7厘米。新郑市城关乡胡庄村韩王陵出土。合瓦体,长方形钮,平舞,铣微敛,于微凹;钟面两侧有螺形枚36个,均以三排三列为一组对称分布于钲两侧;钲、篆、鼓、枚部均以凸弦纹框相隔;鼓部饰兽面纹,线条精致细腻。

战国中期,韩国击败郑国,将国都从陕西迁至郑国国都新郑。韩王陵位于郑韩故城西城墙外,三重环壕内的中字形封土大墓、建筑遗迹以及劫余遗物,揭示出2000余年前韩王夫妇的地下生活。

战国 玉鞘玉柄铜匕首(图14)

剑,长16.8、宽2.7厘米;鞘,长26.9、宽7.3厘米。匕首出土于胡庄一座韩国高等级武士墓中。中空的剑鞘所采取的掏膛技术极为复杂,需先选择相应的空心钻桶,钻到一定深度时将钻心震断取出,再用弯砣逐渐把膛磨大。此匕首本身的锋利程度及玉鞘的掏膛技术,都显示出韩国高超的手工业制造水平。

韩国之所以能击败郑国跻身“战国七雄”之列,与其先进的兵器制造工艺密不可分。据载战国时期,韩国兵器制造极为先进,“天下强弓劲驽皆出于韩”,韩国剑亦非常锋利,“陆断马牛,水击鹄雁”,玉鞘玉柄铜匕首即为其典型体现。

汉 玉蝉(图15)

玉蝉,长6、宽1.8、厚1.5厘米。禹州市梁北镇新峰墓地出土。青玉,受沁较重呈鸡骨白色,整体为一扁平薄片状,头、颈、背、腹均用粗阴线刻划。虽寥寥数笔,却粗犷有力,刀刀见锋,神韵尽现,具有汉代玉雕工艺“汉八刀”的典型风格。玉蝉是中国古代玉器类别中的一种代表性器物,因蝉破土而出、声高清远的特性很早就受到了人们的喜爱,生以为佩,死以为琀。至汉代,人们又将蝉的生活习性与当时所提倡的君子习性及灵魂不灭观念相联系,以蝉的羽化比喻人的重生,寄托着人们生命往复的美好愿望。

新峰墓地是南水北调中线工程中规模最大的墓葬群,发现了分属战国、秦、汉、唐、宋、明、清等7个时期的500余座墓葬,2000余年的时间跨度以及多样的墓葬形制和丰富的随葬品,为复原我国古代各时期的葬制葬俗提供了珍贵资料。

东汉 七层连阁式彩绘陶楼(图16)

陶楼,通高161、通宽144、进深69厘米。焦作山后墓地出土。由院落、主楼和附楼组成,可拆分组装。楼体前用围墙组成院落,正面开设长方形大门。门前一陶狗伏卧,一俑负袋正跨进大门。院落前墙两角置双阕,主楼从下到上共七层,其中一至六层每层各开两个方形洞窗,每两层加一四面坡屋顶。第七层为望楼,前壁正中开设一方形窗口,覆庑殿顶。附楼位于主楼右侧,为高台式单檐四层建筑,在三层左侧开一洞口以承纳阁道榫头,阁道正壁开设三窗。此套陶楼主楼高大,附楼挺拔,中有阁道横贯,使两者巧妙地连接为一体,是东汉庄园经济的真实再现,也是当时“复道行空”高超建筑技术的形象见证。

汉代的焦作称山阳城,隶属河内郡。汉代尤其是东汉时期,山阳城与京都洛阳隔河相望,尽享王畿之利;凭山河之固,罕有兵戈之灾,⑤形成了东汉盛极一时的庄园经济。焦作段出土的陶楼,为我们展现了山阳城楼阁林立的富庶与繁华。

汉 三层彩绘陶仓楼(图17)

陶仓楼,高76、宽64厘米。焦作市马村区九里山乡聩城寨墓地出土,是陶仓楼的另一种典型形制。第一、二层连为一体,无门,近底处开4个圆形透气孔,上部开4个方形窗。第三层套接于一、二层之上,开一门两窗,覆庑殿顶。墙体原施彩绘已脱落。“仓,谷藏也”,“楼,重屋也”,在农耕文化中,粮仓是富庶的符号,高楼是尊贵的象征。焦作陶仓楼将仓和楼相结合,是一种创造,更是一种珍贵的历史遗存。

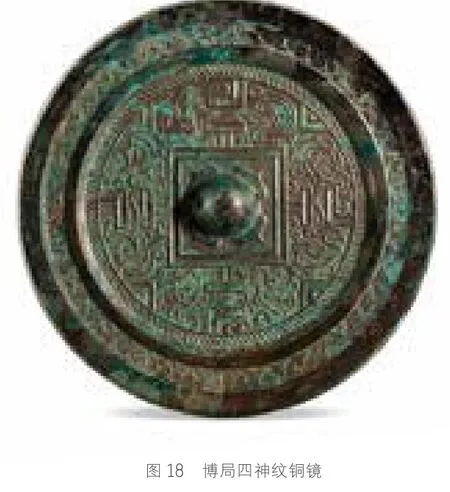

汉 博局四神纹铜镜(图18)

铜镜,径9.5、边厚0.5厘米。圆钮、柿蒂形钮座;镜背以博局纹为饰,在博局纹中间填以四神纹样,栉纹围边;镜缘则饰一周连绵不断的云气纹。是西汉晚期到东汉早期的典型镜式。辉县路固汉墓群出土。

图24.1 孝子图围屏石榻

图24.2 孝子图围屏石榻墓主夫妇线图

图24.3 孝子图围屏石榻丁兰行孝线图

图24.4 孝子图围屏石榻郭巨埋儿线图

此镜中,博局纹形成的四方八极之间,四神布局生动新颖,于规矩之中,极富流动变化之感。四神博局共同编织起汉代的神仙故事,构筑着当时和谐的宇宙观念。⑥

汉 彩绘灰陶百花灯(图19)

灯,通高72、中盘径30、底径32.5厘米。辉县大官庄墓地出土。由灯盏、灯柱、灯座组成,从上到下可分为4层:最上面一层为一只展翅的飞鸟身驮豆形灯盏。中间大型托盘中上插6件曲枝形小形灯盏。束腰形底座上部作盘形以承灯柱,下部作覆盆形满饰神兽仙人。

这件陶制百花灯是汉代人意识中宇宙山——昆仑山的缩影:底座呈覆盆形,与《海内十洲记》中“(昆仑)方广万里,形如覆盆”的记载相符;一道凸弦纹和一道波浪线将整个底座分为三层,又与《尔雅》中“山三成为昆仑”的说法相合;灯柱代表了天柱,汉代古籍《神异经》记载:“昆仑有铜柱焉,其高入天,所谓天柱也。”天柱位于世界中心,将天堂、地狱和人间联系到了一起;从下到上的三层盘形物象征着昆仑山樊桐、玄圃、增城三座城池,代表了长生、成灵、成神的三重境界;上端的展翅飞鸟,或为传说中的“希有”,“昆仑有铜柱焉,其高入天,所谓天柱……上有大鸟,名曰希有”,是沟通东王公和西王母的桥梁。整个熏灯造型复杂精美,装饰丰富繁丽,反映了当时汉代人长生不老、得道成仙的心理追求。⑦

东魏 莲瓣纹青釉四系罐(图20)

罐,通高21、口径7.8、底径8.8、腹围59厘米。安阳县安丰乡洪河村东魏赵明度墓出土。菌钮盖、直口、溜肩、鼓腹、平底;肩部堆塑四桥形系,腹部刻饰覆莲纹;通体施青釉,外施釉不到底。它选取莲瓣这一既有佛教内涵又富于装饰的题材,与器型巧妙结合,在充分利用胎接痕迹的基础上,将装饰与实用融为一体,打破了一般罐的呆板单调。同时,肩部方形系的硬朗又与腹部莲瓣纹的柔和相互辉映,相得益彰,是瓷器造型中一个新的突破。

赵明度为东魏宁远将军、太常博士、领吹鼓丞、博陵太守,曾追随高欢起兵信都,是高欢的重要臣僚之一。赵明度墓出土的青瓷器,是北方早期青瓷的代表。

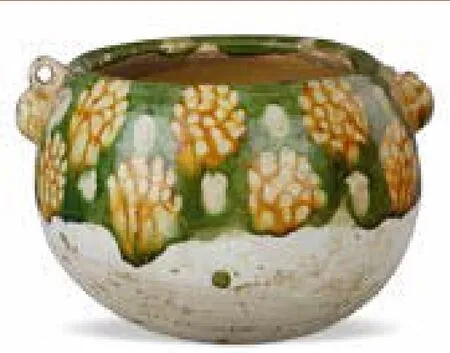

北齐 青釉黄绿彩罐(图21)

罐,高16、口径6.5、底径6厘米。安阳县安丰乡北李村北齐贾进墓出土。卷唇、束颈、丰肩、球腹、平底;通体施青釉,唇、颈、肩部饰黄绿彩。这种加彩技法,是唐三彩工艺的源头。为此后隋唐陶瓷工艺的突出成就奠定了坚实的工艺基础。

北齐 青釉辟雍砚(图22)

砚,高7.2、径15.5厘米。安阳县安丰乡北李村北齐贾进墓出土。砚面居中,研堂与墨池相连,砚心上凸成馒头形,四周留有斜向V形砚渠,下附九蹄足,外施青绿色釉,是北朝辟雍砚的典型形制。

辟雍砚因外形“圆如盘,中隆起,水环之”,类似古代天子讲学的地方——辟雍的形制而得名。其起源于魏晋,发展至隋唐,是极富时代特征的一种砚式,反映了中国古代文人对帝王讲学行礼之所的推崇与景仰。

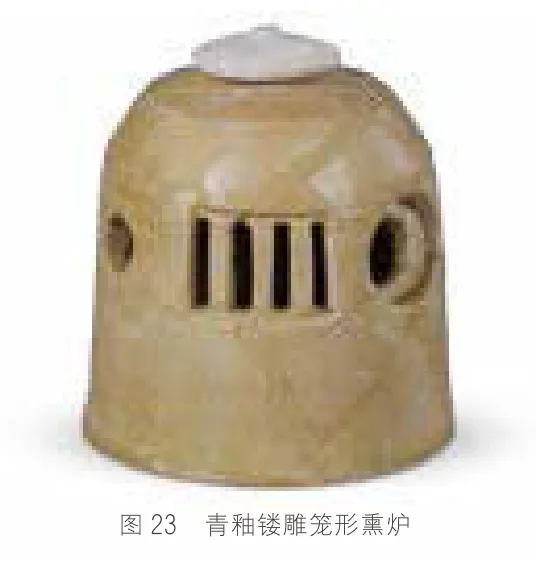

北朝 青釉镂雕笼形熏炉(图23)

熏炉,高16、口径3.2、腹径14厘米。安阳县安丰乡固岸北朝墓地出土。整体作笼形,敛口、平肩、直腹、平底;上腹部对称饰窗棂形、重环形及圆形镂空,通体施青釉。镂雕笼形熏炉流行于隋至中晚唐时期,又可称为“熏笼”,质地一般较为沉实,传热性能适中,口小底平,适合放于几案床帐以及手握亲肤等,为贵族取暖熏衣之用。⑧晚唐五代薛昭蕴《醉公子》词:“慢绾青丝发,光砑吴绫袜。床上小熏笼,韶州新退红。”中提到的“小熏笼”应即为此类器物。于此我们也可得知,盛行于隋唐上流社会的笼形熏炉,至少可上溯至北朝时期。

固岸墓地东距北魏北齐国都邺城8公里,共发现150余座北朝墓,是首次在邺城周围发现的大规模平民墓地,入选2007年度全国“十大考古新发现”。

东魏 孝子图围屏石榻(图24)

石榻,长220、宽104、高91厘米。固岸东魏墓出土。6个方形石柱支撑石榻榻板。石榻正前方为门,两侧为一对子母门阕,余皆围以石屏,四角以铁钉固定。

以围屏石榻为葬具本为生活在中亚阿姆河与锡尔河流域的粟特人的生活习俗,刻绘的亦多为粟特人形象或粟物人文景观。⑨此围屏石榻却在围屏内壁刻绘了郭巨埋儿、丁兰行孝等汉族传统的孝子题材内容,墓主夫妇形象和服饰亦为汉人特征,石榻前方的子母双阙同样为汉式风格。粟特习俗与汉式风格的结合,使此石榻成为北朝时期民族大融合历史的真实见证。也正是这一时期的民族融合,最终为汉民族注入了新的血液,从而迈进了生机勃发、活力四射的隋唐时代。

唐 团花纹三彩钵(图25)

钵,高14.7、口径16.2、腹围68厘米。焦作市博爱县阳庙镇聂村墓地出土。方唇、敛口、鼓腹、圜底,肩部对称饰二带穿葫芦形钮,腹上部以翠绿釉为底色,绘制黄白相间、上下相错的团花两周,团花间饰以白色点彩。整体造型饱满圆润,线条轮廓自然流畅。器表三彩装饰,白色纯净、黄色娇艳、翠色欲滴,三色相互浸润、交相辉映,反映了唐代绚丽多彩的三彩技艺。

图25 团花纹三彩钵

图26 彩绘陶牵马胡人俑

图27 彩绘陶马

图28 白釉唾壶

图29 白釉褐彩诗文碗(正视与俯视)

图30 钧釉带盖托盏

图31 红绿彩执扇女俑

图32 青釉双鱼纹洗(正视与俯视)

图33 花丝石榴金耳坠

唐代的焦作称为怀州,是与东都洛阳隔河相望的一处重要渡口,也是黄河以北地区通往东都的陆路交通要道,文化习俗带有浓郁的唐代洛阳风味。

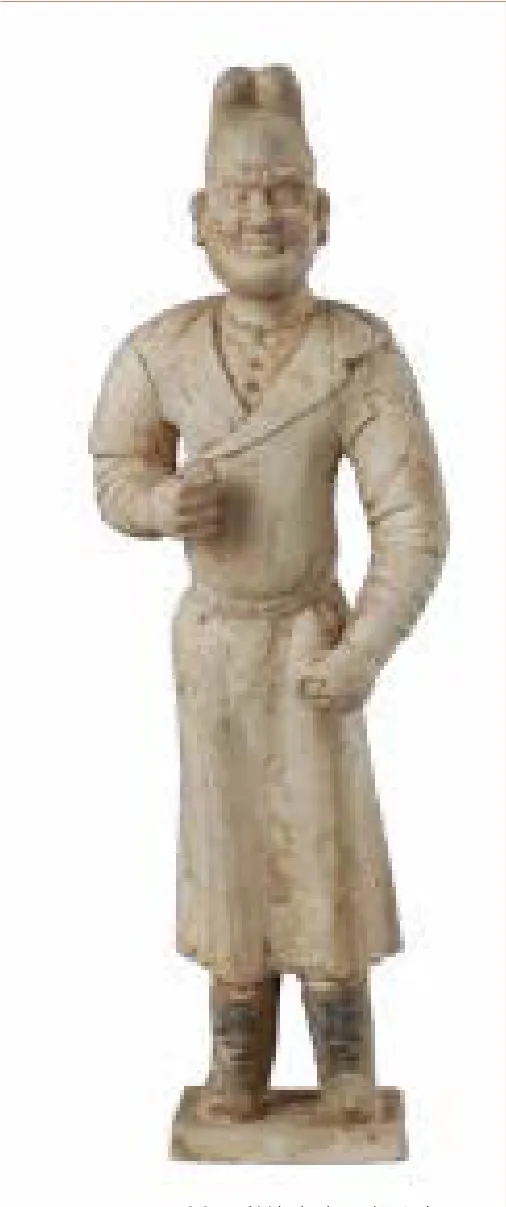

唐 彩绘陶牵马胡人俑(图26)及马(图27)

胡俑,高33.6、底边7.3、肩宽12厘米。荥阳市王庄镇薛村遗址出土。胡人头戴幞头,浓眉大眼,高鼻深目;身穿翻领长衣,腰系带,脚着黑彩靴;右手略抬,左手微垂,作牵马状。马高45.5、长46、宽15厘米。马立耳圆目,勾首微回,前腿柱立,后腿微弓;四足均施红彩,马背鞍鞯俱全,体态矫健骏雅。这组彩绘牵马俑及马,比例恰当,造型生动,气宇轩昂,生机勃勃,从一个微小的侧面反映着唐代开放、包容、进取的时代风貌。

薛村遗址在夏商时期是一处小型聚落,遗留下来的地堑和地裂缝记载了商代早期的一场地震;汉唐时期,这里又成为了魂归之所的风水宝地,见证了数千年的历史变迁。

唐 白釉唾壶(图28)

白釉唾壶,口径15.3、底径7.2、高10.7厘米。敞口、束颈、扁垂腹、圈足,通体施白釉。许昌新峰墓地唐墓中出土。

唾壶又称“唾盂”“渣斗”“唾器”,是我国古代贵族宴饮时唾鱼骨或兽骨的承器,多放置于桌上,在注重卫生实用的同时,又体态轻巧,制作精细,具有一定的观赏性。瓷质唾壶在东汉时出现,随后以其便于清洁的特性逐渐受到人们的喜爱并广为流传,一直发展至明清时期并逐渐与近代痰盂相接近。此唾壶外施白釉,应为唐代北方窑产品,也是中国唐代“南青北白”制瓷格局的体现。

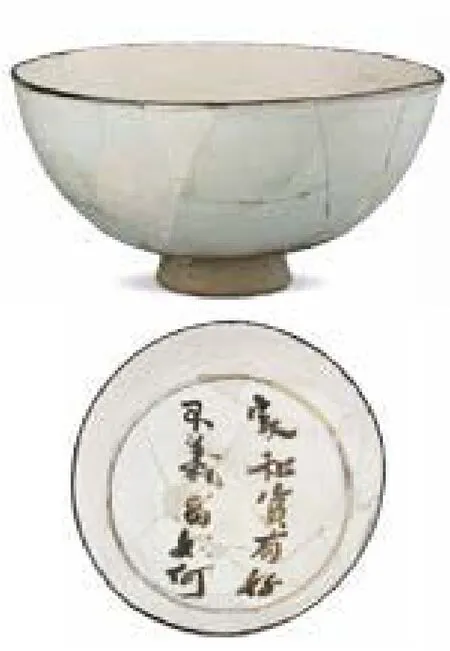

金 白釉褐彩诗文碗(图29)

碗,高14、口径26、底径8.1厘米。平顶山叶县常村镇文集遗址出土。敞口,弧腹,圈足外撇;通体施白釉,碗内心饰以褐彩行书诗句:“家和贫有好,不义富如何。”白地黑花是磁州窑系的一种典型装饰工艺,起源于北宋末年,金元时期发展到鼎盛阶段。白釉为纸,褐彩为墨,随意洒脱,自由奔放,此碗不仅是当时瓷器工艺的代表之作,也真实体现了人们的社会价值观。

文集遗址展现了一处曾经繁盛一时的金元时期民间街市。金代宽阔的街道、大型的连间式房屋、相对集中的铜钱币以及瓷器窑藏坑等,再现了那个与南宋划江而治时代的人间百态。

金 钧釉带盖托盏(图30)

带盖托盏,通高8.2、盏口径7.5、托口径11.5厘米。文集遗址窖藏坑出土。盖平沿上隆,钮微突。盏口微敛,壁近直,深腹,圈足。托敞口外撇,斜壁,圈足。盖、盏、托通体施钧釉,色呈天青,清淡雅致。

文集遗址的瓷器窖藏中,以钧瓷数量最大,且多数为无使用痕迹的商品瓷。窖藏以外出土的瓷片则以白瓷和黑瓷为主,钧瓷极少。或可说明当时钧瓷为一新的品种,属比较贵重的商品,尚未成为一般百姓的生活用瓷。此外,文集遗址因有着明确的地层关系和数量较多的玉、石、陶、铜等其它类遗物,在年代的判断上更具优势。以钧釉带盖托盏为代表的一批金代钧釉瓷器的出土,对于解决钧窑烧造年代问题,具有重大参考价值。

金 红绿彩执扇女俑(图31)

女俑,高13、宽4.5厘米。文集遗址出土。梳双髻,短眉细目,小鼻红唇,着绿边红上衣,手执绿彩团扇,左腿屈膝右腿下垂坐于圆凳之上。此俑先于白釉上用黑彩描绘发髻、眉毛、眼睛及鞋子,高温烧成之后又施以红彩勾画红唇、红衣,绿彩勾衣边、描扇纹,再入窑以摄氏800度低温烧成。形成了白如雪、黑如漆、红如枣、绿如翠的效果,具有浓郁的民间艺术气息。

金 青釉印花双鱼纹洗(图32)

洗,口径12.5、底径6、高3厘米,平折沿、敞口、弧腹、圈足;腹外壁刻饰莲瓣纹,莲瓣略宽,中脊突起,洗内心贴塑双鱼,姿态活泼,首尾相顾;通体施青釉。禹州市钧台办事处阳翟故城出土。据其胎釉造型及装饰工艺等风格来看,与故宫博物院藏龙泉窑青釉贴塑双鱼纹洗相类,近于南宋龙泉窑产品,或为我们探究当时的文化与商品交流,打开了一个新的思路。阳翟故城为一处金元时期的平民生活遗址。

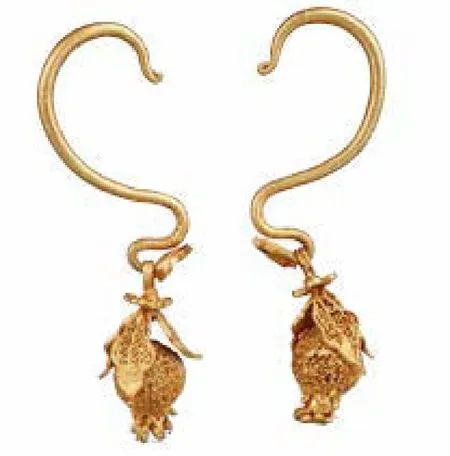

清 花丝石榴金耳坠(图33)

花丝石榴金耳坠,一对,长4.5厘米。上部以金丝做成S形用以穿耳,下部耳坠以花丝工艺,将黄金制成极细之丝,采取盘曲、攒焊等手法,制成一个带叶含籽的石榴。以石榴多籽寓意“多子”,构思巧妙,细致可爱。

清 花丝喜鹊登梅纹金饰件(图34)

饰件,圆形,径13、厚1.3厘米。淇县关庄清孙振仍墓出土。整器以极细的金线编织成镂空的底纹,在底纹上又以点珠、堑刻、焊接等工艺装饰喜鹊登梅图案:下方怪石嶙立,右侧老梅曲干,上方两只喜鹊展翅互鸣,寓喜上眉(梅)梢之意。制作精细,形象生动。

我国古代的金饰文化始于夏商传承至清。曾经作为权势集团身份地位标志的金器,在宋以后逐渐融入庶民生活当中,并与普通人的喜好相结合,产生出了旺盛的生命力,形成了在帝王金饰文化影响下的清代民间金钿工艺大发展。⑩孙振仍墓出土的这批金饰,即为明清之际民间金饰的突出代表。

从丹江口到漳河渡,从伏牛山到太行边,南水北调中线工程穿越了700 多公里的厚重河南,也穿越了数万年的历史云烟。以上所列,仅为出土文物的冰山一角,它们从不同侧面呈现了中华文明起源、发展的轨迹,彰显着中华民族从蒙昧走向繁荣的历史进程。

图34 花丝喜鹊登梅纹金饰件

注释:

①高江涛《试论中国境内出土的塞伊玛——图尔宾诺式倒钩铜矛》,《南方文物》,2015年第4期。

②崔天兴《先秦时期锯齿刃石钺的考古学研究》,《中原文物》,2016年第6期。

③山本尧著、范佳楠译《论淅川楚墓青铜器的传世与其历史背景》,《三代考古》(七),245-273页。

⑤孙洪良、孙正臣《从焦作出土的陶仓楼看汉代山阳城的富庶繁华》,《焦作师范高等专科学校学报》,2016年第3期。

⑥陈静《试论汉代博局纹镜的流变》,《首都博物馆丛刊》(21期),174-183页。

⑦胡成芳《济源泗涧沟出土“百花灯”新解》,《中原文物》,2007年第4期。

⑧杨洁、杜文、张彦《隋唐笼形镂雕熏炉考略—兼为一件西安碑林博物馆藏石刻正名》,《文博》,2010年第5期。

⑨邢福来《围屏石榻与粟特贵族》,《中国文物报》,2000年8月30日第5版。

⑩杨伯达《中国古代金饰文化板块论》,《故宫博物院院刊》,2007年第6期。