女性制作艺术:个人、集体和奇妙机器(下)

2018-04-24玛莎麦斯基蒙MarshaMeskimmon李苏杭TranslatedbyLiSuhang

[英]玛莎·麦斯基蒙(Marsha Meskimmon), 李苏杭 译(Translated by Li Suhang)

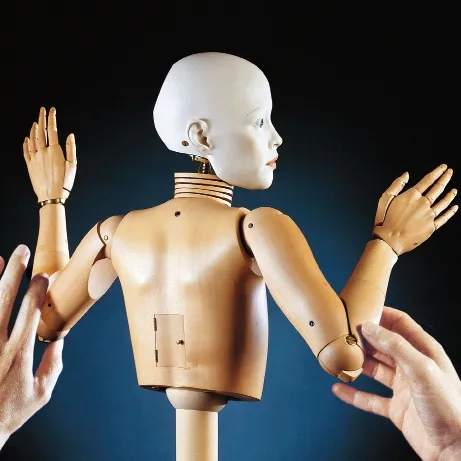

《小学生》 伊丽莎白·金 1987-1990年

(接上期)

用虚拟机器修饰身体

基因介入、网络空间以及“虚拟现实”的“新”技术,是对社会生活和人们思想有巨大冲击力的最新的科学发展成果中的一部分。数字技术尤其发展迅速,吸引了大批的西方人士,并且成为通信、信息采集与分配、提供娱乐与有关世界以及我们与世界关系方面的知识资源等日常事务的一部分。然而,我在美英轰炸阿富汗期间所写的文章讲述了这样一个问题,就是《泰晤士报》上的一篇报道,列出了在17个北非和中东国家能够入互联网的人口的百分比。这些国家中包括入网百分比可以被忽略不计的伊拉克、巴林和卡塔尔,以及百分比仅为6.3的黎巴嫩[25]。可见,数码王国既没有超出原有的强权政治国家,也没有超越阶级、财富、全球经济占有份额等的等级划分范畴。

数字技术也没有和历史上不公正的性别、种族关系的传统分离,因而褒扬虚拟主体超越阶级、种族和性别差异限制的美好外观尚为时过早。恰如基思·安塞尔·皮尔逊所警告的:

“这一负熵定数的画面,人类在此定数中,在非人的复杂化的过程中,起到的仅仅是传导的作用,只能提供根本不是选择的简单选择,比如退到一种新的伦理纯粹主义……毫无益处的破坏机器的勒德主义,或空泛的网络颂扬主义。”[26]

然而,非常清楚,媒体和通信技术的进步,能提供非常有力的工具,凭此工具可以以新的积极的方式重新审视世界关系。这样做意味着要创造各种形象,这些形象不仅使技术具体化并嵌进历史中,同时会使技术成为不同的语汇。

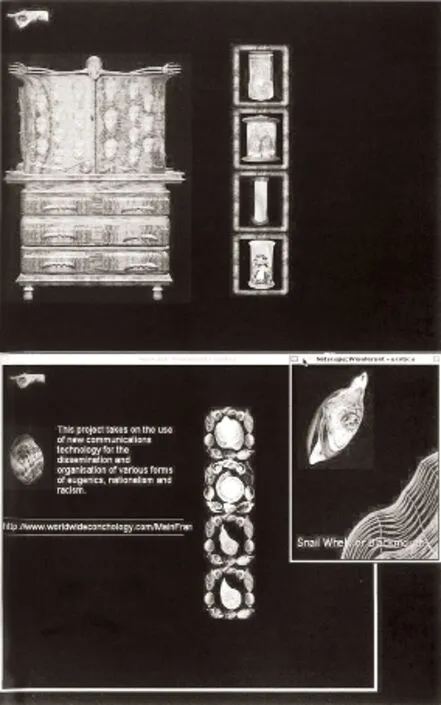

澳大利亚艺术家安娜·蒙斯特(A n n a Munster)一直在研究数字化呈现问题,她是通过她于2000年上传的奇妙网(http://wundernet.cofa.unsw.edu.au/)中的多种形式加以研究的。从很多层面来说,这个网址都是过渡的。例如,它是在制作一个多媒体只读光盘存储器巨大工程里的一个起步实验,这个存储器用于吸纳一个甚至更复杂的互动和图像库的形式。奇妙网的结构也是过渡的,让观众体验规模、形式、媒体,尤其是网址的变化。网址的变化是因为网址会把访问者超链接与其他网站,这是它运作逻辑的一部分。但我想进一步强调的是过渡性理念,我认为奇妙网是某种提供转变形式的机构。这个机构与蒙斯特更广泛的女性主义者数字实践的方法相联系,并且响应了布莱都蒂的评论:“当今的女性主义理论家只能是‘过渡中的’,她们前行、一路走过、创造事物间的联系,而这些事物以前本是不相联系的,或看上去无关的;她们甚而至于能在似乎‘看上去一无所有’的地方,建立一种联系。”[27]

奇妙网创造了过渡中的多样联系,作出了文本、运动画面和若干网址联络之间的卓然可视的联通。跨越这些多样性元素的联系是机械般运动的(多重的、异质的、暂时的),而非线性的或目的论的;然而它们也不是随意地周转在形体、内质和展示策略周围。从某种意义上说,奇妙网的“主旨”关切的是数字展现;在网址上的以及与此网址相关的很多材料,暗示着多层的物质实体,这些物质实体栖居在我们对世界“清晰的”、真切的体验中。例如,芒斯特的视觉画面就是生命物(细胞形式和人的肉身、骨骼的组合)、珍藏物(贝壳、宝石和其他经典藏品)和虚拟物(数学符号、坐标和图表)的组合。这种设计可以说与历史上的以及同时代的文本大相径庭,它反映了艺术与科学、人体与机器、DNA与数字密码、权力、知识与主观见解的互相纠结。超链接可以带我们去任何地方,访问“艺术活动家”、发生学艺术家、探索奇异的生物系统命名法的网站、术语辞典、数码迷们邮寄的很多以“新”或传统媒介工作的艺术家们的料单和网页等。

但奇妙网的“主旨”不仅是这些事情;它过渡性的联系在机械力的影响下,展现了虚拟的现实。把数码展现作为一个过程而非一个物件加以研究,就把蒙斯特的探索实践和虚拟现实王国中,一个迅速扩展的关于妇女和“女子”身份地位的女性主义者的话语联系在了一起[28]。奇妙网巧妙地过渡解构了对中性的虚拟无形世界的虚构——看上去无限多的随意信息由空中倾泻到作为被动消费者的“冲浪者”身上。你能穷尽奇妙网的信息材料和它的超链接,但是由这些有限内容形成的理念却向无数的信息交换敞开。这就迫使用户了解网站的系统局限性[29]以及虚拟自身的实际限度,同时我们作为求知者应积极主动构建和再构建与形体、机器、知识和权力问题有关的元素。这正是数字展现的双重作用,它强调了对与主体而言类同的重要意义。对此,巴巴拉·斯塔福德写道:

“信息并非智慧,意识也不是对一套逻辑指令的反应……类同的功效不仅仅在交流已经存在的信息中产生,而且像意识一样,在形象地展现事实上正在交流的信息中产生。”[30]

奇妙网自身反照的系统,实现了它所传达的数码展现,培育了超常的聪明才智,产生了对随意的、看上去无穷信息的被动消费的意识。但奇妙网也策略性地介入了历史和意图性中。以奇珍厅为基础,奇妙网的图像的喻义、结构的逻辑、对收藏品以及为导航而作的展示的依赖,都是来自于由过去进入现在的最初的一种认知设计。然而,数码奇妙网和奇珍厅的联系之间意味着会有一个间隔、一个空隙,借此,它们的构成差异会使我们能够在思维上作出实验的、理念上的跳跃。这会对各种主观认识产生根本的分歧,这些分歧会在数码交换中、在构想情境展现中出现。对此,蒙斯特写道:

“和一个一切人和事物最终都是有联系的或可联系的信息世界的思想相反,有差别的关系,尤其是那些把物质和巴洛克、数码技术结构在一起的关系,会产生不可同化的,即便是极微小的,由相互关联衍生出来的差异……这些有差别的关系始终在运作,并产生一种间隙、一种差异,一种外在于或异样于它们关联性的残余物……这一差异空间会有助于我们重新思考现在的主体问题。正是这一空间,通过数码时代的生物,纵然是以根本不同的方式,再次被创造出来。受这些条件限制的巴洛克不能被认为是数码的起源或数码的历史。而是,我把数码审美体验和它的概念化视为巴洛克物质、技术以及空间化的余韵。”[31]

用一个旧有的喻义来填塞新观念的机器,是一个与重新思索女性主观认识密切相关的策略。这种重新思索是指把女性主观认识既作为已经合成的,又视为正在构成的——作为机械般运动的,然而又当成具象化的来对待。把过去并入活跃的现在的一部分,强调设定的、有形的动力根源,或者如米克·巴尔(Mieke Bal)认为的:“……这样的一种范式需要参与意识、变革能力和相互性……一个合适的词就是牵连。”[32]牵连强调思维的过程既是物质的,又受过去和现在的物质效果和状况的影响。当我们被引述的艺术作品所感染的时候,意图性就会有所改变;中介明显不是作为某种来自虚无的发明物(如一种无形的成为),而是对现在的介入,在介入现在的同时,再造过去[33]。

奇珍厅的认识论是典型的差异关联的认识理论,强调的是观众的介入活动,而非发明创造[34]。奇珍厅的观点不是说“一切物品”都能供收藏、编目,从而“获知”,而是说知识本身是一种创造性构成的活动,使用有限的而又是不同的、奇妙的手工艺品进行构成的活动。把这些洞察力和数码系统联系在一起,奇妙网完成了一种机械的对应,靠数码记写了物质性和趣味性,同时赋予了奇珍厅新时代的重要意义。奇妙网的四个组成部分“历史”“机械”“转基因”和“异国情调”把牵连又向前推进了一步,并强调政治利益。这些政治利益是由早期现代奇珍厅和我们时代数码技术之间的历史和理念的联系记写的。

经济和意识形态上的利益支撑了全球探索和技术发展、遗传学和非西方手工艺品贸易之间的联系。在使“他者”沦为知识、权力、展示和商业化的物品中,这种利益支撑也起到了部分作用。忘记人口巨大的出生率和人类中的“畸形”相伴而生的困惑现象,对我们而言将是不明智的。这些畸形或作为科学标本,或成为吸引好奇心的怪异物,抑或被视为人类厄运的预兆。无视女子、母性和上述“怪异物”之间的历史联系,同样是幼稚的,不用提图像性、“种族”和性感化的“他者”之间的密切联系了。奇妙网没有遮蔽这些历史联系或由其材料所衍生出来的物品。从展示陈列的各类图片、贝壳、骨骼和布满审美细胞的试管,到和一个反种族主义者搜索引擎(一个关于优生学和色情化、“异国情调”的他者的网站)的多样联系,奇妙网把虚拟元素严谨地放入奇珍厅内所鲜明构造的权力、政治、愉悦的物质遗产中。

在这种牵连中,我感到着迷的恰恰是:主体通过复杂的、冲突的和艰难的互换而受到质询。既不是单方面的批判、诅咒不公正的过去,以及在当今尚存的过去的那些陈腐的遗物,也不是过分简单地庆祝我们英勇的、新潮的、摆脱物欲而存在的世界。奇妙网的做法是把形体放回到机械中,找到一个位置,从中构建过渡的、合成的主体。主体的差异性再次被探询。蒙斯特在其作品中所介入的是一个有力的女性主义者的形象,但不是一个单一的、有意图的意义本源。相反,牵连的逻辑展现了特别的数码力量,以至于蒙斯特的意图是作为个人和集体的差异/行为之间一种交换的效果,作为她在奇妙网上提供的形象和过去与现在参与者的再造形象之间的一种接力,得以创造出来的。正是在这一过渡接力点上,我意在转向伊丽莎白·金(Elizabeth King)的研究,虽然在形式上极为不同,但同样能检测活跃的主观认识与情景展现的限度。

个体转变与变化之环

伊丽莎白·金制作了迷人的雕塑品,然而既非“艺术”,也非她的实践所唤起的思想理念,为这些雕塑品本身所固有。例如,《注意之环:一位雕刻家对物质与精神同在的冥想》一书(1999)与多媒体装置《精神之眼中物品的尺度》(2000),这两件作品聚焦的都是一个精妙、半真人大小、清晰展现的自画像般的雕塑。这件雕塑名曰《小学生》(Pupil)。然而,《小学生》仅是这两件作品用作聚拢各种材料的轴心。在使用材料赋形方面,创作者是相当煞费苦心的[35]。《小学生》既是一个焦点,同时按照金的说法,又是实践中的“一件器具”[36],这一实践是通过类同和会聚完成的。在此意义上,金的作品概括了赋形的逻辑:赋形是易变的,它通过创造异质的物品、图像和理念之间的联系进行运作,并通过多种亲缘关系,把这些异质的物品、图像和理念结合在一起,同时既没有破坏也没有同化它们之间的差异。

“奇妙网” 安娜·蒙斯特 于2000年上传

《注意之环》通过一种活跃的感知接力,创造了艺术、科学、历史和神话之间的特别的对应。金在创作实践中运用了一种成为主体的模式,她的作品显露了某些机制;通过这些机制,中介在个体和集体之间会作为一种交换出现,而不是被固定到任何一边。虽然金的创作实践中有很多相互联系的线索,我在这些章节的探讨中暂时不能论及它们,但其中一种联系,引起了我的密切关注。围绕主观认识和赋形问题的动态聚合,我着力研究了这种联系的内在动力。我认为《注意之环》中非常巧妙构建的知识和奇境之间的交换,是一种探问艺术如何形成差异中的类同形象的特别有用的方式。

《注意之环》把知识和奇妙之间的联系,设计成一个历史和现在的认知和理解力的问题,这些认知和理解力在视像、材料和理论联系中活跃运行。《小学生》本身就使蕴含在其物质存在中的这一问题得以形象展示:脑袋,尤其是眼睛具有惊人的活气,而颈脖、手臂和躯干则是程式化和机械式的。这种“超写实”和“明显的假造”的结合,既给我们以奇妙感又赋予我们以知识。我们探索其拼接的技巧,同时又被其惊人的“写实”所吸引。《小学生》的魅力在于其变换的逻辑——从生命的活跃到机械的冰冷,从形体的尺寸到形体的外表,从物质到精神的变换。的确,这就是《注意之环》的主题,这一主题在过程的交换中孕育,它排斥“非此即彼”的选择,而支持一个过渡性的“两者兼顾”:“我被物质与精神共在的恐怖与惊异所深深震撼。”[37]

这种共存建立了一种类同机制,靠此机制,例如,有关再造的历史信息、小矮人大拇指汤姆的故事和机器人的传奇,就和自动化技术史、解剖术的早期实验以及艺术史肖像画传统联系在了一起。把奇异物品,比如自动装置和解剖标本、艺术作品以及科学仪器结合在一起,这正是奇珍厅的做法。金的“有认知作用的拼合”与这种现象类似,或者说她作品的元素也是以巴洛克为基础,这一点并不奇怪。

我认为金审美和智慧的拼合作品包蕴着丰富的知识和奇思妙想,在某种程度上与米克·巴尔的精彩评论相呼应:“巴洛克景象的特征实际上是通过该景象主客体间的摇摆变动而赋予的,主客体的身份地位在不断地调整变换中。”[38]

在主客体间变动的一个惊人的例子,出现在《注意之环》中第26和27页之间,我们对这个例子的关注、理解,以及产生的惊异将和往常不同。在此,照片中的小学生[39]正在看一个在其大拇指和食指之间的微小的、想象的物品。下面的一段文字就是对此情景的记述:

“一天,我父亲,一位物理学家,给我讲了关于一个铜水晶的故事。这个铜水晶是他从橡树岭的一位科学家那儿继承下来的。它是在实验室里培育出来的,结构非常完美,每立方厘米只有3000个错位,而不是通常的1000万个。如果你把它捏在大拇指和食指之间,哪怕轻轻地挤压它,那么你就有可能使它一命呜呼。爸爸想知道的是他如何能从这么小的一个水晶上,切下一个薄薄的晶片(仅几分子厚)。因此,他就用中子光束审视它:‘要是我把一根线垂在它上面,线的两端都浸在酸中,那么这根线就会慢慢地切开铜水晶而不会施加任何压力。’”

这一复杂形体是受其他事情的启示而获得的——自画像的微妙姿势、假设的科学实验、童年记忆等;然而,该装置既没有一样元素与上述事物有直接联系,它又是这些事物结合而成的一种奇妙的认知。这种认知使我们沉浸在再创造的活动中。我们作为实体中介,在个体和集体之间的调节中受到召唤和激发;上面所述故事完全是个人的,同时又是社会的,那个雕塑的姿势既是特殊的,又是普遍的。这种赋形是审美的,确实又是动感的、成为的。巴巴拉·斯塔福德写道:“当我们积极地调动我们自身的视觉、味觉、听觉、触觉等一切感官,以便感知我们内在的深切体验时,就在那些动感的时刻,我们才会意识到我们在思考。”[40]

《注意之环》中的形象触发了主体与客体、统一与多样、变动与稳定之间的一种动感的交换。这种动感交换是凭本体感觉体验到的。本体感觉,是我们的“第六感觉”,是不同的感官会合而成的一种游动的组合,这一组合能使我们真切地体验我们在世界上的位置。确切地说,这是一种我们自己内部既作为主体又作为客体身份的浑然不可分的联系。正是我们这种主客体的双重身份,使我们能够在空间中行动。本体感觉在我们专注的认知中,是一种永久的接力,它强调了我们介入的、关联的主观认识。在这个意义上,本体感觉也就成了一种赋形的机制,为个体与集体的相互联系,提供了一种审美动力。这种联系是包含在一种活跃的主观认识理念中的。

这种观点就和莫伊拉·纪登斯、吉娜维芙·劳埃德关于自我状态和身份特征的研究,以及本尼迪克特·德·斯宾诺莎的哲学,共享一种美妙的亲缘关系[41]。像斯塔福德一样,德勒兹和巴尔、纪登斯和劳埃德都研究巴洛克哲学,为的是思考一些现在的困惑问题:集体责任感、意识中想象的作用、一种非二元论主观认识观念等。他们的研究在历史上和概念上与本章中探讨的广泛材料相一致。他们对“超越个体”[42]的理解在此也产生了强烈共鸣。首先,他们认为在与集体对立的状态下思考个体是不可能的,并且描述了模式之间一种认知的接力:

“对人类个体而言,认知接力意味着个体和广泛的集体之间的一种思想运动,通过这种运动,物质力量被调和。个体的自我状态不可能处于孤立的状况下……”[43]

后来,这种认知接力的观点,在以多种方式强调变革和运动的差异性、具象化和想象力的影响下被扩大了。在对特征的赋形上,我们有一个真正的范式,一个游动的女性主义者赋形的范式,这一赋形是动态会聚的结果:

“我们进一步认为,认识自己和某个人所处语境的方式,被反映在现存的具体方式之中。我们所了解的、想象的和相信的内容就构成了我们的特征,这些特征是过程的,而非固定的,因为它们通过我们参与更大的超个体的集体活动而被构成和再构成。”[44]

《注意之环》采用的并不是一种线性的叙述,也不是讲述一个特征或意义固定不变的故事。围绕着“环状”的图形,金的这本书把物品、图片、事件和思想,进行盘旋式穿插,所有材料互相牵连,并绕同心会聚。这个“环”并不是简单的或单一的循环,让我们不可避免地最终回到原点,而是一种吁请,吁请我们从该书旅程的任何一点进入并脱身出来。这与韦斯对生成的评论近似,生成是“一系列来来回回迥然不同的运动,在这些运动中主体一再地返回到他自身”[45]。我认为追寻着贯穿本章的会聚、生成和巴洛克的路径,金的作品显示了一种折叠式的逻辑,呈现出一种生成、围裹、打开和构建全体的审美。她的作品不是同一的递增,而是多样的会聚[46]。重玄美学(aesthetics of fold)正如伊薇·罗麦克斯(Yve Lomax)所说的,通过包纳、牵连、类同和联系的逻辑,排斥二元对立:

“一件事往往会被其他事裹挟。一种关系始终与另一种相关。一个时期总是关涉另一个时期。可以这么说,由变化构成的多样性与作品(实际上是与艺术)相结合,造成了许多隐喻。重玄(Folding)事物间的差异并不是一清二楚的,相同和不同也不是截然对立的。”[47]

隐喻的艺术通过《注意之环》的精彩图文被鲜明地展示出来,其中创作和思维都是围绕着小学生进行的,这样本体感觉就又使特征回到了自身:

“我把这个形体摆弄成特殊的姿势,然后后退几步审视这些姿势。脑袋和躯干的连接轴有几度偏斜,这就使专注的姿态呈现出内省的意味,或者说有一种怀疑的迹象,或者是顺从的感觉……我需要指出的是:在我塑造这个形体时,我反复设计人物手和眼的配合动作。在这种配合行动中,手指需要胜任某种高难度的动作……或者说人物要细审他自己的手。我想我是在让这一塑像复原我创造它时施加给它的行为。”[48]

这段文字是附在艺术家手的照片旁的。照片中,她的双手正在表演创造镜像雕塑姿势时的动作。从宏大到细小,又从细小到宏大,双手叠合、展开,具体而形象地表现了各种姿势的变换。这样构建的形体特征虽是过程中的,但又是具象的。创造、思维和生成之间的相互关系物化了《注意之环》中超越个体的互换,强调了自我的探索本性,不断地调整自己所属领域内的参数。生成的逻辑视一切为变动的、介入的、发展的,对于重新构想女性主体而言具有有力的推动作用,并且它并不诉诸远离政治的抽象,或超越差异的乌托邦式的建构。吉恩·道(Gen Doy)在研究富有创造力的主体创造的更加成功的范例中写道:

“我们需要一种历史情境化的主题理论。这种情境化的主题既关乎个人,同时又是社会整体的一部分。这一理论指导下的人们有意无意地介入了矛盾发展变化着的现实,创造着新的再现,这种再现不是对男性或女性物质和精神存在的被动的反映。”[49]

我认为女性主义者的目标寻求的就是对这种理论需求的回答。女性主义者创造的艺术是变动的差异的集合,她们把主题既作为个体又作为社会全体的一部分加以表现。从基于被动反映的审美思想,朝视觉类同和“超越个体”的情境展现的转变,就不再视女性的主体性为一成不变的、大一统的、可以重复再现的,而是允许这种主体性在未来以新的方式进行丰富多样的再构建。

注释:

[25]《星期日泰晤士报》,2001年10月14日,section 4,p.2。

[26]基思·安塞尔·皮尔逊(Keith Ansell Pearson),《类病毒生命:关于机器、技术和进化》,出自《德勒兹和哲学:异类工程师》[伦敦和纽约:劳特利奇出版社(Routledge),1997年],pp.180~210,p.202。

[27]布莱都蒂(Braidotti),《走向新的游牧生活》,同前,p.177。

[28]在此,我们不仅会想到唐娜·哈拉维(Donna Haraway)著名的《半人半机器人生物宣言》(出自《类人猿、机器人和女性》,同前,pp.14982),而且会想到萨迪·普兰特(Sadie Plant)关于女性、网络化思维和电脑技术活力之间,历史和认知的联系;抑或想到诸如琳达·德门特(Linda Dement)之类的艺术家,这些艺术家寻求使新媒体肉身化。见普兰特,《零和一:数码女性和新技术文化》(伦敦:Fourth Estate,1997)。

[29]蒙斯特(Munster)的光盘只读存储器(CDROM)计划,实际上强化了这一元素;正如她所指出的:“然而,这一思想是收藏者和用户起初未意识到(他们自身)行为的属性以及系统的限制,而把这些属性和限制只看作互相作用的一个结果。”摘自未发表的光盘只读存储器(CDROM)说明书,艺术家本人提供给我这一资料。

[30]斯塔福德(Stafford),同前,p.175。

[31]安娜·蒙斯特(Anna Munster),《机械扰动:数码家谱》,博士论文(新南威尔士大学,2000年12月),p.45。

[32]米克·巴尔(Mieke Bal),《援引卡拉瓦乔:当代艺术,荒诞历史》(芝加哥:芝加哥大学出版社,1999年),p.25。

[33]巴尔(Bal)探讨意图性的困扰问题,以此作为重新思考艺术史方法的一种方式,而这些艺术史方法是依据传记过渡决定意义的。见《援引卡拉瓦乔》,pp.10-11.

[34]约翰·V.皮克斯同(John V. Pickstone),《认知的方式:科学、技术和医学新史》(曼彻斯特:曼彻斯特大学出版社,2000年)——尤其见第三章,“自然史”。

[35]指出这一点也是重要的,《小学生》也为录像作品和多媒体装置提供了聚焦的轴心。

[36]伊丽莎白·金(Elizabeth King),《注意之环:一位雕刻家对物质与精神同在的冥想》(纽约:Harry N. Abrams,1999年),p.7。

[37]同上,p.66。

[38]巴尔,同前,p.7。

[39]此书中的“小学生”照片由凯瑟琳·韦特泽尔(Katherine Wetzel)拍摄;这些照片是该书必要的组成部分,也是作品所暗示的作者多重身份形式的必不可少的部分。

[40]斯塔福德(Stafford),同前,p.58。

[41]莫伊拉·纪登斯(Moira Gatens)和吉娜维芙·劳埃德(Genevieve Lloyd),《集体想象:斯宾诺莎,过却和现在》[伦敦和纽约:劳特利奇出版社(Routledge),1999年]。

[42]纪登斯和劳埃德把这一词汇(“超越个体”,原词为transindividuality。——译者注)归功于艾蒂安·巴里巴尔(Etienne Balibar),巴里巴尔使用这一词语描述过斯宾诺莎的关联个体的理念,同上,p.121。

[43]同上,p.65。

[44]同上,p.127。

[45]韦斯,同前,p.120。

[46]关于折叠(褶皱)的经典哲学文本是源自吉尔·德勒兹对莱布尼兹和巴洛克风格的研究——《褶子:莱布尼兹和巴洛克》,汤姆·康利(Tom Conley)翻译并写作了前言部分(明尼阿波利斯,明尼苏达州:明尼苏达大学出版社,1993年)。

[47]伊薇·罗麦克斯(Yve Lomax),《摄影中的褶皱》,《文本三》,vol.32(1995年秋),pp.43-58,P.46。

[48]金(King),同前,p.50。

[49]吉恩·道(Gen Doy),《物化艺术史》,同前,p.109。