消失的猎犬

2018-04-21张立峰

张立峰

2000年来,有一首匈奴民歌被人们传唱至今:“亡我祁连山,使我六畜不蕃息。失我焉支山,使我嫁妇无颜色。”失去了焉支山与祁连山之间那片水草茂盛的草原,匈奴族的“六畜”不再蕃息,妇女们也失去了欢颜。

管子在《牧民篇》中又说:“积于不涸之仓者,务五谷也;藏于不竭之府者,养桑麻、育六畜也。”若是想仓储中的粮食取之不尽,就要努力种植五谷;府库里的财富若想用之不竭,就要种植桑麻,饲养六畜。由此可见,无论是游牧民族还是农耕文明的发展兴衰,都与“六畜”紧密相连。

“六畜”者,《左传》记载为马、牛、羊、豚(猪)、犬和鸡。在古人看来,“五谷丰登,六畜兴旺”,预示着家庭富足、国家强盛,是太平盛世的象征。

而犬,正是人类最早驯化的“六畜”之一。

基因证据显示,犬是由灰狼驯化而来。最新研究认为,距今约3.3万年前的石器时代,在我国南方就已经出现驯化的犬。从动物遗存资料看,在河南舞阳贾湖、新郑裴李岗、浙江余姚河姆渡、陕西西安半坡等诸多史前遗址中,都出土过家犬骨骼或陶狗文物。舞阳贾湖遗址已经有犬陪葬,大汶口、龙山文化中犬陪葬现象更为普遍,这些都说明我国古代先民在久远之前就已经普遍馴化、驭使犬类。

在早期人类文明史中,由于农业、畜牧业和采集业尚不发达,通过狩猎来获取食物就显得至关重要。驯化后的犬,由于聪慧温顺、感官发达、善于奔跑且长于捕猎,很早就成为人类最佳的狩猎助手,人类获取食物的能力也因此大大提高。

位于内蒙古的阴山岩画,记录了自石器时代以来人类早期生活的种种情景。这些质朴、生动且生活气息浓厚的岩画,涉及动物、人物、神灵、器物、天体等各类题材。其中,动物题材的岩画作品占总量的90%以上。这反映出远古先民活动中最主要的部分都与动物有关,动物是他们赖以生存的衣食之资,因此其艺术作品也主要取材于动物,或者说是狩猎生活。

在动物图像繁多的阴山岩画中,与人最亲近的动物是犬,许多狩猎场面都有它的身影出现。其中,有一幅岩画表现为数个手执弓箭等武器的猎人,在数只猎犬的协助下围住了几只头上长角的野鹿,猎人们趁机猎杀野鹿。在新疆尼勒克县发现的单人行猎岩画中,一位猎人在射鹿,3只猎犬穷追不舍的情景,生动地表现了猎犬在狩猎活动中的突出作用。直到近代,猎犬都是游牧民族狩猎的好助手。因此有人认为,在远古时期给猎人们以最大帮助的不是武器,而是驯化的犬。

在我国现存最早的文字—甲骨文中,“犬”字已经出现。其字形如同腹瘦尾长的动物,这是对犬的形象线描。正如《说文解字》记载:“孔子曰:‘视犬之字如画狗也。”从造字的角度上看,“猎”从“犬”部,说明犬用以狩猎的事实。同样在甲骨文里,还有不少以犬命名的官职,如“犬侯”、“犬征”和“犬中”等,这些人可能负责管理狩猎并参加征战。

到了《诗经》出现的时代,人们对猎犬的描述开始频繁出现在诗歌中。《诗经·小雅·巧言》中有“跃跃毚兔,遇犬获之”,蹦跳窜行的狡兔被猎犬捕获,借此比喻君子能识破别人的谄媚之言。“輶车鸾辘,载猃猲獢”,《诗经·秦风·驷职》中这两句诗记载了秦国公子出行狩猎,车上载着猎犬的情景,其中“猃”和“猲獢”均为猎犬。

由于农业和畜牧业的长足发展,狩猎在汉代的生产领域中已经退居次要地位,但仍不失为获取生活资料的一种补充手段。这一时期,驰骋田猎已经成为一种军事、体育或娱乐活动。《史记·司马相如列传》记载:“蜀人杨得意为狗监,侍上。”这里的“狗监”就是专门掌管皇帝猎犬的机构。东汉张衡的《西京赋》中有“迅羽轻足”之语,所谓“轻足”就是好猎犬。范晔在《后汉书·袁术传》中还说:“(袁术)少以侠气闻,数与诸公子飞鹰走狗。”这里的“飞鹰走狗”皆指狩猎所用的鹰、犬。

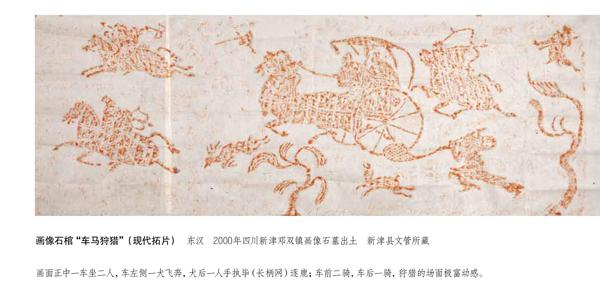

更为丰富的猎犬形象频繁出现在以狩猎为主题的汉代画像石中。四川新津邓双镇画像石墓出土的东汉画像石棺“车马狩猎”中,画面正中一车坐二人,车左侧一犬飞奔,犬后一人手执筚(长柄网)逐鹿;车前二骑,车后一骑,狩猎的场面极富动感。河南省南阳市英庄出土的东汉早期狩猎图中刻有群山,表现了山林狩猎场景。在山侧一名持筚猎手和一名骑士在两只猎犬的协助下,追赶奔向山林的3只鹿。在另一幅画像石狩猎图中,猎人发现目标后,立刻挥臂纵犬追捕。聪明的猎犬前后夹击,令狡猾的兔子无处可逃,这或许就是《诗经》中“跃跃毚兔,遇犬获之”的图像解说吧。

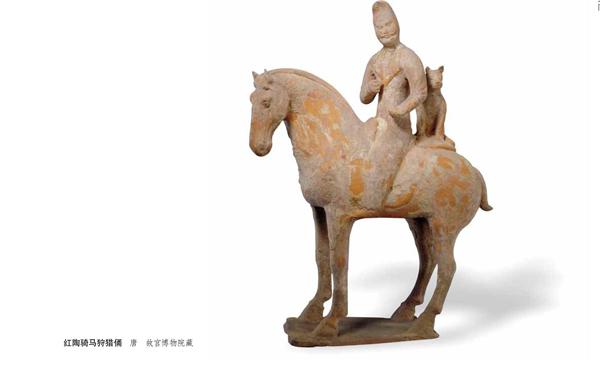

在唐代,由于深受突厥等北方草原民族的影响,狩猎不仅成为国家操演军队、提高骑射等作战能力的手段,还被视为一种勇敢高尚的行为。据《唐会要》记载,马背皇帝李世民曾说:“大丈夫在世,乐事有三。”其中之一就是“草浅兽肥、以礼畋狩,弓不虚发、箭不妄中”。受此影响,唐人狩猎蔚为风尚,这种风尚也反映在以狩猎为主题的各类唐代艺术品中,其中当然也少不了猎犬的英姿。

唐墓壁画《架鹰逗犬出猎图》,出自唐中宗李显的长子—懿德太子李重润的墓葬。李重润死时年仅19岁,正是喜好游宴行猎的年纪,这幅壁画反映了墓主人生前的真实生活状态。壁画中描绘了一名男子左臂架鹰,回首站立,戏逗一只猎犬的场景。这只猎犬脖系金铃,威武健硕,恰如唐人韦庄《观猎》诗中所云:“鹘翻锦翅云中落,犬带金铃草上飞。”该墓中还出土了一件狩猎骑士陶俑,骑士全副武装骑在马上,身后的马背上还蹲踞着一只猎犬,形象生动、身形矫健。

唐代是我国历史上十分开放包容的年代。在当时,有很多藩属国曾向唐王朝贡献过犬。《唐会要》记载:“波斯国多骏犬,今即谓波斯犬也。”除了波斯,中亚诸国也常以此犬进贡。粟特人建立的康国在开元元年(714年)和开元十二年(724年)两次贡犬,龟兹也在开元九年(721年)贡犬。大画家阎立本还画过一头在7世纪时作为贡物送来的獒,西藏是獒种犬的故乡,所以它很可能是吐蕃贡献的。这些进贡犬中想必有很多是唐人大量需要的猎犬,它们最终会被送进皇帝们畜养猎犬的处所—“狗坊”。

俗谚说,“有条好猎犬,猎物随手拣”。古人在射猎、田猎、围猎等各种狩猎活动中早已发现,优秀的猎犬能做很多事情,比如追踪猎物、为猎人指示目标,驱赶或分割猎物群,在主人的指挥下攻击猎物,以及为主人衔回猎物等。之所以如此,是因为犬具有其他动物无法比拟的天赋优势和综合能力。

犬对气味非常敏感。《说文》记载:“禽走,嗅而知其迹者,犬也。”依靠鼻子和嘴中的雅可布森器官,犬可以察觉极其微小的气味,其嗅觉辨识度比人类高出数万倍。经过培育和训练之后的猎犬,嗅觉更为发达,十分有助于追踪猎物。其次,犬的听觉非常敏锐,其听力大约是人类的16倍,且能听到人类听不到的高频率声波,灵敏的听觉有助于犬在很大区域内追踪猎物并彼此交换讯息。犬的双眼位于头部两侧,视野比人类更开阔,能够看清周边更大范围的情况。犬还有弱光能力,其视网膜上的细胞对弱光有较好的反应,在暗处仍能保持较好的视力,唐诗中有“山夜猎徒多信犬”之语,即是言此。

唐人杜佑还首次使用了“警犬”一词。《通典》记载:“恐敌人夜间乘城而上,城中城外每三十步悬大灯于城半腹,置警犬于城上,吠之处需加备脂油火炬。”这是利用犬敏锐的感官能力用于守城预警。

唐代还出现了派遣警犬执勤的机构,名为“犬铺”。《资治通鉴》记载,天复元年(901年),大唐王朝的“掘墓人”朱温率军进攻关中,次年兵围凤翔。朱温命人在凤翔城外穿凿如蚰蜒行地一般的蜿蜒壕堑,并“设犬铺、架铃,以绝内外”。所谓“犬铺”,原本是军队防御守备的军事布置,“凡行军下营,四面设犬铺,以犬守之。敌来则犬吠,使营中知所警备”。朱温反其道而用之,创造性地将“犬铺”用于围城。果然,到了天复三年(903年)春天,凤翔城就此陷落。

除了上述天賦异禀的能力,犬还具有忠诚、顺从的性格和很高的智慧,这些对于主人来说都是极为看重的优秀品质。因此,好猎犬普遍赢得了文人画家与帝王将相们的喜爱。

大文豪苏轼在著名的《江城子·密州出猎》词中说:“老夫聊发少年狂。左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。”这短短的小半阕词为我们描绘了一幅宋代“狩猎者”的速写肖像。“老夫聊发少年狂”的豪言壮语从词人口中奔涌而出,只见他左手牵着即将奔行的黄犬,右臂托着展翅欲飞的苍鹰,头戴锦蒙帽,身穿貂鼠裘衣,一幅威风凛凛的模样。千余名骑士浩浩荡荡跟随在身后,穿林越野,势如破竹,好一幅壮观的围猎场景。

如果说,苏轼笔下的黄犬还只是衬托主人豪迈之情的“小配角”,那么,南宋宫廷画家李迪的画中的猎犬,就是毫无争议的“主角”。

顾恺之在《论画》中曾说:“凡画,人最难,次山水,次狗马,台榭一定器耳,不待迁想妙得也。”按此说法,画犬还是具有一定难度的。原因是犬乃日常习见之物,若想画出神采精髓,便丝毫苟且不得,需要深厚的绘画功底和敏锐的艺术捕捉能力。

李迪的这幅《猎犬图》没有任何画面背景,图中只有一只猎犬慢步前行。犬头低伏,似在轻嗅搜寻着什么,犬尾低垂卷曲,整体造型略呈三角形状。犬颈上戴着项圈而无绳索,表明这是一只随主人出行的猎犬,却无须主人牵引,是一只颇有灵性的猎犬。整只犬的形态生动,造型准确,微张的鼻翼、专注的眼神以及绷紧的肌肉,还有毛茸茸的细毛和尖利的脚爪清晰可见,刻画细致入微,好似一张宋代宫廷猎犬的“写真照”。

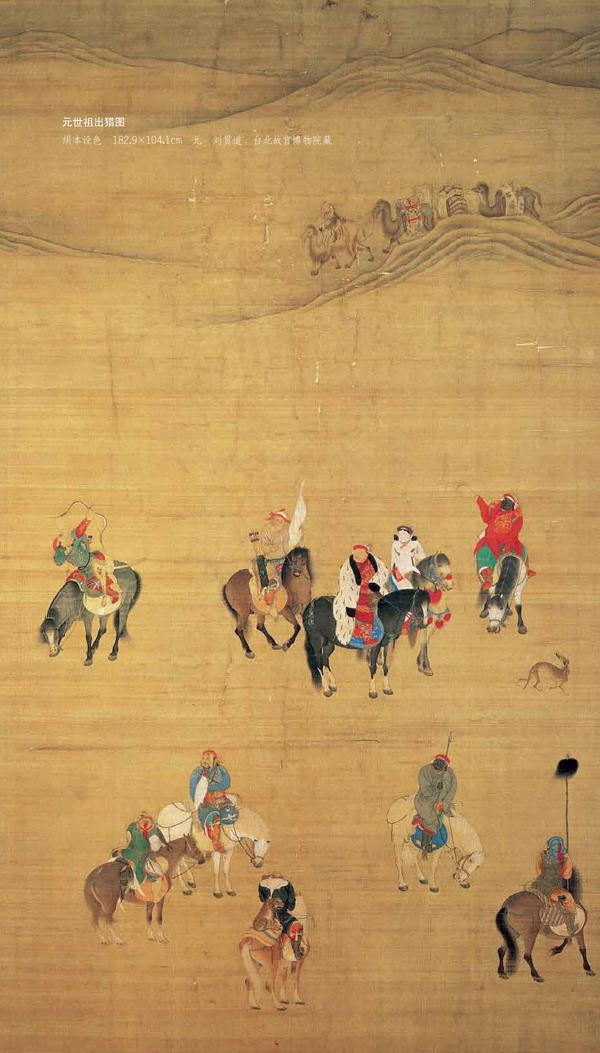

在元人刘贯道的《元世祖出猎图》中,有一只猎犬有幸与名闻千古的忽必烈大帝“同框出镜”,为我们留下了元代皇帝携犬出猎时的珍贵图景。

《元世祖出猎图》展现的是距今700余年前的某个秋冬时节,忽必烈率众在塞外荒漠戈壁之中狩猎的情景。在沙丘无垠的远方,有一列驼队横越而过。近处的10人可大致划为两个群体:身穿白裘的皇帝和皇后,挽弓欲射的侍从和另两位骑士构成内圈;画面下方5位骑士和鹰师则构成外圈。图中忽必烈的形貌,与故宫博物院所藏《元历代帝后像》中的元世祖半身像相似。画中无论是人物服饰还是鞍马弓矢,都刻画精细且符合元代制度风格,可见这是一幅写实之作。

有趣的是,在忽必烈大帝马头前方还有一只猎犬,也跟随主人在回头张望,似乎准备随时帮助射手叼回射落的猎物。这只猎犬的肋骨若隐若现,显得颇为瘦削,与皇家威仪不大相符。事实上,这是产自蒙古草原和我国东北地区的细犬,它们奔跑速度极快。作为皇家猎犬,在这幅传世名画中当然少不了它的位置。

皇帝出猎是元代艺术制度的重要组成部分,它不仅保存了蒙古旧俗,也有着明白无误的象征意义。至治二年(1322年),画家朱德润奉旨描绘元英宗雪猎的场景。画成之后,他作《雪猎图赋》说:“皇元受命,四海来格,游猎之盛,武备粲然,所以明国家之制大备矣。”画家暗示,这类绘画不是为了表现蒙古大汗的闲暇生活,而是有着明确的政治与军事目的,这对于以游牧骑射立国的异族统治者而言,其中深意不言而喻。

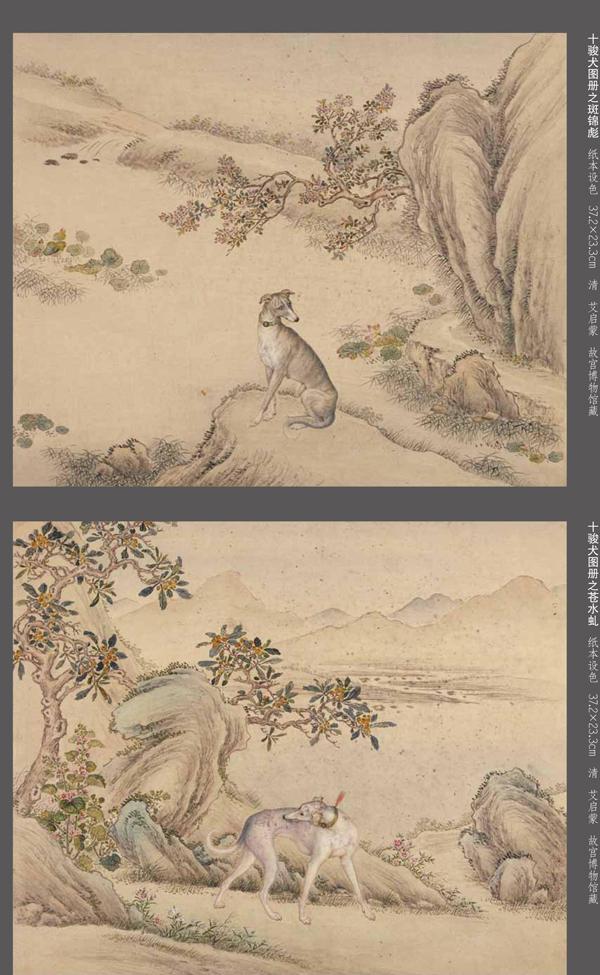

与之相类的是,满清入关统治中原以后,清代的皇帝们为了保持本族特质,积极提倡“国语骑射”。康熙、乾隆诸帝更是身体力行,统领八旗官兵远赴塞外,在“木兰秋狩”等活动中大举围猎,以期保持和提高满洲族人的勇武本色与骑射技能。那些训练有素的猎犬就成为清代骑射狩猎活动的主要伙伴。到了清代中晚期,宫廷中爱犬、养犬之风深深影响了整个清代上流社会。

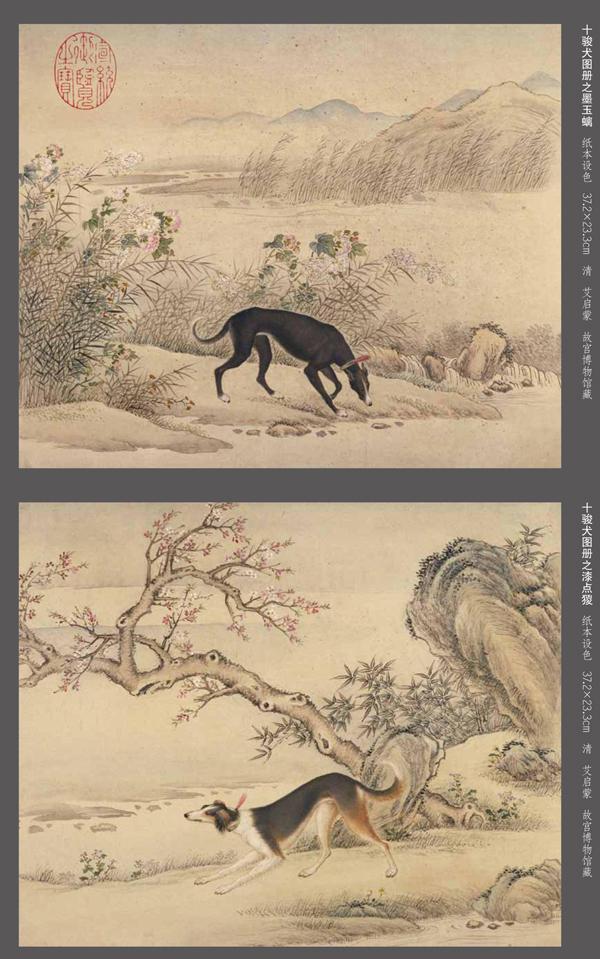

当时,一些服务于内廷的西方传教士画家为迎合宫中趣味,利用其擅长写实的绘画技能,奉旨创作出一批宫廷名犬画作,如艾启蒙的《十骏犬图》册等。这些供奉于皇家的宫廷画家创作的犬类主题绘画,均用笔精湛、构图优美、刻画细膩,具有十分重要的历史和艺术价值。

当时,艾启蒙所创作的“十骏犬”均为乾隆皇帝行猎南苑或木兰秋狩时,跟随其左右的猎犬,这些猎犬身体灵活、行动敏捷,是乾隆在骑射狩猎时的得力助手。这10只猎犬姿态各异,各个神采飞扬。艾启蒙承旨将乾隆皇帝豢养的10只猎犬绘制成册,衬景山水则由中国画家创作完成,中西画家携手合作是当时宫廷绘画的一大特色。

艾启蒙以西方的素描技法,运用解剖学知识,通过短细的笔触,一丝不苟地刻画出猎犬健美的体态和皮毛的质感,具有极强的写实性。以“霜花鹞”为例,这只猎犬外貌十分俊逸,类属“细犬”。其体型瘦削、四肢修长,胸部深而窄,骨架细长,前腿笔直、后腿修长,头颅窄小,背部曲线优美,加之毛皮短而光滑,闪耀着缎子般的光泽,流露出一种高雅气质。这种犬并不像外表看起来那么脆弱,其肌肉强健有力,奔跑速度极快,非常适宜冲刺追逐,是上佳的猎犬品种。

光阴流转,历史的脚步以一种无法阻挡的气势迈入现代。

在20世纪末,世代生活在白山黑水间的鄂温克族使鹿部落—这个中国最后的游牧部落,结束了祖辈们一直从事的游牧生活。当人们从大兴安岭深处迁出,交出了不曾离身的猎枪的那一刻,他们也正式作别了驯养驼鹿、狩猎山林的传统生活,在悄无声息间终结了人类的“狩猎时代”。

曾经陪伴人类左右的猎犬们,仍悯然不知一个曾经肩负万年的使命,就此结束。那些“左牵黄、右擎苍,老夫聊发少年狂”的历史图景也成为时代的回响。