安徽茶区优良群体种的表型性状和遗传多样性分析

2018-04-18丁洲李烨昕袁艺王海燕刘学诗江昌俊

丁洲,李烨昕,袁艺,王海燕,刘学诗,江昌俊,4*

安徽茶区优良群体种的表型性状和遗传多样性分析

丁洲1,李烨昕2,袁艺3,王海燕1,刘学诗1,江昌俊2,4*

1. 安徽农业大学生命科学学院,安徽 合肥 230036;2. 安徽农业大学茶与食品科技学院,安徽 合肥 230036; 3. 安徽农业大学教务处,安徽 合肥 230036;4. 信阳师范学院河南省茶树生物学重点实验室,河南 信阳 464000

安徽省是中国茶叶的重要产区,种质资源分布广泛。本研究经过初步筛选后,对选取的10个区域优质群体种的表型性状进行比较分析,并利用SSR分子标记对这10个不同的群体种进行遗传多样性分析,建立不同区域间亲缘关系树状图。这对于充分发掘和利用丰富的地方群体种种质资源、整合和保护茶树种质资源、选育优良的茶树新品种具有重要的理论和实践意义。

安徽茶区;优良群体种;表型性状;遗传多样性

种质资源是茶树育种的物质基础,也是茶学领域研究的基础[1]。安徽省茶叶发展历史悠久,品类众多,茶叶产区主要分布于长江南北的山区和丘陵地带,是国内少有的兼具南北气候带特点的重点产茶省。由于其独特而优越的地理环境,经过长期自然与人工的驯化栽培,在一些地区形成了品种丰富且具有地方特色的优良群体种种质资源。

安徽地区虽然是茶叶的主要产区,种质资源分布广泛,但是在种质资源方面的研究相对落后。据报道其他主要的产茶省都已经进行了详细的资源普查和种质资源收集,有的茶区已经建立了种质资源库[2]。而安徽省茶树遗传亲缘关系没有作过科学系统的梳理,尤其是种质资源优良的部分茶区茶种来源不明确。目前除了黄山已经建立的资源库以外,没有发现其他产茶区有资源库的建立,这些限制了安徽地区茶树品种的发展与茶叶新品的创新。本研究在经过初步筛选后,对选取的10个地方优质群体种种群的分布区域进行调查研究,对适合制作当地地方名优茶的群体种种群的表型性状进行比较分析,并用SSR分子标记对这10个不同区域的群体种进行遗传多样性分析,建立不同区域间亲缘关系树状图。这对于在无性系良种大范围普及种植的趋势下,充分发掘和利用丰富的地方群体种种质资源,整合和保护茶树种质资源,选育优良的茶树新品种具有重要的理论和实践意义。

1 材料与方法

1.1 材料

通过查阅种质资源调查报告、文献资料与实地调查相结合的方法,筛选出安徽省内10个有当地群体种的重要产茶区(见表1),确定好采样的参考指标。于2016年4月根据预定的采样指标实地选择3株形态性状相近的植株,每株选取次年生成熟叶片量多的枝条,每个采样点采摘形态性状相近的茶树6~11种,共采摘样品10组65种,每个种类取部分叶片于–80℃冰箱保存备用。

1.2 方法

1.2.1 表型性状统计方法

内容包括叶长、叶宽、叶着生角、芽叶色泽、芽叶茸毛、芽叶光泽度、叶面隆起性、光泽性、叶色、叶质等,并进行生物统计分析。

1.2.2 DNA的提取和SSR-PCR分析

采用改进的CTAB法提取基因组DNA。50对引物分别参照Zhao等[2]、Kaundun等[3]、金基强等[4]和Yang等[5]的引物编号和序列,对65个茶树地方优良群体种进行SSR-PCR扩增,并采用6%的聚丙烯酰胺凝胶电泳检测扩增产物的多态性。

表1 群体种种群地理坐标信息

1.2.3 数据处理

将银染后的2次PCR电泳图上均清晰的条带记为1,将没有或不易分辨的弱带记为0,建立原始数据矩阵。SSR位点的多态性信息量(Polymorphism informationContent,PIC)采用PIC_CALC计算工具进行计算。应用PopGen Ver 1.32软件计算不同引物的有效位点数(Effective number of alleles,Ne)、He值(Expected heterozygosity)、Ho值(Observed heterozygosity)、Shannon信息指数I、Nei氏期望杂合度[6]。采用NTSYS2.10软件对供试种质品种进行UPGMA聚类分析,构建树状聚类图[7]。

2 结果与分析

2.1 不同地区茶树群体种种群表型性状综合分析

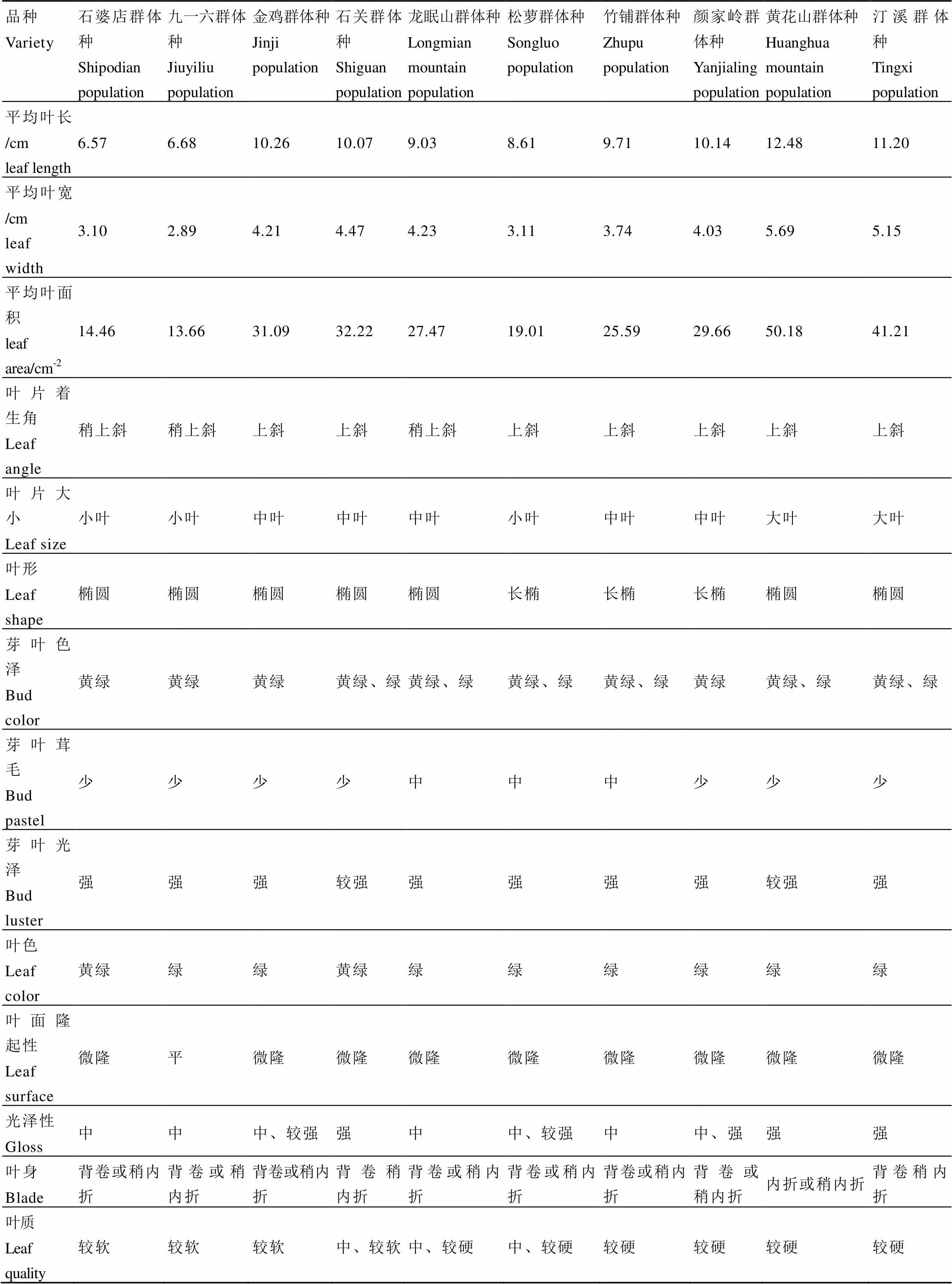

对10个调查采样地区优良群体种表型性状综合分析表明(表2),不同采样区茶树的表型性状存在着丰富的遗传变异。茶树的平均叶长为6.57~12.48 cm,平均叶宽为2.89~5.69 cm,平均叶面积为13.66~50.18 cm2。按照小叶种、中叶种、大叶种进行分类,在65份种质资源中,小叶种有21份,中叶种有32份,大叶种有12份。叶形主要是椭圆与长椭圆形,叶色以黄绿、绿为主,芽叶茸毛除少数地区为中等外,多数茸毛较少,芽叶光泽性基本较强,成熟叶叶色绿,叶面微隆,叶面光泽中等或较强,叶身除黄花山群体种为内折或稍内折外,其他群体种都是表现为背卷与稍内折,随着纬度的降低,叶质逐渐变硬。

根据茶树资源的14个形态特征对10个地区的材料进行聚类分析,获得基于表型性状的亲缘关系树状图(图1),10个地区的茶树资源被分为三组:第一组有3个地区的群体种,包括石婆店群体种、九一六群体种和金鸡群体种,它们同属于六安地区,主要特点为芽叶茸毛少,叶片大小以小叶为主,叶形呈椭圆形、背卷、柔软、黄绿色;第二组有4个地区的群体种,包括石关群体种、汀溪群体种、黄花山群体种和龙眠山群体种,它们分别属于安庆地区和宣城地区,主要特点为芽叶茸毛少,叶片大小以中叶和大叶为主,叶形呈椭圆形、背卷、叶质较硬、绿色;第三组有3个地区的群体种,包括松萝群体种、竹铺群体种、颜家岭群体种,它们同属于黄山地区,芽叶茸毛较多,叶片大小以中叶和小叶为主,叶形呈长椭圆形、背卷、叶质较硬、绿色。

图1 基于表型性状的10个地区间茶树种质资源聚类图

表2 不同地区群体种种群形态学指标测量结果综合分析

2.2 茶树的遗传多样性综合分析

用50对引物对65个茶树地方优良群体种进行SSR-PCR扩增(表3),共检测到等位位点244个,平均每对引物检测到4.88个,其中最多的为12个(YG13),最少的为2个(A44,A46,A57,YG14)。共检测到392个基因型,平均每对引物检测到7.84个基因型,其中最多的为15个(YG13),最少为3个(A44,YG9)。群体内遗传多样性分析结果Nei在0.0465~0.7628间变动,平均值为0.4751。群体He值在0.1000(G120)~0.773(G112)之间,平均值为0.4826。Ho值在0.0476(G180)~0.5238(G127)之间,平均值为0.2686。Shannon信息指数(I)值为0.1023(YG3)~1.5363(G112),平均值为0.7869。结果表明65种茶树群体种资源有较高的遗传多样性。

使用NTSYS2.10软件分析10个地区间的遗传相似系数。结果表明:遗传相似系数在0.9456~0.9865之间,再使用NTSYS2.10软件对10个地区间优质群体种种群绘制树状聚类分析图(图2)。

通过244个等位基因对10个地区茶叶群体种种群间形成的遗传相似性矩阵的UPGMA聚类分析,可以看出安徽茶区群体种种群间遗传相似性极高,遗传相似系数在0.95时,可以把10个地区茶叶群体种种群分为三类。第一类包括石关群体种与龙眠山群体种,这两个群体种种群都位于安庆地区。第二类分为两个亚类,第一亚类包括颜家岭群体种、石婆店群体种、金鸡群体种、竹铺群体种、松萝群体种,其中遗传相似性最高的是颜家岭群体种与石婆店群体种接近0.99;另一亚类包含九一六群体种与汀溪群体种。第三类是黄花山群体种。由遗传相似性分析可以得出,本次实验所调查的10个地区优质群体种种群间遗传相似性极高,亲缘关系近。

3 讨论

茶树表型性状的区分是区别群体种间不同个体的重要方法,也是区分不同地区群体种种群形态学差异大小的重要依据[8]。本试验中发现不同地区茶树群体种种群表型性状表现出了不同程度的多样性。其中,叶长、叶宽、叶面积、叶质变异较大;也有一些性状的变异程度较低,如叶形、叶色、叶面、叶身、芽叶色泽、芽叶茸毛、芽叶光泽等。其缺点是由自然突变或物化诱变所获得的具有特定形态特征的材料,所需时间长且可能产生不稳定的性状,易受环境条件及基因显隐性的影响。要更加准确细致地了解群体种的遗传变异状况,仅依赖于表型性状是远远不够的,还必须进行更深层次的研究并加以比较和验证。

运用分子标记技术研究茶树地方群体种质的遗传多样性,从基因组水平上揭示其遗传变异的程度,可以不受发育时期、环境变化、不同器官等的限制。本研究中使用分子标记技术对这10个地区的优良群体种种群间的亲缘关系进行分析,并构建了亲缘进化树状图,从分子水平上表明安徽这10个地区茶叶群体种种群间遗传相似性极高,为正确评价茶树种质资源及优良品种的选育提供了参考依据。分子标记与形态标记是两种不同形式的标记,形态特征揭示的是基因与环境互作的差异,而分子标记揭示的是物种DNA序列上的差异。由于不同的聚类分析方法是从不同的水平和角度分析种质间的遗传差异,所得到的结果可能不是绝对的一致,只有相互结合和印证,才能比较全面地解释研究结果。

现阶段对茶树的其他育种方法尚在实验和起步阶段,如杂交、诱变、辐照等方法技术并不成熟且代价高,而且由于茶树的自然生长周期,得到可观测性状的试验周期较长[9]。群体种资源是通过自然杂交,在特定区域环境中由自然选育出的有良好生存能力的成熟植株,现在已确立的茶树良种大多是通过在群体种资源中筛选出来的。地方优良群体种资源的收集、保存和保护,可以大幅缩短育种的试验周期,有效扩大育种材料的遗传基础[10]。茶树种质资源是未来优质茶树选育的基础,而地方保存完好的优质群体种资源就是其中重要的组成部分,如何弄清这些群体种间的差异并进行系统的区分与鉴定,如何良好地利用这些种质资源为茶树新品种的有效选育提供条件,还需要找出一个更合理有效的方法。

表3 基于SSR分析的65个茶树样品的遗传多样性比较

图2 10个地区间茶树种质SSR数据的UPGMA聚类图

[1] 陈亮, 杨亚军, 虞富莲. 中国茶树种质资源研究的主要进展和展望[J]. 植物遗传资源学报, 2004, 5(4): 389-392.

[2] 段志芬, 刘本英, 汪云刚, 等. 云南野生茶树资源农艺性状多样性分析[J]. 西北农业学报, 2013, 22(1): 125-131.

[3] Zhao L P, Liu Z, Chen L, et al. Generation and characterization of polymorphic expressed sequence tag-derived polymorphic microsatellites from tea plant() and cross-species amplification in its closely related species and varieties [J]. Conservation Genetics, 2008, 9: 1327-1331.

[4] Kaundun S S, Matsumoto S. Heterologous nuclear and chloroplast microsatellite amplification and variation in tea,[J]. Genome, 2002, 45(11): 1041-1048.

[5] 金基强, 崔海瑞, 龚晓春. 用EST-SSR标记对茶树种质资源的研究[J]. 遗传, 2007, 29(1): 103-108.

[6] Yang J B, Yang J, Li H T, et al. Isolation and characterization of 15 microsatellite markers from wild tea plant () using FIASCO method [J]. Conservation Genetic, 2009, 10(5): 1621-1623.

[7] Ghislain M, Adrade D, Rodriguez F, et al. Genetic analysis of the cultivated potatoL. Phureja group using RAPDs and nuclear SSRs [J]. Theoretical and Applied Genetics, 2006, 113: 1515-1527.

[8] Martinez L E, Cavagnaro P F, Masuell R W, et al. SSR-based assessment of genetic diversity in south American Vitis vinifera varieties [J]. Plant Science, 2006, 170: 1036-1044.

[9] 陈亮, 虞富莲, 童启庆. 关于茶组植物分类与演化的讨论[J]. 茶叶科学, 2000, 20(2): 89-94.

[10] 李瑞, 肖斌, 宋红霞, 等. 50份茶树种质资源农艺性状及其聚类分析[J]. 西北农业学报, 2011, 20(10): 107-111.

Phenotypic Traits and Genetic Diversity of Elite Tea Population in Anhui(China)

DING Zhou1, LI Yexin2, YUAN Yi3, WANG Haiyan1, LIU Xueshi1, JIANG Changjun2,4*

1. Life Science College of Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China; 2. Tea & Food Science and Technology College of Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China; 3. Academic Affairs Office of Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China; 4.Henan Key Laboratory of Tea Biology of Xinyang Normal University, Xinyang 464000, China

Anhui is an important tea-producing province in China, with widely distributedtea germplasms. In this study, the phenotypic traits were compared among 10 elite populations after preliminary screening. Subsequently,phylogenetic tree analysis with SSR markers was performed to analyze the genetic diversity of populations in the 10 areas. These results had important theoretical and practical significance for exploration and utilization of the resources, protection of tea germplasm, as well as breeding of superior varieties.

Anhui tea area, elite tea population, phenotypic traits, genetic diversity

S571.1;S330

A

1000-369X(2018)02-155-07

2017-09-04

2017-10-22

安徽农业大学中青年基金(2014QJ018)、国家自然基金(31700608)、安徽省自然基金(1708085MC58)、安徽省教育厅植物学教学团队(2014jxtd008)

丁洲,女,讲师,主要从事植物学与分子生物学的研究。

jiangcj@ahau.edu.cn