基于中国知网的《临证指南医案》研究概况分析※

2018-04-10徐竞一颉龙飞裴世其刘小钰宋嘉懿付姝菲

徐竞一 颉龙飞 裴世其 刘小钰 宋嘉懿 付姝菲

《临证指南医案》是记录我国清代著名医家叶天士临床经验的一部医案专著,叶氏在内伤杂病方面的诸多思想如胃阴学说、阳化内风学说、久病入络学说等,以及在妇科、儿科方面的特色疗法,都在《临证指南医案》中有所体现[1]。

《临证指南医案》搜罗宏富,征引广博,按语精当,实用性强,较全面地展现了叶天士在温热时证、各科杂病方面的诊疗经验,也充分反映了其融会古今、独创新说的学术特点,对中医学的发展产生了较大的影响,是中医工作者进行教学、科研、临床诊疗必读的中医古籍之一。

本文以中国知网收录的《临证指南医案》相关期刊论文及学位论文为研究对象,分析《临证指南医案》的研究现状并归纳各研究者对《临证指南医案》所采用的文献学研究方法,同时进行汇总比较,为《临证指南医案》相关研究的进一步开展提供思路。

1 资料与方法

1.1材料来源 数据库:中国知网(即CNKI《中国学术期刊(网络版)》)。检索策略:篇名=临证指南医案(精确匹配),跨库检索。

1.2文献纳入及排除标准 纳入标准:选取中国知网2016年12月31日以前发表的篇名中含有“临证指南医案”的医药卫生科技类文献。排除标准:排除关于《临证指南医案》的综述、述评类文献、读书笔记及重复发表或雷同文献。

制订统一的文献筛选标准,由2名研究者对纳入文献进行双重校对。

1.3数据分析 文章将中国知网收录的《临证指南医案》相关文献从以下几个方面进行归类与分析:研究年代、研究侧重点、各卷研究概况、叶氏学说的现代发挥和研究方法等。通过分析,总结现代学者研究《临证指南医案》的角度与方法。

3名研究者将符合纳入标准的文献进行分类,并进行频次统计,比较分析。

2 结果

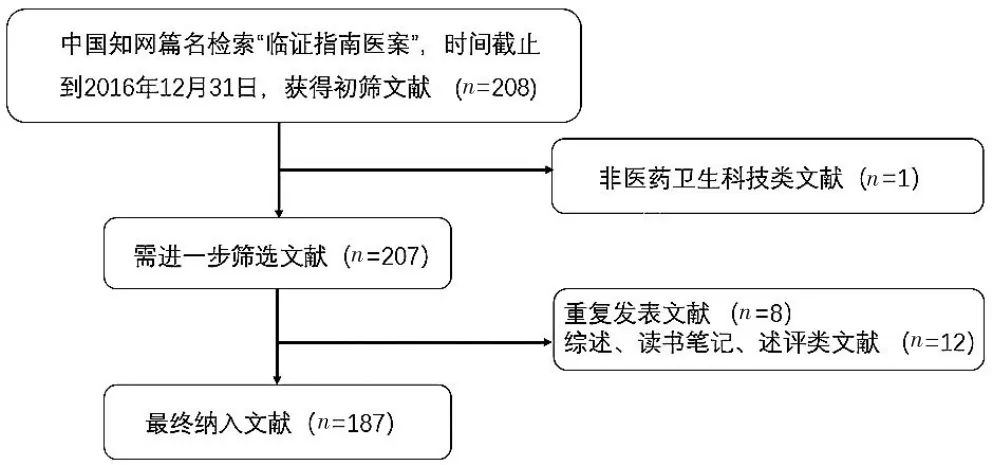

2.1文献筛选结果 以“临证指南医案”为篇名检索词对中国知网2016年12月31日前发表的文献进行检索,获得文献208篇,排除其中非医药卫生科技类文献,重复发表、雷同文献及综述类、读书笔记、述评类文献,最终纳入文献187篇。见图1。

图1 文献筛选流程图

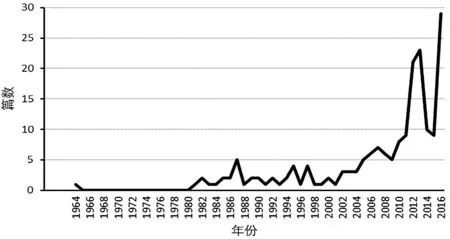

2.2《临证指南医案》研究年代统计《临证指南医案》相关研究类文章最早可以追溯到1964年,发表于《广东医学(祖国医学版)》[2]。1964年到1970年发文1篇,1971年到1980年并无相关文献发表,1981年到1990年发文19篇,1991年到2000年发文19篇,2001年到2010年发文47篇,2011年至2016年发文101篇,以十年为断代,关于《临证指南医案》的相关研究发文量总体呈上升趋势,其中或有轻微波动,但总体反映出业界对于《临证指南医案》研究的重视程度逐年提高。见图2。

图2 《临证指南医案》相关研究文献年度发文量趋势图

2.3《临证指南医案》相关文献研究内容侧重点分析 通过整理,最终将纳入文献涉及的研究侧重点分为四类:

(1)病证:文献标题中含有具体病证的文章,如:《临证指南医案》“木乘土门”特色探微[3]。研究侧重点以病证治疗特色为主。此类文献数量最多,共104篇,占比55.6%(104/187)。

(2)学术思想、治则治法:文献标题中含有具体治则治法的文章,如:从《临证指南医案》浅析叶桂胃阴学说[4]。研究侧重点以叶天士提出的学术思想、治则治法在《临证指南医案》中的应用情况等为主。此类文献共40篇,占比21.4%(40/187)。

(3)方药:文献标题中含有具体方药名称或类别的文章,如:从《临证指南医案》探讨叶天士运用桂枝去芍药汤规律[5]。研究侧重点以单味药功效、药对配伍、成方的使用与发挥、剂量剂型等为主。此类文献共32篇,占比17.1%(32/187) (样本中涉及到方药的文章分布于方药类文章和病证类文章两部分,区分标准为文章题目所含关键词)。

(4)其他方向:研究侧重点较为新颖,同类文章较少,如:基于知识考古学的《临证指南医案》“肝阳”概念形成分析[6]、系统思维方式的特征在《临证指南医案》中的体现[7]等,此类文献选取的研究角度独特,同类文章较少,为后人研究《临证指南医案》提供了新的思路,共11篇,占比5.9%(11/187)。

由各纳入文献的内容侧重点分析结果可见,研究《临证指南医案》的重点以病证、学术思想、治则治法和方药为主。《临证指南医案·凡例》中讲:“医道在乎识证、立法、用方,此为三大关键。”这与现代研究侧重点不谋而合。在学习医案的过程中,同样应从这三方面入手,才能更好地体会医家的辨治思维。

2.4《临证指南医案》各卷研究概况统计

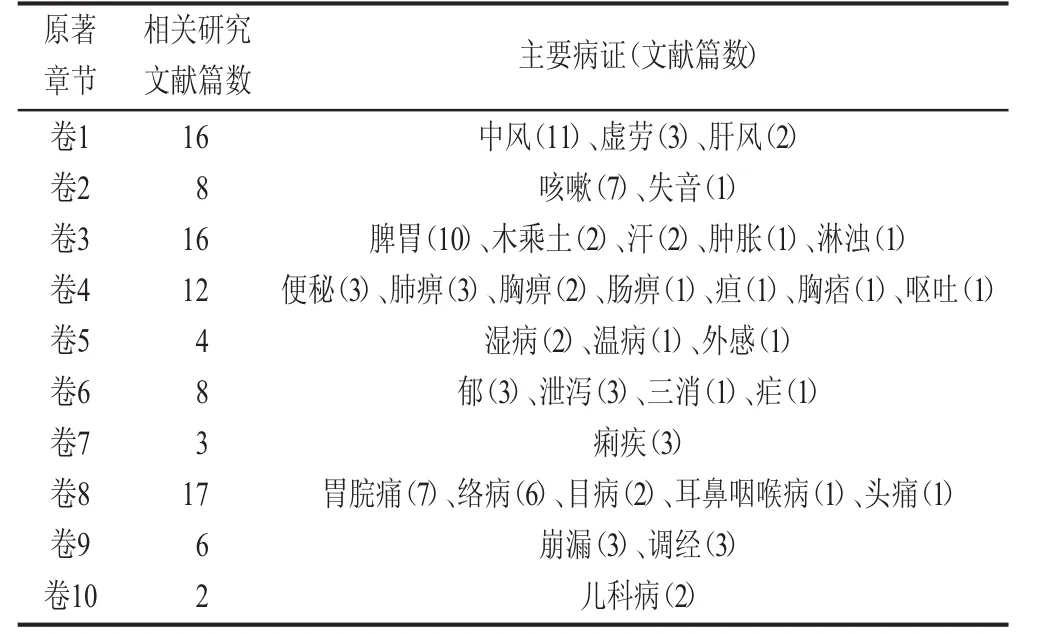

表1 104篇病证类《临证指南医案》相关研究文献所涉原著病证及发文数目统计表 (n)

如表1所示,在以病证为研究中心的104篇文献中,对《临证指南医案》的每一卷都有提及,其中研究较多的篇章为卷八17篇、卷一16篇、卷三16篇、卷四12篇,涉及病证以中风门(11篇)、脾胃门(10篇)、咳嗽门(7篇)、胃脘痛门(7篇)为主。除《临证指南医案》中各卷原有病证外,研究者还将《临证指南医案》与现代病证结合进行研究,涉及到的病证有:痹证、不寐、老年病、肝病等,共计12篇,其中以反映叶氏主要辨治思想的病证研究较多。通过整理,涉及叶氏“阳化内风学说”“胃阴学说”的相关内容最受研究者关注。

其中,“阳化内风学说”的文献多为研究中风、肝风类文章,包括中风门11篇,肝风门2篇,分别从叶天士的辨治思路、病因病机和处方用药对中风类病证进行了分析。叶氏认为中风的病机以肝肾阴虚,阳化内风,阴液不足,筋脉失养为主;治宜涵养肝肾,补虚养阴,化痰熄风,和调五脏(尤其是对肝脾的调养);用药方面以补虚、清热、熄风为主,侧重补气阴,如:人参、生地黄、麦冬、枸杞子、石斛的应用,这样的用药思维不仅适用于中风发作期,同样适用于预防中风[8]。

关于“胃阴学说”,涉及范围颇广,多数用于治疗脾胃方面疾病,叶天士强调“脾胃升降不同,应分治”[9],在纳入文献中涉及脾胃病证的原著篇章包括脾胃、木乘土、泄泻、便秘、胃脘痛等,叶氏认为脾胃病多因脾胃升降失常、肝木乘土所致,而其脾胃论治中更善治胃,主张养胃阴以降胃和胃;用药方面喜用甘平、清凉以补胃阴,搭配补中、理气之品,如:沙参、麦冬、玉竹、石斛、扁豆、粳米、甘草、陈皮、枳实等[10]。叶氏创立的胃阴学说一直延续至今,为脾胃病证的辨治提供了丰富的诊疗经验。

2.5《临证指南医案》相关文献研究方法分析 从文献学研究角度,对于传统中医著作一般有以下三种研究方式:(1)借助数据处理工具对病证及方药进行分析的“数据挖掘法”。中医学领域常用的数据挖掘方法有频次统计、关联规则、聚类分析、因素分析、回归分析(Logistic回归分析)等。(2)结合相关典籍对中医理论进行深入探讨的“理论分析法”。(3)将数据处理工具与中医学理论相结合开展研究的“结合法”。

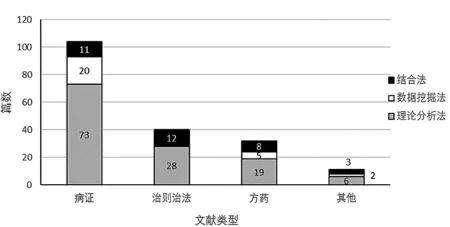

以上三种研究方法在各类文献中均有体现,如图3所示,各类研究内容中都以理论分析法研究为主,均达到50%以上,其中以病证为研究侧重点的文献使用理论分析法最多,占比70.2%(73/104);数据挖掘法和结合法在不同研究内容的文献中使用频率各有高低。数据挖掘法在以病证为中心的文献研究中使用较多,占比19.2%(20/104),如:基于对《临证指南医案》的数据挖掘探讨不寐病位的相关问题[11];其次是以方药为研究侧重点的文章,占比15.6%(5/32),如《临证指南医案》中柴胡运用规律及特色分析[12]。结合法在以学术思想、治则治法为中心的文章中使用最多,占比30.0%(12/40),这类文章以理论分析法提出论点,将数据挖掘法所得结果作为论点的支撑,二者结合使论点更具说服力,如:《临证指南医案》中“肝藏血主疏泄”的脏象理论研究[13]。

图3 运用各方法研究《临证指南医案》的文献发文量统计分析

2.6数据挖掘法的使用概况 通过整理61篇涉及使用数据挖掘法的文献发现,常用的应用软件有SPSS[14]、中医传承辅助平台[15]等,文献中常用到的研究方法按使用频率由高到低排列为频次统计法、聚类分析法、关联规则法、回归分析法(Logistic回归分析)和因素分析法,见图4。其中,频次统计法主要用于计算药物、症状等在研究对象中出现的次数;聚类分析法中的复杂系统熵聚类[16]、动态聚类(KMEANS)算法[11]被较多使用,通过不同因素的聚类来总结叶氏治疗某病时的核心用药组合,归纳主要病机类型等;关联规则法[17]主要用于寻找药物与药物间、症状与药物间、症状与症状间相互关系;回归分析法(Logistic回归分析法)常用于疾病危险因素分析,如:超量问题等;因素分析法使用较少,在陈志远的《临证指南医案》痛证用药规律分析[18]一文中,作者将因素分析法用于对治疗痛证方剂中所有药物分析来归纳治痛常用药物组合。各种数据挖掘法的出现,为现代研究者总结叶氏辨治思想和用药规律提供了便捷的方式方法。

图4 运用各类数据挖掘法研究《临证指南医案》的文献数量统计图

3 讨论

由上述结果可见,在对《临证指南医案》的研究中,理论分析法居于使用方法的首位,研究者多根据医家学术思想、中医基础理论,使用方药脉证互测的方法,结合自身临床或教学经验对《临证指南医案》进行分析研究。数据挖掘法主要被用于分析方药使用情况,这使得它成为研究者在研究叶氏辨治思路时重要的辅助方法。各种各样数据处理工具的出现,为研究者研究《临证指南医案》提供了更加便捷的条件。“结合法”也越来越多地被用于研究《临证指南医案》,具体数据与经典理论相结合,可以使研究结果更直观并更具说服力。

《临证指南医案》相关研究逐渐增多,研究的侧重点和方法丰富多样,不同研究方法的出现使《临证指南医案》的精髓能被更好地挖掘与传承并运用到现代科研与临床中。

4 展望

目前,研究者主要从病证治疗特色、方药配伍、治则治法等方面探索叶天士的辨治思路,为我们指明研究《临证指南医案》的落脚点和方向。研究方法则以理论分析法为主,数据挖掘法为辅。基于数据处理工具的数据挖掘法为研究者提供了数据方面的支持,使论点更直观可信。在研究中医古籍的过程中,以理论分析法为主,以数据挖掘法为辅,将两种方法有机结合可以使结论更具说服力,使古籍医案中的精髓更好地被现代研究者接受、传承与发扬。

[1]赵凡,林达,查宇娟,等.《临证指南医案》研究近况[J].辽宁中医药大学学报,2016,18(1):144-146.

[2]陈皓,陈幼清.探讨叶天士治疗湿病的规律(关于《临证指南医案》湿病证治分析)[J].广东医学(祖国医学版),1964,18(5):28-30.

[3]王婧,徐进康.《临证指南医案》“木乘土门”特色探微[J].上海中医药杂志,2016,50(2):31-33.

[4]卢兴华,李凌.从《临证指南医案》浅析叶桂胃阴学说[J].新中医,2013,45(8):207-208.

[5]张军城,李耀辉.从《临证指南医案》探讨叶天士运用桂枝去芍药汤规律[J].陕西中医,2016,37(4):497-498.

[6]王维广,李成卫,王庆国.基于知识考古学的《临证指南医案》“肝阳”概念形成分析[J].长春中医药大学学报,2015,31(6):1101-1103.

[7]赵艳红,王秀莲.系统思维方式的特征在《临证指南医案》中的体现[J].四川中医,2013,31(6):19-20.

[8]黄婷婷,史亦谦.《临证指南医案》中风篇用药规律浅析[J].中国中医基础医学杂志,2012,18(2):216-220.

[9]赵家有,宋春生,张颖.《临证指南医案·脾胃》辨治解析与应用[J].中国中医基础医学杂志,2016,22(10):1394-1395.

[10]郑勇强,陈瑞芳.基于数据挖掘的《临证指南医案》脾胃虚证用药规律研究[J].中国中医药信息杂志,2016,23(4):32-35.

[11]于凌.基于对《临证指南医案》的数据挖掘探讨不寐病位的相关问题[J].北京中医药,2012,31(9):682-683.

[12]袁敏,何新慧,孔祥亮.《临证指南医案》中柴胡运用规律及特色分析[J].上海中医药大学学报,2012,26(4):29-32.

[13]张清怡.《临证指南医案》中“肝藏血主疏泄”的脏象理论研究[D].北京:北京中医药大学,2013.

[14]白雅雯,麻春杰,韩雪梅,等.基于数据挖掘的《临证指南医案》络病用药规律研究[J].中国中医药信息杂志,2016,23(8):47-49.

[15]王兵,侯炜.基于中医传承辅助系统分析《临证指南医案》治疗虚劳用药经验[J].中国实验方剂学杂志,2013,19(3):310-314.

[16]甘永康,刘华一,刘惠.基于数据挖掘的《临证指南医案》治疗泄泻用药规律分析[J].中国中医基础医学杂志,2016,22(1):115-116.

[17]陈志远.《临证指南医案》痛证用药规律研究[D].福州:福建中医药大学,2010.