长三角产业集群困境研究

2018-03-26何育静江俭霞

何育静, 江俭霞

(1.江苏科技大学 经济管理学院, 江苏 镇江 212003;2. 苏州大学 东吴商学院, 江苏 苏州 215021)

随着经济全球化进程不断加快,区域经济发展正在打破省际界限而呈现新的竞争态势。长江三角洲是我国经济最具活力的区域之一,近年来随着产业集群规模不断扩张,长三角产业集群发展遇到困境:集群内有些企业倒闭,有些企业向欠发达地区转移,集群逐渐出现萎缩趋势。如何促进产业集群良性发展以提高区域竞争力是亟待解决的现实问题。研究长三角产业集群走出困境的路径和对策,有助于调整区域内的产业布局,对于推动长三角地区经济社会一体化发展有着十分重要的意义。

国内外理论界关于产业集群与区域经济发展的研究主要集中在产业集群对区域乃至国家经济发展的影响方面。Marshall(1890、1961)、Hirschman(1958)、Perroux(1955)、Myrdal(1957)、Pred(1966)等对经济集聚及经济增长机制的关系进行了研究;仇保兴 (1999)、王缉慈(2001)等人阐述了产业集群对地方经济的推动作用;陈柳钦和黄坡(2007)、徐维祥 (2005)、从瑞雪(2012)、张贵先(2012)、桂恒恒(2008)、赵科(2011)等对产业集群与城镇化互动发展机制及运作模式进行了研究。随着产业集群规模不断扩张,有学者开始关注到产业集群产生的负外部性。如仇保兴 (1999)最早分析了企业集群过度竞争所致的柠檬市场[1];张小蒂、曾可昕(2012)认为集聚会导致集聚效应由规模效应向拥挤效应转变,当模仿创新达到一定程度时,集群的创新会因“搭便车”而陷入“囚徒困境”,导致外部经济由升转降[2]。此外,徐维祥、汪彩君、唐根年[3](2011),周圣强和朱卫平[4](2013),高煜、杨晓[5](2012),王卫星[6](2012)和韩峰、柯善咨[7](2012)对此都有一定研究。与此同时,学者开始关注产业集群在促进区域经济发展所需条件、机制等方面的研究。集群优势的产生是有条件的,并且在集群发展的不同阶段,集群主导优势是不同的(贾明江、蔡继荣,2004)[8];政府行为、外部竞争等也会影响产业集群动力机制的发展和完善(刘恒江、陈继祥、周莉娜,2004)[9]。

此外,王钦(2011)[10]、余冬筠和郑莉峰(2013)[11]、徐涛(2013)、文智和孙锐(2006)、应洪斌等(2013)也就区域经济发展所需条件和机制等方面进行了相关研究。

随着世界经济陷入低迷,产业集群困境研究已经成为学术界研究的前沿领域。王缉慈、张晔 (2008)分析了沿海地区外向型产业集群困境[12];朱英明(2011)提出中国产业集聚困境的研究意义及研究方向[13];张杰、张少军、刘志彪(2007)[14],严北战(2009),魏剑锋(2008),田中伟(2006),胡大立、张伟(2007)以及吴颖、蒲勇健(2008)也对当前产业集群的困境及对策进行了研究。

综上所述,依据当前国内外产业集群理论和实践发展的趋势,积极寻求长三角产业集群摆脱困境的路径和对策是当务之急。

一、 长三角产业集群现状

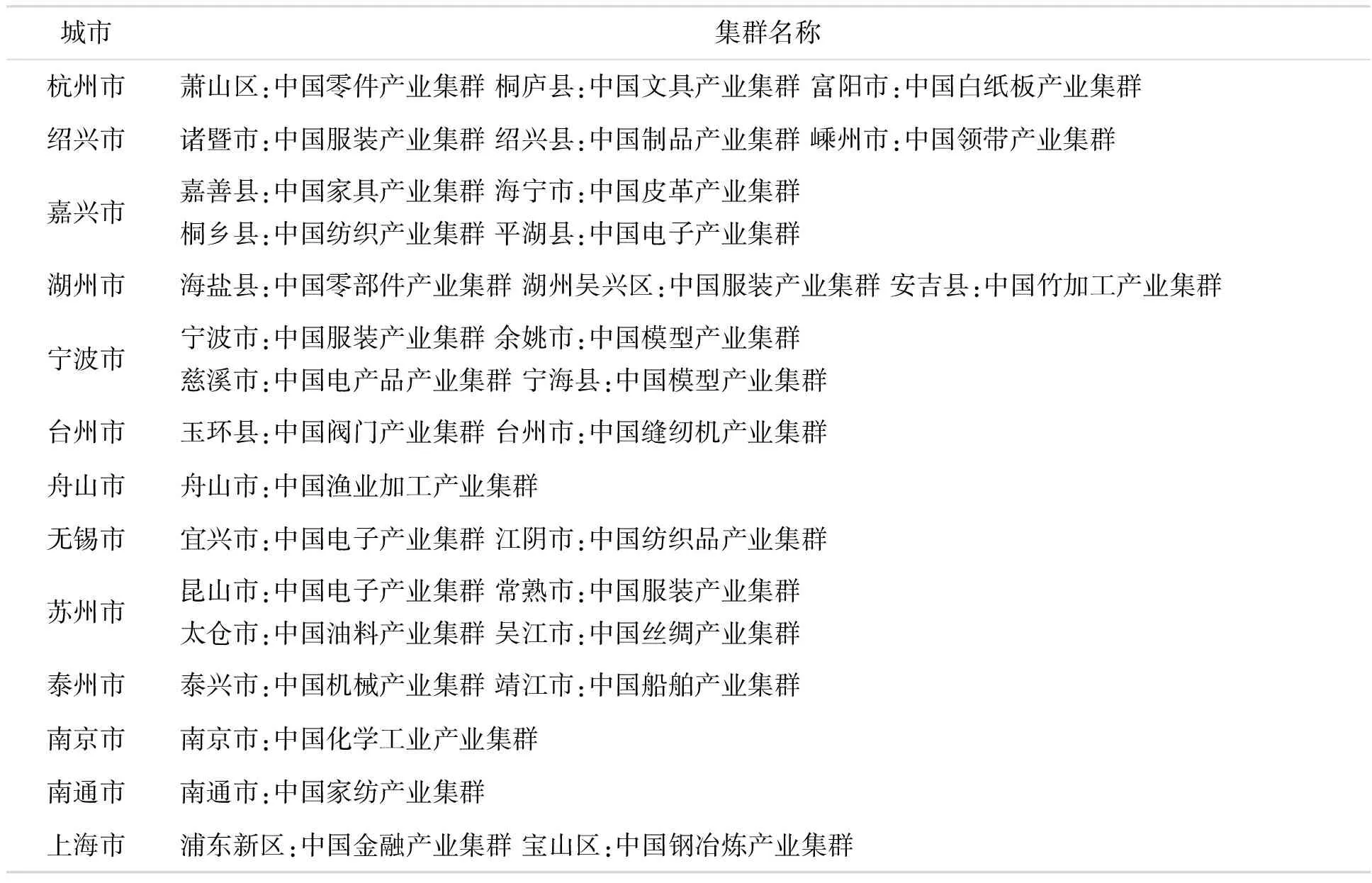

长三角地区(本文指江苏、浙江及上海二省一市)位于我国东部入海口,它是我国对外开放的纽带,也是我国经济高度发展的地区。中国社会科学院经济研究所2014年公布的《中国百佳产业集群》名单显示,中国最具特色和发展潜力的100个城市当中,长三角是产业集群经济最活跃的地方。其中:浙江有36个,上海2个,江苏17个,占55%,长三角16个城市总占比40%(见表1)。这些产业集群已经成为推动长三角经济发展和创造就业机会的有效载体,直接带动了区域经济的发展。

表1 长三角地区入选《中国百佳产业集群》的产业集群分布

资料来源:2014年《中国社科院经济研究所报告》

(一) 上海市产业集群发展现状

上海市是长三角地区经济发展的领头羊,综合竞争力稳居国内榜首,人才竞争力在国内排名第二。经过多年发展,上海已经形成一系列制造业集群、外高桥保税区国际贸易产业集群、陆家嘴金融贸易区等服务业集群。主要包括:崇明地区的造船及港口设备集群、宝山区的精品钢材集群、嘉定区的物流产业集群和汽车产业集群、青浦区的微电子产业集群、松江区的石油化工集群和大型电站设备集群、金山区的化纤集群、南汇区的中药产业集群、闵行区的机电设备集群及新材料集群等[15]。近年来,上海市在巩固提升传统优势产业能级的同时,加快推进了新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业的发展,形成了各具特色的创新研发集群,如浦东新区的软件园区集聚了300多家生物医药企业和40多家研发机构,张江高科技园区已构筑三大国家级基地等。

(二) 江苏省产业集群发展现状

目前,江苏已经形成了上百个初具规模的产业集群,集群企业数达到5万多个,产业集群不仅涉及纺织、服装、建材、电器等传统产业,也包括IT技术、环保绿化、花木园艺等新兴产业。江苏的产业集群主要集中在第二、三产业,如江阴、张家港相邻区域的精纺呢绒产业集群、邗江的牙刷产业集群[16]、常熟的服装产业集群、吴江市的电子产业集群、盛泽的丝绸产业集群、丹阳的眼镜产业集群等。近年来,江苏的苏州、无锡也形成了电子信息、精细化工和精密机械产业集群。中国区域经济发展报告相关数据显示,2015年江苏13市中,扬州市以13个集群位居榜首,包括仪征的纺织、邢江的服装和江都的冶金;无锡市以11个集群位于第二,包括医药制造和精细化工;南京市以10个集群排行第三,软件和电子信息的集群最为著名;苏州以9个集群排行第四,以通讯电子和纺织集群最有名。其他的城市集群排名分别是常州8个集群、镇江6个集群、南通5个集群、泰州4个集群、徐州3个集群、盐城3个集群、宿迁2个集群、淮安2个集群。

外资带动江苏省产业集群发展成效明显。自2003年到2014年,江苏实际利用外资连续十二年全国第一,其中苏州市外资实际利用总量在江苏省占比最大(见表2)。自20世纪90年代中期以来,苏州利用FDI建成中国最大的IT产业基地,苏州市由此成功实现了从传统制造业基地向现代制造业基地的转型。

表2 江苏省2013-2015年实际利用外资情况

资料来源:根据相关数据整理计算所得

江苏省的产业集群在发展之初就具有“苏南模式” 的特点,属于政府主导型的乡镇企业产业集群。经过多年的发展,原有的苏南模式正蜕变为创新驱动、产城融合、全民创业的“新苏南模式”。产业集群的发展也从以传统工业为主转变为第二、三产业并举,走上新型工业化道路;由农民离土不离乡转变为依托众创空间、孵化器、加速器、产业园区创业为主。比如,武进地区实施常州经开区、武进国家高新区、西太湖科技产业园和绿建区联动策略,通过大力发展科技创新、完善城市功能配套,重点围绕西太湖现有的产业集聚特色,实现创新创业人才集聚,进一步放大了西太湖的综合优势。

(三) 浙江省产业集群发展现状

浙江是我国最早出现产业集群现象的地区之一。浙江产业集群大多是“原生型”产业集群,民间资本与外来资本共同发展,制造业与专业市场协同发展。浙江特色的“块状经济”主要体现在电气、服装、普通器械和纺织等劳动密集型产业上,技术密集型的产业集群相对较少。从产值规模看,偏重于中小规模,以10亿元~50亿元的集群为主,产业集群遍布全省各地,集中在宁波、绍兴、温州三个地区。全省110多个行业的产业集群具体分布如下:杭州以15个集群位居第一,其中余杭的家纺、萧山的印染、富阳的伞业最有名;台州以12个集群布局位居第二,以仙居的工艺品、温岭的汽摩配件和临海的彩灯最具特色;绍兴以11个产业集群排名第三,以新昌的医药、嵊州的领带、诸暨的服装最显著。其他4个城市的排名分别是:宁波和嘉兴以9个集群并列第四,舟山以7个集群、湖州以4个集群位于后两位,其中一些产业集群已经具有相当规模。

依托实体市场和产业链优势,2015年浙江省实现跨境电商出口超40亿美元,约占全国的16%,居广东之后,位列全国第二。从渠道分布来看,第三方跨境电商平台销售是跨境电商销售主渠道,约占全部销售额的95%,跨境电子商务集群初步形成[17]。2016年7月,义乌市成为我国产业集群跨境电子商务发展试点。此举将推动产业集群与跨境电商融合互动,从而将浙江制造和浙江品牌推向世界。

二、 长三角产业集群困境原因

长三角产业集群在我国经济发展中有着举足轻重的地位,但自2007年以后,集群企业倒闭停产,传统产业集群受到冲击,产业集群萎缩,地区产业集群发展遭遇困境。温州市中小企业发展促进会调查显示,金融危机后,温州市30多万家中小企业中有20%左右处于停工或半停工状态,6万多家企业面临生存危机。2011年以来,长三角船舶产业集群企业订单大量萎缩,企业生产萧条;纺织业集群出现大量骨干企业外迁、产业集聚度下降等问题;部分产业集群在经济高速增长的同时并没有顺利实现升级,产业集群逐渐萎缩。长三角产业集群困境的原因无外乎内因和外因两方面。

(一) 内因方面

1. 外贸依存度高

受到国际经济形势和贸易壁垒的影响,长三角的外贸出口面临很多挑战,特别是在2008年金融危机之后,长三角的产业集群出口更是降至“冰点”,复杂的国际形势给长三角产业集群的发展蒙上了阴影。浙江的产业集群多是中小企业产业集群,面对这样的困境更是举步维艰。目前,我国和西方国家之间的贸易纠纷严重,“反倾销”“贸易壁垒”等都在制约长三角的服装出口,加上出口退税率下降,纺织服装的利润也在急剧下降。长三角一些服装产业集群被迫停产歇业,发展形势相对来说不容乐观。

2. 产业结构趋同

江苏、浙江、上海之间产业同构相似系数的平均值高达0.92 、0.86和0.78[18],部分产业集群利润的主要来源于同质低端产品的批量化生产。由于片面追求地区产业集聚规模扩张,导致出现了地区产业集聚的无序性现象,产业结构低度化,集群之间竞争激烈,合作意识缺乏。比如,长三角的纺织业集群之间差异很小,模仿现象非常严重,很多产品雷同,这就导致彼此之间为了争夺市场份额而恶性竞争,常常会出现“窝里斗”的现象。正是因为集群内缺乏合作意识,集群之间难以通过合作方式获得规模效应,对抗风险的能力也因此而下降。

3. 创新能力不足

技术扩散和外溢有利于提升产业集群整体技术水平,但会出现创新企业的“搭便车”行为,使集群内企业实施模仿的机会成本变低,从而形成内生模仿,最终会导致集群陷入低技术锁定、低水平创新的困境。长三角地区高新技术产业集群一直处在GVC的低端,产业技术创新能力不强,核心技术主要由外国掌控。过度依赖FDI的高新技术产业集群模式并没有带来关键、核心技术的进步,反而加大了产业集群升级能力和自主创新能力持续提升的难度,影响了长三角产业一体化进程及转型升级。比如,长三角的汽车产业集群在核心生产技术方面仍然缺乏,从上海三大汽车产业集群(上汽集团、上海大众、上海通用)来看,这三大汽车产业集群的共同点就是汽车的核心技术即发动机部件和ABS系统都是由国外直接供应的;此外,江苏南京的菲亚特、春兰以及上汽仪征和扬州亚星等汽车产业集群的发动机技术也是由国外提供的。

(二) 外因方面

1. 资源约束

资源和能源是产业发展中的基础支撑。长三角产业集群目前使用的绝大多数能源都是煤炭、原油等传统能源,国内这些能源的供给量已经不能满足企业的需要。长三角的能源大部分都依赖进口,其原因一方面是自己的能源供给率低,另一方面是对国外能源的依赖度高,这种局面导致长三角产业集群能源供给压力加大。随着经济发展速度不断加快,土地污染和浪费现象也日渐突出,特别是中心城区,由于高强度的开发利用,耕地面积在急剧减少,以上海最为明显。2015年,上海建设用地达到了3 514平方公里,占全市陆域面积的46%,远高于很多国际大都市20%~30%的水平,按照这个速度发展下去,上海市很快就会出现无地可用的状况。江苏和浙江的状况也不容乐观:江苏省2015年因为污染、荒废的土地就占江苏土地总面积的9%;浙江虽然这几年一直在加强对土地的保护,但仍有待改善。

2. 环境约束

当产业集群发展造成的环境污染超过地区环境承载力的时候,将不可避免地出现环境污染恶化现象。目前,江苏省的大气污染和水污染问题最为突出。长期来看,产业集群企业的污染物排放量与该地区的环境损害成本具有正相关的关系,这将导致产业集群不能健康发展。

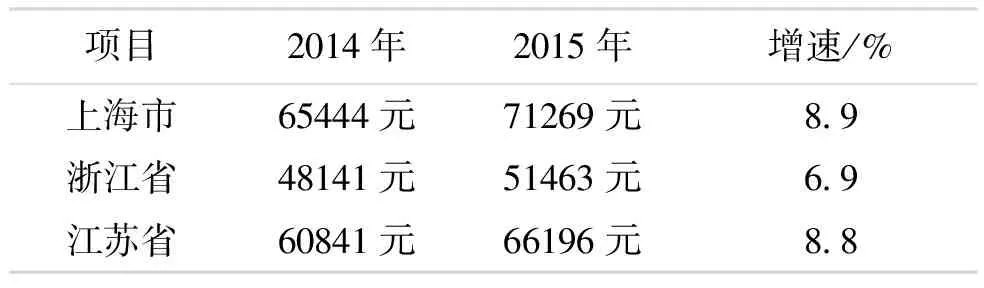

3. 劳动力成本上升

长三角产业集群一直都有很强的制造基础,冶炼、服装、电子等这些劳动密集型产业集群都需要大量的劳动力。但是,随着就业观念的转变以及国家“双创”的号召,廉价劳动力的时代一去不复返了。相关数据显示,2010年以来中国制造业平均工资超过大多数东南亚国家和南亚国家,最高已超过6倍多,其中江苏制造业企业劳动力平均成本2014年达到58 409元/年,苏南地区则达到67 663元/年[19]。2015年江苏职工的年平均工资是66 196元,比2014年的60 841元上涨8.8%;2015年浙江职工的年平均工资是51 463元,比2014年的48 141元上涨6.9%;2015年上海职工的年平均工资是71 269元,比2014年的65 444元上涨8.9%(见表3)。由此可见,劳动力成本的逐渐上升使长三角劳动密集型产业集群的生产成本也进一步加大。

表3 2014-2015年苏浙沪职工平均工资

资料来源:根据相关数据整理计算所得

4. 集群协同机制和体制不健全

随着国家长江经济带和“一带一路”战略的提出和实施,长三角区域合作和城市群协调发展面临新的课题。主要表现为:首先,长三角各省市为了谋求自己的利益,没有充分考虑到整体利益,集群协同缺乏立法保障和相关法律体系支撑,一些政策和重大战略缺乏连续性;其次,集群协调机制不健全,行政区域的区划人为阻碍了要素资源跨区域流动,影响区域一体化发展。科技部2013年启动实施的第五次国家技术预测研究表明,上海、南京、杭州在“三跑”(即领跑、并跑、跟跑)技术水平方面实力不俗,但是长三角跨省市研发合作不多,大多数研发机构仅局限于与本地的高校和研究院所合作,与外省市合作兴趣不大,从而影响了区域集群协同创新发展。

三、 破解长三角产业集群困境的路径及策略选择

针对长三角产业集群面临的困境和不同集群的现状,从当前国内外产业集群理论和实践发展趋势来看,可以从产业集群转型、产业集群升级、产业集群转型加升级、产业集群迁移和产业集群弹性化等方面寻求打破产业集群困境的出路。

产业集群转型升级是经济结构组成要素特征的变化过程,产业集群转型升级的基本路径有两个:产业集群间转型升级和产业集群内转型升级。产业集群间的转型升级主要是三大产业之间的转型,即从以第一产业为主导向以第二、三产业为主导的转变,产业集群内的转型升级主要是同一产业集群内部实现的技术和价值链的升级等。

(一) 长三角产业集群转型

1. 长三角产业集群间转型

产业集群间的转型分为两种基本路径:平稳渐进式和倾斜突进式[20]。平稳渐进式是指产业结构强调第二、三产业的重要性,逐渐实现由原来的第一产业向其他产业转型;而倾斜突进式是指根据产业发展的特点和阶段,选定有限的主导产业,然后有重点地给予相关福利,以此希望在有限的时间内促进整个产业结构提升。就长三角汽车产业集群来说,可以采用倾斜突进式的转型路径,即根据目前长三角的汽车在国内外的销量,以及自身在地理位置、技术、创新能力等方面的优势,可以有重点地选择一个主导产业,比如说制造业产业集群主打的制成品,可以在这部分着重加大投入,通过产成品的利润来带动整个产业链的利润。两种基本路径都需要现代服务业等相关产业的支撑和匹配,一方面可以通过人才和技术的供给提高制造业水平,另一方面也能有效降低交易成本。

2. 长三角产业集群内转型

产业集群内的转型实现路径主要有四个:“加法”,就是指有实力的企业投资一些新的生产领域,或者在原来公司的内部培养新的高科技企业,从而促进自己产业的转型和升级;“减法”,就是通过减少企业生产的部分相关环节,通过职能外包和转移的方式,盘活企业目前的资本、人力等资源,将有限的资源投入到核心的生产中去;“乘法”,其实质就是利用本地优势条件,通过建立产业文化去帮助企业实现转型;“除法”,就是各个产业集群将一些高成本和低收益的环节从产业链中剥离,长三角的资源型产业集群可以借鉴此种方法。目前,煤炭行业的各个环节消耗了煤炭企业大量的资源,长三角煤炭产业集群可以通过自身的减法,比如将开采和运输环节以外包方式交给其他企业来做,而自己主要负责利润高的加工环节;也可以采用加法的方式,研发清洁煤炭生产技术等。这不仅和我们国家当前提倡的资源节约型和环境友好型发展模式相适应,而且还能够促进长三角煤炭产业集群转型。

(二) 长三角产业集群升级

目前,长三角产业集群升级面临以下困境:如果仅仅依靠区域创新网络,集群创新容易陷入“锁定”状态;如果依靠全球价值链,集群升级又可能陷入被“俘获”的困境。面对两难选择,在产业集群升级过程中,企业除了要积极研发、创新、营销等,即对“微笑曲线”两端进行提升之外,还可以借鉴其他升级路径。

1. 提高技术水平

面对长三角产业集群的技术创新困境,学习是企业升级和转型成功的基础。通过学习最终实现互动式创新和区域创新的重要基础有:引进最新的技术和高级的人才,采取共同开发、产业结盟等方式来加快产业升级速度。

2. 重构企业组织框架

长三角的企业可以通过外包方式,将自己产业链中价值低的环节外放出去,之后再有针对性地成立一个新企业,然后依靠这些新企业实现产业的转型和升级。不管是从国内经验看还是从国外经验来看,“企业整合”都是一条重要途径。长三角的产业集群应该重新定位自身在产业链中的角色,做好上下游的整合,通过这样的整合,产业集群可以充分发挥自身的优势。

3. 商业模式创新

商业模式的创新是企业升级的重要支撑。目前在长三角的产业集群中,其商业模式还受传统思维的影响,僵尸企业仍然存在,因此创新商业模式成为产业升级的重要一步。在模式创新的同时,要注意建立以服务为核心的商业模式、直销和大规模定制相结合的商业模式。

4. 注重产业链和价值链的建设

企业可以通过营销开发和创新能力的提升,使长三角产业集群向产业链的上下游拓展。这就需要长三角的企业不仅要积极设立相关的研发、设计中心,还要通过与高等学府合作的方式来提高企业的研发水平,而且还要注重提升在装备、包装和物流等相关环节的能力。

5. 完善长三角产业集群网络

主要可以通过发展区内技术研发机构、培训机构、金融机构、其他中介机构,以及依靠当地政府的优惠政策等方式来完善集群网络。例如,日本和韩国的汽车工业升级离不开政府政策的支持和以技术学习为主的自主创新。在全球价值链的理论背景下,产业升级就是企业在全球价值链中从低价值环节向高价值环节攀升的过程。长三角汽车产业集群可以通过向国外学习的方式,提高自己的技术水平,尤其是汽车发动机方面的水平,从而提高自己的竞争力;在产品的替代和研发方面,清洁能源汽车、混合动力能源汽车都可以作为发展方向;在组织框架方面,可以将原材料采购、运输、仓储等环节去掉,注重汽车产业研发;在互联网快速发展的今天,可以开拓“互联网+汽车”的商业模式,通过“实体+网络销售”的方式来拓宽长三角汽车产业集群销售渠道;在核心技术研发方面,除了要向国外学习之外,长三角汽车产业在设施、资金的投入方面也要跟进,促使产业链向上游移动,以获得更大利润。

(三) 长三角产业集群间转型升级

长三角地区产业集群转型升级路径包括先转型后升级、先升级后转型和转型升级一起进行。先转型后升级是指随着产业的转移,实现企业向利润高的地方迁移[20];先升级后转型是指企业的发展重心向研发和营销环节倾斜,企业甚至完全有可能从一个行业转向另一个行业;转型升级一起进行是企业向其他环节转移,这种模式下企业的技术和商业模式都发生了变化。

就长三角服装纺织产业集群来说,可以采用转型升级共同进行的路径。目前,长三角服装纺织产业集群面临劳动力成本上升以及自身动力不足的现状,服装之间相似度比较高,产品在市场上缺乏竞争力,因此可以通过转移生产环节、改变商业模式等方式来促进自身的转型升级。长三角地区的纺织企业可以转移蚕丝等原材料的采购、加工环节,自己主打服装纺织的设计和销售;在设计环节中,可以借鉴当前的3D打印技术,运用高科技提高自己产品的创新度;在商业模式方面,也可采用“线上+线下”的销售模式,通过加盟淘宝、天猫等这样的网络销售平台,提高产品品牌的知晓度。

(四) 集群迁移

在区际集群迁移时,如果直接根据上级政府制订的产业转移目录,容易造成迁出地“产业空心化”与“飞地效应”等现象发生。集群迁移应该采用选择式、部分式、分割式的差异化迁移。这是解决问题的根本路径,即基于价值链分割进行产业集群的不完全式转移[21]。

(五) 弹性集群

弹性集群的出现为集群可持续发展提供了新的视角。硅谷由半导体转型为太阳能是弹性集群的成功案例。由于计算机芯片的基本材料和太阳能电池板都使用晶体硅,两个看似不同的行业其实材料和工艺都近似。面对环保产业的兴起,美国硅谷无论是老牌高科技公司还是风险投资创建的新公司,近年来都在不断加入太阳能产业,风险投资者已经开始将上亿资金投入硅谷太阳能产业。集群的生命周期和集群内部产业技术的生命周期既有联系又有区别。弹性集群通常具有很好的技术重叠,在发展到一定阶段后可以分散进入新的关联产业,开始新的生命周期,从而避免衰退[22]。

在产业集群脱困过程中,除了长三角企业自身努力之外,当然离不开政府政策、资金的支撑。对一些技术密度高、成长空间大、能耗少的项目,政府要给予重点扶持,从而有重点地推动长三角产业的转型和升级。为了保证长江经济带和“一带一路”战略顺利实施,长三角要完善集群区域协同创新的机制和体制,健全信息共享机制,建立异地交易机制,完善利益分享机制,促进两省一市现有科技政策的协调与对接,使两省一市现有技术标准、规范、资质认证制度逐步统一。

[ 1 ] 仇保兴.发展小企业集群要避免的陷阱——过度竞争所致的“柠檬市场”[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1999(1):25-29.

[ 2 ] 张小蒂,曾可昕.基于产业链治理的集群外部经济增进研究——以浙江绍兴纺织集群为例[J].中国工业经济,2012(10):148-149.

[ 3 ] 徐维祥,汪彩君,唐根年.中国制造业资本积累动态效率变迁及其与空间集聚关系研究[J].中国工业经济,2011(10):85-86.

[ 4 ] 周圣强,朱卫平.产业集聚一定能带来经济效率吗:规模效应与拥挤效应[J].产业经济研究,2013(3):20-21.

[ 5 ] 高煜,杨晓.国内价值链构建与区域产业互动机制研究[J].经济纵横,2012(3):41-44.

[ 6 ] 王卫星,刘赟,赵东安.长三角地区高职教育与制造业产业集群、产业升级的实证研究[J].华东经济管理,2012(8):35-36.

[ 7 ] 韩峰,柯善咨.追踪我国制造业集聚的空间来源:基于马歇尔外部性与新经济地理的综合视角[J].管理世界,2012(10):68-69.

[ 8 ] 贾明江,蔡继荣.企业集群发展阶段的探讨[J].软科学,2004(6):83-84.

[ 9 ] 王钦.技术范式、学习机制与集群创新能力——来自浙江玉环水暖阀门产业集群的证据[J].中国工业经济,2011(10):148-149.

[10] 刘恒江,陈继祥,周莉娜.产业集群动力机制研究的最新动态[J].外国经济与管理,2004(7):2-3.

[11] 余冬筠,郑莉峰.产业集聚、创新集聚与城市经济动力——来自长三角的证据[J].华东经济管理,2013(3):68-69.

[12] 王缉慈,张晔.沿海地区外向型产业集群的形成、困境摆脱与升级前景[J].改革,2008(5):56-58.

[13] 朱英明,杨斌,周晓丽,等.产业集聚困境研究: 回顾与展望[J].经济评论,2011(2):149-150.

[14] 张杰,张少军,刘志彪.多维技术溢出效应、本土企业创新动力与产业升级的路径选择——基于中国地方产业集群形态的研究[J].南开经济研究,2007(3):50-52.

[15] 李治国.八个产业集群构筑先进制造业基地[EB/OL].[2012-03-08](2017-11-02).http://finance.people.com.cn/GB/70846/17330063.html.

[16] 侯二菊,沈正平.江苏省产业集群发展特色及动力机制研究[J].国土与自然资源研究,2010(8):17-18.

[17] 浙江省电子商务促进中心浙江省跨境电子商务发展报告[EB/OL].[2016-08-01](2017-11-02).http://tech.hexun.com/2016-08-01/185264072.html.

[18] 徐泰玲.长三角产业集群模式比较及发展策略[J].东吴学术,2010(3):91-92.

[19] 张远鹏,徐清.江苏利用外资面临的问题与形势[J].群众决策资讯,2016(10):19-20.

[20] 郑健壮,徐寅杰.产业转型升级及其路径研究[J].浙江树人大学学报(人文社会科学版),2012(7):50-53.

[21] 王琳.迁移集群生态经济活动网络建模与仿真研究[D].南京:东南大学,2015.

[22] 孟祥芳.弹性集群研究评述[J].科技管理研究,2014(18):164-165.