校园欺凌系列心理课程的构建

2018-03-23单佳楠

单佳楠

〔摘要〕校园欺凌在我国已是屡见不鲜,国家虽已颁布了相关的法律法规,然而因起步较晚,绝大部分中小学仍未有相关的干预机制和课程,研究也多集中于其发生原因和干预措施。在此背景下,本研究以心理课程为基地,力图构建以预防和解决冲突为目标的校园欺凌系列心理课程。

〔关键词〕校园欺凌;心理课程;干预机制

〔中图分类号〕 G44 〔文献标识码〕B 〔文章编号〕1671-2684(2018)36-0023-03

一、引言

“欺凌”这一概念最早于1978年由挪威学者欧维斯(Olweus)提出,他将其定义为“一个或几个人反复多次地遭遇来自另外一个人或几个人的消极行为”,发生在校园中的欺凌行为则称之为“校园欺凌”[1]。校园欺凌形式多样,主要包含肢体欺凌(以暴力形式进行的欺凌)、言語欺凌(言语威胁、戏弄、辱骂等形式的欺凌)、关系欺凌(通过散播谣言、鼓励和社会排斥等形式进行的欺凌)和网络欺凌(利用互联网进行的欺凌)等。校园欺凌的受害者因遭受长期负面的身心伤害,常会出现情绪问题(抑郁、焦虑等),进而造成学习和社交障碍,严重者甚至引发刑事犯罪。

2016年,一项针对全国29个县十万余名中小学生的抽样调查发现,我国中小学校园欺凌的发生率为33.36%[2];同年,学者胡学亮[3]针对广东省12所中小学校千余名学生进行的调查显示,中小学生遭受欺凌的概率达七成以上。因此,校园欺凌越来越多地受到我国教育部门和各个中小学校的重视。2017年11月22日,教育部等十一部门印发了《加强中小学生欺凌综合治理方案》,正式将校园欺凌列入法律法规。但因我国对此的规范管理起步较晚,绝大部分学校还尚未有明确的干预和处理机制,学者对此的研究也集中于校园欺凌发生的原因、班级管理和校园应急处理等方面,并无普及性的课程研究,学生对校园欺凌的认识度还远远不够。因此,本文以心理学知识为基础,综合各个国家的校园欺凌干预方案,总结和构建了校园欺凌主题系列心理课程,旨在以心理课程为基地,初步向学生灌输校园欺凌的概念、危害等基础知识,通过课堂活动使更多学生共情于受欺凌者的无助和焦虑感,进而减少校园欺凌发生的概率。

二、课程目标

总目标:校园欺凌系列心理课程以预防为主,解决为辅,希望能够在欺凌事件发生前使学生认识其危害,从而自觉避免,最大程度地减少校园欺凌带来的生理和心理伤害,旨在通过团体活动等方式使学生了解欺凌、体验欺凌,进而自主地防制和避免欺凌。

知识与技能目标:从欺凌者、被欺凌者的人格特质等方面着手,探索欺凌发生的原因;了解校园欺凌的定义和类型;探索欺凌事件发生前后不同角色(欺凌者、被欺凌者和旁观者)的内心体验。

过程与方法目标:了解欺凌发生多源于心理压力过大;分析和演绎欺凌事件的后果;掌握情绪管理、压力应对和冲突解决等知识,并能应用于实际生活。

情感、态度与价值观目标:通过教育戏剧形式体验被欺凌时的无助和焦虑等负面情绪,进而能够共情被欺凌者的内心感受;探索校园欺凌对不同角色的负面影响(欺凌者、被欺凌者和旁观者);深入体验进而了解校园欺凌的危害和不可行,从根源上预防欺凌。

三、内容体系

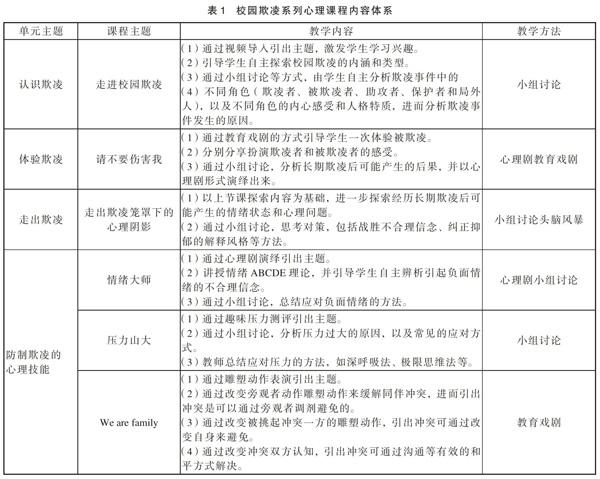

本课程包含四个主题内容,分别是认识欺凌、体验欺凌、走出欺凌和防制欺凌的基本心理技能,具体内容参见表1。

认识欺凌:本主题包含一次课程,主要内容为引导学生了解校园欺凌的内涵、类型,并由学生自主探索欺凌事件中不同角色的人格特质,进而分析欺凌发生的原因。

体验欺凌:本主题包含一次课程,主要内容为引导学生体验被欺凌时的负面情绪,实现对被欺凌者的共情;并以此情绪体验为基础,思考在长期欺凌后可能导致的后果。

走出欺凌:本主题包含一次课程,主要内容为引导学生探索帮助被欺凌者走出欺凌阴影的心理调节方法。

防制欺凌的心理技能:本主题包含三次课程,分别向学生讲授应对压力、情绪管理和冲突解决的知识。因欺凌发生的根本原因多是欺凌者心理压力过大,无法排解,以至于情绪失控,因此选择情绪管理和应对压力课程作为防止欺凌的基础。而欺凌发生初期常起源于学生之间的矛盾,若能够使学生掌握冲突调解和解决的技能,则可大大减少欺凌发生的概率。

四、课程实施

本系列课程以心理课为阵地,由心理教师主要实施,课程教学方法以心理剧演绎、教育戏剧的雕塑技术和小组讨论为主,辅以教师讲授和引导。

我以自身多年辅导经验,集合文献综阅,发现高中阶段的校园欺凌主要发生在高一年级下学期和高二年级上学期,因此,此系列课程实施时间为高一上学期,即在经过入学适应阶段后实施,此时学生彼此刚刚熟悉,因时间较短冲突发生概率较小,小团体尚未形成,是进行校园欺凌讲解和预防的最好时机。

另外,因校园欺凌多具有隐蔽性,若无严重结果产生时很难被教师知晓,再加上绝大多数学校心理课程较少,因此,建议在心理课程实施的同时配合班会课,由班主任担任主讲人,针对班级情况有的放矢地进行引导,这样能够使预防效果更好。

五、课程评价

因主题的特殊性,无论是校园欺凌事件中的任何一方,均倾向于向教师隐瞒事件实情,故此系列课程无法应用常见的评价方法,在此,我参考相关文献后,建议采用以下方法进行评价。

(一)观察法

观察法即在课程实施过程中,教师通过对学生行为表现的直接或间接观察进行评价。在实际操作时,可以相应的心理测评量表或行为鉴定表为工具,在不同教学阶段观察和评价学生的身心表现。此方法要求教师有一定的观察能力,及时发现学生细微的甚至是故意隐藏的特殊表现[4]。

(二)模拟情境测验法

模拟情境测验法即在课堂之外,通过模拟校园欺凌情境让学生做出尽量真实的反应。因心理教师职业的特殊性,此方法在实际操作时需借助班主任的配合,可以采取完全模拟或半真实的情境进行测验。完全模拟即参与学生全员知晓,以演绎的方式做出对应的反应,是课程内容的实践操作;半真实的情境即欺凌双方知晓,但其余人并不知情,以为是真实的校园欺凌事件,此时其他人的反应则是完全真实的,可更好地评价课堂学习效果。

(三)匿名调查法

匿名调查法即在课后,以匿名问卷调查的方式进行的课堂效果评价。此方法在课堂评价中较为常见,但在此课程中需注意的一点是,向学生保证绝对匿名,并全程严密监控。只有让学生感受到安全感,方可调查出真实的结果。

(四)评定法

评定法即在系列课程实施过程中持续地对学生进行观察测试的基础上,针对学生课程、学校状况进行评价的方法。此方法需综合考虑班主任、家长、同伴和学生自我等各方意见,制定评定指标,以此为依据对课程内容和实施进度进行调整[4]。

六、结语

以心理课程中的系列课作为切入点仅是治理校园欺凌的起始点,真正的防制还需学校明确的规章制度、合理的干预体系以及社会各界的广泛关注和大力支持。校园欺凌无论发生在哪一个年龄阶段的学生身上,对其心灵和身体的伤害都是难以估量的,其持续时间更是超越学段和年龄。因此,希望此文能够引起心理健康教育同仁和社会各界对此主题的关注,完善预防和干预机制,使校园欺凌无处遁形,真正消失。

参考文献

[1]李锋,史东芳,挪威反校园欺凌“零容忍方案”研究述评[J].教育导刊,2015(2):91-95.

[2]覃丽君.发挥多元主体参与的力量:芬兰中小学反校园欺凌计划的实施及启示[J].外国中小学教育,2017(9):48-53.

[3]胡学亮.中小学校园欺凌高发原因与对策分析[J].中国教育学刊,2018(1):31-37.

[4]侯佳敏,高振宇.校园欺凌干预课程的构建路径探析[J].教学与管理,2018(12):40-42.

(作者单位:北京师范大学(珠海)附属高级中学,珠海,519000)

编辑/于 洪 终校/肖亦华