生命进化史上的奇葩—埃迪卡拉生物群

2018-03-21冯伟民叶法丞

文 /冯伟民 陈 哲 叶法丞 谭 超 叶 辉

由于长期以来一直没有化石发现,或者确切地说是没有宏体可见的化石发现,因此前寒武纪曾被称为隐生宙。直到20世纪50年代,随着埃迪卡拉生物群的发现,这种观点才被改变。但埃迪卡拉生物与现生生物截然不同,它们有些似乎像水母,但不会游泳漂流;它们像动物,却似乎更像植物。这些奇形怪状的生物到底是什么?是不是动物?是否就是我们的祖先?科学家一直在探索,试图解开这些谜团。

埃迪卡拉生物群因最初发现于南澳大利亚埃迪卡拉山前寒武纪晚期的庞德砂岩而得名,是已知最古老的、具有复杂形体结构的生物组合之一,主要生活在5.75亿至5.41亿年前的海洋中,是宏体生物演化过程中最为独特的化石生物群。它们为软体,化石以印痕或铸模方式保存于碎屑岩中。

埃迪卡拉生物化石形态独特,以盘状、叶状、管状等为特征,其大小不一,从几厘米到超过1米。关于埃迪卡拉生物的分类归属一直争议很大,多数学者认为它们可能是后生动物的早期代表,是后生动物出现后的第一次适应性辐射,其拥有的与现代大多数动物截然不同的形体结构,是为适应元古宙末期的低氧环境。目前的证据证明,埃迪卡拉生物群的组成十分复杂,不仅包括辐射对称动物的基干和冠部类群、两侧对称动物的基部类群,还包括了动物进化中的“失败的实验品”,更包括了其他真核生物的可能代表。埃迪卡拉生物群灭绝后,迎来了后生动物在寒武纪初的大爆发。

埃迪卡拉生物群的发现

有关埃迪卡拉化石的最早报道可以追溯到1872年,加拿大古生物学家以利加拿·比林斯在加拿大纽芬兰省东南部的阿瓦隆半岛发现了一种圆盘状印痕,定名为Aspidellaterranovica。但当时,甚至以后很长时间大家都认为这些结构是非生物的沉积构造,而不是化石。1908年,地质调查者在纳米比亚发现了类似的化石组合,直到1929年至1933年才由德国古生物学家顾里其进行了描述。1946年至1949年,澳大利亚地质学家斯普里格在埃迪卡拉山发现了更多的化石,并将这一发现发表在当地皇家学会的会刊上。不幸的是,由于前寒武纪没有化石这种观点根深蒂固,这些发现并没有被重视。

1958年,特雷弗·福德报道了中学生罗杰·梅森在英格兰查恩伍德森林中发现的叶状印痕化石,并将其命名为梅森强尼虫。该发现迅速引起了澳大利亚著名科学家马丁·格莱斯纳教授的关注,并在《自然》上发表了一篇短评,将强尼虫与埃迪卡拉山中发现的叶状体进行了比较,将其解释为海笔类的化石。他和同事玛丽·韦德认为,埃迪卡拉山和包括查恩伍德森林在内的其他许多地方发现的丰富盘状印痕,是新元古代末期广泛存在的一个生物群,于是取名为“埃迪卡拉生物群(Ediacarafauna)”。

至此,科学界第一次认识到寒武纪以前的海洋生命形态。恰当一点说,“Ediacara”一词来自澳大利亚的土著语言,意为“泉水孔”。这里的“泉”可能是复杂动物的起源之处。

自埃迪卡拉生物群被发现后,迅速引起了科学界的广泛关注。除了南极大陆以外,所有大陆均有发现,英格兰、爱尔兰、挪威、纳米比亚、墨西哥、俄罗斯、加拿大、美国和中国等超过30多个国家都发现了这类化石。其中,有四个地方是埃迪卡拉生物群的“聚集区”,分别是澳大利亚、纳米比亚、加拿大和俄罗斯。有趣的是,世界各地发现的埃迪卡拉生物群大多以印痕或铸模形式保存在碎屑岩中,而中国近年来在三峡地区发现的埃迪卡拉化石产自海相碳酸盐岩中,表明埃迪卡拉生物群的生存空间拓展到了整个海洋。

埃迪卡拉生物群的主要类型

查恩盘虫

叶片状的查恩盘虫生存于5.7亿至5.5亿年前,是埃迪卡拉生物群的标志性类型之一,分布广泛,在加拿大的纽芬兰以及英格兰和澳大利亚都有发现。查恩盘虫绝对是当时巨无霸级的生物,高可达1米以上,其“叶柄”两侧有许多对生或互生的“羽叶”,“叶柄”始端有个球形固着器。查恩盘虫的形态特征与现生腔肠动物中的海笔类非常相似,但其真实身份至今仍然是个谜。

自发现以来,埃迪卡拉生物群已被描述的化石超过250个种,化石形态类型以rangeomorpha、圆盘状、叶状体为主,也有少量的两侧对称等其他类型。下面我们将对埃迪卡拉生物群的主要化石类型进行一一介绍。

兰吉海鳃

兰吉海鳃是最早描述的典型的埃迪卡拉化石,具有一个粗的中轴,向顶部逐渐变细,呈锥状,具有6个辐射状的叶片体,叶片上生长着分支;分支具有次一级分支,现有标本可以观察到三级分支,这些分支具有自相似特点。该生物可能直立于沉积物表面生活,在纳米比亚、澳大利亚、俄罗斯均有发现。

狄更逊水母

狄更逊水母是埃迪卡拉生物群中的明星类型,曾被认为是多毛类、刺胞动物、扁行动物或环节动物,甚至被归入非后生动物中的文德生物类或地衣类、真菌类。狄更逊水母产自南澳大利亚、俄罗斯,主要产于砂岩中。狄更逊水母的身体为椭圆形或长椭圆形,呈薄饼状,长度可达1.4米,厚度只有几毫米,两侧对称,明显分节,可能通过表皮摄取营养。最近有研究认为,狄更逊水母具有两辐射对称的特性,且内部具有可与现生的栉水母的胃水管系统类比的构造,因此被认为与栉水母亲缘关系密切。

盾盘虫

盾盘虫是最早被发现的埃迪卡拉化石。该化石最早发现于圣约翰市普莱斯考特和达科沃斯街的黑色砂岩和页岩。尽管最初盾盘虫被很多研究者视为非生物结构,但近几年的研究表明了其生物属性,认为它们可能是叶状体生物固着的圆盘。圆盾盘虫的表面具有同心环和(或)向中心会聚的射线,其直径为1毫米至180毫米,多数为4毫米至10毫米。

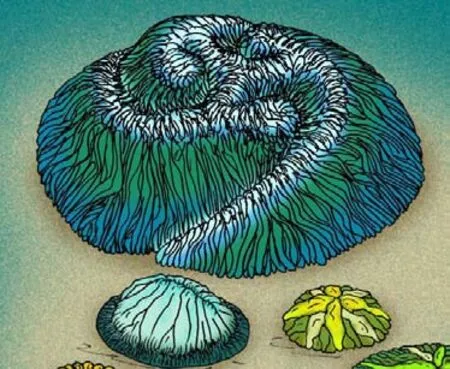

环轮水母

圆盘形的环轮水母是埃迪卡拉生物群中最常见、分布最广的一类生物,被认为属于水母。其大小差距很大,小的近几毫米,大的可达1米左右。先前人们认为环轮水母可能是浮游的水母,现在认为它们可能是底栖的水螅,有点像海葵。它们通过一分为二或出芽生殖。世界很多地方的前寒武纪地层中都发现了相似度不一的这类化石。中国辽宁南部的晚前寒武纪地层中也产环轮水母和其他水母状化石,但其真实性尚存在疑问。

莫森水母

莫森水母个体较大,直径可达10厘米,身体圆形,为简单辐射对称,从中心环有多条向外辐射的肋叶。这些肋叶形成很多“代”,新的一代都比上一代小。化石为铸模形式,位于沉积层的下表面,每一代的肋叶被一代更大的肋叶覆盖。莫森水母最早被报道是1966年,最初被认为是水母。1989年,德国古生物学家赛拉赫将其看作两侧对称的后生动物的复杂穴道,而非实体化石,后来进一步认为其为假化石,仅是一种松软沉积物变形产生的结构。但持不同意见者坚持认为莫森水母一定是化石。争论仍在继续。

冬衣虫

冬衣虫的分布非常广泛,在加拿大、俄罗斯、挪威、中国和东欧一些国家都有发现。圆盘状,在圆盘外缘具有放射形“触手状”结构,外形与现生的海葵很类似,早期学者也将其归入腔肠动物。但在加拿大发现的化石与叶状体相连,现在学者将其解释为某些埃迪卡拉生物的固着器。

斯普里格虫

斯普里格虫是埃迪卡拉生物群的代表性化石之一,生活在大约5.5亿年前。这是一种身体分节的生物,有些像现代的多毛类环节动物,长3厘米至5厘米。其前端几个节融合在一起形成头,上面还可能有眼睛和触角。身体两侧对称,底部覆盖着两排相互咬合的坚硬板片,而顶部覆盖着一排。它们可能会捕食,但没有发现口和消化器官,也没有发现爬行的痕迹。目前一般认为其与节肢动物具有亲缘关系,可能是三叶虫的祖先类群。

蕨叶虫

蕨叶虫是埃迪卡拉生物群的代表性化石之一,分布广泛,在南澳大利亚、纳米比亚和俄罗斯白海地区都有发现。其身体包含三个裂片,由于被压平,通常只能看见其中的两个。每一个裂片都包含大量的平行肋,向三个裂片会集的主轴延伸。它们可能是通过从底部增加新的构造单元进行生长。早期学者认为蕨叶虫是直立生长,后经过研究,认为它们是平躺于沉积物中,其中两个裂片半埋于沉积物中,另一个直立于沉积物之上,类似于帆船。

三臂盘虫

三臂盘虫是埃迪卡拉生物群中著名的三辐射对称的成员,最早描述于1959年。三臂盘虫分布很广,除南澳大利亚之外,在俄罗斯白海地区和乌克兰的波多利亚均有发现。三臂盘虫的身体为圆盘状,呈三辐射对称,平均直径约5厘米。三臂盘虫从中央向边缘延伸三条弯曲的臂,这些臂可能是中空的。三臂盘虫的分类位置可能与海星、海胆之类的棘皮动物有关,也可能是一种灭绝门类的代表。它们与其他埃迪卡拉纪和寒武纪早期的三辐射对称生物构成了已经灭绝的门级分类单元——三叶动物门。

克劳德管

克劳德管是埃迪卡拉纪一类重要的标志化石,分布范围广泛,时间为距今5.5亿至5.43亿年前。克劳德管是目前确认的最早的骨骼后生动物化石,在前寒武纪一寒武纪界线附近灭绝。它的管体常呈不同程度的弯曲,由一系列漏斗状单元偏心状套合形成。克劳德管管体大小差别很大,直径多在250微米至450微米, 但最大可达6毫米,目前保存最长可达150毫米。有观点认为,克劳德管与现生的龙介类可能具有亲缘关系。

金伯拉虫

金伯拉虫是两侧对称的单特异性埃迪卡拉生物化石,生活在距今5.5亿多年前,外形像蛞蝓。最早发现于澳大利亚埃迪卡拉山,与其他生物的进化关系现在仍有很大争议。最早古生物学家认为它们是一种水母,后来又认为它们更可能是一种软体动物。但无论怎样,大家都认为它是一种动物类化石,对寒武纪大爆发以前的生物进化和多样性发展研究提供了重要的线索。

埃迪卡拉生物群出现于地球历史非常特殊的时期,即地球雪球事件之后和寒武纪生命大爆发之前这一阶段。在其之前近30亿年的历史中,地球一直处于藻类时代,尽管这一过程中生命在不断自我完善,从原核生命到真核生命,并出现了多细胞生命的趋势,但生命仍显得非常原始。埃迪卡拉生物群宣告了这一局面的结束,代表着以具有复杂形体结构的生物为主要代表的新时代的来临。埃迪卡拉生物群是后生动物出现后的第一次适应性辐射,是地球低氧环境下后生动物大规模占领浅海的首次演化尝试,代表了生命历经漫长演化后在形态功能上的喷发式创新。埃迪卡拉生物采取了与现代大多数动物截然不同的形体结构、变化方式,通过不增加内部结构的复杂性,只改变躯体的基本形态来适应低氧环境。埃迪卡拉生物群最终灭绝了,被拥有硬壳和复杂内部器官的后生动物取代。但其特殊的外貌形态和保存方式,留下了许多至今难以解答的疑问。

埃迪卡拉生物的未解之谜

奇异的形态

从发现伊始,埃迪卡拉生物就因为其古老的时代和奇特的形态困扰着古生物学家。埃迪卡拉生物是没有矿化的外壳和骨骼的软体生物,却在通常不易保存化石的石英砂岩中被发现,并呈现三维立体形态,这在此后5亿多年的地球历史上是绝无仅有的。埃迪卡拉化石个体大、形态多样,但没有现代动物具有的嘴、骨骼,更缺乏动物通常具有的进行运动、取食和消化等功能的器官。埃迪卡拉生物不同于今天的主流生命形式,它们具有奇特的生命形态,大多呈扁平状,一般只有几厘米大小,最大的体长达l米,有的像是海笔、水母或蠕虫,有的却和我们熟悉的生物类型截然不同。科学家猜想,当时的生物大多靠身体表面和海水接触来渗透吸收营养。为了获取更多的营养,它们的身体不断膨胀,于是出现了巨大体型,形成管状、扇状等各种奇特的形状。

生存环境

在世界各地发现的埃迪卡拉生物群大都是在碎屑岩地层中。后生动物的软体印模能在庞德砂岩里保存下来,是由于该砂岩沉积时波浪及水流强度暂时减弱,动物软体与细泥沙合在一起,软体正在腐烂时或腐烂之后被盖上另一层细沙,原有软体的印模即被保留。如软体较长期不腐烂,则盖上去的细沙的下表面还可具有明显印痕。

根据对埃迪卡拉生物化石的保存方式和组合情况的研究表明,这些奇特生物生活于海洋环境。从沉积物来看,它们主要生活在浅海六七米的深度,并距海岸很近。在这样的环境下,蠕虫状动物可在海底钻洞或觅食,海羽笔类可以扎根沙里。大多数水母是从开阔海洋漂浮而来的,一些狄更逊蠕虫在它们被掩埋的地方显示了收缩与扩张。还有一个种有许多生长阶段的、大小不同的个体,这说明它们生活的地方与埋藏的地方很近。

近年来,在中国三峡地区的灰岩地层中也发现了典型的埃迪卡拉生物群,表明这一生物群分布于世界整个海洋中。

与现今生物有关联吗?

对于埃迪卡拉生物的属性,哈佛大学的安德鲁·诺尔教授比作古生物学中的罗夏墨迹测试,因为不同的科学家对同一个化石的解读可能完全不同。例如狄更逊水母,有的说是水母的近亲,有的说是海底蠕虫,有的说是地衣,有的甚至说它属于一类已经完全灭绝的生物。

有的科学家认为埃迪卡拉动物属于真菌,也有其他观点认为它们是地衣、原核生物或原始多细胞动物,甚至有人说它们属于一个与现今生物界没有任何亲缘关系的独立生物界。有科学家曾经这样解释埃迪卡拉化石:它们代表着地球上动物大量出现之前的一次失败了的演化实验。

灭绝原因

距今5.5亿多年前的埃迪卡拉时代,被称为“埃迪卡拉花园”,因为埃迪卡拉生物没有相互捕杀的天敌。但它们依然面临着非常严峻的生存问题:海水中含氧量稀少,食物日渐减少,没有摄食和呼吸器官。

生物进行摄食和呼吸通常有两种途径:一种是向外尽量扩展自己的体表面积,让呼吸和摄食都通过更大的表面皮肤来进行。这种方法比较简单,现在的绦虫等寄生虫采用的就是这种方法。另一种则比较复杂,要通过上百万年甚至千万年的进化,发展出功能齐全且专一高效的内部器官,通过内脏的分支和褶曲来增加器官的表面积,达到增强呼吸和摄食的需要。埃迪卡拉生物选择了前一途径,它们把身体扁平化发展。但是,增大的躯体又需要更多的营养,而摄取更多营养又必须进一步让躯体伸展变大……在此循环中,它们把自己越摊越大。

对于埃迪卡拉生物群的灭绝,目前有三种假说:一是埃迪卡拉纪末期地球氧含量增加,迫使原先适应低氧环境的生物退出了历史舞台;二是埃迪卡拉纪—寒武纪界线附近广泛出现的捕食者消灭了埃迪卡拉生物群;三是这只是一个假象,不过是埃迪卡拉纪之后沉积条件发生了变化,使得埃迪卡拉生物群无法保存下来而已。

中国埃迪卡拉生物群的发现

自埃迪卡拉生物群被报道以来,中国的古生物学家也在努力寻找,虽然也发现了几类埃迪卡拉生物群分子,但这些都不是该生物群中的常见类型。如1978年在野外考察三峡地区剖面时,曾发现了一块化石,虽然具有埃迪卡拉生物的形体结构特征,却很难归入已知的属种。2006年,在贵州东郊部大约5.6亿年前的黑色页岩中,古生物学家发现了一种具有8个螺旋状辐射排列管臂构造的盘状化石,被认为与埃迪卡拉山石英砂岩中发现的同属一种生物,被命名为“八臂仙母虫”。在中国扬子地台是否存在典型的埃迪卡拉生物群分子,一直是中国早期生命研究者困惑的问题,对埃迪卡拉生物化石的探索,中国的古生物学家一直未有停歇。

湖北宜昌雾河地区广泛分布着埃迪卡拉纪灯影组地层,而这段地层正好是埃迪卡拉生物群层位,中国很多老一辈古生物学家都曾试图在这里寻找埃迪卡拉化石,但始终一无所获。中国科学院南京地质古生物研究所前寒武纪课题组在这里进行了长期的工作,在野外进行地质勘查时,他们注意到这一带的农户家屋顶覆盖着埃迪卡拉纪的薄石板。这些石板引起了他们的注意。这些薄石板大多保存完好,因此他们就想上屋顶看看有没有线索。在征得房主们的同意后,便上房“揭瓦”,没想到真的就有了大发现。他们在一个农户家的屋顶上,发现了大量的遗迹化石,这些化石上的纹路有些像树枝,有些像蚯蚓。这些化石的发现说明该段地层中有大量的动物活动信息。2002年,他们在一处碎石堆中发现了一小块化石残片,保存着典型埃迪卡拉生物的3条肋状分支,坚定了他们在雾河地区寻找埃迪卡拉化石的信心。

第一块典型的埃迪卡拉生物化石的发现,非常幸运。2011年,该课题组的部分成员又一次来到雾河一带搜索化石,当走进一处农家小院时,发现该户房顶刚换了新瓦,一堆从屋顶换下来的石板静静地躺在那里。大家都兴奋起来,开始了新的翻查。很快,一个成员兴奋地举起一块石板晃动着,那一刻,他们知道这些年的努力终于有了回报。

在之后的几年中,该课题组在该地区陆陆续续发现了400多块典型的埃迪卡拉生物群化石,已发现的有10多个类别,其中就包括典型的埃迪卡拉化石,还有一些是在世界其他地方从未发现过的新物种,比如“雾河管”。雾河管是一种管状化石,中间是空的,由一个个圆环垒叠组成。

中国三峡埃迪卡拉生物群的发现不仅拓展了埃迪卡拉生物群的地理分布和地层分布,也使埃迪卡拉生物群的生存空间拓展到了整个海洋;同时也表明它们是典型的海生宏体生物,从而否定了一些学者提出的埃迪卡拉生物群“陆生生物假说”。新发现还为探索埃迪卡拉生物群的一系列重要问题,比如取食方式、生存空间和底质竞争等,打开了一扇新窗口。