贵州南部侗族传统农业生态模式研究

——以茅贡乡流芳村为研究对象

2018-03-14西南民族大学四川成都610041

何 星(西南民族大学,四川 成都 610041)

1 研究区域概况

茅贡乡流芳村坐落在贵州省黎平县西部,距县城35km,302、308省道黎榕公路穿境而过。处于长江水系和珠江水系分水岭地带,全乡境内以低中山为主,最高海拔1122m,最低海拔510m,属于亚热带季风气候,年平均气温15℃,年降雨量1308mm。全村共173户,有水田面积49.2hm2,旱地13.33hm2,以种植香禾糯稻、籼稻为主,至今流芳村依然保留着稻田养鱼养鸭的传统农耕方式。2005年,流芳村与香港基金、贵州大学、黎平县农业局、县民宗局合作,联合成立了“茅贡乡有机生态农业基地”,全村都加入了生态农业协会。

2 侗族传统稻作生态农业

2.1 稻田传统农业生产过程

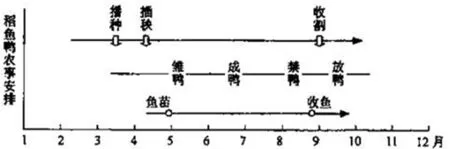

流芳村作为一个侗族村寨,其稻田农业历史悠久。其生产模式不仅体现了生产方式的复杂多样性,还反映出了其在特殊自然环境下长久以来互相融合、总结经验得出的生产智慧。全村的农业种植以糯稻为主,也种植籼稻、黑米、杂交稻等20多个品种,原来是糯稻作为种植的传统品种,随着人口的增多,也改种产量高的籼稻。随着种植技术的提高以及农业专家的指导,全村从2005年的30户逐步发展为全村173户都加入生态农业协会。长期以来,其传统农业生产有自己的一套方式。下图为侗族传统农事安排日期(见图1)。

图1 传统农事安排日期图

每年的2~3月是备耕时期。人们开始为种植水稻的准备工作而忙碌并开始进行育秧。先将种子撒于秧田中,待秧苗长到17cm左右就开始将秧苗栽种到秧田中。4~5月是稻田育肥阶段。4月初,妇女在山上采集绿肥种子,并将绿肥种采集集中培育,作为稻田育肥的养料;之后农户将牛粪、猪粪以及家禽和人的粪便以及枯叶青草用箩筐装且用人力挑的方式运入稻田中,任其在土壤里腐烂,稻田得到充足的养料,再将土壤翻耕,平整以准备插秧;6月初,村民开始起秧,将秧田里长到20~30cm的秧苗打捆装筐,用扁担挑到稻田里,插秧要在小满时节左右,秧苗按照一定的行距和株距移栽,按照每个水田的具体水量情况进行放水和灌水;7~8月是除草、追肥和杀虫时节,由于流芳村的水稻种植不使用农药,因此就需要大量的人力从事除草工作,而村寨四周都有水渠流通,大多数稻田梯级开发,因此可以利用地势层次采取自流方式,由高处引流入田,这样就使每块田保持一定的活水灌溉,当遇到坡度较大的地方,用毛竹做成简易的竹笕(将当地盛产的毛竹对半剖开,去掉中间的竹节,一根根连起来成为引水管道)连接相近的田坎引水入田;9~10月为收稻季节,全村的农户一起劳作,及时用摘禾刀割稻穗,并将稻穗打捆集中到村寨的房屋架或者室外的晾禾架上,待稻谷晒到大约1个月就将其移至禾仓里储存起来。

糯稻作为村民喜爱的食物,有其个人喜好的原因,也是侗族人民在长期自然生活中长期适应的结果。村民制作的糯米饭,油脂丰富,耐饿,成为侗族居民喜爱的食物,而且当村民上山下田劳作时也可以将糯米饭用荷叶包裹随时带在身上,虽然这些年引进了产量高的籼稻,但村民还是依然将糯稻作为主要粮食生产作物。另外糯稻虽然产量不高,但是经济效益较杂交水稻高,而且糯稻耐阴、耐冷,可以在贵州高原这样的地形地势中种植,也能够抵御病虫害和抗霉变的作用。

2.2 稻-鱼-鸭的传统农业生态模式

2011年,黔东南州侗族稻鱼鸭生态系统入选全球重要农业文化遗产(GIAHS)保护试点地,并于2013年入选第一批中国重要农业文化遗产名录。稻-鱼-鸭的传统农业生态系统是侗族居民在贵州这样一个耕地少、山区面积大的自然条件下,在与大自然长期适应的过程中摸索总结创造的一种独特的生产方式和土地利用方式。这种方式有效地节约了土地资源,实现了天然的立体农业生产,有效地缓解了人地矛盾;同时这种生态系统也有保护动植物多样性、控制病虫害、调节局部小气候、保持水土和涵养水源的生态功能。

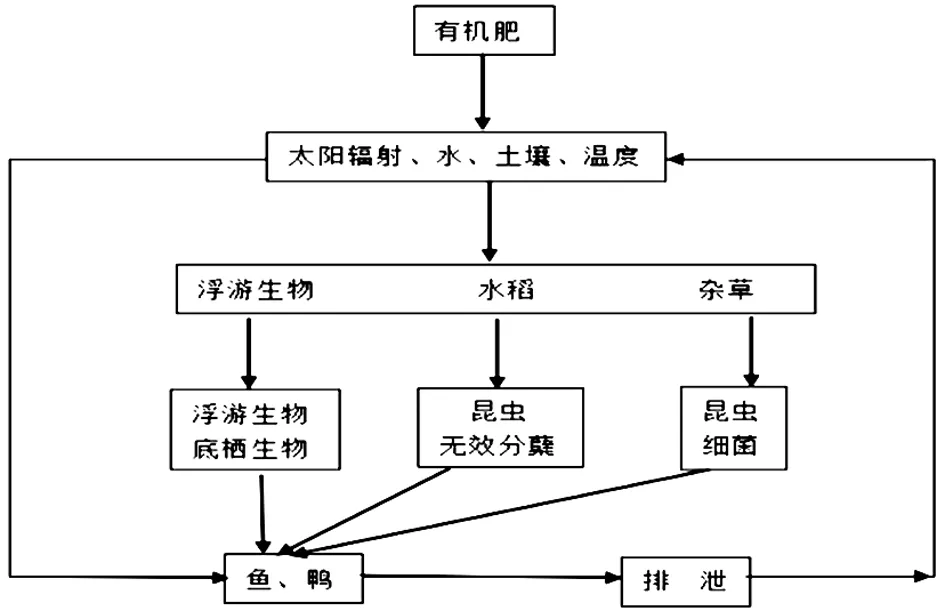

2.3 立体的养殖循环系统

糯稻比一般的水稻茎秆高,深水浸泡不至于使根部腐烂,田里水量过多也不会影响糯稻正常生长,鸭子也不会损坏稻穗,给鱼和鸭子提供更大的空间。流芳村普遍放养鲤鱼,培育鱼苗成寸片时在插秧之后放养50~100尾/667m2鱼苗量在稻田中饲养。待鱼苗长大,其活动能力增强,这时的秧叶也长大,可以为田鱼遮阴。此时田间的生物、杂草、虫害增多,也可以作为鱼的饲料;7月初,将之前育好的20~25d,体重150g左右的雏鸭按20只/667m2放入稻田中养殖,这样的鱼鸭比例数量结构刚好达到稻田的承载量,最大限度地利用空间资源,为鱼和鸭的成长提供合适的生存空间且不会为了食物互相竞争,达到最优的效果;另外,鱼鸭的田间活动对水稻有除草、松土、保肥、促进肥料分解、利于水稻分蘖以及防治病虫的作用。在水稻成熟前、一般鸭体重达2kg以上即可回收上市或者食用;而收鱼时节是在稻谷成熟前后进行田间放水捉鱼,收获的鱼一部分上市、一部分作为烧鱼和腌鱼的日常生活食用品;糯稻收割季节,农户将捆好的稻谷通过晾晒才可以入仓以及脱粒加工。这种农业生产方式对环境起到一定的净化和保护作用,不仅从根本上解决农业环境污染问题,还能确保食品的安全。利用稻田的生态环境发展稻、鱼、鸭生产,是利用水稻与鱼、鸭之间的共生关系建立的一种立体养殖循环系统(见图2)。

图2 稻鱼鸭立体养殖循环系统

在稻田里放养鱼和鸭,在一个局部的小区域系统内,充分利用大自然所提供的空气、光照、温度和水等天然资源,增加稻田生态系统的能量利用效率。稻鱼鸭共作的生态循环在局部空间内,稻田里的杂草为鱼、鸭提供食物来源;鱼鸭食用田里的浮游生物和杂草并在活动过程中不断搅动田水和土壤,促进水稻对能量和养分的转化、吸收、而鱼、鸭的排泄物又反过来作为水稻生长的养分。这样的立体循环农业生产方式,可以减少化肥和农药的使用,从源头解决了为扩大产量使用化学肥料所带来的污染问题,提高了稻谷、鱼、鸭的品质,进一步培肥地力,并改善了稻田的生态环境。

3 稻田传统农业生态知识和理念

《晃州厅志》关于侗族的农耕有记载:“近郭之田粪之,远乡不可得粪,则雍草以肥之,步农人步袂于田中”。其中反映的是传统的土壤肥力保持知识。由于侗族普遍居住于吊脚楼房屋,底层喂有牛羊鸡鸭猪等家禽,在4月份水田育肥时,就将家禽的粪便拌上枯草一起倒入田中经其自然发酵,由于居住环境处于山区,大部分田地比较偏远甚至在半山腰或山岭中路途遥远,人们就在田坎边修建简易的牛棚或者厕所(这种牛棚为木板结构,人字形屋顶,杉树皮作为屋顶,将牛羊关在棚中,放些青草供牛羊食用,而牛羊将废草和粪便踩踏然后堆积作为肥料),这样一方面可以方便放牛羊,另一方面可以就地制作和使用农家肥,节约了人力。而且在每年4月初是秧青时节,将一些树叶和茅草放入田中或者门前水塘中,待其逐渐腐烂后再进行耙田(部分地区不使用这种方法)。这时节另有妇女上山采集绿肥种子,将绿肥种采集培育再作为田间肥料,是为了解决肥料不足的情况;同时田里的浮萍和杂草也起到肥田的作用;除了在田里放养鱼鸭外,还有独特而有效的传统办法:将山野里一种野藤在缸里面泡上一段时间后,用竹叶沾洒或喷雾器喷洒这种浸泡野藤的药水来驱虫,或者直接用家里的柴火灰撒到田里驱虫。

在流芳村的稻田布局中,田与田之间是一种梯级的结构,每块田都有水沟流经,最后汇入寨前的小河中。这样从山中流下的水流从上一级水田流向下一季水田,有时田与田之间间隔比较大,就用木板或者毛竹做成水槽来引水。这样使各块田保持水的流动,而其中的害虫病虫也不至于富集对水稻造成影响。为了加强田间的管理,农户都要割田坎和烧田埂,是在插秧之前将田埂上的杂草除去或者焚烧,这样既平整清洁土地方便做农活,通风透照,不仅可以防止害虫老鼠的隐蔽,还能将焚烧的草灰经水流或者雨水进入水田,起到肥田的作用。

在侗族农业生产中,这种立体养殖模式利用生物间相互制约和互利共生原理,稻、鱼、鸭之间形成一个动态的食物链:鱼、鸭在稻田里觅食,通过反复的踩踏杂草,作为土壤培肥的肥料来源,将其中出现的害虫作为自己的食物,也对杂草的生长起到控制作用;其次,鱼和鸭的排泄物在田里自然发酵,对土壤肥力的保持和减轻田土板结具有很好的作用。这样的方式既减少了人工除草的人力财力,而且没有使用化学农药,使稻谷、鱼、鸭的质量上得到保障。这反映了侗族人民尊重自然,顺应自然,总结自然规律,保护和利用生态多样性的一种朴素生态理念。

4 传统稻田生态农业的生态学意义

生态文化是指人类在生产生活中,在与自然、社会环境的交往中所形成的的思维方式和价值观念等,以追求保护生态环境、生态平衡为目的的一切活动。生态文明是一种社会、自然、高度和谐的文明,是人与自然和谐统一、社会公平公正的新型社会。构建生态文明离不开民族传统生态智慧。随着全球化、工业化和城镇化进程的不断推进,人类与自然的和谐相处,是整个社会可持续发展的必要条件。人类应对自然给以足够的尊重和敬畏,对自然界提供给我们的资源不能一味索取,而要给予自然界以积极的回馈,才能实现永续利用和永续发展。我们看到侗族传统农业生产方式是当地人民对其生存空间进行了如地质、气候、地貌、土壤、动植物等自然要素的认知和总结。在这一过程中,民族传统知识、技术、文化理念体系不仅被创造出来,也在这一稳定的农耕生态系统中保留下来,其与自然的和谐相处是侗族人祖祖辈辈生存和繁衍的基础。

4.1 适应自然,适度开发

随着工业文明的发展,人类急功近利的经济建设导致出现人口、资源、环境问题,人们为了满足自己的需要,盲目开荒毁林,广泛使用农药化肥,造成了诸多食品、疾病等生态问题,而生态文明就是要人类正确处理人与自然的矛盾,实现人与自然关系的协调。我国是一个农业大国,侗族作为一个历史悠久的稻作民族,在几千年的耕作过程中与自然生态环境适应、融合并总结出了一套与自然和谐共处的理念,其稻田农业生产正是一种促进自然资源良性循环和永续利用的循环生态模式,并具有维护生态平衡和物种多样性的意义。自然界向人类提供生产生活所需的生产资料,而人类不应该过度地索取,人类作为大自然的一部分,应与自然界的其他生物物种和谐共处。

4.2 人与自然的互利共生

为了自身的过度需求,人类不断地从自然界索取资源,导致资源枯竭而逐渐稀缺和消失,结果造成人类自身生存环境的恶化。当前我国在社会发展中要走可持续的发展和生态文明道路,促进社会、经济、自然的和谐发展。侗族作为一个古老的民族,其生产生活方式中顺应自然、尊重自然的生态理念和思想价值一直影响着人们的行为。

在侗族稻田农业生产中,水稻的育秧、发芽、生长以及农事安排都是按照季节节律进行,“不违农时、因时制宜、因地制宜”的自然规律是侗家人一直遵守的规则,在农业种植的过程中,开田、下种、插秧、放鸭入田、耙田、犁田、放鱼进田、割稻子、开仓、进仓等凡村民认为重要的事都要选日子,这是一种对于天地、自然的敬畏,同时也是人与自然生生不息的生活哲学。其在日常的农业生产实践中,总结经验,摸索出一套生态农业模式和生态技术,不仅充分利用了自然的规律,还达到了自然的生态环境保护,取得了人类发展和自然的双赢。这种稻鱼鸭的共作模式,作为一种优质、高效产业结构,能够保护和改善生态环境,维持生态平衡,提高农产品的安全性。而这种人与自然的互利共生,才是可持续发展的基础。

5 对传统生态农业的思考

我国是一个农业大国,由于农村人口不断涌入城市以及社会经济环境的变化,耕地面积日益遭到侵蚀而不断减少,农业从业人口减少和农业经济效益低下等现实问题突出,传统农业生产面临着巨大的挑战。因而,在传统农业基础上建立高产、高效的生态农业模式,是现代农业发展的道路和方向。

我们要学习利用各民族传统生态文化知识和理念,要秉持传统生态文化的精髓,必须在发展经济的过程中让传统文化在交流和借鉴中获取有益的营养。稻作农业是侗族人在与环境的互动中对生存空间的理解、创造和总结,是在特定的自然历史条件下的总结,是经过时间考验的,而我们往往忽略了这些传统生态知识和技术。我们要不断挖掘其合理的科学性,采用适宜的科学技术培育优良品种,加快交通、信息和物种的交流并大力推广,提高基本农产品的安全性,提高农业生态系统的稳定性和持续性,才能满足我们子孙后代健康发展的需求,才能促进农业在国民经济中基础地位的稳固。