这个“角儿” 真的是“我”

—— 观王少军艺术展

2018-03-02肖凌霄

文/肖凌霄

◎展览现场

很快乐,很忧郁;能飞翔,也能入梦,能成为所有人的影子。这是中央美术学院教授、著名艺术家王少军作品中近年来反复出现的一个标志性形象:“角儿”。2018年1月27日下午,王少军先生带着他的“角儿”在贵州美术馆举办“真的是我——王少军艺术展”,来自京黔两地的艺术家共同参加了开幕式。

“角儿”谦谦,温润如玉

王少军个展 “真的是我”包括雕塑、水彩、速写等作品,其中标志性人物形象“角儿”贯穿了整个展览。“角儿”身着青衫,时而儒雅翩翩、赏玩趣味,时而托腮锁眉、陷入沉思,时而又敏捷有力、充满能量……“角儿”兼具东西方文化的特点,既有西方形体塑造的造型基础,又有东方泥塑的流畅线条。

作为中央美术学院雕塑系第一代由法国学成归来诸位先生的弟子,王少军可以说是法国学院派体系的再传弟子。他的师长们同时对于中国传统雕塑的重视与研究,也对他产生了积极的影响。

2006年开始,光头男子“角儿”在王少军手中诞生;2011年至2014年,王少军到新疆挂职,新疆新鲜的文化形态和生活体验引发了艺术家的深刻思考。对于真我的认知以及“我”与社会、自然和人之间关系的思索让王少军的作品面貌从此走向多样和丰富,“角儿”不仅出现在他的雕塑中,水彩画中,也在玉器、印章等文玩作品中出现。

正如展览策展人、中央美术学院协同创新办公室主任岳洁琼女士所言:“‘角儿’超越了时间,表现了中国古人君子如玉的状态。王少军也是谦谦君子,所谓‘君子无故,玉不离身’,王少军不仅爱玉,他的人品也和玉很接近,外表温润,内心坚韧,光华内敛,不彰不显。王少军的作品是一种对心灵视野的展示,看似轻松的画面,暗含着对于人生的设问与回应,蕴藏着艺术家感受的精微和思考的深度。”

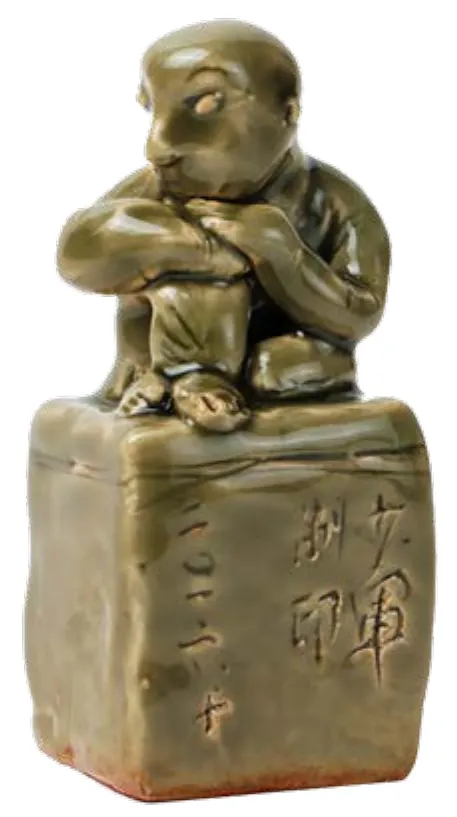

◎ 青瓷印章 24.5x4x10cm 2016 年

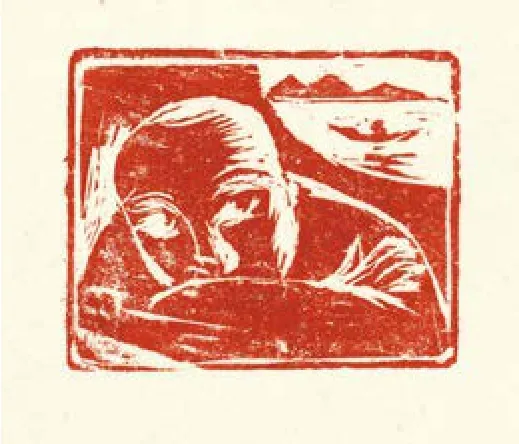

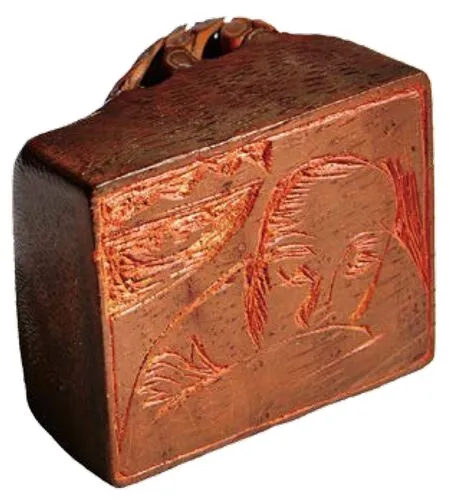

◎竹根印章及拓片

真的是我 也不是“我”

“真的是我”是一个十分耐人寻味的展览标题。它既是针对王少军作品中“角儿”形象的诠释,也是向所有人提出的一个重大社会命题:“我”的塑造与确认。王少军将个人的艺术创作与社会的发展、人生的成长、自然的演进尽可能地相关联,使艺术形式和内涵相协调统一,不停顿地以艺术的方式去观察认识、解读和表达对所感知到的世界万象。

以“角儿”为蓝本创作的系列作品,有轻松的一面,也有寓言的隐喻在其中,耐人寻味,使得他的作品成为一种对心灵视野的展示,看似轻松的画面,暗含着对于人生的设问与回应,蕴藏着艺术家感受的精微和思考的深度。“角儿”或者是“我”,又不是“我”;既可以理解为个人,也可以理解为众生,这种超然的意象具有可以做多重解读。

“梁漱溟说:‘人在思想上每有所开悟,都是一次翻新,人在志趣上每有所感发,都是一次向上。’我从王少军的作品中感受到一种内省式的体察,体验到艺术家的精神意境。希冀这个展览也能引发观者对于‘人与自然、人与人、人与自我’关系的思考。”岳洁琼说。

心灵叩问:真的是我

◎《慧》40x33x57cm 2007年 玻璃钢手绘

◎《跨越》(小)40x25x45cm 2014年 玻璃钢手绘

对于社会和人际与“我”之间的关系也是王少军作品的哲学内涵。在中国高速发展的社会中,大众自我认识的缺失和真我的迷失是许多社会问题存在的重要原因之一。在王少军的作品中,“角儿”的形象有各种各样的造型,就如同社会中的你我扮演着不同的角色、面临着格式的生活问题,观者可以在“角儿”的身上找到自己的影子,“角儿”既是艺术家自己,也是社会的芸芸众人。

细读法的使用:细读法也是英美新批评对文本解读的一种方法,抛开与文本相关的时代背景、作者生平、政治等因素,只是就文本本身进行解读。细读法并非适合所有的文本,主要是去分析文本中的悖论、词语的内涵和外延所产生的那种张力、反对意图谬见和感觉谬见。细读实际上就是深入阅读、充分阅读、深入思考,主要是去分析那些反讽、隐喻、象征、含混等修辞手法进行分析,从而更深的理解文本的意义。英美新批评的细读法特别的适合对诗的研究,由于诗歌一般较为简短,很多意思作者无法全部表达出来,特别是中国传统诗多喜欢使用大量的意象、隐喻、用典等修辞手法,英美新批评的细读法能更深入的解读诗文本。

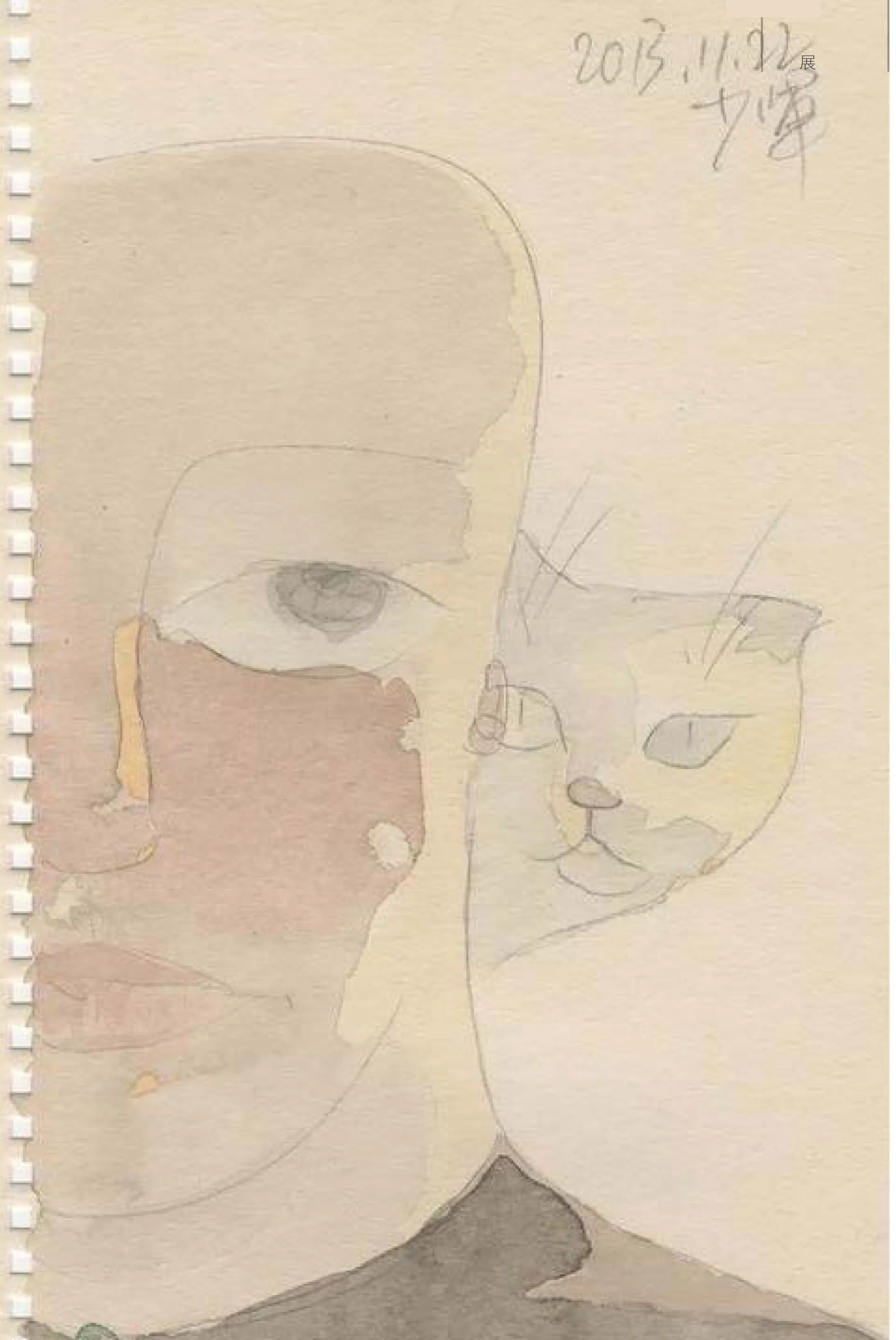

◎ 灵异 27x16.3cm 2013

观者以“他者的眼光”看见作品中蕴含的精神,即自己的心灵深处,从而能够反省和叩问自己的心灵,做真实的自己;“角儿”这一艺术形象成为了王少军的方式和办法,他通过这个形象唤醒人们在科技时代进行心灵的交流,建立具有温度和闪现人性光辉的友爱关系,并对生活保持热情。

王少军的每一个创作都吸引观者作为“他者的眼光”去认识作品中所隐喻的另一个“我”,即“真我”,这个“真我”的存在提示艺术家王少军,也提醒观者去寻找“我”和“真我”,去做真的自己。

而“我”之所以能够存在,恰是因为人类能够意识到“我”的概念。这是一个宏大的哲学命题,“人是一株会思考的芦苇”,对于“我”的认识是人类思想的最伟大之处,有了对于“我”的认识,才能够去叩问世间一切,去认识真我,成为真实的自己。而王少军的作品和展览已经迈出了这具有深厚哲学意义的一步。

◎ 青瓷印章

◎ 无语 10x13x9cm 青瓷 2015 年

创作漫谈

开幕式当天下午,“王少军艺术展”学术研讨会在贵州美术馆举行。研讨会由贵州画院院长、贵州美术馆馆长陈争主持,出席开幕式的艺术家们纷纷就艺术家王少军及其作品,以及雕塑的创作方法、语言方式等方面展开讨论。

贵州大学美术学院教授向光:

王少军先生是一个好玩的艺术家。其作品极具当代意识的追求探索,是建立在对过去和当下的理解上的。王先生来贵州展览,对我们应该有所启示。

中央美术学院壁画系副教授吴啸海:

观展的感受是,对内心塑造的艺术语言的追问,王少军老师的重点是“我”,又是“真的”,所以其作品明确体现存在的“真的是我”。

从王少军先生的身份,很难想象其在生活中的喜悦、幽默、感动的角色转换,能够作出令人怡悦的作品,使我惊叹。王少军雕塑作品的细节处理极妙,体现出不同的微妙的变化。

著名画家董克俊:

王少军的艺术是正统的美院思维系统。是当代艺术中的文化传承流衍的具体表征,有对传统艺术的传承理解,有对佛家禅意文化的理解。总之,王少军的艺术扎根生活,自我理解,落实成艺术品,所以让人感动。

贵州艺术家杨文斌:

王少军先生的作品,有许多与民族民间文化的暗合,具有人类学的意义。其作品《蛙》尤其体现了多元的民间文化的构架,内涵相对丰富。

贵州大学美术学院教授赵竹:

非理性的审视生活是艺术创作的一种重要方式。王少军艺术作品感观生活化,他对传统化的理解迴异于正规的传统理解,其作品的隐性传统的趣味表述很到位。

中央美术学院设计学院副院长林存真:

艺术与设计方向有别。王老师作品我很欣赏,一种求真的本真性情的存在。用多元的艺术形式和艺术语言表达真我。

中央美术学院副院长吕品晶:

画如其人。王少军艺术的表达正如展览标题“真的是我”。

贵州省美协主席谌宏微:

中国传统文化的表达在王老师艺术作品的表现当中很突出。贵州的传说文化,包括民间文化的巫、傩、神鬼等文化的体现很丰富。希望王老师关注,做出更多的“真的是我”的作品来。