潮汕地区传统村落空间形态特征及影响因素

2018-02-13后雪峰

后雪峰, 屈 清, 李 勇

(1.揭阳职业技术学院,广东 揭阳 522000;2.西南大学 地理科学学院,重庆 北碚 400715;3.重庆市永川区国土资源与房屋管理局,重庆 永川 402160)

传统村落承载了一个地域内社会、经济、文化发展的全过程,具有重要的历史、文化、艺术、社会及经济等价值,是宝贵的物质文化遗产。对传统村落的研究,国内外学者主要集中在空间分布格局[1-2]、空间演化和影响因素[3-5]、传统村落价值[6-7]、保护和利用[8-9]等。而对潮汕地区传统村落的研究则主要有村落的空间组织关系[16-17]、村落形态及演变[18-19]、传统民居[20]、宗族对村落布局的影响[21-22]等方面。总体上看,对传统村落的研究,主要偏向建筑学、风水学,而交叉性的实证研究较少。本文以潮汕地区已被评为省级及以上的传统村落和自选的符合传统村落认定标准的特色村落作为研究对象,通过实地调查,获取手绘图,再使用GIS空间分析方法,分析潮汕地区传统村落的空间分布特征,并结合历史学、社会学有关知识,阐述传统村落的空间形态和影响因素。解析潮汕地区传统村落空间形态特征,不仅有利于认识传统村落历史文化价值,也有利于探索社会主义新农村建设背景下传统村落的适应性策略,对传统村落传承与开发具有现实意义。

1 研究区域概况与数据来源

1.1 研究区域概况

本文中的潮汕地区的地理范围界定为潮州、揭阳、汕头三个地级市。全境位于22°5′N-24°14′N,115°36′E-117°11′E之间,北回归线从中穿过。地势自西北向东南倾斜,西、北、东边境多山地,中间为丘陵,南部沿海地区为冲积平原(约占本地区总面积的1/3)。境内有韩江、榕江、练江3条五级以上河流,还有饶平的凤江、惠来的龙江、普宁的洪阳河等众多中小河流,构成了叶脉般的水道。其中韩江为四级河流,全长470km,流域面积3万km2,为广东省第二大河。潮汕全境属南亚热带季风气候,年均温约21.3°C,气温年较差和日较差均较小,年日照时数达2000小时以上,降水丰沛,年平均降水量达1500mm;森林覆盖率约为50%,高于全国21.66%的平均水平,森林多分布于北部山地。2017年,潮汕户籍人口约1523万,人口密度1475/km2,地区生产总值约5576亿元,农村年人均生产总值约2.8万元。

1.2 数据来源

本研究数据来自5个方面:经过GPS坐标定位的潮汕三市范围内的传统村落共计52个。其中国家级“传统村落”9个、省级41个,自选传统村落6个;采用国家已公布的1:400万行政区划界线图,并结合当前行政区划现状进行了调整;获取自地理空间数据云的空间分辨率为30m的DEM数据;2017年潮汕三市统计年鉴;实地调研,结合谷歌影像解译并自绘单个传统村落形态平面图。

研究思路:利用GPS对选定的传统村落进行实地定位,并利用谷歌数字地球进行坐标校准;利用ArcGIS10.2软件有关空间分析方法,矢量化传统村落点,并与行政区划界线图、高程图进行叠加分析,得出传统村落空间分布图和密度图;根据实地调研,并使用ArcGIS10.2绘制不同传统村落概貌和空间形态要素,结合区域内社会经济数据和文献资料,探讨风水学说、宗族观念、社会空间秩序、人口密度等对潮汕地区传统村落发展与保护的影响。

2 空间分布特征分析

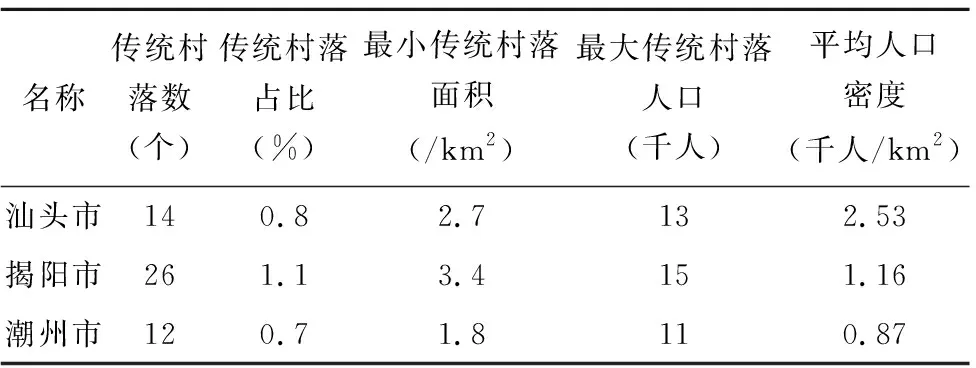

潮汕地区人口多达1000万多,公开统计的行政村和居委会近4000个。根据表1,潮汕地区国家、省级传统村落数量偏少,仅占0.8%,说明潮汕地区传统村落的特色认定具有较大潜力,也反映申报省级以上传统村落的动力不足。

潮汕地区传统村落最小面积1.8km2,平均面积2.6km2,比其他地区的传统村落小。潮汕地区传统村落面积较小与该地区高人口密度(约1500人/km2)紧密相关,这一点可从该地区传统村落人口规模(平均约6800人,最多约1.5万人)得到佐证。

表1 潮汕地区传统村落数量统计

注:数据来源于“中国传统村落”和“广东省传统村落”及潮汕三市2017年《统计年鉴》

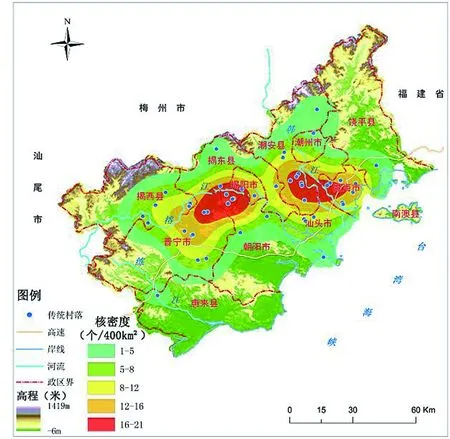

图1 潮汕地区传统村落核密度图Fig.1 Kernel density of traditional villages in Chaoshan District

为更直观了解潮汕地区传统村落空间分布情况,运用ArcGIS10.2空间分析工具对52个传统村落进行核密度分析,得到潮汕地区传统村落的核密度图(图1)。

根据潮汕地区传统村落的核密度图,传统村落密度高峰值出现在韩江中下游和榕江中下游沿岸,北部和西部地区呈现出分散但局部集聚的特点,表现出明显的空间极化现象。韩江中下游和榕江中下游沿岸成为传统村落密度高值区,核心区平均15个/km2,其原因可归结为自然与人文两个方面。从自然方面看,韩江与榕江中下游沿岸地形平坦、河网众多、土壤肥沃,水、热、土等条件配合良好,为传统社会的主要产业——农业的发展提供了良好的条件。土地承载力高,为人口及村落的集聚提供了先决条件。而北部与西部地区多低山丘陵,地形崎岖不平,不利于农业的发展,人口稀疏,村落只零散分布于山间较宽阔的低平谷地。从人文方面看,长期以来,韩江与榕江中下游沿岸就以其良好的自然条件吸引和繁衍了大量的人口,并成为潮汕地区政治、经济与文化重心区。比如位于韩江中下游沿岸的潮州,作为第二批国家历史文化名城,自隋朝开府建制以来,一直都是潮汕地区的政治、经济与文化中心,高度集中的人口孕育了数量众多的传统村落。同时,潮汕地区突出的“聚族而居”现象强化了其宗祠文化,而宗祠文化又强化了其“尊重传统”的文化基因,这种文化基因在遇到现代工业化起步晚、发展慢,人地矛盾不是特别大的现实时,传统村落所受的破坏性影响最小,现存的传统村落数量较多。但随着潮汕地区工业化步伐的加快,人地矛盾加剧,未来传统村落的保护、开发与利用都会成为潮汕社会的一项重大课题。

3 空间形态特征及其影响因素分析

3.1 空间形态特征

潮汕地区传统村落的空间形态是经过漫长的历史发展与演变形成的,不仅仅是物质空间表象上的静态反映,也是文化习俗、宗族观念、组织秩序内在化的动态呈现。通过对潮汕地区传统村落的历史环境要素、巷道肌理、建筑营造、民俗信仰及组织秩序进行梳理,得出潮汕地区传统村落空间形态呈现团块状、中轴对称、巷道与沟渠同向延伸、建筑空间封闭自成一体等形态特征。

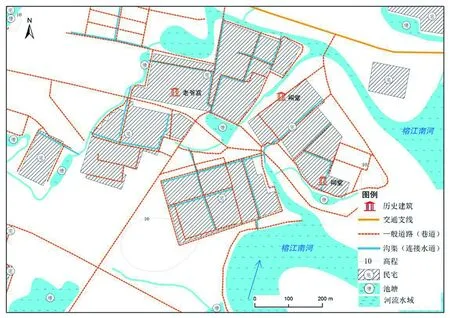

3.1.1 整体形态呈团块状 利用遥感卫片解译,结合谷歌地球对照和实地调查,发现潮汕村落形成了连绵不断的大型聚落片区,宏观上呈团块状,如图2。图中所示是榕江南河沿岸村落群,不仅有省级传统村落槎桥村,还有南兜村、斗门村。这些村落形态格局、历史遗迹、风俗习惯等都具有较高的相似性,但总体上相互镶嵌,并无单独成一体,无明显界线,在整体上形成团块状特征。聚落片区主要受到公路、河流、山脉的切割。

3.1.2 以祠堂为中心,中轴对称 潮汕地区传统村落个体上较为规整,内部空间整齐,主街道和巷道为主体框架,而巷道则是村落的肌理和血管。以潮州湘桥区象埔寨为例(图3),房屋沿着主道和巷道两侧分布,房屋主要由公共建筑和民居组成。公共建筑以祠堂和家庙最为典型,数量少,但规模大。主祠堂位于全村中央风水最好的地段,扮演着凝聚宗族力量的主要载体,是重大公共事项裁定和祭祖的场所,这也是潮汕宗族势力较强的一个重要因素。家庙是很多潮汕地区传统村落不可缺少的部分,数量各村不一,如潮州象埔寨有2个,由宗族支脉细分后追封某一世祖所建,家庙是宗族分化的结果,一定程度上削弱了宗族整体凝聚力。民居面积较小,且单间自成一体形成的家庭并不鲜见,数量多,潮州象埔寨民居72座,民居以主祠堂为中心向四方对称散开,发散的网络由主干道和巷道构成,具有传统建筑中典型的中轴对称分布的特点。

图2 潮汕地区传统村落团块状形态(揭阳市榕城区槎桥村)

Fig.2 The block mass form of traditional villages in Chuoqiao Village Jieyang City

图3 潮汕地区传统村落以祠堂为中心的布局形态(潮州湘桥区象埔寨)

Fig.3 The layout of the ancestral hall-centric about traditional villages in Xiangpu Zhai Village Chaozhou City

3.1.3 面向池塘聚拢,池塘兼具实用、休闲、信仰崇拜等多重属性 潮汕地区传统村落多依山傍水而建。水成为潮汕村落不可缺少的元素,村落建筑向水而聚的特征明显,如韩江中下游的潮安区井里村(图4)。水多以河流小溪为主,或者人工挖掘出一个较大的池塘,再以水渠(护城河)与溪河相连。池塘面积一般较大,水位较深,形状各异,多呈半月形。池塘与村落建筑间常有一个面积巨大的平坝,曾作打谷子和晒农产品的场地,现主要用作迎老爷、村民娱乐的场所。池塘和平坝周边古树遍布,现为乡民乘凉休闲之所。池塘和平坝中心连线立有香炉和石碑,香火最旺。池塘四周也遍布着单一的香炉,无其他设施,可席地烧香拜神。池塘一角多有老爷宫。老爷宫和单设香炉四季香火不断,村民来往不间断。由此可见,池塘不仅能为村落提供水源,而且还配套活动场所营造出舒适的休憩环境,同时也是潮汕人精神信仰的重要依存场所。

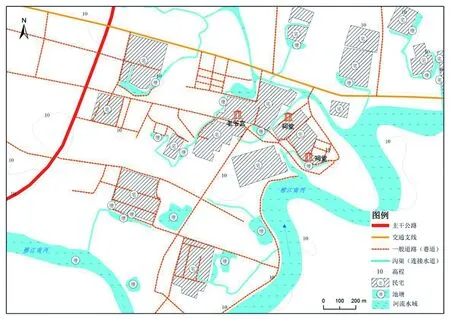

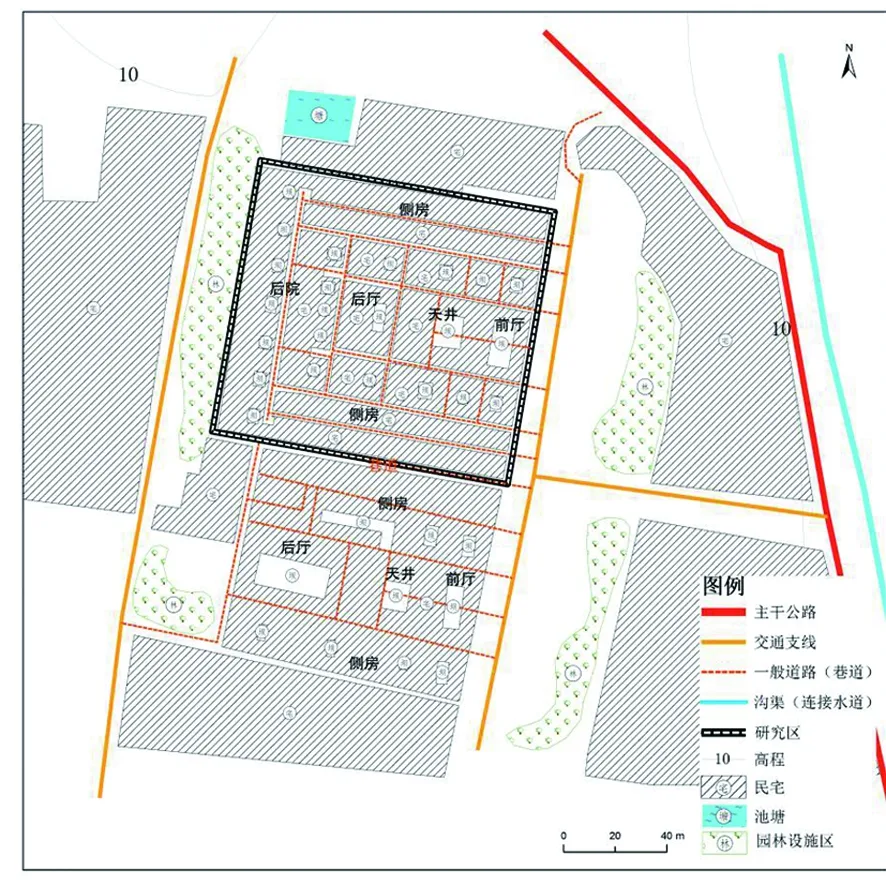

3.1.4 沟渠密布,巷道大多顺沟渠走向 潮汕地区传统村落内部巷道密布,整齐而规则。与巷道同向走势,沿建筑物分布着大量沟渠,沟渠内水流不断,形成密集水网。以揭阳市榕城区槎桥村为例(图5),村落外围以较宽护城河包围,长短不一,宽3~6米,承担着沟通村落与外界水流交换的功能。村落内部不同方位由沟渠与护城河连接,向四周扩散。沟渠较窄,约0.5米左右,沟渠有明渠和暗渠之分,明渠一般提供生产生活用水,曾作为饮用水源,暗渠一般埋藏地下,如同现在的下水道,是废水废渣的排出通道。明渠大部分与巷道同向延伸,长短一致,最后连接到独立院落之中。明渠和暗渠构成的水道系统,设计科学而实用,反映古人较高的智慧。同时,沟渠和巷道并列分布,一方面在建设上可减少成本,节约时间,另一方面可营造有路就有水的诗意栖居环境。

图4 潮汕地区传统村池塘的空间形态(潮州潮安区井里村)

Fig.4 The pond form of traditional villages in Jingli Village,Chaozhou City

图5 潮汕地区传统村落的沟渠分布形态(揭阳市榕城区槎桥村)

Fig.5 Thechannel form of traditional villages in Chuoqiao Village,Jieyang City

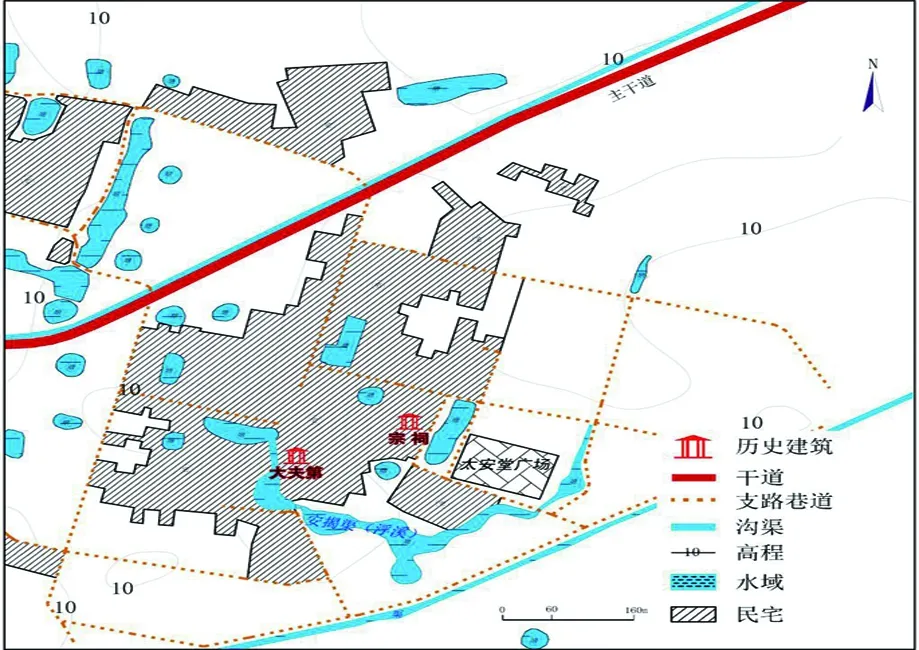

图6 潮汕地区传统村落的建筑形态(普宁市洪阳安德里)Fig.6 The architecture form of traditional villages in Deanli Village,Puning City

3.1.5 建筑物多为“四点金”和“下山虎”,独立成院落状 潮汕地区传统村落建筑物多以“四点金”和“下山虎”为主,形成独立四合院落,如普宁德安里村(图6)。四点金基本形态由前厅、天井、后厅组成一个方形的院落,四周由高大院墙连接,组成与外界隔绝的封闭空间。前厅和后厅两侧各有一房,四房俗称“四点金”。更复杂的潮汕院落由“四点金”周围镶嵌巷包,多三进深,甚至四进深院落。

“下山虎”相对“四点金”主要存在前厅无侧房的差异。“下山虎”在农村较为普遍,深受普通家庭的喜爱。后厅也叫主厅,是家庭祭祖、接待和议事的场所。规模宏大的祠堂和家庙的基本构造也是以“四点金”的基本形态为基础,相比普通民居,规模更大,装饰更富丽。天井不仅仅是活动的场所,也是封闭空间与外界连接的窗口,有利气流、阳光的顺畅交换。内设有水井,招财纳气,养育后人。天井的高度比两侧房屋稍低,犹如一坑,四角有暗管与外连接,具有顺利排水的作用。屋顶多由灰塑和嵌瓷组成,有装饰的艺术美和风水上抵御不吉的功能。“下山虎”和“四点金”是潮汕地区传统村落重要的特色和元素,孕育着古人的智慧和儒家文化的印记。

3.2 影响因素分析

潮汕地区传统村落空间形态是自然与人文因素双重影响的结果。自然环境和农耕生产是形成潮汕地区传统村落空间形态特征的基础,传统文化基因和社会空间秩序对潮汕地区传统村落空间形态演变具有决定作用,也是区别其他地区传统村落特点的根本原因。

3.2.1 自然因素 潮汕地区传统村落在空间形态上呈现出团块状、向池塘聚拢的特点主要是受到地形、水文等自然因子的影响。平原地形由于在各方向的空间阻力不存在明显差异,同时传统农业社会对交通道路的依赖性远不及工业社会强,所以,在人类活动内在追求空间摩擦最小化的驱动下,传统村落的平面形态势必呈现出团状,而较少沿某个方向呈长轴状延伸。即使韩江与榕江中下游水网密布而使平原遭到切割,但这种切割导致平原形态的破碎并没改变传统村落外在的团状形态,其原因在于:尽管较大的河道导致传统村落在垂直于河道方向的扩张阻力增大而顺河道方向的扩张阻力减小,但是,一方面潮汕地区传统村落的平均面积较小而减弱了垂直于河道方向增大的扩张阻力的实际影响,另一方面众多且容易跨越的小水道的存在正好可以为生产生活提供用水甚至是水运通道而减弱了顺河道方向的扩张阻力减小的影响。

潮汕地区降水丰富、水网密布,除了上述的对传统村落平面形态产生了复杂的影响外,还对传统村落内部的结构形态产生了重要影响。这是因为:水是人们日常生活中不可或缺的重要资源,而池塘水域面积大、水流较缓、水深较大,可以提供一个较大的用水空间、良好的用水条件甚至是亲水空间,因而成为整个村落的组织中心,从而使整个村落演化出向池塘聚拢的空间结构形态。传统村落结构形态上向池塘聚拢且巷道顺沟渠走向,从本质上看,是人类活动既受水网密布的制约,又充分利用丰富的水源条件、趋利避害的结果,是人类与自然和谐相处的典型范例。

3.2.2 人文因素 潮汕地区传统村落形成了统一的民间信仰、历史民俗、文化艺术、思维逻辑、宗族治理等一系列的社会空间秩序,构成了传统村落空间形态的微观基础。其中,宗法伦理秩序不仅指导仪式礼俗活动,影响景观构建,支配日常生产、生活活动,还赋予聚居空间的祖先崇拜,信仰崇拜等精神生活内涵,形成传统村落内部形态演变的决定性因素。

潮汕地区传统村落形态极具中原印记,受到中原传统文化的深刻影响。以院落独成一体的潮汕建筑物“四点金”为例,“四点金”的大厅处于建筑院落的核心,供奉祖先灵位,承担重大事项议事场合,四角房屋中轴对称分布其周围,符合传统中原文化的礼制观念。中原文化以读书为高,学有所成后光宗耀祖。潮汕历来乡绅功成名就后返乡建房,带来先进外来文化,推动村落空间形态发生重大变化。

以祠堂为中心的村落整体布局与宗族伦理秩序密切相关。潮汕地区传统村落宗族势力强大,将宗法伦理秩序深入到村落社会的各个方面,成为影响村落社会的主要力量。宗族控制着对村落空间形态影响最大的祭祀仪式(祠祭、池祭、庙祭等)。通过宗族祭祀,族内长者不断强调着自己在宗族中的地位和权威,族众因祭祀定期的聚集在一起,家族的血缘联系得到凝聚,等级身份得到明确,进而明确村落建筑形态布局,保证其稳定性和延续性,最终形成祠堂为村落的精神中心、公共空间核心,民宅以祠堂为中心,四周辅之的宏观空间形态。宗族为主导的宗法伦理秩序成为潮汕地区传统村落内部社会空间形态建构的主要内在机制。

潮汕地区传统村落内部巷道整齐,中轴对称分布,沟渠密集及池塘崇拜的基本形态与宗法伦理秩序也密切相关。潮汕地区人多地少,资源有限,竞争较为激烈。较高的人口密度需要一套规则和系统来处理资源配置,达到对外争夺资源,对内调解分配的功能,宗族组织完美地承担这一角色。宗族权威力量主导村落整体布局和规划,景观设置等,人为干预村落整体形态的演变,最终形成比其他地区传统村落更对称、整齐、协调的空间形态,为营造发达的巷道和水网提供可能。同时,人多地少也导致土地资源紧张,宗族为保持家族延续,被动减少人均居住面积,一定程度上也造就潮汕人细腻而保守的性格,形成封闭且自成一体的居住型院落。

同时,风水学说和民间信仰对潮汕传统村落空间形态演变也具有较大影响。潮汕北部多高山,形成封闭自成单元的小区域,与外界沟通不畅。一方面保留了大量传统文化,但也造成风水学说的兴起和多神崇拜的流行,这对村落空间形态变迁均影响较大。风水上追求“天人合一”的思想促使大量潮汕人对风水环境的独特情钟,大量传统村落选址上依山傍水,兴建半月形池塘,村内建筑物面向池塘聚拢,村落内部营造沟渠河网,建筑物屋顶多“金木水火土”造型修饰,房屋走向遵循严格的风水意象,院落布局“天人合一”等景观空间形态呈现。潮汕主要信仰是崇拜三山国王等地方众神,三山国王庙分布在村落各处,大小不一,在水系、池塘周围居多,信徒多女性,香火不断,形成独特的空间景观形态。

4 结论与讨论

4.1 结 论

本文以潮汕地区省级、国家级传统村落作为研究对象,通过实际调查,运用GIS空间分析方法,并绘制村落内部形态平面图。首先展示潮汕地区传统村落的空间分布和聚集特征,得出潮汕地区传统村落多集中在韩江、榕江中下游距河流5KM范围内的高度密集区的结论。然后通过对具体传统村落空间形态的分析,阐述村落空间形态演变的影响因素。在空间形态上:①潮汕地区传统村落宏观上基本呈团块状,若干村落组成巨大的聚落片区。主要原因是潮汕平原不仅可承载高密度的人口,也便于居民点的平面延伸。②潮汕地区传统村落遵循依山傍水的选址规则,整体上表现山水古村的基本布局形态,受到“天人合一”风水学说的影响。③潮汕地区传统村落以祠堂为中心,中轴对称,整齐规划,陈列有序。封闭的地理环境和传统文化的良好保存形成了强大的宗族势力,宗族权威的实现需要一个气势宏大的祠堂为行动场所,不仅建立规则和进行资源分配,还指导村落整体营造和布局。④潮汕地区传统村落建筑物向最外围的池塘聚拢,池塘具有信仰崇拜多重属性。有村落必有池塘,池塘不仅可调配水源,也是烧香拜神的重要场所。人多地少造成资源紧张的状况不仅促使受挫者寻求精神寄托,也为渴望获取更多资源提供精神扩张动力,衍生出在池塘周边独特的拜神景观。⑤潮汕地区传统村落建筑多以“下山虎”和“四点金”为主,精致而封闭。地域环境的封闭往往会导致小空间的封闭,小空间范围内追求舒适就需要在精致上下功夫。潮汕地区传统村落空间形态深受自然环境和人文因素的影响,两者共同造就村落外观和内在文化上呈现的基本形态。潮汕地区传统村落宏观上呈团块状的基本形态主要是受到自然环境的影响,统一的民间信仰、历史民俗、文化艺术、思维逻辑、宗族治理等一系列的社会空间秩序,构成了潮汕地区传统村落空间内在形态的微观基础。

4.2 讨 论

潮汕地区传统村落空间形态具有明显的区域特色,其独特的内涵需要深入研究。本文主要以该区域内省级、国家级传统村落作为研究对象,这与数量庞大的村落相比,样本数量偏少,后续研究应增加样本量,提高研究结论的准确性。在空间形态上,主要归纳了5个形态特征,是否还有其他特征仍需深入挖掘。由于本文对潮汕地区传统村落空间形态是总体性概况,没有进行类型划分,而对潮汕地区传统村落空间形态进行分类研究,对全面的了解潮汕地区传统村落具有重大意义,这也是下一步研究的重点和方向。

同时,传统村落是一个复杂的有机体,本文对潮汕地区传统村落形态的影响因素进行了总结,但以概括为主,更清晰的分类梳理还不足,加强对村落的深入探勘、访谈、分类归纳还需加强。影响因素的具体分析上,宗族势力和人多地少的地域环境对空间形态上建筑物特别是祠堂的位置分布的影响机制,信仰崇拜与社会、经济、文化内在逻辑关系等问题的研究还不足,需要进一步理清相互关系,分别加以更具体的阐述。

当前,传统村落空心化、空洞化现象日益突出,潮汕地区传统村落也面临着如何传承和保护的困境。保护传统村落,不仅仅是建筑文物、历史遗产的保存,还需要传统文化、传统手工技艺、精神信仰等传承机制的建立。需要探索传统组织机制如何在新时代的大变革中找到它的位置和生存空间,延续其社会、文化方面的影响力,使宗族活动、凝聚族人、祖屋修葺等文化传统再造能力得到体现,最终建立符合当今社会需要的传统村落社会空间秩序。如何进行有效保护和构建传承以及开发机制的探索还需要下一步加以研究。