行气祛瘀止痛法治疗带状疱疹急性发作(气滞血瘀型)的疗效观察

2018-02-05玉男

玉 男

(辽宁省沈阳市第七人民医院,辽宁 沈阳 110003)

带状疱疹为由水痘-带状疱疹病毒感染导致的疱疹性皮肤病,引起疼痛、水疱皮疹,可导致神经炎、神经疼痛等并发症,病毒潜伏在感觉神经节,难以治愈[1-2]。西医治疗带状疱疹主要以激素或免疫抑制剂、抗病毒、消炎止痛等为主,部分患者单纯使用西药治疗疗效欠佳,且伴有不良反应[3]。带状疱疹属中医学“蜘蛛疮”“火带疮”等范畴,急性期带状疱疹多因脾虚湿浊,外感热毒,气血运行不畅,壅遏气血,血瘀肠络,腐败为疡,化为脓血而发病,治宜行气祛瘀止痛[4-5]。笔者选取90例带状疱疹急性发作(气滞血瘀证)患者为研究对象,探讨行气祛瘀止痛方对其疗效及对T细胞亚群和血清免疫相关因子的影响,为中医药治疗带状疱疹提供参考。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 所选病例西医诊断均符合《现代皮肤病学》中带状疱疹诊断标准[6],中医诊断标准符合《中医病证诊断疗效标准》气滞血瘀证标准[7]。排除急性期肝经郁热证等其他证型者,妊娠以及哺乳期妇女者,呼吸系统、循环系统等其他器官严重疾患者,对治疗药物过敏等患者,严重心、肺、肾、肝等功能损害者,及治疗前1周内服用其他抗病毒药物者。

1.2 临床资料 选择2016年1月至2017年2月笔者所在医院收治的带状疱疹急性发作(气滞血瘀证)患者90例,按照随机数字表法分为对照组和观察组各45例。对照组男性21例,女性24例;年龄24~63岁,平均(41.52±4.45)岁;病程 1~9 d,平均(3.28±1.71) d。观察组男性23例,女性22例;年龄25~64岁,平均(41.84±4.51)岁;病程 2~9 d,平均(3.35±1.82) d。 两组性别、年龄、病程等资料比较差异无统计学意义(均P>0.05)。

1.3 治疗方法 对照组给予口服盐酸伐昔洛韦片(山东罗欣药业集团股份有限公司),每次2片,每日2次;维生素B1片(山东潍坊制药厂有限公司生产),每次1片,每日3次;甲钴胺片(长春海悦药业有限公司),每次1片,每日2次。观察组在对照组治疗基础上给予口服行气祛瘀止痛汤:黄芪30 g,丹参20 g,延胡索20 g,当归 15 g,金银花 20 g,茵陈 15 g,赤芍 15 g,黄芩 15 g,黄柏 10 g,黄连 10 g,秦皮 10 g,地榆 10 g,车前子10 g,甘草10 g。水煎取汁300 mL,分2次使用,每日1剂,连续服用14 d。

1.4 观察指标 治疗14 d,观察两组临床疗效[8]。痊愈:带状疱疹完全消失,无疼痛感。显效:带状疱疹基本消失,疼痛感明显减轻。有效:症状显著好转,疼痛感减轻,疱疹消退>40%。无效:症状无明显变化,疼痛感未减轻,疱疹消退率≤40%。总有效率=(治愈+显效+有效例数)/患者例数×100%。参照《中药新药临床研究指导原则》进行疼痛、瘙痒、乏力、低热、纳差中医证候积分,每项积分为 0、1、2,分值高,表示病情严重[9]。治疗前后空腹抽取肘静脉血3 mL肝素钠抗凝,采用流式细胞仪免疫荧光染法检测T细胞亚群CD4、CD8和CD25含量。治疗前后空腹抽取肘静脉血3 mL自然凝固后,室温下3000 r/min离心10 min,分离血清,-80℃冰箱保存。采用酶联免疫吸附法测定血清免疫相关因子IgG、IgM和IgA含量和炎症因子白细胞介素-4(IL-4)、白细胞介素-17(IL-17)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和转化生长因子-β1(TGF-β1)水平,IgG、IgM 和 IgA 试剂盒购于南京建成生物科技公司,IL-4、IL-17、TNF-α和TGF-β1试剂盒购于上海生工技术有限公司,严格按说明书操作。

1.5 统计学处理 应用SPSS19.0统计软件。计量资料以(±s)表示,比较采用 t检验,计数资料以 n(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

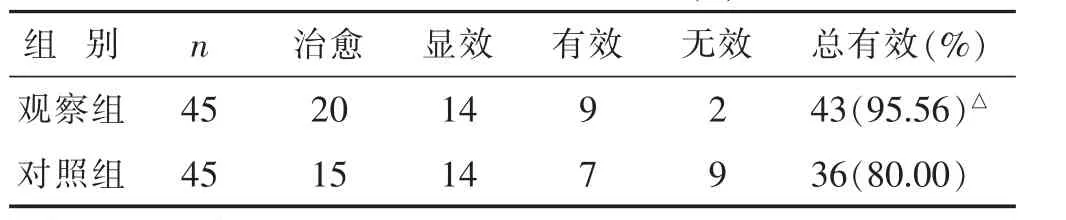

2.1 两组临床疗效比较 见表1。观察组总有效率高于对照组(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较(n)

2.2 两组中医证候积分比较 见表2。治疗前两组疼痛、瘙痒、乏力、低热积分比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。治疗后,两组疼痛、瘙痒、乏力、低热积分低于治疗前(均P<0.05)。观察组疼痛、瘙痒、乏力、低热证候积分低于对照组(均P<0.05)。

表2 两组治疗前后中医证候比较(分,±s)

表2 两组治疗前后中医证候比较(分,±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。下同。

组 别 时 间 疼痛 瘙痒 乏力 低热观察组 治疗前(n=45) 治疗后对照组 治疗前1.73±0.27 1.75±0.25 1.76±0.24 1.76±0.24 0.61±0.34*△0.82±0.32*△ 0.73±0.34*△ 0.71±0.35*△1.72±0.28 1.76±0.24 1.77±0.23 1.78±0.22(n=45) 治疗后1.34±0.43*1.28±0.37*1.15±0.39*1.09±0.38*

2.3 两组治疗前后T细胞亚群比较 见表3。治疗前两组CD4、CD8和CD25含量差异无统计学意义(均P>0.05)。治疗后,两组外周血CD4、CD8和CD25含量高于治疗前(均P<0.05),且观察组外周血 CD4、CD8和CD25含量高于对照组(均P<0.05)。

表3 两组治疗前后免疫功能比较(%,±s)

表3 两组治疗前后免疫功能比较(%,±s)

组 别 时间 CD25 CD4 CD8观察组 治疗前 12.71±1.69(n=45) 治疗后 21.42±0.55*△对照组 治疗前 12.89±1.72 26.03±4.24 36.56±4.57 37.16±5.53*△ 47.27±5.23*△26.23±4.15 36.12±4.51(n=45) 治疗后 16.97±0.65*31.04±5.27* 41.86±5.42*

2.4 两组治疗前后血清免疫相关因子比较 见表4。治疗前两组血清免疫相关因子IgG、IgM和IgA含量比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。治疗后,两组清免疫相关因子IgG、IgM和IgA含量均高于治疗前(均P<0.05),且观察组血清免疫相关因子IgG、IgM和IgA含量高于对照组(均P<0.05)。

表4 两组治疗前后血清免疫相关因子比较(mg/L,±s)

表4 两组治疗前后血清免疫相关因子比较(mg/L,±s)

组 别 时间 IgA IgG IgM观察组 治疗前 0.24±0.05(n=45) 治疗后 0.51±0.07*△对照组 治疗前 0.25±0.04 8.36±1.24 1.19±0.49 16.17±2.61*△ 2.64±0.57*△8.23±1.15 1.21±0.43(n=45) 治疗后 0.34±0.05*12.04±2.27* 1.81±0.53*

2.5 两组治疗前后炎症因子比较 见表5。治疗前两组外周血清炎症因子 IL-4、IL-17、TNF-α 和 TGF-β1水平比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。治疗后,两组炎症因子血清 IL-4、IL-17、TNF-α 和 TGF-β1 水平均低于治疗前(均 P<0.05),且观察组血清 IL-4、IL-17、TNF-α 和 TGF-β1水平均低于对照组(均 P<0.05)。

表5 两组治疗前后血清炎症因子比较(ng/mL,±s)

表5 两组治疗前后血清炎症因子比较(ng/mL,±s)

组 别 时 间IL-4 IL-17 TNF-α TGF-β1观察组 治疗前(n=45) 治疗后对照组 治疗前36.12±4.74 44.13±5.26 70.89±6.51 27.79±4.32 21.38±3.85*△ 31.52±4.63*△ 52.36±5.47*△ 17.17±3.56*△35.45±4.63 43.67±5.15 71.44±6.37 28.37±4.12(n=45) 治疗后28.14±4.12*37.16±4.65* 61.58±5.67*22.65±3.86*

3 讨 论

带状疱疹多发生在胸肋部,表现为发疹前患者发热、倦怠、食欲不振等,部分患者皮肤疼痛和灼热感,皮肤敏感性增加等,老年人疼痛程度严重,持续时间长[10]。带状疱疹具体发病机制未阐明,与免疫、血清疼痛相关介质含量和神经病理性疼痛的进程密切相关,体液免疫和细胞免疫紊乱会造成多种免疫球蛋白以及细胞因子分泌和释放异常,免疫球蛋白异常与机体抗病毒免疫应答密切相关,细胞免疫应答紊乱与疼痛的产生有关。T淋巴细胞分泌的细胞因子,作用于外周组织、引起疼痛反应[11-12]。中医认为带状疱疹多因情志内伤,肝经气郁生火肝胆火盛,湿热内蕴,外感毒邪而发病,气郁阻滞、血行不畅等造成全身经络受损而发病。行气祛瘀止痛汤具有益气疏肝、化瘀止痛的功效,对气滞血瘀型带状疱疹急性发作具有较好的临床疗效。

本研究发现观察组的总有效率95.56%明显高于对照组80.00%,且观察疼痛、瘙痒、乏力、低热中医证候积分低于对照组,说明行气祛瘀止痛法治疗带状疱疹急性发作(气滞血瘀证)患者可降低中医证候积分,提高临床疗效。这是由于行气祛瘀止痛汤中黄芪补气固表、排脓功效,丹参活血化瘀,延胡索行气止痛、活血散瘀,当归补血活血,金银花宣散风热、清解血毒,茵陈清热利湿,赤芍活血化瘀,黄芩、黄连和黄柏清热燥湿、泻火解毒,秦皮清热燥湿、收涩,地榆凉血止血、解毒敛疮,车前子利水通淋、渗湿止泻,甘草调和诸药,全方共奏益气疏肝、化瘀止痛的功效,对带状疱疹急性发作(气滞血瘀证)患者可标本兼治[13-14]。观察组的外周血CD4、CD8和CD25含量高于对照组,且观察组血清免疫相关因子IgG、IgM和IgA含量高于对照组,说明行气祛瘀止痛法可改善T细胞亚群和血清免疫相关因子。黄芪具有增强机体免疫功能和抗菌作用,可增强网状内皮系统的吞噬功能,对体液免疫、细胞免疫均有促进作用,当归多糖能增强机体免疫功能,黄芩、金银花、车前子等也具有增强免疫功能的功效有关[15-16]。观察组血清 IL-4、IL-17、TNF-α 和 TGF-β1 水平均低于对照组,说明行气祛瘀止痛法治疗带状疱疹急性发作(气滞血瘀证)患者可减轻炎症反应。与丹参改善微循环、促进组织的修复与再生,减轻免疫细胞浸润,金银花对内毒素引起的发热有解热作用,抑制炎症渗出,炎性增生,秦皮甲素和秦皮乙素都有明显的抗炎作用,对疱疹病毒有抑制作用等有关[17-18]。

综上所述,行气祛瘀止痛法治疗带状疱疹急性发作(气滞血瘀证)患者具有较好的临床疗效,可降低中医证候积分,改善T细胞亚群和血清免疫相关因子,减轻炎症反应,值得临床推广应用。

[1] 马心静,卫飞雪,苏迎盈,等.带状疱疹流行病学研究进展[J].中华微生物学和免疫学杂志,2016,36(12):948-953.

[2] 何彩凤,慈超,唐彪,等.播散性带状疱疹53例临床特点分析[J].中华皮肤科杂志,2016,49(11):806-809.

[3] 刘先岭,王静静,智明明,等.泛昔洛韦对带状疱疹患者血清 Th细胞因子、P物质水平的影响[J].山东医药,2016,56(42):88-90.

[4] 黄为阳,韦衡秋,覃永健,等.温阳止痛散阿是穴贴敷治疗老年带状疱疹神经痛的疗效[J].中国老年学杂志,2016,36(11):2734-2735.

[5] 周碧海,李建.大剂量伐昔洛韦联合针刺治疗带状疱疹的临床观察[J].中国药房,2016,27(26):3690-3692.

[6] 杨国亮,王侠生.现代皮肤病学[M].上海:上海医科大学出版社,2000:621-623.

[7] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:3.

[8] 阿不都外力·阿不都克里木,斯拉甫·艾白,王平山,等.维药新药治疗带状疱疹临床研究指导原则 (草案)[J].中国中医药信息杂志,2017,24(1):1-4.

[9] 中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:94.

[10]徐清榜,姚尚龙,郑小岚,等.带状疱疹相关性疼痛患者外周血中Th17细胞及转录因子的变化[J].基础医学与临床,2017,37(1):111-113.

[11]许芸,谭凌玲,汪凯,等.带状疱疹患者血液中细胞因子、T淋巴细胞亚群、STAT3功能评估及鼠神经生长因子的干预效果[J].海南医学院学报,2016,22(13):1350-1353.

[12]李慧,代喜平,李达,等.中药内服外敷联合抗病毒治疗血液肿瘤并发带状疱疹疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2016,25(18):1983-1984.

[13]彭文波.活血解毒法综合治疗带状疱疹临床观察[J].中国中医急症,2016,25(5):902-904.

[14]蒙坚.中医综合疗法对带状疱疹患者后遗神经痛、细胞因子水平的影响[J].医学综述,2016,22(24):4943-4945.

[15]张蓥,赵媛.中西医结合治疗耳带状疱疹26例临床分析[J].中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志,2016,24(2):128-130.

[16]温江杨.中西医结合治疗带状疱疹56例疗效分析[J].世界中西医结合杂志,2016,11(2):211-213.

[17]陈小艳.丹参酮联合盐酸伐昔洛韦片治疗带状疱疹神经痛的临床观察[J].湖南师范大学学报:医学版,2016,13(1):128-130.

[18]赵社海,王春光,龙枚飞,等.中西医结合治疗带状疱疹32例疗效观察[J].河北北方学院学报:自然科学版,2016,32(4):21-22.