利益主体权责关系视角下旧城品质可持续提升策略研究

2018-01-08郑玉梁

郑玉梁, 马 奔

(成都市规划设计研究院,四川成都 610041)

利益主体权责关系视角下旧城品质可持续提升策略研究

郑玉梁, 马 奔

(成都市规划设计研究院,四川成都 610041)

文章从我国旧城品质提升过程中由于各利益主体权责不清从而导致城市更新活动演变为“一次性”改造工程的现实问题出发,在城市品质要素的构成、城市品质提升的事权关系等基础分析上,重构了不同利益主体在旧城更新中的权责关系,并以成都市少城片区有机更新为例,提出了基于权责关系重构的城市品质提升策略。

利益主体; 城市品质; 旧城更新; 权责关系

城市有机更新实际操作中,各类利益主体在旧城更新中的事权范围并不明晰,责任履行的机制尚不健全,导致城市更新活动演变为“一次性”的改造工程,这种现象与城市更新的本质理念并不切合。本文从梳理利益主体权责关系出发,试图构建一套整合多方权责的有机更新机制,规范并引导各利益主体的更新行为,以使得旧城品质得到可持续的提升。

1 城市品质要素构成

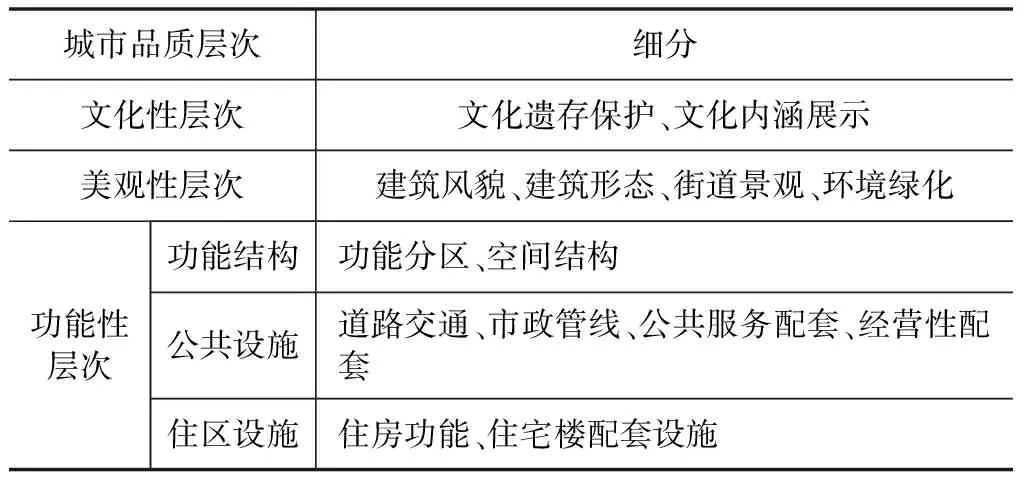

城市品质是反映城市居民生活质量、城市文化内涵和城市整体形象的统一体。依据人对于城市的需求层次,可以将城市品质分为三个层次,即功能性层次、美观性层次和文化性层次[1](表1)。

表1 城市品质要素细分

2 城市品质提升的事权关系

2.1 利益主体的界定

2.1.1 地方政府

地方政府主要通过公共政策制定与项目实施的方式推动开展旧城更新。地方政府的定义包含两个维度。一是按照行政事权横向划分,参与到更新活动中规划、审批、建设等环节的各个行政部门。二是从纵向结构划分,包括市、区、街道、社区等对城市更新项目行使对应事权的不同等级管理机构。

2.1.2 投资经营者

投资经营者是受自利性驱动而参与到城市建设中的主体,从参与城市更新的范围上来区分,包括负责大片区整体更新改造的大型开发商、单个地块开发建设的地产开发商以及紧邻城市公共空间的店铺经营者。

2.1.3 公众

公众即是指居住、生活、工作以及短暂到访旧城区域的个体。城市更新活动会不同地程度影响这些群体在区域中的生活和体验质量,他们是旧城更新中最为重要的利益主体,代表了广大人民群众对于旧城品质的诉求。

2.2 传统以政府为主导的城市品质提升行动中的现实特征

(1) 文化性层次:传统行政手段难以赋予地方文化鲜活生命力。在文化性要素方面,地方政府需要承担保护地方文化遗产、彰显地方文化内涵的责任。文化彰显单依靠地方政府并不能将很好的实现地方文化资源活化利用、文化氛围与城市生活充分融合的目标。对于投资经营者来说,围绕地方文化资源进行商业活动和相关建设是提升自身价值和形象的较好选择,也能在一定程度上弥补地方政府在文化展示上的短板。但投资经营者对文化资源的利用也需要在系统框架下进行,才能在整体层面取得最好成效。

(2) 美观性层次:地方政府有限的管理精力难以实现精细和高效的管控。在美观性要素方面,地方政府所惯常使用的控制与整改措施可以从整体层面收得较好的城市形象效果。但在管理成本和精力的制约下,地方政府在街道环境、店招牌匾、住宅楼外立面附属设施等一些较为细节的城市形象影响要素上并不能实现精细化管控,需要投资经营者、社区居民在一定的导引规范下进行自主整治改造。

(3) 功能性层次:有限空间资源和不健全的政策机制影响城市品质提升效率。在功能性要素方面,受制于旧城空间的有限,政府在空间资源调配上往往显得捉襟见肘。投资经营者的自主经营活动能提供丰富的业态,也能够为政府减轻公共基础配套设施建设的压力。但同时,影响居民正常生活、与片区定位不符、影响公共环境的业态功能需要在系统规则框架下进行疏解和置换,对于这类情况,政府层面并无健全的配套机制予以解决。

2.3 传统权责关系中城市更新活动的局限性

在城市更新的传统权责关系中,各利益主体的响应空间明确,利益类型多元化且存在冲突,形成划分清晰的事权范围以及“各扫门前雪”的权利义务关系。在此背景下,受制于分散产权以及利益平衡机制的缺失,多元主体通力合作存在局限性,城市更新推进缓慢。

2.3.1 地方政府——主导公益性城市空间

地方政府在旧城更新中处于绝对主导地位,基于政治理性与社会理性,通过公共财政支出对市政基础设施、广场、绿地等公益性城市空间要素进行系统提升。其中,主要收益包含三个方面:一是公共环境收益,促使城市与地区产业层次与品质特色的提升,直接提升了城市竞争力,并间接提升区域内未出让的土地收益。二是社会和谐收益,以城市品质提升为民生工程,提升政府在开发商以及居民心目中的社会舆论与形象地位。三是政绩工程收益,在面临更高层级政府部门的绩效考核时,难免体现出“公司化”特征,通过“城市更新”为代表的资源密集型城市管理行为展示政府能力。

2.3.2 投资者——主导经营性城市空间

投资者与开发商是市场的参与者,也是城市更新项目的开发建设实施者,基于经济理性,以商业经营收益作为唯一目标,优化其产权范围内城市空间的形象,并积极提升业态,营造良好的体验空间。明确的利益诉求导致开发商对于城市更新中各项规划控制指标较为敏感,其积极性也由商业盈利所支配。一方面,为了共同提升城市品质,开发商有意愿配合政府与公众,塑造优质城市空间环境;另一方面,开发商在城市更新中倾向于回避与政府界定不清的公共义务,尤其对于公益性城市空间的更新改造,以节约开发建设成本为主要考量。

2.3.3 住区居民——主导私有性城市空间

城市居民往往是被动拆迁对象,基于经济理性,追求符合自身利益的更新行为,体现“严以律人、宽以待己”的特征。针对私有性城市空间,居民更新动力为提升内部居住环境与生活便捷程度,通过增设电梯、附属配套设施、整治综合环境等行为实现,部分私有产权居民致力于美化房屋内部环境,以提升房屋出租价值。但总体来讲,住区居民对公益性城市空间的品质提升缺乏影响,也过于维护个人自身利益,期望直接获取交通更便捷、环境更优美、邻里更和谐的收益,也能够分享到土地价值提升带来的私有房产的增值收益。

3 不同利益主体在旧城更新中的权责关系重构

3.1 利益主体权责联结机制构建

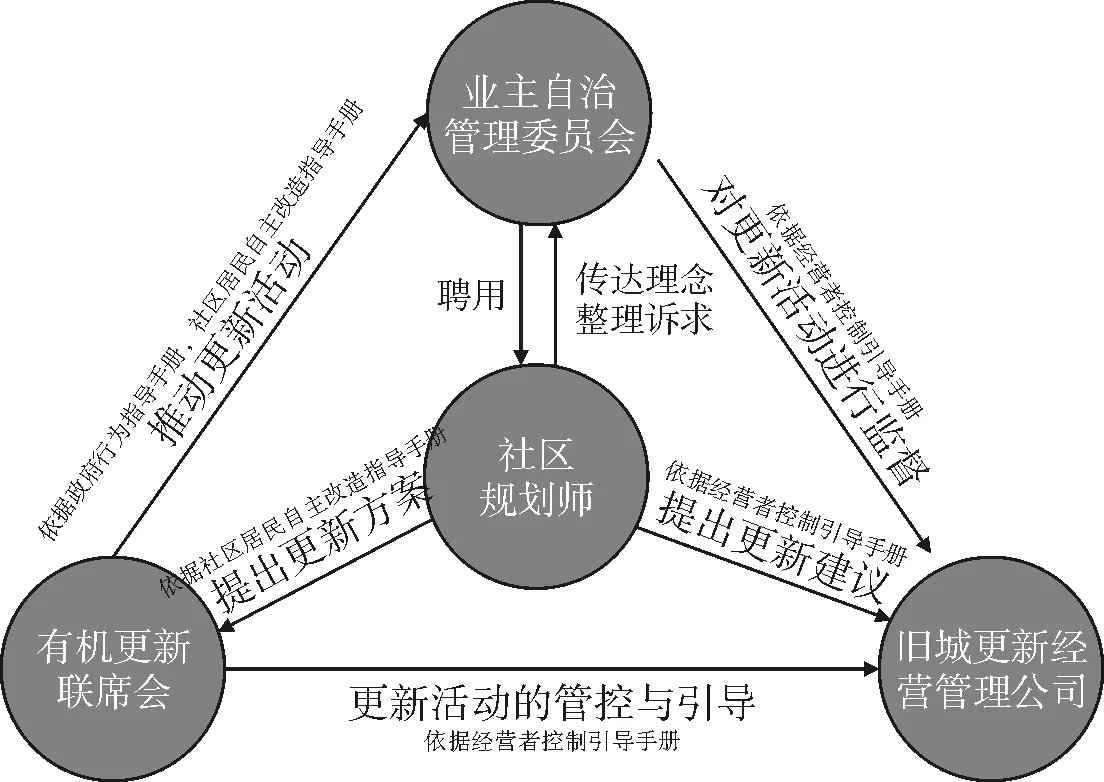

当前利益主体权责关系下,地方政府与开发商之间在旧城更新中针对规划条件开展博弈,存在制度性冲突;地方政府与住区居民之间可能因公共利益界定不清,使得更新活动中居民利益可能受到侵犯,造成分配性冲突;开发商与住区居民之间因权利空间再分配缺乏规则、利益分享缺乏公平机制,导致社区归属感消失、社会网络断裂。为推动旧城有机更新,持续提升城市品质,基于地方政府、开发商、住区居民现有冲突特征,突破传统权责空间划分,将旧城区域作为有机整体,构建三方利益联结机制(图1)。

图1 利益联结机制构建与机构设置

首先是坚持人性尺度,以优化空间布局、提高产业结构为主要目标,确定片区更新与品质提升的总体发展定位。其次是设置专业机构,代理各利益主体。由规划部门牵头,联合建设等相关部门成立片区有机更新联席会,负责统筹、组织、推动片区内的有机更新活动;由街道办牵头,当地居民联合成立片区业主自治管理委员会,监督片区内的有机更新活动;成立片区有机更新经营管理公司,统筹负责片区的产业运营。最后是完善社区规划师制度,以规划师作为利益联结的核心主体,秉持社会经济双重理性,以专业能力传达有机更新理念、指导各类权责空间的有机更新。

3.2 立足品质要素提升的利益主体角色划分

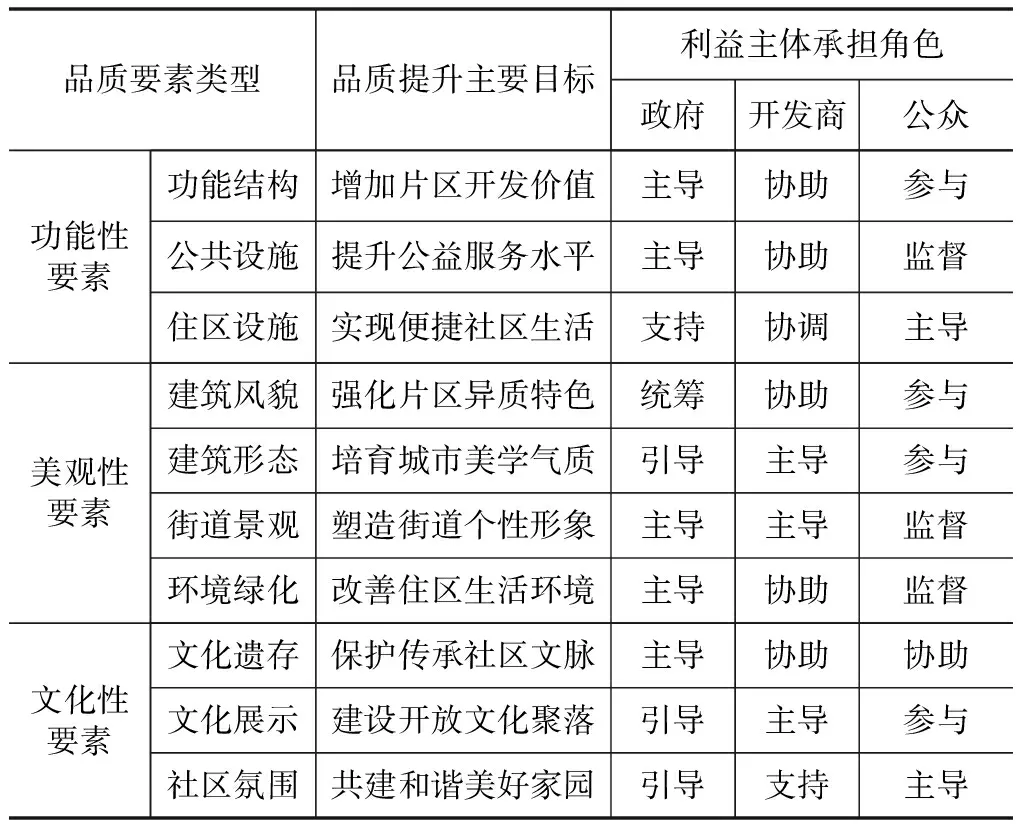

基于功能性、美观性、文化性的品质要素层次与具体类型,确定品质提升的主要目标。由政府主导的品质要素包括功能结构、公共设施、街道景观、环境绿化、文化遗存等内容,主要体现了政府部门对于城市基本公共产品的供给,从而提升城市运行效率。由开发商主导的品质要素包括建筑形态、街道景观、文化展示等内容,主要体现对于片区亮点的塑造,提升片区独特性、差异性,保持片区活力与发展潜力。由公众主导的品质要素包括住区设施、社区氛围等内容,以提升便利性与宜居性为目标,从硬件设施的改造和文化氛围的营造,主要由社区居民为主导角色。品质要素提升的利益主体角色划分见表2。

表2 品质要素提升的利益主体角色划分

4 基于利益主体权责关系重构的旧城品质提升——以成都市少城片区为例

4.1 功能性层次的提升

4.1.1 功能结构

依据少城片区的总体定位,将少城分为文化旅游发展区、创意文化产业区、居住生活区等三个功能分区,在少城有机更新导则中明确各个功能分区的主导业态类型、业态形式及建设方式等,并明确具体的支持政策和限制条件。

4.1.2 公共设施

少城片区公共服务配套的缺口集中在养老服务设施、旅游基础服务设施和体育运动设施等三个方面。地方政府需要制定包括拆旧建新、功能置换、闲置空间挖潜等在内的保障措施,推动养老服务设施、旅游基础服务设施和小型运动场地的建设实施。另一方面,还需要在公共服务设施紧缺但可利用空间有限的地区针对性推行共建政策,通过容积率补偿等优惠措施鼓励开发投资商负担一部分公共服务配套的建设。最后,居民自治委员会需要统筹和梳理当地居民的实际诉求,及时反映对片区内公服设施的需求。

在道路交通方面,首先地方政府需要对片区内道路公共空间进行人行化改造,包括道路断面、交叉口、停车空间、慢行步道、道路附属设施等方面。其次,根据少城南北向道路联系较少的特征,地方政府需同当地居民、投资开发商等群体协商的基础上,打通南北向人行通道。最后,在投资经营者对其权益地块进行改造、重建、新建时,地方政府应当明确其机动车出入口设置原则,避免不合理的机动车出入口加重片区交通拥堵。

4.1.3 住区设施

首先需由地方政府针对既有住宅增设电梯、既有住宅重建、老旧居住区增设公共配套设施、老旧居住区综合环境整治等常见住区设施更新诉求建立完善的机制保障,明确各项更新的申报条件、申请主体、申请要件和申报程序。然后,由居民自治委员会统筹片区内居民的更新诉求,由居民为主导进行相应的更新活动。

4.2 美观性层次的提升

4.2.1 建筑风貌与建筑形态

地方政府须明确少城片区内各功能区对应的建筑的形制、色彩、材质及建筑构件的相应要求,以及宽窄巷子历史文化保护控制区、少城格局控制区以及滨河区等建筑形态分区内的建筑高度、建筑密度、建筑布局模式、建筑后退红线距离、容积率等对应要求,要求对应分区内的投资开发者和居民进行更新活动时均按照以上具体风貌和形态控制要求执行。

4.2.2 街道景观

地方政府应依据街道功能特色,对标识系统、街道小品、人行空间、公共设施、行道树等公共部分进行统一整治改造。对于商场、店铺及居民小区临街面等公共空间与私人空间交接处,提出包括门前盆栽绿化、店招牌匾、建筑附属设施的自主营造范式,由对应利益主体进行自主设计和更新。

4.2.3 环境绿化

地方政府须推动片区内规划绿地的实施,并在街巷边角空间增设微绿地。同时,地方政府须明确提出片区内围墙设置的范式,引导相关利益主体对消极墙面进行垂直绿化或破墙见绿。

4.3 文化性层次的提升

4.3.1 文化遗存保护

地方政府须承担少城文化保护的主要责任。对少城独特的路网格局进行保护,禁止调整少城自清康熙年间所形成的道路宽度、长度和走向,对于目前商业街至商业后街已被现状建设截断的部分,在未来所涉及地块重建时应当按照原有路网格局予以恢复。另外,对片区内历史文化街区、历史建筑和院落、历史构筑物、古树名木等文化遗存进行普查和登记,对于已经纳入相关法定保护名录的遗产进行严格保护。

4.3.2 文化内涵展示

地方政府应当同投资开发商和居民共同展示少城文化内涵。首先,对于存在物质文化遗产的更新地块,应当给予鼓励措施,引导投资开发商结合对应文化遗产内涵进行包括特色业态设置、特色景观营造等在内的展示措施;其次,政府应当鼓励举办体现当地特色的节事节庆活动,如庙会、花灯集市、书画展览、音乐节、跳蚤市场等。最后,对于能够充分体现休闲氛围的特色商业形式,应当结合投资开发者的实际需要和居民正常生活的合理保障予以政策支撑,如将店铺外立面至人行道之间的一定范围划为合理外摆区。

[1] 周凯龙. 基于城市品质提升的肇东城市中心区更新规划研究[D].浙江大学,2013.

[定稿日期]2017-11-22

郑玉梁(1988~),男,硕士研究生,工程师,研究方向为旧城更新;马奔(1989~),男,硕士研究生,工程师,研究方向为旧城更新。

TU-023

A