典籍回译研究之理性思考

2018-01-03贾洪伟

贾洪伟

(1.首都师范大学大学英语部,北京100048;2.四川外国语大学当代国际话语体系研究院,重庆 404100)

典籍回译研究之理性思考

贾洪伟1,2

(1.首都师范大学大学英语部,北京100048;2.四川外国语大学当代国际话语体系研究院,重庆 404100)

在中国,自唐朝就已出现佛教典籍回译现象,典籍回译的历史可谓久矣,但有关回译问题,国内学界仍尚未达成共识,因而有必要以学科史视角,回顾回译研究的历程,梳理回译的定义,总结回译的特点,分析回译的发生机制,凸显广义回译(返译)与狭义回译(逆译)之间的异同,将返译与逆译做区别性的学科化理性考辨。

典籍回译;发生机制;理性考辨

近年,国家逐渐加大“软实力”政策实施的力度,逐步推动海外汉学研究,旨在了解海外汉学家对汉学走向世界所做的工作,以便为中国文化“走出去”提供借鉴。要推动海外汉学研究,势必涉及典籍回译实践,这就无形中推动了典籍回译实践及其理性思考。但是,国内学者有关回译的术语指称、定义、英文术语、发生机制、应用范围、特点与原则、价值与意义、历史发展等问题的探讨,可谓人言言殊,因而回译的系统化研究亟待学界的关注和重视。

一、历史回顾

有关回译的出现时间,国内尚未发现详尽的文献,但依据回译应用的对象、规律和功能等事实推断,中国早期与周边邦国互动的政务翻译、中国佛经翻译等势必涉及回译。据王正良所说,早在唐朝,玄奘就与典籍回译结缘,将久已失传的印度佛教哲理名著《大乘起信论》回译成梵文。[1](P13)另外,印度遭遇灭佛事件后,梵僧请汉译佛经重返印度,其中一些稀缺汉译佛经势必要回译为梵文。不论上述信息确定与否,但《徐光启集》[2]和《徐光启全集·徐光启诗文集》[3]中载入多篇从葡萄牙语回译的书信和奏章,说明明朝时期已存在确凿的典籍回译证据。

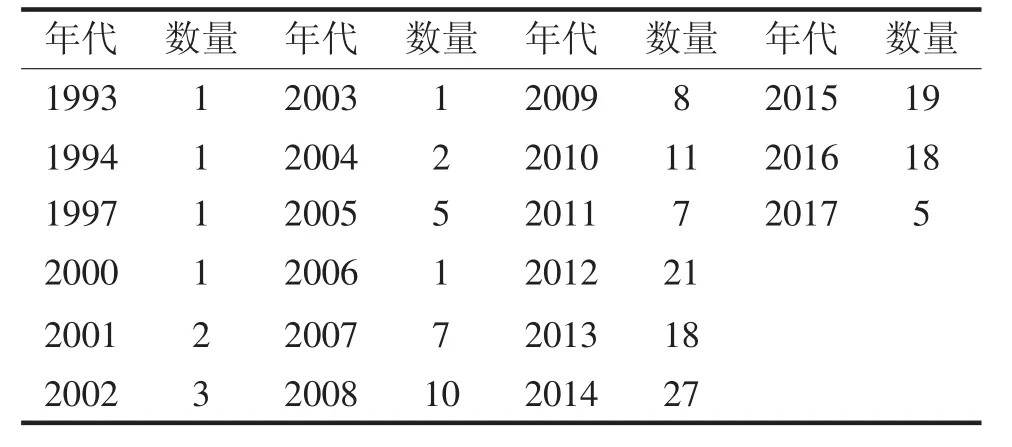

(一)文献数据分析 尽管历史上很早就存在回译现象,但直到1936年才有人写作专述论文。就现有文献而言,自1990年代起,学界开始关注回译现象。迄今为止(2017年7月12日),中国期刊网上以“回译”为篇名的数据为169项,其中报纸3篇(2012、2013、2017各1篇),会议论文12篇(2007、2008、2010、2011、2013、2015、2016各 1篇,2012为5篇),博士学位论文2篇(2006、2012各1篇),硕士学位论文40篇(2005、2009各1篇,2008、2010、2015各 2篇,2011、2016各 3篇,2012为4篇,2013为9篇,2014为13篇),具体分布情况如表1所示:

表1 中国期刊网篇名含“回译”成果统计表(2017-07-12)

从表1可见,中国期刊网上最早的回译研究成果是《释义、归化和回译——三谈变通和补偿手段》。[4]2000年以前只有4篇文章,大多数文章都出现于2000年以后,几乎每年都有成果发表,从2007年以后呈现出稳步上升趋势,其中以2014年期刊和硕士学位论文成果最多,2013、2015、2016年次之。

为了验证中国期刊网所得数据的准确性,笔者于同日以“回译”为标题搜索条件,获得读秀知识库数据中期刊论文154项,报纸文章14项,学位论文57项,显然总数高于中国期刊网,且将中国最早的回译理性研究提前到1930年代的《太平天国干王洪仁玕供词之回译》,[5]同时又补充了56项相关数据。

除了期刊文章,国内出版回译研究主题专著2项。王正良以博士论文《回译研究》[1]为基础出版同名著作,是目前最为系统的研究回译现象的专著;王京涛以辜鸿铭英译《论语》为基础出版的《西播〈论语〉回译:辜鸿铭英译〈论语〉详释》,[6]其行为是回译,其本质是“再创作的再创作”“诠释再创作”“解读再创作”,[6]或“阐释辜鸿铭的再创作”,也就是说辜鸿铭的英文和王京涛的汉语都是汉语和英语作为源语言的“译文”,但不属于回译的本质范畴,原因在于:回译须将译语还原为源语的原话,而不是任何其他的翻译语言。除了专著,读秀知识库中图书库的全部字段“回译”数据(搜索时间:2017-07-12)有112部著作涉及回译内容,其中主题专著2部、语言文字专著74部、文学专著9部、文化与科教专著7部、医药卫生著作6部、史地专著5部、政治与法律著作4部、哲学与宗教专著2部、工业技术著作2部、经济和综合性著作各1部,这些作品中的回译,或涉及语言教学中的原译文转换,或涉及文化经典外译还原,或涉及回译作为信息传播的方式,不一而足。

除了纯粹数据的分析,我们还发现,不论是学科史研究,还是定性或定量分析的文章,都有必要采取多重搜索和多重验证的数据获取方式,一方面有利于获取数据的充分性,一方面更可保证数据分析的信度和效度。

(二)回译研究的演进性分析 纵观现有文献,回译研究大多处于零散的感性探索阶段,有的从文学作品外译看人名回译,有的从汉外或外汉回译看语言教学,有的从语言学不同分支的视角看回译现象,有的以回译为手段检测译作质量,有的探讨文学回译的特质性,有的以回译为手段追溯国外学者作品中的素材渊源,有的探讨回译的类型与特点,等等。

虽然在王正良之前,也有对回译现象的理性分析,但系统程度和内容全面性不如王氏;就是在王氏之后,虽然论文数量在不断激增,但兼具系统性和全面性的作品可谓凤毛麟角。表面上看,相关的研究作品越来越多,可这些作品主题虽异,观点却大同小异,无甚本质不同,更有甚者一稿多发,或稍改标题一文多发,如《返璞归真最是信——由几处经典引文所想到的》[7]与《返璞归真最是信——由几处经典引文所想到的》[8]、《论译文的回译性》[9]与《论译文的回译性与翻译》[10]、《必须重视汉学译作中的原典回译问题》[11]与《翻译汉学作品须重视原典回译》[12]、《“文化回译”研究——以赛珍珠中国题材小说〈大地〉中译为例》[13]与《“文化回译”研究——以赛珍珠中国题材小说〈大地〉中译为例》[14]等,其中更有甚者抄袭他人内容重复发表,如《〈喜福会〉中译本的回译问题》[15]与《美国华裔英语文学翻译中的回译问题——〈喜福会〉及其中译本个案研究》。[16]

此外,这些作品虽然都标着“回译”,但内容所指却各不相同,如辜鸿铭(2013)指的是翻译行为,非翻译内容[6];洪玉婷(2012)指的是学习方式,非翻译现象[17];贺显斌(2002)指的是策略、手段和工具,非翻译内容和行为,[18]等等。这些所指差异及其基于这些所指差异做出的探讨,使我们有必要对回译的定义、发生机制、应用范围等做以系统的批判性分析。

二、回译定义与特点

如前,玄奘的佛经梵文回译系梵文经典遗失所致,故无原文可回归,简又文之所以回译太平天国干王洪仁玕供辞,是因为:(1)无法找到原供辞为考证历史服务;(2)“先把它回译过来,已足为研究太平朝史事者之无尚珍贵的参考资料”,[5](P4)两相结合可推知,回译并非完全是“翻译还原”。[19](P215)那么,回译到底是什么呢?

(一)回译定义 就目前翻译界而言,有关回译的界定可谓人言言殊,尚未形成一致的意见。当前坊间常见的回译定义有如下几种:

1.回译即是将A语言的译文B,翻译成A语言。[20](P362)

2.回译是将甲语种译入乙语种,以后又再作为素材引用从乙语种译回甲语种,或从第三、第四语种译回原始语种。[21](P386)

3.回译就是对译文进行再次翻译,把自己或别人的译文翻回原文,这种翻译方法在英语里被称之为back translation。[22](P352)

4.回译是翻译者将从一门外语中借来的词翻译成这种外语,反之亦然。[23](P358)

5.回译就是把译成特定语言的文本重新译成源语的过程(Back translation refers to a process in which a text which has been translated into a given language is retranslated into SL)。[24](P14)

6.回译就是指把被译写成另一种文字的内容再转译成原文的表述。[25](P4)

7.回译是指通过回溯拟译文本与目的语文本间内在的语言和文化联系,把拟译文本中源自目的语的语言文化素材或文本重新译回源语的翻译活动。[26](P59)

纵观上引诸定义,其共同点莫过于翻译方向,从A语言到B语言,再到A语言,体现了“回”字的术语义项,同时也约定了回译的操作方向(定向性),就是从B语言到A语言,也称逆向翻译(backward translation)、逆译(retroversion),或返译(back translation)。恰是“译”的指称构成了诸家定义差异之所在,有的主张译成“原语”,就是文本还原,也就是“返译”的精妙所在;有的主张“源语”,就是逆向翻译,既可是文本还原,也可是独立的逆向写作。此外,回译既可存在于同一语言内部不同时期文本之间,也可存在于不同语言或语种之间。但是,不论是语内还是语际行为或过程,回译的界定都无法一劳永逸的解决,原因就是回译的指称存在广义和狭义之分。

狭义的回译就是返译,也就是从译文复归原文本的翻译行为,如原来是中文,译成英文后,又由英文回归中文原话。究其本质而言,狭义的回译不完全是翻译。虽说回译不是纯翻译行为,著名译论家思果认为,回译是一件难事,即:本来是外文,不论多难,都可以译成中文;独有原来是中文的外文译文,任何高手也译不回来;意思可以译对,却不是原文。任何人手上有原文,都可以拿出来指责你。而找出原文有时候并不太容易,虽然找到了照抄,一点不费气力,只要不抄错就行了。[27](P119)可见,狭义的回译不属于纯粹的翻译行为或过程,只属于广义翻译的范畴,不宜用retroversion来对译,只能用back translation对译。

广义的回译就是逆译(back translation或backward translation),也就是一种再次翻译行为或过程,既可以将译入B语言形式的文本,在不参考原文本的情况下,不求等同于原文本的要求下,重译为A语言,其本质属于纯粹的翻译范畴;也可以是将B语言形式的文本复归A语言形式原本,其本质不属于纯粹的翻译范畴,也就是说广义的回译包括纯粹翻译范畴和非纯粹翻译范畴的两种再次翻译行为。此外,实际翻译中时常出现依据原文本做出的解释、描述或改写,再以此为原本译回源语,这也是回译行为。

(二)回译特点 不论是广义还是狭义的回译,作为语言文本的转换行为均享有:(1)文本信息转换行为,均属广义翻译范畴;(2)语言形式间性,从B语言(形式)到A语言(形式),①即A→B1,B2,B3……Bn→A(狭义回译)和A→B1,B2,B3……Bn→A1,A2,A3,……An(广义回译);(3)文本转换的定向性,从译语到源语;(4)原译文本之间存在互文性,译本信息为再次翻译提供信息转换依据,两者互为文本。

因两者形成的译本有所不同:(1)两者的操作模式不同,狭义(返译)以译本信息为基础,锁定文本信息范围,选定原本搜索关键词,利用各种手段找寻原本;广义(逆译)以译本信息为再次翻译源本,将文本信息重新译回A语言(形式)。(2)两者的翻译准备工作不同,返译以互文性信息为据,考据译文信息,搜寻原文本,逆译则查询资料,理解文本内容。(3)两者的翻译工作侧重点不同,返译侧重原文本搜寻,逆译侧重信息理解和译写。(4)两者的翻译过程和结果不同,返译照抄原文本,只是两个文本之间的转换;逆译则译写信息,形成独立于前两个文本的新文本。

三、回译的发生机制

不同文化之间的互动必然催生翻译行为,而本土文化与外来文化的互动与交融呈现的是两种文化杂语共生的状态,使得一部分拟译文本中混杂着译入语文化的成分,如意象派大师庞德作品中的李白诗歌、海外汉学作品中的中国文化等,因此,回译也就成了当代翻译活动中必不可少的范畴成员。但因回译有广义和狭义之分,回译的发生机制也应具有广义和狭义之别。

(一)狭义回译(返译)的发生机制 一般而言,强势文化大多以输出为主,弱势文化则以输入为主。清朝以前,中国文化一直较他国文化发达,对周边乃至世界文化产生深厚的影响。欧美各国借助中国文化得以强大,在19世纪纷纷与中国通商,试图向中国输入政治文化意识形态,但同时仍鼓励国人研习中国语言文化。譬如,英国汉学家唐古拉斯(Robert K.Douglas,1838-1913)于 1875年在皇家学院做“中国语言与文学”讲座,期间数次贬斥中国语言文化落后、腐朽,指出中国欲发展必须借助“西方科学”之力,同时前后两次倡导英国民众克服困难学习中国语言文化,[28]倡议名校建立汉学教授席位,号召翻译中国文化典籍。在与他同时代文人(如理雅各、穆勒等)的推动下,中华典籍得以成功英译,这些典籍对今日中华典籍外译工作具有极大的参考价值,使得今日从事英国汉学和中国典籍外译研究会涉及大量的回译工作。

同样,1930年代,英国著名哲学家瑞恰慈来华研究孟子并著成《孟子论心》(Mencius on Mind,1934),期间在给李安宅《意义学》(1934)写作“弁言”时,仍不忘贬斥中国语言文化,倡导输入西方科学,而他自己则来华向孟子“取经”,这一切均铸就了今日英国汉学研究中回译的发生机制。如今,中国已从动荡不安复归繁荣,在推动中国文化“走出去”的同时,须清楚海外汉学家曾做过什么,有哪些经验与教训可供参考,这就注定了回译工作是无法避免的。此外,外国学者引用本族文化语句为论据,论述相关问题,一旦这样的成果需要译入本族语,这些本族语论据也需要回译。

(二)广义回译(逆译)的发生机制 随着全球化的推进,中国与世界各国的接触越来越频繁。在接触过程中,不免有些中国文化因子融入外国文化并写入作品中,如美国文学之父艾默生作品中的道家美学观点。一旦这些作品需要翻译,因为无法找到具体的中文语句,只能加以重新写译,这样的翻译在本质上就属于回译。因政治、兵乱、天灾等因素,特定文化典籍遗失,遂以原本译语文本为范本,重新翻译回源语言,如唐玄奘回译印度佛教哲学名著——《大乘起信论》,这样的文本注定无原本可考,但究其性质,自然也属于回译范畴。

国际互动增加了译员的市场需求,为了培养更多更好的译员,翻译培训大多以译文回译原文为手段,训练学生的语言理解、目标语言写译能力、自我评价能力等,这就促生了新型的回译——语言学习回译。

综上所述,不论是广义回译还是狭义回译,其发生机制均因市场需要而生,只是狭义(返译)应用于典籍文本或涉及典籍语句的复原;而广义(逆译)应用的范围较广,如遗失典籍原本的回译、语言教学、译作评估等领域。

四、结语

相对于顺译(由A到B语言顺序的翻译行为),回译,特别是返译,常常会使译本(B)偏离源文本(A),但这种偏离对源语文化产生的影响未必是负面的。若从中华文化“走出去”的角度看,回译者面对的很可能是不同文化观照的产物,因此就需要将目光转向译文文化立场,重新以译文文化立场观照源文化和源文本,以便更好地认识源文化和源文本,同时为回译者乃至译入语文化认识、发掘、利用和发展本族文化提供参考的视角和模式,进而更好地促进本族文化的发展,加强本族文化维护主权、抵抗外来入侵因素的能力。

目的语译者,特别是海外汉学家不但熟悉目的语读者的接受能力和表达习惯,且了解源文本和源语文化。一经传译,经历了源语到目的语的过程的源文本,在保留源语文化印记的同时,也不免被目的语文化所侵染和同化,回译时根据需要可复归原文本,也可重新翻译,再现同化后的文本变化,这样不但有益于译者通过比较、解析、评价等过程,找寻文本变异的规律,也有益于参考合适的文本语言进行文化的外宣。

如前,回译的理性阐释发轫于1980年代,至今虽有30余年历史,但仍处于科学研究的萌芽状态,不但成果数量不够丰富,且大多为经验型总结;微观探讨的多,宏观阐发的少;广义回译与翻译和语言教学的多,狭义回译理论研究的少。可见,有关回译理论研究仍待于深入发掘。

基于回译定义的梳理、回译特点的归纳、回译发生机制的分析,笔者认为有必要将狭义回译(返译)与广义回译(逆译)单独立项,从发生机制、逻辑定义、类型、特点、原则、过程、适用范围、价值与意义等角度,从翻译研究学科的高度,加以理性化的考量,以便与应用于语言与翻译教学、翻译评估等的广义回译现象区别开来。

注释:

①括号中的“形式”出于语内翻译为同一语言的不同时代形式考虑所添加的,特此说明。此外,返译以A语言文本译成的B语言文本,因不同译者因不同因素产出的译文各不相同,所以B语言文本为B1,B2,B3……Bn,但不管有多少个B语言文本,最终返译的结果都是A语言原本。然而,逆译以A语言文本译成的B语言文本B1,B2,B3……Bn为底本,重新译成A语言,也就因不同因素产生不同的译文本A1,A2,A3,……An,这也是返译与逆译的区别之所在。

[1]王正良.回译研究[M].大连:大连海事大学出版社,2007.

[2]王重民.徐光启集[M].上海:上海古籍出版社,1984.

[3]徐光启.徐光启全集·徐光启诗文集[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[4]柯 平.释义·归化和回译:三谈变通和补偿手段[J].中国翻译,1993(01):23-27.

[5]简又文.太平天国干王洪仁玕供词之回译[J].逸经,1936(09):4-15.

[6]辜鸿铭,王京涛译注.西播《论语》回译:辜鸿铭英译《论语》详释[M].上海:东方出版中心,2013.

[7]王宪明.返璞归真最是信——由几处经典引文回译所想到的[J].清华大学学报(哲学社会科学版),1994(04):72-76.

[8]王宪明.返璞归真最是信——由几处经典引文回译所想到的[J].中国翻译,1997(04):48-50.

[9]李思龙.论译文的回译性[J].辽宁师范大学学报,2002(03):88-90.

[10]管雪兰,李思龙.论译文的回译性与翻译[J].玉林师范学院学报,2002(02):89-91.

[11]陈圣宇.必须重视汉学译作中的原典回译问题[J].中国出版,2007(01):61-62.

[12]陈圣宇.翻译汉学作品须重视原典回译[J].博览群书,2007(02):52-53.

[13]梁志芳.“文化回译”研究——以赛珍珠中国题材小说《大地》的中译为例[J].民族翻译,2013(01):10-17.

[14]梁志芳.“文化回译”研究——以赛珍珠中国题材小说《大地》的中译为例[J].当代外语研究,2013(08):51-55/77.

[15]翟海静.《喜福会》中译本的回译问题[J].淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版),2009(05):126-128.

[16]刘芳.美国华裔英语文学翻译中的回译问题——《喜福会》及其中译本个案研究[J].山东外语教学,2005(06):7-10.

[17]洪玉婷.回译——自主学习之友[J].海外英语,2012(15):140-141.

[18]贺显斌.回译的类型、特点与运用方法[J].中国科技翻译,2002(4):45-47/54.

[19]李平,冼景焗.翻译中的回译——评《中国印度之智慧》的中译[J].译林,2009(04):215-217.

[20]葛传槼.漫谈汉译英问题[A].《翻译通讯》编辑部编.翻译研究论文集(1949-1983)[C].北京:外语教学与研究出版社,1984.

[21]李全安.文学翻译275问[M].郑州:河南人民出版社,1990.

[22]冯庆华.实用翻译教程:英汉互译[M].上海:上海外语教育出版社,1997.

[23]金惠康.跨文化交际翻译[M].北京:中国对外翻译出版公司,2003.

[24]Shuttleworth,Mark&Moira Cowie.Dictionary of Translation Studies[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004.

[25]方梦之.译学辞典[Z].上海:上海外语教育出版社,2005.

[26]陈志杰,潘华凌.回译——文化全球化与本土化的交汇处[J].上海翻译,2008(03):55-59.

[27]思 果.翻译新究[M].北京:中国对外翻译出版公司,2000.

[28]The Language and Literature of China:Two Lectures.London:Trübner& Co.,1875:1&117.

Reflections on Back Translation in China

JIA Hong-wei1,2

(1.Department of College English,Capital Normal University,Beijing,100048;2.Institute of Internortomal Disclurse Studies.Sichuan International studies University,Chongqing,404100)

In China,back translation can trace back to Tang Dynasty,so it has a long history in China.However,Chinese scholars have not reached a consensus on the basic issues of back translation,so it is of necessity to reflect in terms of academic historiography its general development in China,examine its definitions,sum up the features of retroversion and back translation,and to analyze their generative mechanism to indicate their similarities and differences.Finally,it calls for a distinctive and rational study between back translation and retroversion in the perspective of translation studies.

back translation of Chinese classics;generative mechanism;rational reflections

H059

A

1674-0882(2017)06-0009-05

2017-09-30

四川外国语大学当代国际话语体系研究院2017年度招标课题一般项目“文化符号价值开发与国家形象跨文化传播策略研究”(2017SISUHY012)

贾洪伟(1977-),男,黑龙江哈尔滨人,博士,副教授,研究方向:翻译符号学、语言学史、思想史等。

〔责任编辑 裴兴荣〕