IYPT模式下利用“Trakcer与光电门”开展互补性探究*

2018-01-02李桂旺耿宜宏

李桂旺 耿宜宏

(江苏省前黄高级中学 江苏 常州 213161)

IYPT模式下利用“Trakcer与光电门”开展互补性探究*

李桂旺 耿宜宏

(江苏省前黄高级中学 江苏 常州 213161)

“IYPT” 目前在国内依然是具有创新性质的前瞻性项目.借鉴“IYPT”项目,通过学生汇报交流答辩的方式开展课堂教学,既能够让(部分)学生充分体验开放式全真探究,也能够让所有同学通过听取汇报感同身受,有利于激发学生的探究热情,提升学生的学科核心素养.

IYPT tracker软件 课堂教学 实验探究

课堂教学具有相对集中,易于组织统一教学的特点.尤其是讲授课更为适合,而现有的中小学教学中讲授所占的比例非常大.随着教学改革的不断推进,出现了不少创新的课堂教学方式,但教师的讲授在课堂教学中依然是最重要的角色.

物理是以实验为基础的自然学科,很多概念、规律的形成都是以实验为基础的,因此实验教学便成了物理课堂教学的常态.从过去重知识的掌握到现在重知识的形成过程,从而使得“探究教学”广泛存在于现有的课堂教学中.

1 常规实验探究教学

物理课堂教学中的实验一般有演示实验、分组实验等.限于时间与效率的制约,常态课中的实验教学一般以演示实验为主.一般在公开课、展示课中会看到有学生参与的演示实验、或体验性实验或学生小组合作实验.因为重过程的探究性实验教学时间很难把控,可能会影响课堂效率.这就使得“探究实验教学”停留在有想法、少做法的层面上.而且常规的实验教学是在教师预设下展开的.如果出现环境、器材等外界因素的变化,超出了预设范畴,会产生事倍功半甚至失败的局面.为了能够使这种状况得到改善,我们开展了创新尝试.

2 借鉴IYPT模式尝试创新探究

2.1 IYPT是什么

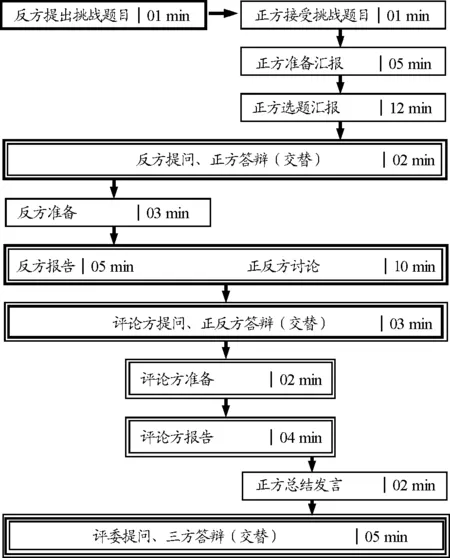

IYPT的中文全称是青年物理学家锦标赛,这种模式是由物理学家尤诺索夫(Evgeny Yunosov)于1979年最早提出的,最初被莫斯科大学用于选拔优秀学生.IYPT赛题都是贴近实际生活的开放性物理问题,其主要目的是训练学生针对实际物理问题合作研究、发表观点和进行辩论的能力,并特别强调团队协作、开放思维和表达能力,流程如图1所示.

图1 IYPT比赛流程

IYPT是2010年后随着我国部分高校认真研究了IYPT的理念和竞赛方式等各环节,充分认识到这个活动对提高大中学生的创新意识、创新能力、协作精神和实践能力具有积极的意义.此后IYPT的竞赛模式在我国进行推广,因而决定举办中国大学生物理学术竞赛CUPT,后来延伸到中学生当中.

IYPT的实质是科学探究后通过汇报方式以团队的形式进行的物理辩论对抗赛.提前一年公布需要探究的问题,赛题具有开放性、探究性,解决问题过程的多样性和不确定性,需要学生具备一定的理论基础、实验技能及较强的合作意识.比赛中共分为3支队伍(正方、反方和评论方).

2.2 IYTP的借鉴

鉴于现有课堂中探究教学的不足和IYPT项目探究的特点,笔者在物理课堂教学中尝试融入PT方式.限于时间与空间的约束,不完全照搬.主要是让部分有条件学生利用课余时间亲力亲为,主动参与,开放式全真探究.然后在课堂中通过汇报交流答辩的方式开展教学,能够让所有同学感同身受.更重要的是,利用“IYPT”方式(笔者将这种方式开展的课称为“PT”课型)的探究教学活动,能够尽量排除很多教师经验性的预设因素,让学生在原生态环境中去感受探究的乐趣,包括探究过程中遇到的各种困难以及如何克服困难的体验.真正意义上全方位培养学生的学科核心素养,提升学生探究能力和分析问题解决问题的能力.

3 IYPT模式在“探究碰撞中的不变量”中的尝试

我校(江苏省前黄高级中学)自2012年开始尝试JSYPT(由江苏省教育厅、江苏省物理学会组织的创新学术辩论赛)项目,它与IYPT是同一种模式.开展至今,在各级比赛中都取得了优异的成绩[1].2015年我校在这个项目的基础上成功申报江苏省“启·创”物理实践课程基地,使得项目活动的开展有了广阔的平台和相当的“群众”基础,在本地区及该领域有了一定的影响力.

3.1 课堂教学设计方案

(1)通过播放视频观察生活中常见的碰撞现象(交通汽车碰撞、台球运动和冰壶运动)并建立“碰撞”的物理概念.根据化繁为简的基本思路,引入“牛顿摆”的演示实验.通过观察交流分析小球间依次发生一维碰撞,并建立“一维碰撞”的概念.

(2)从各种“碰撞”中是否存在一定规律的角度,引出“电荷守恒定律”和“机械能守恒定律”,从而尝试研究“碰撞中是否也存在‘不变量’”的规律,即产生问题.

(3)考虑到课堂教学的实际,将学有余力和有兴趣的同学分成几个小组,提出问题后利用课余时间各自相对独立地开展探究(大约2周左右以保证得到相对充分的探究).每组同学选择一种合适的探究方案,教师可进行适当的方向性和技术性的帮助,通过探究,最终形成研究报告(PPT展示).重点汇报:方案确定的依据(包括排除其他方案排除的原因或困难)、实验探究详细过程(模型、原理、器材、表格设计、数据测量和分析、初步结论和误差分析),课堂中所有同学以及教师共同参与交流讨论,项目小组同学答辩——此即为“IYPT”模式的借鉴.

(4)借以项目探究的小球碰撞“速度交换”现象总结产生的条件,分析“牛顿摆”现象的原因.同时介绍“冰壶比赛”中“打定”的技术原理,理论回归.

3.2 “Tracker”与“光电门” 方案互补探究、汇报及答辩实录

规律的探究结论一般应该具有普遍性,即便是在特定条件下的某些规律,也必须是满足条件的前提下具有普遍性.比如:只要满足“只有重力(弹力)做功”的前提下,系统机械能就应该守恒.在探究过程中就需要考虑尽可能多的变量,然而并不是所有的变量的测量与监控都是很方便的.虽然规律本身在所有模型中都是成立的,但实际探究中有些模型X变量的测量监控比较方便,有些模型中Y变量的测量监控比较方便.这时我们需要可以考虑利用多个模型的互补式方案来探究.本例就是在“探究碰撞中的不变量”时就借鉴“IYPT”模式,采用分组多模型互补方案开展探究的尝试.

3.2.1 “Tracker”方案

方案模型

小球在水平轨道槽的运动碰撞,利用高速摄像机将碰撞前后的过程拍摄成小视频,通过天平(或电子秤)测量出小球的质量,运用PC版Tracker追踪软件分析碰撞前后的速度进行探究.

变量分析

小球的质量;小球运动的速度;碰撞接触面的性质(不方便监控).

方案确定

(1)实验器材.金属导轨槽、金属导轨、一对相同的金属球、一对大小相同但质量不同的金属球与玻璃球、高清摄像机、电脑(Tracker追踪分析软件);

(2)研究对象.一对相同的金属球;一个金属球与一个大小相同的玻璃球(体积相同);

(3)研究手段.拍摄各种情况碰撞过程的视频,通过Tracker追踪分析出碰撞前后的速度;

(4)猜想“不变量”.

方案实施

(1)用天平称量小球质量:两个相同大钢球的质量为32.6 g,小钢球质量为21.7 g,玻璃球质量为5.5 g.

(2)调节轨道槽口竖直,确保小球沿槽滚动,并用热熔胶固定,将两个球放在轨道上以多种方式发生碰撞.

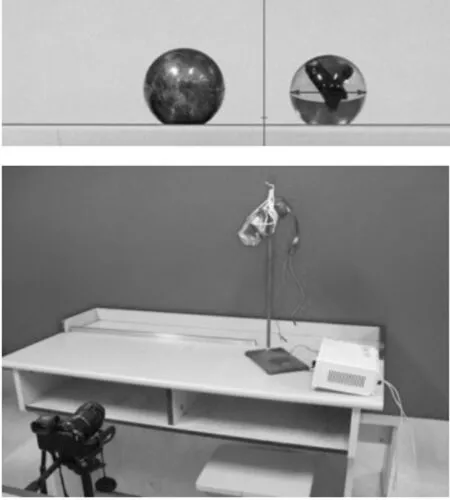

(3)利用高速摄像机(用200fps拍摄)拍摄成高清视频,如图2所示,利用Tracker追踪软件分析碰撞前后的运动情况.

图2 利用高速摄像机拍摄成高清视频

记录处理

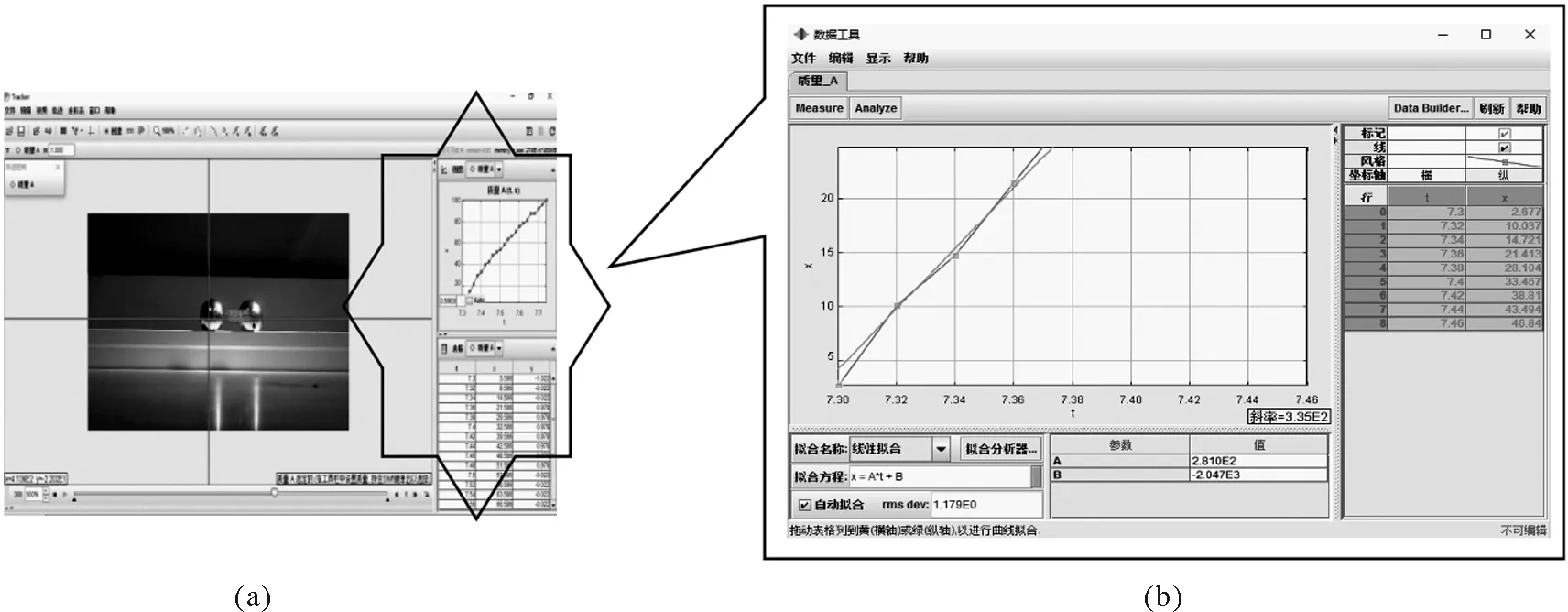

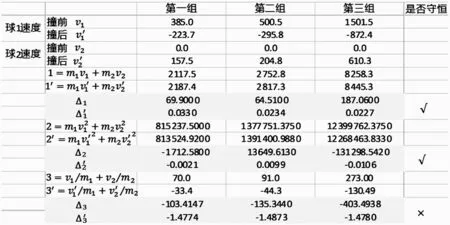

数据处理:Tracker软件可以在定义坐标的基础上,追踪每一帧小球所在位置.利用Tracker分别获取碰撞前瞬间与碰撞后瞬间(各5帧左右)大约0.025 s时间.该软件可以直接生成前5帧的位移与时间图像和后10帧的位移与时间图像.如图3所示,由x-t图线拟合可以得到斜率即为速度大小.数据用“-”表示反方向速度.

图3 位移时间图像

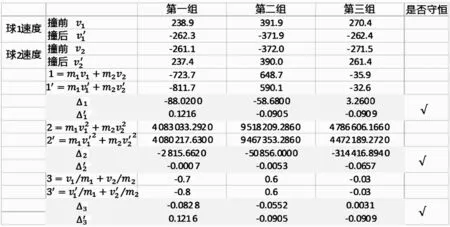

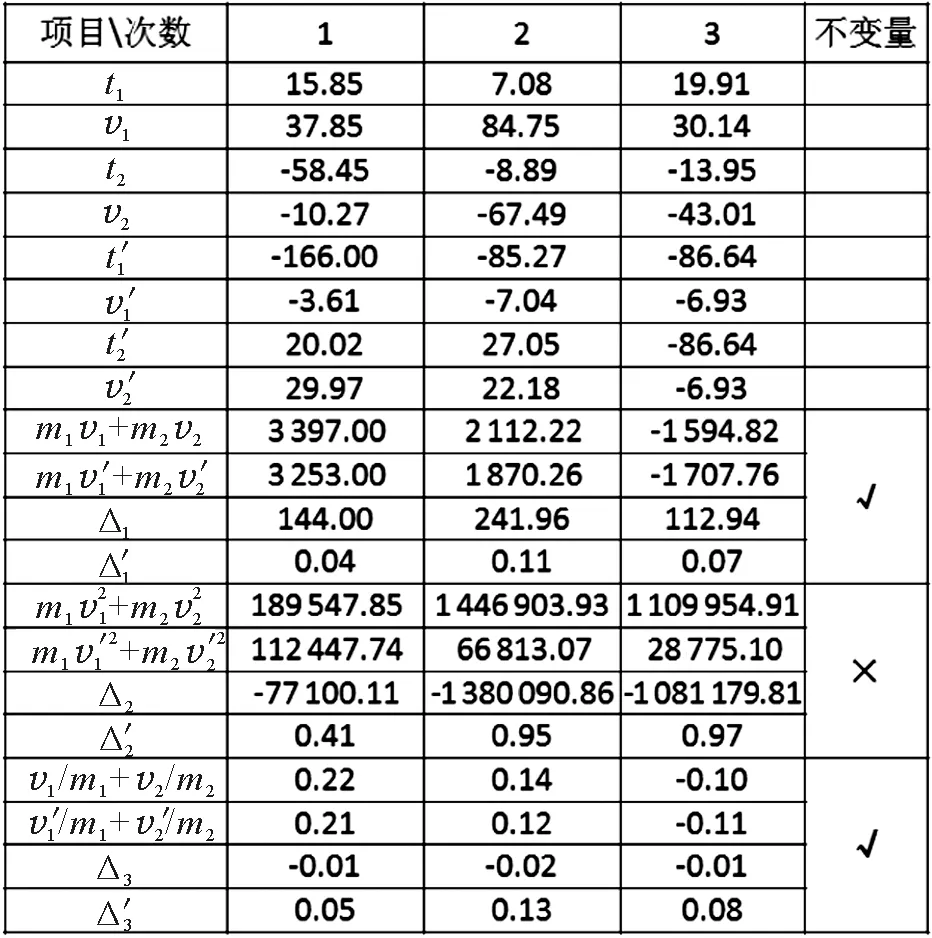

表格中的Δ表示物理量的绝对差值,Δ′表示相对差值

情形1:一个钢球静止,一个钢球运动 (m1=m2=32.6 g).

表1情形1实验数据

在这种情况下,发现所猜想的3种关系都是“不变量”.

情形2:两个钢球以不同速度对碰(m1=m2=32.6 g).

表2情形2实验数据

在这种情况下,所猜想的3种关系都是“不变量”.

情形3:一个钢球前进,另一个钢球追及(m1=m2=32.6 g).

表3情形3实验数据

这时所猜想的3种关系依然都是“不变量”

情形4:运动的玻璃球碰撞静止的金属小球

(m1=5.5g,m2=21.7 g).

表4情形4实验数据

这种情况下,所猜想的关系前2个是“不变量”,第3个不是“不变量”.

当然玻璃球与金属球还做了其他几种情况的实验,所得到的结论也是前2个“不变”,第3个不是“不变量”.

分析归纳

误差分析

(1)实验过程中小球的滚动会产生实验误差;

(2)实验过程中利用Tracker追踪时手动捕捉位置会产生误差;

(3)拍摄相机的畸变会产生微小误差.

交流讨论

生:热烈鼓掌中……

师:下面进入讨论环节,相互交流,可以提问,同项目小组的其他成员都可以回答或主动补充说明.

生甲:你们是以什么方式给小球提供初速度的?

成员:将小球放在轨道上,利用手指弹出的方向提供初速度,但是在弹球时不能犹豫.

生甲:谢谢!

生乙:小球运动过程中的摩擦力影响大吗?

成员:有影响,但由于我们利用高速视频抓帧的方式,截取碰撞前后极短的时间,所以这个影响很小.

生乙:谢谢!

生丙:在前2组实验中式(1)与式(3)的差值为什么会一样?第3组的式(1)与式(3)的差值就不一样了.

成员:我们在探究到第2组后有成员就发现了这个问题,主要原因是这2组实验中小球的质量相等,所以式(1)差值与式(3)的差值必然相等.

生丙:谢谢!

师:你们这种方案有没有什么不足或遗憾的地方?

组长:我们当初设计方案时考虑到质量、速度的变量还考虑到小球碰撞的性质的问题,因为小球钢性较好,机械能损失极小.本想设计用双面胶等,实际操作中发现,用了双面胶或橡皮泥,严重影响了小球的运动(滚动).

3.2.2 “光电门”方案

方案设计

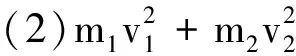

考虑到利用气垫导轨加滑块和光电门的方案,如图4所示.优点是质量与速度都方便测量,而且摩擦力也很小.碰撞的接触性质方便调节.

图4 “光电门”方案

变量测量

滑块的质量;滑块运动速度;改变接触性质.

方案实施

实验中尝试尽可能多的变量:利用天平测量质量;利用光电门加数字计时器间接测量滑块的速度.通过弹簧片、橡皮泥和双面胶改变接触性质.进行各种情况的实验(课堂上播放不同情形的实验拍摄的短小视频).

数据分析

质量分配不同情形.

猜想的可能“不变量”表达式分析:与项目1小组猜想的情况相同.

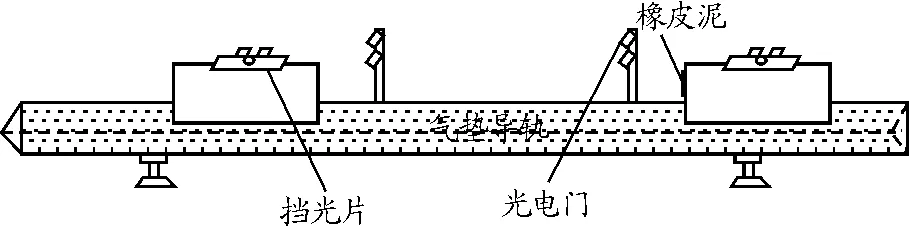

记录说明:t表示滑块通过光电门时间(单位ms),v表示滑块速度,挡光片宽度为6 mm.表5中测量数据是质量几乎相同的情况,表6是质量不同的情况.

表5速度不同的情形

表6质量不同情形

归纳小结

由于有3个变量(质量、速度及碰撞性质),控制变量组合情况很多,通过我们项目小组的对各种可能情形进行实验探究(未全部列出),得出的结论是碰撞前后m1v1+m2v2是“不变量”.

误差成因

本探究中产生误差的主要因素有:轨道的摩擦力(利用气垫导轨是就是为了减少这种误差),空气阻力,计时器的系统误差,质量测量的误差等.

交流讨论

生:热烈鼓掌……

师:很好,我们对第2组同学的精彩汇报表示感谢.下面请大家相互交流一下,对一个探究方案中需要探讨的地方与项目2小组一起互动一下.

交流中……

生丁:刚才我们听过第1小组的汇报,你们这个方案相比第一个方案有什么优点?

成员:其实刚才第1小组同学讲过,他们的方案中实现不同性质的碰撞比较困难,我们的方案方便操作,甚至于可以实现碰撞后粘连的情况.

生戊:你们的方案相对第1组有什么困难?

成员:因为是利用光电门测量速度,所以在实现不同速度碰撞情况时,对碰情况操作比较方便,对于同向追击等测量有可能需要更多的光电门,操作记录数据比较麻烦.通过第一组的汇报,我们发现他们在不同速度碰撞的情形探究中比我们方案有优势,Tracker追踪没有任何问题.

生己:你们用气垫导轨的目的是为了减少摩擦力,请问实验中你们还要调节导轨水平,为什么?

成员:因为我们需要测量碰撞前后瞬间的速度,理论上应该将光电门置于碰撞的位置,确保小球在碰撞前与碰撞后的瞬间都能通过光电门,然而我们无法比较精准地确定碰撞的位置.如果导轨水平,碰撞前与碰撞后滑块都应该是匀速度运动,这样测量的速度可以表示碰撞前后的瞬间速度.如果导轨不水平,就不能表示碰撞后的速度.

生庚:我们发现,你们实验中滑块的速度都不是很大,有什么考虑吗?

成员:在我们实验中尝试过不同方向与不同大小的速度情况的碰撞,但当以太大的速度碰撞时,滑块在导轨上跳动,产生了一定的冲击力.并且有时影响到导轨的水平,所以将导轨调节水平后,我们利用热熔胶将导轨固定.

师:请问第2小组在探究中有过棘手的问题吗?

组长:我们小组在探究过程曾经遇到过3个瓶颈问题:第一,就是刚才己同学提出来的问题,调节导轨水平,起初我们没有考虑到,所以猜想的可能“不变量”的根本“不存在”,碰撞前后很大,甚至于碰撞后比碰撞前大很多.后来通过很长时间讨论才发现这个问题;第二,在调节导轨水平的问题上遇到的困难:原本的方案是调节过程 ,如果给一个滑块连续通过两个相距一定距离的光电门时间几乎一样,那么导轨就应该水平了.然而实际操作中却发现当两个光电门时间几乎相等时,视觉观察滑块明显不是匀速运动;如果利用滑块置于轨导上的任一个位置几乎不动(平衡),按理说应该是水平了,然而这种情况下,提供一任意初速度通过两个光电门的时间明显不一样.后来也怀疑过是计时器的问题,通过实验发现不是,再后来才找到真正的原因:是光电门(探头)的灵敏度差异造成的.因此找了很多光电门(探头),终于找到灵敏度一样的光电门,从而进行后续探究;第三,由于光电门位置的影响,探究过程中追及模型的测量和记录相对困难,以运动与静止的碰撞和对碰模型为主要研究方式.

师:很好,其实在探究中一定还有很多不确定因素存在,真正的探究会面临很多问题.刚才2个项目小组的同学表示感谢!感谢他们的分享,让我们没有参与的同学能够有身临其境的感觉,感同身受.让我们共同体会的探究的不易与艰辛,同时也感受到探究的乐趣!我们再一次以热烈的掌声感谢他们,同时也感谢我们参与讨论交流的同学!

生:热烈鼓掌…

师:两组同学的探究不是简单的重复,是各自独立完成探究,也各有优点和不足.在变量的分析上可以相互补充.通过他们的汇报与大家的交流,我们发现:第一组无法做到多种性质的碰撞而第二组可以做到;第二组很难做到的不同速度情形碰撞(如:追及)而第一组却可以做到.但是要知道,现有条件下不易做到或无法做到并不是这种情况不存在.也需要在优化实验条件或随着技术的发展将来可以做到.因此在现有条件下,通过多种方案的相互补充不失为解决问题的一种方法,同样可以归纳问题.

3.3 互补探究使规律总结更加完美

“Tracker”探究方案中缺少体现“碰撞性质”变量的调节,而“光电门”方案中对“碰撞速度”情况各种类型的考虑不够全面(仅考虑运动滑块碰撞静止滑块和两个滑块对碰的情况).然而“Tracker”方案中充分反映了“速度”的各种情况,“光电门”方案中充分涉及到的“碰撞性质”的变化.通过两个方案互补将所有可能的变量都进行了监测,从而得出更具有普遍性的共同结论.

由于条件的限制,传统课堂教学中的探究,无论是教师演示式探究或在教师指导下的有学生参与的演示式探究,预设情境比较多,甚至于有些数据可能需要备好;如果是学生课堂分组式探究可能很多的探究都不能完成.而采用IYPT模式,通过学生汇报交流答辩方式开展,真正的探究活动留在课外.由于探究过程特别复杂,变量较多,调节与测量特别麻烦的探究活动.需要探究小组利用相对较长的时间(也可以是社团活动或校本活动等)进行充分探究,由“Tracker”与“光电门” 方案互补方式“探究碰撞中的不变量”尝试让我们能够体会到“IYPT”模式对“实验探究”教学的积极意义.

1 陈晨,陆建隆.将IYPT实验融入中学物理教学的理论思考与实践探究.物理教师,2014(03):22~26

2017-08-08)

*系江苏省“‘启·创’物理实践课程基地开发特色校本课程的实践与研究”基金项目.