现代体育素材的课程化研究

2018-01-02季倬

季 倬

(永康市第一中学 浙江 金华 321300)

现代体育素材的课程化研究

季 倬

(永康市第一中学 浙江 金华 321300)

通过实际教学案例,从丰富课堂教学素材、编制实际应用习题、设计课外探究活动等3个方面,介绍如何将现代体育素材转变为中学物理教学资源并加以应用.

体育素材 课堂教学 习题 探究活动

2016年第31届夏季奥林匹克运动会在巴西的里约热内卢进行,中国体育代表团获得奖牌榜第三名.作为中学物理工作者,在欣赏奥运赛场的激烈角逐时,也注意到了许多奥运素材可以作为物理教学的素材.

本文结合自己多年来的素材整理和教学实践工作,从课堂教学、习题编制和课后探究活动组织3个方面,对原本非课程资源的奥运素材如何实现课程化的问题做一点探讨.

下面就将自己的一些做法呈现出来,与同行们进行交流,以期达到互动的目的.

1 丰富课堂教学素材

首先是利用奥运素材引入课题.如讲解初中科学中关于凹面镜对光线的会聚作用时,就可以用奥运圣火点燃的方式作为课题引入.相传奥林匹克圣火来自太阳神阿波罗的赐予,这就是“奥运圣火天上来”的由来.用传统的方式取火,象征着奥运圣火的纯洁,也象征着古奥运会传统的传承,所以采集奥林匹克圣火的唯一方式是让阳光集中在一枚凹面镜的中央,让它产生高温,然后引燃圣火,如图1所示.在奥运的背景下,该现象比太阳灶更能吸引学生的注意,从而成功引入课题.这样的例子会有很多,譬如“功”一课中以举重运动为例引入,“速度”一课中以百米赛跑为例引入等等.

图1 点燃圣火

其次可以利用奥运素材设计课堂学生活动.如羽毛球运动中,我们经常看到运动员争得发球权后,接过对方抛来的羽毛球,如图2所示,往往不是用手接球的,而是用球拍一捞,球就稳稳停在球拍上.对于这种现象,观众一般就是认为运动员的“球感”非常好,而从物理学角度看这是动量定理的一个应用.运动员在接球的时候,球拍往后一引,延长了球与球拍作用的时间,从而减少了球与球拍的相互作用力,球就不会弹开了.许多同学平时在玩羽毛球的时候,就会模仿球星这些很帅气的动作,却往往不得要领,如果我们在“动量定理”一课中,讲完动量定理的内容后,设计一个“如何用球拍接住高处下落的羽毛球”的课堂活动,对激发学生的学习热情,促进学生对学习内容的领悟,会有非常好的效果.

图2 羽毛球拍接球

另外,还可以结合奥运素材,开发一些课堂演示实验.譬如目前非常流行的一种运动员体能训练项目,叫做格斗绳,运动员手持绳子一端快速甩动,整条绳子会出现各种波形,如图3所示.受此训练方式的启发,我们在“波的干涉”一课中,讲到波的叠加原理,就可以模仿格斗绳设计演示实验.由于格斗绳的抖动需要较大的力量,课堂演示实验的时候可以用其他绳子替代,如较软的细橡胶水管,就可以较好地演示出两列波相遇时互不干扰、穿越而过的现象.

图3 格斗绳

其实,从器械装备、训练技巧、竞技现象等角度,都可以找到许多能够为物理课堂所用的教学素材,上述所举的只不过是其中点滴而已.尤其是现代奥运倡导的“科技奥运”“绿色奥运”的理念,更是让奥运会给我们的物理课堂带来越来越多的教学资源,我们所需要的,只是有心收集罢了.

2 编制实际应用习题

物理习题中从来不缺乏与体育竞技相联系的问题,例如2015年高考浙江卷第17题就是一道以足球运动为背景的平抛习题,2015年高考浙江卷第19题和2016年高考浙江卷第20题都是以赛车为背景的力与运动的问题,这些考题的设计体现了理论联系实际的课改理念,同时较好地考查了中学物理主干知识,因而受到教师与考生的普遍好评.奥林匹克运动会是全世界的运动盛会,利用奥运素材编制物理习题更具有普遍意义,更能吸引学生的注意,激发学生的学习兴趣.

目前利用奥运素材编写物理习题主要有两个层次.

第一层次是以奥运素材为习题背景,但习题背景与考查的物理内容相对分离,解题结果对实际问题的解决没有明显的价值,而且基本不需要学生经历物理建模的过程.这类习题只是原有的物理问题披上一件奥运外衣,教学的价值不高.譬如如下例题.

【例1】第29届奥运会垒球比赛于2008年8月12日~21日在北京的丰台体育中心垒球场举行.在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,如图4所示,垒球飞行一段时间后落地.若不计空气阻力,则( )

A.垒球落地时瞬间速度的大小仅由初速度决定

B.垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定

C.垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定

D.垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定

图4 垒球比赛

第二层次是将物理知识应用于奥运赛场中的实际问题,习题要求学生能够在复杂的实际问题中,抽取主要相关因素建立物理模型,问题的结论对实际应用有明显的理论价值.这类问题的编制将习题背景与理论知识较为完美地融合一起,对学生的解题能力有较高的要求,其教育教学内涵也更加丰富.

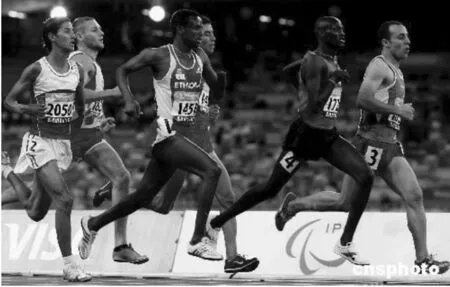

【例2】长跑运动中(图5)由于体位的变化会带来重心的移动,长跑的距离实际上就是身体重心沿着波浪形曲线走过的路程.由于两点之间直线最短,所以重心起伏越小,人体实际走过的距离就越短,所做的功也越少.如果运动员由于蹬地角度过大,垂直分力过多,带来重心上升过高,就会造成体能不必要的消耗和浪费.在奥运会万米赛跑项目中,假设某运动员每次跨步重心上升比原来训练时高5 cm,试估算该运动员由于动作不够合理增加消耗的能量数值( )

A.10-2J B.10 J

C.102J D.104J

图5 长跑比赛

【例3】2008年 8月19日晚,北京奥运会男子体操单杠决赛在国家体育馆举行,中国四川小将邹凯以高难度的动作和出色的发挥以16.20分夺得金牌.运动员做“单臂大回环”时,用一只手抓住单杠,伸展身体,以单杠为轴做圆周运动,如图6所示.此过程中,运动员的重心到单杠的距离为R,忽略空气阻力,则下列说法正确的是( )

A.运动员过最高点时,手臂所受弹力可以为零

C.运动员过最低点时的最小速度是零

D.运动员到达最低点时手臂受到的拉力至少是体重的5倍

图6 单杠

3 设计课外探究活动

由于时间和空间的限制,课堂教学对于学生知识掌握和能力培养是不够全面的,这就需要我们设计一些课外的探究活动,弥补课堂教学的缺陷.目前随着课改深化,各校纷纷开展的选修课程的开发,也为开展课外物理探究活动提供了机会,通过物理学科的选修课程教学,组织学生将所学的知识与技能,应用于一些实际问题的分析与解决中,同时培养他们的组织能力与动手能力,唤醒他们的合作意识与创新意识,某种程度上也就是一种课外探究活动.

为了激发学生的探究热情,探究课题的选择是很有讲究的,不仅要切中学生的兴趣点,还要符合学生的认知水平.在每一届现代奥运会上,无论是场馆建设、竞技比赛还是电视直播,都会涉及大量的科技应用,其中有许多观众津津乐道却似是而非的问题,很容易引发学生的研究兴趣,以此做为探究活动的课题,往往会收到意想不到的效果.

譬如奥运会跳水项目的比赛,由于中国运动员在该项目上拥有绝对垄断的实力,深受中国观众的喜爱,其中有一项“压水花”的技术,常常会引起同学们的争论.一般认为运动员入水的时候,手臂伸直手掌并拢形成锲形,能减少入水时的冲击力,水花就会越小.但是从电视转播的镜头中,我们发现高水平的跳水运动员入水的时候,或两手分离,或互有交叠,但都是手掌向外翻转的,如图7所示,与原来的想象刚好相反,这是什么原因呢?

图7 跳水

对此有一组同学进行了相对系统的探究.

首先他们查阅了不少专业资料,了解到锲形固体撞击水的时候,水受到垂直锲形斜面方向的压力最大,受到平行锲形斜面方向的压力最小,于是水被沿着锲形斜面方向挤出,形成形同包裹物体的水花四溅的现象,如图8所示.而如果是方形的物块撞击水的时候,水就会被竖直往下压,而向水平方向挤出,虽然避免不了水的涌动,但可以较大程度上减少溅起的水花.

图8 水花四溅

接着他们进行了对比试验,由于水花的大小除了与入水物体的形状有关外,还可能会与速度、质量、材质等有关系,为了较好地实现控制变量,突出主要研究问题,他们采取了常见的矿泉水瓶子装满沙子,分别让同一对象采用底部入水、头部入水以及头部罩上锥形外壳入水来模拟运动员的不同入水手势,发现没有罩上锥形外壳入水时有明显的压水花效果.

后来有同学设想,如果入水物体的形状不是锲形,也不是方形,而是内凹,会不会溅起的水花会更小呢?为此他们又进行了相关的实验,在其他情况相同时,有几次发现溅起的水花真的更小了.对于这个发现同学们欣喜若狂,认为自己发现了压水花的新技术,即把手掌不仅外翻,而且要形成内凹的形状.可是很快,同学们通过跳水实践后发现,由于运动员入水的时候速度很大,撞击水面瞬间水与手掌之间的相互作用力也很大,这样的手型设计不容易维持很容易造成手腕受伤,这也难怪许多运动员一方面要手掌外翻尽可能形成平面入水,一方面又要手掌交叠以保护手腕关节了.

在后来的研究报告中,同学们颇有感触地写道:“知识的理论获得和实际运用之间,有一条鸿沟,越过它需要巨大的勇气和智慧,但是,它也会带给我们许多在课堂上没有的东西,譬如激情,譬如快乐.”

1 吴江滨,吴祖仁.深化物理课程改革的重要驱动力——非课程资源课程化.物理教学,2009(12)

2017-04-24)