高中物理教材中旁白的功能及应用

2018-01-02张嗣春

张嗣春

(宁波市慈湖中学 浙江 宁波 315031)

高中物理教材中旁白的功能及应用

张嗣春

(宁波市慈湖中学 浙江 宁波 315031)

“旁白”——高中物理教材中的一道靓丽的风景,它不是教材中的主要部分,但不可缺少,它对正文知识或是总结补充,或是提炼和延伸.不同的“旁白”在教材的编排中有着不同的意图.本文就如何利用“旁白”把学生带入课堂,探索未知世界;把学生带出课堂,理论联系实际;对学生进行学科素养的熏陶,提高思维品质3个方面进行探讨.

旁白 有效利用 思维品质 学科素养

“旁白”通常是针对戏剧、影视作品来说的.通过“旁白”,可以传递更丰富的信息,表达特定的情感,启发观众思考,“旁白”也是画外音的一种,能让观众更好地了解戏剧、影视的深层次内涵.事实上,能够起到“旁白”效果的东西不仅存在于戏剧、影视中,在我们的教学环境中也有类似功能的东西.以高中物理课堂为例来谈谈如何使用教材中的“旁白”.

人教版高中《物理·必修1》、《物理·必修2》共出现81处“旁白”,他们准确地镶嵌在每一位学生需要的地方,对教材有一个很好的补充和支撑,蕴含着丰富的物理思想.因此,教师在课堂中要建立用好教材“旁白”的意识,充分挖掘“旁白”功效.

1 让“旁白”把学生带入课堂 探索未知世界

课本中有些“旁白”语言简练精辟,对本节甚至本章内容起概括总结作用,同时又给学生留下很大的思考空间,吸引着学生去对未知知识的探索.如果教师在课堂上稍加引导就可以作为本节知识的切入点.

比如在人教版《物理·必修2》第六章第2节“太阳与行星间的引力”中,给出这样的“旁白”,“太阳坐在它的星位上,管理着绕它的一切星球”如图1所示.

图1 旁白

在上课前有意识让学生关注了这个“旁白”,然后给学生播放了行星绕太阳公转的画面如图2所示.提出问题:太阳和行星间并没有直接接触,哪有如此大的威力成为行星运动的立法者,支配着行星绕着太阳做如此和谐而有规律的运动呢?

图2 行星绕太阳公转的画面

问题提出之后,把学生按班级的4个角落分成4个小组进行讨论,然后要求每小组选出代表到讲台上进行陈述.为了使同学们讨论更具有方向性和目的性,用PPT展示了下面4个问题.第一小组思考问题1,以此类推.

问题1:行星在椭圆轨道上运动是否需要力?这个力是什么力提供的?大小跟太阳与行星间的距离有什么关系吗?

问题2:行星的实际运动是椭圆运动,但我们还不知道求出椭圆运动加速度的运动学公式,我们现在怎么办?把它简化为什么运动呢?

问题3:既然把行星绕太阳的运动简化为圆周运动.那么行星绕太阳的运动可进一步简化为匀速圆周运动吗?为什么?

问题4:假设行星绕太阳做匀速圆周运动,根据行星运动数据(周期、太阳与行星距离)表1,算出各个行星的加速度,观察一下加速度和距离的数据,猜测它们之间存在怎样的关系?

表1 行星运动数据(周期、太阳与行星距离)

把黑板分成了4块,让每小组分别写上他们的答案.问题1答案:行星在椭圆轨道上运动需要力,这个力可能是太阳与行星之间引力提供的,大小跟太阳与行星间的距离应有关;问题2答案:猜测可以简化为圆周运动;问题3答案:猜测可以简化为匀速圆周运动;第四组同学计算出了各个行星的加速度(表2)并猜测加速度和距离之间存在反比关系.

表2 各个行星的加速度

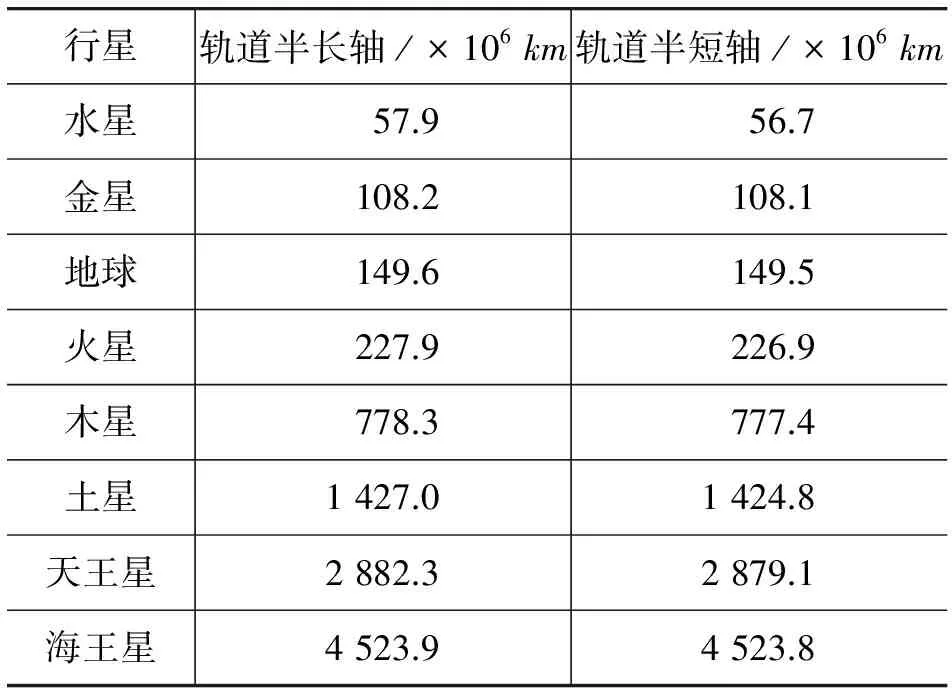

多媒体展示八大行星的轨道数据如表3所示. 观察八大行星的轨道半长轴与半短轴的区别并结合开普勒第二定律的内容得到结论:行星绕太阳的运动可以看作是匀速圆周运动.

表3 八大行星的轨道数据

总结:行星做曲线运动→必受到力的作用→把行星绕太阳的运动简化为圆周运动→进一步简化为匀速圆周运动.

那么,太阳对各个行星的力是否与它们之间的距离成反比呢?下面我们阅读课本第37和38页,推导出太阳与行星间的作用力与它们距离间的关系.

就这样通过课文的“旁白”一步步展开,把学生带入课堂,探索未知的世界.

2 让“旁白”把学生带出课堂 理论联系实际

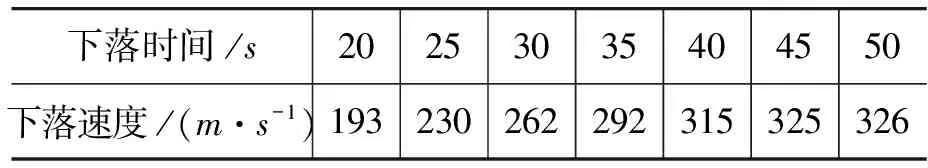

课本中很多“旁白”恰恰能给学生提供走出课堂的机会.例如人教版必修1第89页,课本在介绍完自由落体之后给出这样的“旁白”:“实际物体下落时都要受到空气的阻力,速度越快,阻力越大.但是,如果物体开始下落时的高度不太高,例如几米、几十米,它的下落速度不会太大.再有,如果物体的质量不太小、体积不太大,物体所受的重力就会比阻力大得多,这时也可以忽略阻力的作用.” 读到这里我们不禁要想到底多高就不能用自由落体的运动.这里给学生播放一段“鲍姆加特纳 3.9万米太空跳伞”视频,并记录了一组下落20 s后的数据如表4所示.

表4 人下落的时间和速度

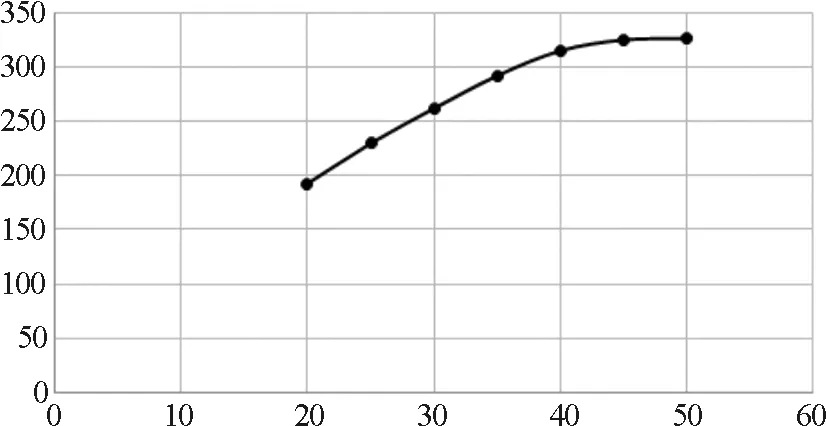

根据上述表格做出速度-时间图像如图3所示.

图3 人下落20 s后速度与时间图像

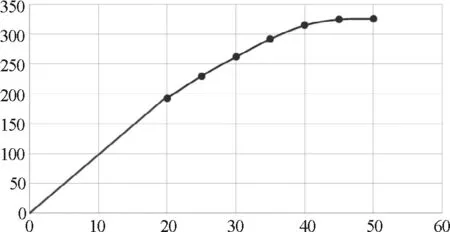

再要求学生按自由落体的规律(g=9.8 m/s2)把人在0~20 s内的图像补充上去,如图4中不带数据标记的部分所示.

图4 人下落20 s后速度与时间图像

从图像我们可以看出在t=20 s时人的速度的理论与实际值基本吻合.再根据物体做自由落体运动公式:v=gt(g=9.8 m/s2)计算,在物体下落20 s后的速度196 m/s,与实际实验中的193 m/s基本相符.在0~20 s内人可以看作自由落体运动.但随着速度越来越大加速度逐渐减小,特别是40 s后速度变化非常缓慢,说明阻力越来越大.通过这一过程的学习,学生对自由落体运动有了新的认识.

3 让“旁白”对学生进行学科素养的熏陶 提高思维品质

物理学史在物理教学中起重要作用,能更好地培养学生的学习能力和良好习惯;能激励学生努力学习、培养勇于进取的精神;有助于对学生进行学科素养的熏陶,提高思维品质.必修教材中有12处“旁白”是关于物理学史的介绍.以必修2第39页介绍万有引力定律给出的“旁白”为例,“根据牛顿的朋友对他晚年谈话的回忆,当牛顿思考月亮绕地球运行的原因时,苹果偶然落地引起了他的遐想.”课堂上以微课的形式补充了对牛顿的背景介绍、前期的研究以及如何导出万有引力定律的前前后后.

“牛顿生于1642年,23岁大学毕业后留在大学研究室工作.就在这年6月鼠疫流行,学校被迫停课,牛顿回到了家乡沃尔斯索普村.在这里一住就是两年,这段时间里他一直在梳理着大学学习中碰到的种种谜团,他全身心被物体运动的原因所占据着.在这之前,亚里士多德、哥白尼、开普勒和伽利略等科学家都对天体运动作了研究.甚至,开普勒找到了行星运转的规律,伽利略证明了行星的运转.但是为什么要那样运转?对此谁也没有做出过明确的回答.

为了解开这个谜团,牛顿翻遍了有关天体运动的书籍,却仅仅找到了在科学上站不住脚的近乎幻想的说法:古希腊人认为有引力存在;哥白尼认为引力是按照神的意志给予物质的各部分的自然属性;开普勒认为月球被地球所吸着,相反月球也吸着地球上的海水[1].

天体运动难道真的是引力作用的结果吗?如果有引力存在,那么引力又是什么呢?牛顿一直在想着这个问题.直到有一天傍晚在后院苹果园里散步,突然“啪嗒”一声,树上一个熟透了的苹果被风吹落在地上.牛顿的思路一跳:咦!苹果为什么不往天上掉?难道是地球的引力在吸引着它? 牛顿进行了联想:月球以一定的距离绕地球转动,就是因为月球总是向地球落的原因?

牛顿豁然开朗:只要证明地球对月球的吸引力确实就是月球绕地球运动所需的向心力,那么天体间有相互吸引力的结论就是正确的了.

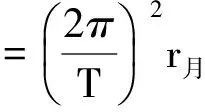

其结果是,牛顿的计算证明了引力的存在,他根据月球与地球的距离(r=60R地)、月球公转的周期(27.3天)和运动学公式

计算出月球绕地球运转的加速度,再计算出

也就是说引力的减弱同距离的平方成反比.牛顿由此证明了地球吸引苹果的力和地球使月球围绕自己转动的力,以及太阳使行星绕自己转动的力,都是相同的.就这样牛顿完成了人类历史中的第一次理论大综合,把天上的力和地上的力统一起来,人们称之为“万有引力”.

牛顿一生有许多重大成就,但是他却很谦虚.他说:我不知道世上的人对我怎么评价,我却这样认为,我好像是海边玩耍的孩子,时而拾到几块莹洁的石子,时而拾到几块魅力的贝壳并为之欢欣,那浩瀚的真理海洋仍然在我的面前未被发现.”

通过这样的学习让学生深深体会到科学家们的谦虚的态度,坚强的毅力,科学思维方法.给学生进行一次学科素养的熏陶,提高思维品质.

总之,教材中的“旁白”不仅能让正文内容更加简洁、鲜活,而且又承载体验知识发展和创造的历程,有利于提高学生科学素质,值得教师认真揣摩和研究,并加以应用.

1 张满福.万有引力与航天的师生对话.杭州:西泠印社,2009

2017-05-16)