再论江津县退押运动的几个问题

——对《江津县退押运动再研究》一文的学术回应

2017-12-26娄敏

娄 敏

(本文作者 上海交通大学历史系博士研究生 上海 200240)

·探索与争鸣·

再论江津县退押运动的几个问题

——对《江津县退押运动再研究》一文的学术回应

娄 敏

围绕1950年江津县的“退押运动”展开的争论,反映了土地改革研究中两种不同的研究路径:一是经济层面上的地权交易,一是政治意义上的革命动员。法币贬值与押租制度虽然存在联系,却无法推翻“退押属于产权清算”的论点。由于押金价值只与押金交纳时的谷物购买力相关,所以法币贬值与押金贬值之间并不存在绝对的因果联系。因货币贬值引起的租佃纠纷,本质上是如何均衡与分摊金融风险的问题。

退押运动;产权清算;法币贬值;金融风险

土地改革运动(以下简称“土改”)一直是当代中国史研究领域内的热点问题。近年来,随着更多新资料的挖掘与利用,学界对土改的认识日益深化。相关学者认为,20世纪50年代初期的农村政策如征粮、剿匪、反霸、减租与退押等,都对农村经济关系和社会秩序产生巨大影响。2013年,曹树基等研究者在《清华大学学报》第4期发表《江津县减租退押运动研究》(以下简称“曹文”),利用重庆市江津区档案馆保存的退押运动档案,从地权结构的角度阐释退押运动,更新了学界对土改的既有认识。2017年,清华大学历史系研究生黄柘淞在《清华大学学报》第2期发表《江津县退押运动再研究——与曹树基教授等讨论》(以下简称“黄文”)。后者认为前者忽略了40年代法币暴贬后押租制度对佃户造成的巨大损失,而这恰恰构成1950年退押运动的逻辑出发点。简言之,黄文将40年代法币暴贬背景下的押租制度看作是地主剥削佃农的工具,认为1950年的退押运动不仅是中共在土改前打击地主以为佃农主持公道,而且是培养群众革命觉悟的政策性产物。笔者一直从事民国时期江津县押租制度的实证研究,发现黄文对曹文存在着一定的误读现象。本文在肯定曹文之学术价值的基础上,着重阐述40年代法币暴贬后江津县押租关系的变化,并对黄文指出的曹文“硬伤”及诸多商榷性观点一一进行回应。

一、地权与财政:退押运动的性质

作为长期从事明清社会经济史研究的学者,曹树基较为成功地打通了明清时期地权结构与50年代中共土改运动之间的研究壁垒,具有从传统中国地权结构的角度来揭示“退押运动”之财政意义的历史洞察力。具体而言,他对退押运动的认知主要有以下两点。

1.退押的本质是产权清理

目前,学界对押租制度的既有认识,主要体现在两个方面。其一,押金产生利息,即押扣;押金额度与地租数量之间存在反比例关系,即“轻押重租”或“重押轻租”;押扣利率只有5%左右。其二,押金是佃农维护佃权的凭证,佃农的独立性因此而强化。*李德英:《从成都平原租佃纠纷个案论押租制的双重意义》,《历史档案》2005年第1期;《民国时期成都平原的押租与押扣——兼与刘克祥先生商榷》,《近代史研究》2007年第1期。曹树基证明江津县同样存在与成都平原相同的押租制度,但押租只是以土地为标的物的信贷交易,缴纳押金的佃户享有土地的部分处置权、部分收益权与使用权*曹树基、刘诗古:《传统中国地权结构及其演变》,上海交通大学出版社,2015年,第31—32页。。押租制度的存在,表明乡村社会具有成熟的土地市场与金融市场,且两个市场相互融通;佃农与地主之间的关系,实质是金融市场上债权人与债务人之间的关系。

在这一分析中,曹树基摒弃了土地所有权与土地使用权的理论框架,引入新制度经济学的产权理论,将所有权分解为使用权、收益权与处置权三类,从而很好地阐释了地权交易不同形态的共同性质。他发现1950年至1951年的退押运动与押租制度之间存在着逻辑关系上的紧张,并认为地租与押金的关系是农业经营与商业投资的关系,而“减租退押”运动与市场化的“加押减租”完全相反。既然押金是佃户的商业投资,是佃户获取土地“田面权”的前提,那么缴纳押金的佃户与保留“田底权”的业主之间的关系,本质上就是土地市场中的等价交易的买卖关系。如果押租制度意味着业主将田面权卖给了佃户,那么在“退押”的同时,佃户理应要归还业主的“田面权”。所以,退押本质是一个产权清理的过程。

然而,退押运动却将押金视作地主剥削佃户的“原罪”,所以形成了地主退还押金、佃户不退佃的反市场逻辑,这明显违背了土地市场的公平交易原则。地主从中遭受了损失,而佃户尤其是佃富农却得到极大收益。市场逻辑与政治逻辑的冲突,是“暴力退押”产生的根本原因。

2.退押运动具有财政意义

曹文很清楚,退押运动的目的绝非为“佃富农”谋利。这就引出其有关土改研究的另一重要观点,亦如黄文所称,曹树基“不仅是首位注意到退押运动对新区农村有巨大影响的学者,还提出了一套富有创见的财政土改新论”。需要指出的是,曹树基讨论退押运动支持人民币信用,以及退押运动与1951年新增农业税之关系,始终是以中共的立场与需求为出发点的。

以支持人民币信用为例。在退押运动中,一旦得利的佃农尤其是佃富农用银元兑换人民币,就会扰乱货币市场秩序。曹文称:“采用兑换的方式可能导致人民币发行过多,引发人民币贬值,进而引发通货膨胀。”鉴于此,政府采用“超低价收购”银元或“硬性冻结”银元的方式,结束银元的货币使命。退押运动可能引发的货币危机,则被化解为无形。这一论点深刻地阐明了退押运动与新中国财政问题之间的密切关系。

以1951年增收农业税为例。在退押运动中,佃农尤其是佃中农和佃富农成为最大的得益者。这一怪异的现象一度引起曹树基的怀疑。因为在1950年初的“大户加征”中,佃中农与佃富农被当作加征的对象,也被称为地主。土改运动并不是为佃中农与佃富农谋利益的运动。从全县范围看,1950年退押运动的成果为1951年新增农业税所抵消。曹树基认为数据的巧合绝非偶然。将江津县委下达的退押任务、陈云关于提高1951年农业税的重要指示整合在一起,确实能够验证曹树基这一大胆“猜想”,即退押目的是为了增加农业税。

曹树基抵制了相关档案中的意识形态干扰,揭示出“退押运动”与“押租制度”之间不可调和的矛盾,同时将“退押运动的过程与具体实施步骤”置于新中国成立初期财政危机的大背景下,从而产生了“退押运动”具有财政性质的重要发现。

二、法币贬值与金融风险:反思的新视角

黄文从40年代法币贬值的角度讲述了一个与曹文完全不同的“故事”,并试图以此破除曹文关于退押运动的解释框架。下文以笔者对押租制度的研究为基础,来评述两位学者关于退押运动的分歧。

1.法币贬值还是押金贬值

关于法币贬值,黄文指出:“法币币值变动分两个时期:1936—1939年是相对稳定期,重庆每市石米价从8元余涨到11元余;1940—1948年是恶性贬值期,1940年重庆每市石米价突增到60元余,并连年暴涨,至1948年涨至1400万余元。所以,自1940年起,原有数额的法币押金既不再足以作为地租的保证(因为地租是不贬值的稻谷),更不足以作为押息的本金(因为押息也是稻谷),这给佃农带来两个经济困境。”在黄文看来,“法币贬值”与“押金贬值”之间存在着必然的因果联系。所以,在押金贬值后,地主不断要求加押与加租,佃农因此陷入经济困境,并由此构成中共开展退押运动的逻辑起点。

法币贬值等于押金贬值吗?从押租关系形成的意义上看,当契约签订时,佃户缴纳的押金代表着当年的谷物购买力,按照市场利率而增加的利息,正好与佃户少缴的地租价值相抵消。地主可以自由支配所获押金,或放贷生息,或经营商业,或投资房产,或用于婚丧嫁娶,等等。如果地主一直持有押金或只将押金放贷,法币贬值就可能导致押金贬值。反之,如果地主在法币贬值前用押金购买谷物或进行其他消费,那么法币贬值就不可能影响到押金的价值。

站在40年代的地主立场,倘若他们真的将押金投放到信贷领域,确实会因为法币贬值而受损失,进而会向佃户提出加押或加租的要求,以达到转移金融风险的目的。如此,法币贬值等于押金贬值。黄文的分析是有道理的。以曹文观点分析,当押金贬值时,地主利用押金放贷所生利息亦贬值,与佃户所获“押息”(亦即“押扣”)收益便失去了“相互抵消”的条件,押金与地租之间的函数关系出现了不对等的失衡状态,加押是为了重新回到均衡状态。

站在40年代的佃户立场,地主的上述要求是无理的。这是因为,佃户缴纳的押金只保证当时或当年的购买力,随后的法币贬值不应与押金当时的购买力相关。即便地主将押金用于放贷生息而受法币贬值的影响,也只能怪地主自己理财失败。显然,佃户是不愿意为地主承担金融风险的。

由上述分析可知,黄文简单地将法币贬值等同于押金贬值,有失偏颇,以此为前提而推导出的观点,即1940年后“多轮押金的本金消失、地租相应攀升”,使押租制对佃户产生了“极其负面的影响”也是很难成立的。

2.金融风险的应对策略

黄文为了强调法币贬值对于传统押租制度的毁灭性打击,又将“粮食加押”视为终结佃农之“押金贬值殆尽”与“地租相应提高”两种困境的有效措施。所谓“粮食加押”的意思是,当法币失去信用后,民间经济转向实物化,粮食开始成为押金种类。实际上,在押租制度中,法币或粮食作为押金,虽然形式不同,本质上并无差异,二者均是作为维持土地信贷关系的“资本”价值而存在的。从金融风险层面上看,加押、加租与粮食押金等行为,都是主佃双方应对金融风险的策略。值得注意的是,意图规避风险的地主之加押要求或退还押金(指迅速贬值后的押金),往往会遭到佃户的强烈反对,主佃双方为此甚至走上法庭。

由曹树基总纂的《中国司法档案数据库·江津卷》以及上海交通大学历史系收藏的1912年至1949年间江津县的数千份诉讼档案,包括一些与押租有关的债务纠纷与租佃纠纷。笔者以1941年与1943年的两则案例,呈现金融风险背景下押租制度的运作机制,说明法币暴贬时期主佃双方与裁决者如何处理这类经济难题。

1941年江津县顺江场彭遴甫与孟海云之间发生的租佃纠纷,可以作为典型案例。原告地主彭遴甫与被告佃户孟海云的押租关系形成于1939年。1941年9月,江津谷价大涨,彭遴甫要求孟海云加押。交租时,孟海云以已经加押为由,要求少纳地租。彭遴甫不允,状告孟海云。*《彭遴甫告孟海云案》(1941年),档案号J007-0023-01301。参见曹树基总纂:《中国司法档案数据库·江津卷》。上海交通大学出版社,2016年,第26页。

根据押租制度的运作机制,加押应与减租同时发生,但介于法币相对稳定期与恶性贬值期之间的押租关系,确实使地主遭受到意想不到的损失。地主本想与佃户协商加押、均摊风险,不料被佃户拒绝。地主不得不采取诉讼策略。从案情结果来看,双方在中人与法官的调解下,各自妥协。由此可见,当金融风险意外出现时,地主提出的“加押”要求,并不是强加给佃户的,由于顾及到人情、风险与利益均衡等多种因素,“加押”也并非是不可商量的。

退押也遵循同样的逻辑。1943年,江津县罗坝乡夏勋铭与周本支的租佃纠纷,就是一例。1942年4月24日,佃户周本支以法币40600元租佃夏勋铭的土地。周本支将田产转租给曾治权与周二顺两人。可见,周本支凭所纳押金成为了享有部分处置权和部分收益权的田面主。一年过后,夏勋铭意图退还法币押金,收回田面。由于此时法币恶性贬值,押金一旦退回,就会立即贬值。为减少损失,周本支仅纳租谷5.1石,少纳租谷11.9石。夏勋铭为此状告周本支。在讯问中,周本支承认欠租11.9石谷,但只愿意补交8石,请求业主“义让”3.9石。原告、被告达成和解,诉讼终止。*《夏勋铭告周本支案》(1943年),档案号J007-0023-03693。参见曹树基总纂:《中国司法档案数据库·江津卷》,第15页。

业主原额退押,佃户故意欠租,以及法庭准许义让租谷的现象,都反映出在业主来不及使用押金的情况下,为应对法币暴贬的金融风险,尽快“退还押金”无疑是减少损失的良策,但佃户却不愿意承担全部风险,采取欠租策略。法庭要求业主夏勋铭义让租谷,打破僵局。

上述两案表明,在法币暴贬的40年代,主佃双方都会采取各自的风险应对策略来维护自己的利益。值得注意的是,当事人的博弈与裁决者的调解过程,始终是在押租制度的框架内展开的,黄文完全没有提到这一点。

3.“法币加押”与“退押运动”的逻辑冲突

由于黄文对押租制度的理解存在偏差,以至于割裂了40年代前后押租制度的连续性,夸大了法币贬值的影响,并以此来反驳曹文关于退押运动的阐释。

黄文认为,退押运动的逻辑起点应是1940年后押租制对佃农的负面影响,并依此反驳曹文认为退押运动带有“佃农剥削了地主”的观点。需要澄清的是,曹文虽然提到了“江津县减租退押运动是建立在概念化的阶级剥削理论之上的”观点,但从未明确表示退押运动具有“佃农剥削了地主”的性质。曹文跳出“阶级剥削理论”且强调市场逻辑,认为退押运动具有产权清理的性质,其论证逻辑是:既然押租制度是土地信贷关系的交易形态,那么如果真的要退押,首先要解决债权人与债务人之间的关系,以及田底权人与田面权人之间的关系。

具体来讲,在传统的押租制度中,当地主退还押金时,佃农必须退佃,这体现了土地信贷市场中等价交换的基本原则。然而在退押运动中,押金被视为地主剥削佃户之原罪,因此退还押金、佃农继续耕作土地且减租,就意味着消灭剥削制度。这样一来,市场化的加押减租与阶级剥削理论下的“退押”逻辑呈对立关系。

由此可见,黄文所谓40年代法币贬值后地主的“法币加押”行为,依然是押租制度框架内的风险应对问题,与曹文强调的“退押”之产权清理性质风马牛不相及。

三、退押目的:人民币信用与1951年农业税

1950年中共退押运动的目的是黄文与曹文最大的分歧点。黄文不仅反对曹文关于退押目的之一是支持人民币信用的观点,而且认为1951年江津县新增农业税的来源不是退押果实,而是中共查田评产运动的产物。该问题的讨论对理解退押运动、中央财政政策与土改运动之间的复杂关系以及各自性质极为关键,笔者将分两部分进行重点评述。

1.人民币信用问题

曹文在结论中指出,中共采取“反霸”与“诉苦”的斗争策略后,在退押运动中实现了从地主手中夺取粮食与金银,进而达到“支持人民币信用”之目的。黄文对此观点持反对意见,其理由是:人民币的信用问题已在1950年3月得到根本性扭转,西南区理应与全国的趋势保持一致,所以自1950年11月开始的退押运动不应以“支持人民币信用”为目的。

黄文中的“1948年12月人民币发行后物价指数”是黄文反驳曹文的依据。然而,黄文对该图的分析解读是不准确的。此图显示,自1950年1月至3月,人民币物价指数陡涨,通货膨胀严重,人民币贬值。自1950年3月起,曲线骤降,人民币物价指数迅速回落,与中共采取强制性货币稳定政策直接相关,如大户加征、中央财政统一以及银元冻结等等。然而如图所见,1950年5月至12月,人民币物价指数逐月升高,人民币信用再度出现问题。故而,黄文的观点是不合理的。

曹文有关人民币信用的讨论是在退押运动的实际操作层面展开的,他以中共江津县委指示为据,即“押金应以要金银、粮食、人民币、布匹、棉纱为主”*《县委对于当前工作的指示》(1951年3月1日),江津区档案馆藏,档案号1-1-23。。结合50年代初期中央应对财政危机时的统筹安排,县委之所以反复强调退押以“硬通货”为主,逼要金银,且金银由人民银行收藏的根本原因,就在于硬通货有助于加强人民币的信用基础。

另外,黄文认为曹文不应利用1950年1月7日西南军政委员会关于“禁用银元”的指示,即“一般群众也……都信赖银元并乐于使用它……我们短时期内缺乏充足的物资支持人民币,而人民币在群众的信仰亦尚未完全建立起来”的文件信息,作为讨论1950年11月退押运动问题的货币背景。需要澄清的是,曹文引用这段文字的目的,旨在阐释退押的目标为什么直指银元,以及退押过程为什么不可以用人民币来收兑银元。1950年1月7日的“禁用银元”信息恰好反映了新中国成立初期民众对于货币使用的普遍心态,曹文以此作为分析江津县委开展退押运动时形成具体决策的重要依据是合乎逻辑的。黄文大大低估了改变民众货币使用观念的艰难程度,人民币信用问题绝非短期能够彻底解决。

曹文认为江津县委在退押运动中采取的措施如“严禁银元”,与“超低价收购与硬性冻结的方式,结束银元的货币使命,从而使人民币成为唯一合法货币”,确实能够起到支持人民币信用的作用。但黄文对此指出,如果群众直接将手中的大量银元兑换人民币的话,必然会导致人民币发行过多,从而导致通货膨胀,进而影响人民币币值的稳定。这一观点与曹文并不矛盾。其实,“硬性冻结”还有一层内涵,退出来的金银,银行暂不予收兑,而是全部存入人民银行,充足的金银存储对保障人民币信用是毋庸置疑的。根据2003年《中华人民共和国中国人民银行法》第16条规定的相关释义可知,人民币是信用货币,国家发行人民币是通过国家信贷程序发行的,同时,人民币的发行是以国家信用和相应的商品物资作保证的*李大伟、李红华主编:《中华人民共和国中国人民银行法释义》,中国法制出版社,2004年,第55页。。以金银为主的硬通货则是多多益善。

由上可见,把退押运动的具体实施策略与当时中共关于稳定与强化人民币信用的任务结合起来看,曹文将“退押运动”视为支持人民币信用的重要措施,并无不妥。

2.1951年新增农业税问题

曹文认为,减租退押的核心在于“退押”。在高度发达的土地市场中,有能力交纳大额押金并大量佃入土地的人群并不是一般的佃户,而是佃富农与佃中农。在土改与退押的逻辑中,“押金”是剥削的象征。所以,地主退还押金,佃户(主要是佃富农与佃中农)获得押金。统计数据表明,退押运动的果实大多落入了富裕的佃户群体手中。曹文断定,退押运动的目的不是为佃富农与佃中农谋取利益。

于是,曹文对退押运动的研究又延伸到“退押果实如何分配”以及1951年新增农业税的问题上。1951年,江津县将农业税从15%增加至26%,新增税收数额约稻谷6485万斤,与江津县退押成果折合稻谷6810万斤大体相符。这一数据不是巧合,表明1951年的新增农业税是退押运动的另一财政目的。为证明这一猜想,曹文提供了两个论据。

其一,为保障抗美援朝的战争需要,陈云在1950年11月中下旬发表讲话,提出以增加农业税的方式增加财政收入。需注意的是,此时四川江津退押工作试点刚刚开始。陈云认为农民有能力承担更多的农业税,从而达到缓解财政压力的目的,理由是农民人数最多,且在土改或减租后,已得到了好处。由此看来,中央已经将四川及西南地区的农民将从退押运动中得到的“好处”预先计入了1951年新增农业税。

其二,在1951年2月14日的一份报告中,江津县委称:“只退押数相等于1950年公粮的两倍。”很明显,江津县委在退押运动尚未展开时就已经对退押数进行了初步预估,并按照最高标准下达了退押任务。事实上,县委并不确切地知道全县能退出的押金数额,所以针对部分无法完成任务的乡保,县委采取了镇反的政治手段与适当降低退押标准的双重策略,最终完成了退押任务。

曹文的猜想与论证反映出,江津县的退押数额与1951年农业税增加的任务是相挂钩的,所以增加农业税是退押运动的目的之一。这绝非数字上的“巧合”,高层文献与江津县退押档案都可以加以印证。

黄文在评论1951年新增农业税时,仅认为退押数字与增加1951年农业税之间没有“特别意义”,认为“无论从法令还是实践上,应退押金是根据佃农的原押、加押折合当时粮价而计算。政府如何未卜先知地保证全县佃户这么多年来各类押金价值之和恰好是1950年公粮的两倍左右呢?这是绝然不可能的”。但需强调的一点是,曹文并未认为江津县委对退押之“两倍公粮”的预估是准确的,相反,这是根据中央传达的“按照原概算增加百分之十”的农业税任务而制定的退押计划。在政策逐层传达的过程中,为防止不能完成上级的硬性规定,江津县委有意在10%的基础上将标准拉高到1950年两倍公粮的标准。从实际执行过程中来看,中央要求增加10%的农业税的要求,是不惜任何代价都要完成的最低标准,而江津县委提出的“两倍公粮”之退押任务则存在很大的弹性空间。由于黄文对新增农业税任务、退押计划的制订以及地方政策的执行策略之间的关系不甚了解,以致曲解了曹文关于退押数与1951年新增农业税之间的逻辑关系。

至于黄文的另一处质疑,即退押的受益者是佃户与新增农业税的对象是农村全员,但佃农只是农村全员的一部分,进而得出“佃农的得押量远大于其新增农业税”的观点。这本来就是经济意义的退押与政治意义的加税之间的冲突,退出来的硬通货需要充实国库。至于如何增税,如何将个人的增税与个人的退押相匹配,确实还需要更多的证明。

最后,黄文从常年产量、人均常产量对应税率与地方附加税率等三方面来寻找1951年新增农业税来源,认为查黑田及“评定的常年产量大增是江津县1951年农业税大增的根本原因”,却没有提供所查黑田的数据以及重新评定的产量。黄文反复强调的1951年84%的农业税增幅度实际应为73%【(0.26-0.15)/0.15】,计算有误。由于1950年、1951年两轮查出的黑田不可能重新变为黑田,评定的产量也不能退回评产之前,而1952年农业税率恰好降至1950年的水平,就说明查黑田与评产不能导致1951年农业税的增加。黄文以此反驳陈云关于农民从土改中得到好处,所以要增加1951年农业税的观点,并不合适。

黄文认为曹文将江津增税84%作为1951年“中央决定全国农业税概算较1950年提高10%”产物的逻辑,带有强行关联的嫌疑。实际上,全国范围内的增长是10%,是一个平均值,各省、县甚至乡之间的差异都会导致增长率不同,而江津之所以能够实现如此高的增长率,恰恰就与该县退押运动相关。所以,黄文强调“退押运动是新区延缓土改,并在土改前打击地主、培养群众‘觉悟’的政策产物”,并不能说明曹文的结论是错误的。

曹文从传统地权的结构与1950年的财政形势解释了先退押后分地的重要意义,认为从政策制定者与实施者的立场看,大户加征、减租退押与分配土地,均是土改运动的有机组成部分。以往的相关研究对这两点均有所忽视。黄文仍将退押理解为延缓分地意义上的土改政策以及意识形态意义上的政治策略,这种历史认识并未超出既有的认知框架。

四、关于黄文的其他几点商榷

1.市石与老石关系问题

市石和老石之间的差别,十分明显且十分重要。早在2013年,曹树基等人在有关江津县“大户加征”的论文中*曹树基、李婉琨:《“大户加征”:江津县1950年的征粮运动》,《近代史研究》2013年第4期。,就专门辟出“混乱的度量衡”一节讨论市石与老石的问题,但黄文似乎并未注意到这一点。笔者细读原文后发现,黄文虽然重复性地讲清楚了江津县量器单位的复杂多样,以及老石、市石间的巨大差别,却不意味着曹文是错误的。

曹文与黄文所列举的材料,一份是1950年11月17日发布的名为《第一区第四届农民代表大会总结》,详细内容如下:

高牙一保八甲曾义成于民国廿五年佃地主廖海涛的土地一股,租额每人二十七石五斗,押金二百元,当时可买黄谷老量二十石,后又每石加押金三十元,共加八百二十五元,卅五年又每石加四百元,共一万一千元*《第一区第四届农民代表大会总结》(1950年11月17日),江津区档案馆藏,档案号1-1-14。。

曾义成与廖海涛之间的押租关系,又在形成于1950年11月30日的第二份文件,即《江津县农代会议总结》中再次作为押租剥削的经典案例被提及。原文摘录如下:

高牙一保八甲曾义成,于廿五年佃地主廖海涛的土地,租额每年27石5斗,押金200元(当时可买黄谷96市石),后又每石加押金三十元,共加八百二十元,卅五年加四百元,共一万一千元*《江津县农代会议总结》(1950年11月30日),江津区档案馆藏,档案号1-1-13。。

将两份文件的内容加以对比,除一处是“八百二十五元”与“八百元二十元”之笔误外,最大的不同在于,前一份的200元押金可买黄谷老量(即老石)20石,折价为每老石10元。但后一份则在括号中格外强调,200元押金当时可买黄谷96市石,单位从老石变为了市石,折价为每市石黄谷2.08元。黄文认为,曹文是因为不知道老石与市石之间的单位换算差异,所以后一份材料是“故意把粮价说低,显得这押金可买到更多的粮食,从而渲染出押金之沉重”。为支持自己的观点,黄文紧接着又引出了曹文的观点:“应该是编造的,目的是激发乡民的仇恨。”

然而,回到曹文来看,他评价11月30日材料之“购买黄谷96市石”的信息为“每石黄谷价值只有2.08元,低得实在离谱”,又参照了11月17日的相应材料进行比对,然后发现谷价(用老石计量)得到了成都平原谷价的印证,排除了档案记录者编造价格数据的可能性。曹文相信曾义成案中的价格信息是真实的,并指出:“加押的同时还要加租,就令人有点匪夷所思了。”黄文竟然漏掉“加押的同时还要加租”的关键信息,将上文之粮价现象与曹文之结语作因果联系,以此强调曹文忽略量器之老石、市石差异之严重后果。在押租制度的运作逻辑中,押金是有利息的,且押金大小与租额多少呈线性反比的关系,所以加押与加租同时发生几乎是不可能的,曹文据此怀疑这一个案的真实性。黄文在评论曹文时,不应忽视语句之间的前后逻辑关系。

再者,曹文所谓“(谷价)低得实在离谱”的感叹,实际上仅可作为材料受众或是档案研究者的直接观感来理解,不可简单地认为曹文断定该数据是编造的。将上述两则材料的时间先后顺序、量器单位的变化以及曹文的感叹放在一起来看,则不难发现一个档案文书书写方面的奇怪问题。两份文件同样是在总结1950年召开的“农代会议”,第一份材料是按照老百姓熟悉的老石来计量押金的购买力,但时间稍晚的第二份材料则按照1935年开始启用但农民仍不习惯使用的“市石”作计量单位。笔者以为,无论是档案文书书写习惯还是农民生活习惯,第二份材料都不应更改第一份的材料信息,除非修改过后会产生一些特别的效果。农民作为文件的信息接收者,当他们听到200元可购买黄谷老量20石,与200元能购买黄谷96石的不同宣传内容时,他们最直接的观感可能会与曹文有“共鸣”。笔者猜测,文书的书写策略,可能会起到加强退押运动的宣传效果之作用。

2.“押租制对佃农有益”的两个证据

如黄文所述,曹文认为押租制度对佃农有益,证据主要有两点:一是佃农押金来源并不困难,二是押金利息并不低。黄文在脚注中提出反驳的理由:“曹文认为佃农无钱交押时可以从客押取得借贷,误把客押当做第三方对佃农的放贷。客押实际上是第三方对地主的放贷,利息从地租中抽取。这个过程,已被吕平登、陈太先明确指出和佃农、押租制无关,只是因为从地主角度而言,在形式上和加押减租相同(以地租换现金),所以,被称为客押。客押是地主的融资工具,不是佃农的融资工具,佃农不能指望客押来免去押金。”

回到曹文看,原文是:“有一种‘嵌押’或又称‘客押’:地主缺款,需要重押轻租;佃农缺款,需要轻押重租。陈太先指出:‘有第三者纳此押租额数而收此项押租利,让主佃双方都达到目的。’陈太先还进而指出,这一交易的实质是‘地主向人借钱,由佃户作担保,而以租谷作为利息’。”不难看出,曹文对客押的定义,不仅包括佃农无钱、向客押借贷的情况,同时包括地主无钱、向人借钱的情况。需要反思的问题是,“地主向人借钱,由佃户作担保,而以租谷作为利息”的交易方式,是否意味着地主与债权人形成了“客押”关系呢?答案显然是否定的。因为地主以佃户为担保向他人借贷,实为抵押借贷而非“客押”。

地主缺款或佃农缺款均是“客押”关系形成的客观前提,但要强调的是,借贷一方只能是佃户。从需求角度看,当亟须现金的地主与佃户建立押租关系时,通常会采取“重押轻租”的形式来解决现金压力,并没有必要再向第三方借贷。如果押租关系业已形成,亟须现金的地主可能会向第三方借贷,佃户往往会作为信用担保,并缴纳租谷作为利息,但此类抵押借贷形式显然与“押金”不相关,所以不能被视作“客押”。黄文认为其形式与“加押减租相同”,没有分清押租制度与抵押借贷关系之间的区别,是对押租制度的最大误读。道理很简单,佃户每年缴纳的租额自始至终是不变的。因此,曹文对“客押”的理解并无错误,客押只能是第三方对佃户的放贷。

黄文在押金利息问题上对曹文的指责,同样也存在不正确的地方。比如,曹树基与李德英讨论押扣率与押租利率时,考虑到30年代的谷价波动,故谨慎地取中值每石“10.5元”来计算。黄文批评曹文不应选1938年(原文为1937年)的高谷价样本来计算。实际上,即便按照黄文提供的最低谷价标准为参照,对曹文计算的“三扣”之22.5%的押金利率进行矫正,押金利率为14%*以黄文的数据为参照,矫正曹文之押金利率为10/15.8*22.5%=14%。,仍然属于市场利率的范畴。值得补充的是,笔者关于押金的实证研究还发现,押金利率与市场借贷利率基本相等,仅有少量的差额,且主要与金融风险的考量相关*娄敏:《信用、风险与土地市场:民国时期押租制度再研究——以江津债务类司法档案为中心》,待刊稿。,与土地的使用权(黄文称为“耕权”)无关。

3. 押租与典的性质

在“退押运动”的展开过程方面,黄文与曹文也存在两点分歧。

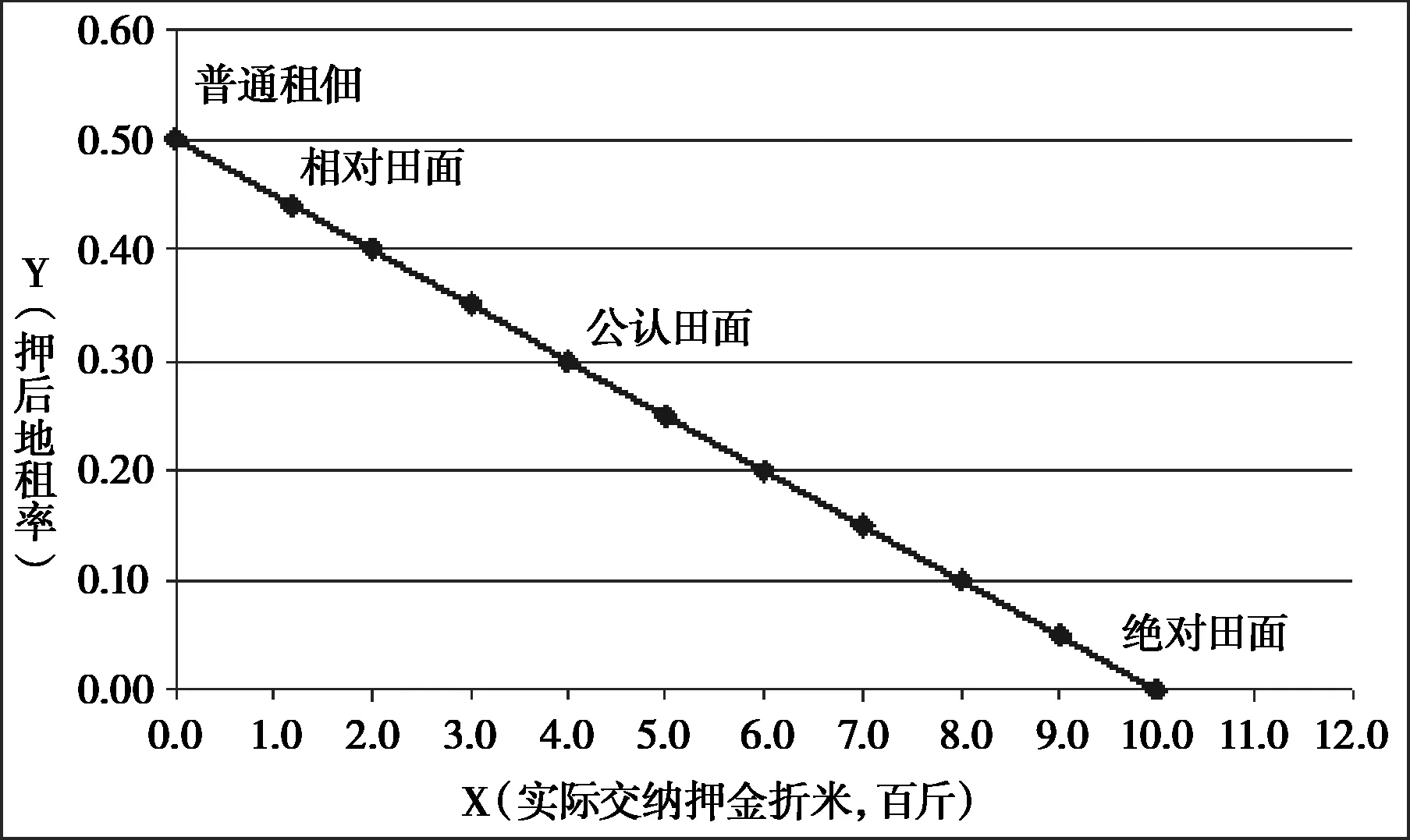

其一,黄文在关于重押、大押意义的性质时,专门强调:“曹文认为这是卖地,笔者认为这是出典。”仔细阅读过曹文与相关论著的读者一定很熟悉,曹树基花费了颇多心力来论证押金在“普通租佃、相对田面、公认田面与绝对田面”之间的动态关系,所谓绝对田面即典,详情请参照图1*曹树基、刘诗古:《传统中国地权结构及其演变》,第291页。。所以,“重押”是出典,本应是曹树基本人的观点。

图1 押金、地租率与地权结构的关系

其二,黄文称:曹文认为地主牺牲地租向佃农借贷,说明地主比佃农更苦,但在退押运动时,富裕的佃农诉苦押租制的罪恶,穷困的地主成了讨伐的对象,说明政府对土地产权缺乏整体性的认识。通过图1可知,在曹树基看来,绝对田面(重押、大押佃即典),是押租关系的极端,典地的地主可能更穷困。其实,“典”与中间状态的“常押”并无本质区别,它们共存于押租框架内。土改主事者将二者区别对待,很不合适。

黄文批评曹文的第四点,是他自认为“最为重要”的:“退押运动对重押、大押有单独处理方案:‘大押佃的问题,如无租即不退了;如重押轻租,看地主情况适当少退。’意思是,大押情形下主佃经济地位往往是倒置的(地主更穷、佃农更富),这就不退了;重押情形下,则主佃状况适当处理,如果地主是因为自己穷困而加押,或许就可以少退一些。曹文没注意到这条档案,所以有了多余的担心。”

针对黄文上述评论,有必要结合图1中的结构进行回应。假定某块田的标准地租为水稻100斤,若典,地租为零,可能说明田底主穷困潦倒,不用退押;如果佃户押金交得较多,但还不到典的程度,田底主收租10斤,田底主依然穷困,依黄文所引文,可以少退。如果另一个田底主同样收租10斤,且被认为家境尚可,那就要退押,退押不出,就要斗争,这样的斗争难道就是合理的?显然,曹文的意思并不在于田底主是否穷困,而在于主事者没有明白土地产权的整体结构。

由上可见,黄文关于曹文若干问题的商榷,存在着较多的误读与曲解。如果对文本的阅读更细致一点,将论辩对手相关论著的搜罗更完备一点,许多误读与曲解是可以避免的。

五、结 语

总体来看,黄文既是一篇与曹文商榷的评论性文章,也是一项有关退押运动的实证研究。黄文敏感地抓住了40年代法币贬值与押租制度之间的复杂关系。当金融危机发生后,手中仍持有法币押金或将押金放贷的地主,必然会遭受巨大损失,因此地主试图通过加押与加租行为,将部分风险转嫁给佃户。黄文由此认为地主严重剥削了佃户,进而构成了1950年退押运动的逻辑起点,且试图以此来质疑曹树基关于佃户始终在押租制度中获益,退押运动使地主利益受损的观点。

但需要注意的是,曹文关于“退押运动”的核心论点始终是围绕产权清算而展开的。简单说,退押意味着地主将押金退还给佃农,主佃关系随之解除,而退押运动的逻辑与此构成冲突:只退押,不退佃。所以,黄文从法币贬值的角度来肯定1950年退押运动合理性的论证逻辑,与曹文的论证主线并无本质上的关联。

实际上,黄文也看到了四川原额退还押金的文件,如1950年7月中央文件关于“只将农民最后所交给地主之押金退还”的内容,同年10月四川省的最终办法则是“额外把过去佃约上的法币原押和法币加押计入,清算法币贬值带来的‘物价、货币问题’”。显然,黄文此处所引的材料恰恰印证了曹文的观点:江津的退押是将原押与加押全部退回,主佃之间的产权关系随之结束。黄文认为,四川的这一政策导致“退押负担大增”,这一评论也与曹文观点相符。退押负担大增的结果就是暴力退押,田底主成为退押的对象,田面主亦即佃农(主要是佃富农与佃中农)成为退押的最大得益者。遗憾的是,黄文忽略了退回“法币原押和法币加押”在传统中国地权结构中的深刻内涵,即押金退还便意味着佃户退佃。这就导致黄文未能发现退押运动的产权清算意义。

另外,以实证研究的标准来要求黄文,黄文的立论基础还需要再加以仔细审视。黄文将法币贬值对佃户的重大损失,作为解读退押运动的新视角,并以相当大的篇幅来论证其观点。本文通过案例分析表明,法币贬值与押金贬值之间并不存在绝对的因果联系,因为押金价值只与当年当时的谷物购买力相关,正如1944年薛暮桥评论山东减租减息运动时所指出的那样:“赎价按承买人所付贷款本利或典价买值,及从该项土地所得收益多少决定之。因币值变化所生争议,得比照地价增加倍数适当调解,务使双方均不吃亏。”*薛暮桥:《抗日战争时期和解放战争时期山东解放区的经济工作》,山东人民出版社,1984年,第101页。更为重要的是,40年代与押金有关的诉讼纠纷表明法币暴贬背景下的主佃矛盾,孰是孰非并不重要,关键在于如何均衡与分摊金融风险。简单说,在40年代法币贬值的过程中,佃户绝对不是受地主任意剥削的弱者,地主加押以转嫁风险的策略有时会得到佃户与裁决者的同情与理解。

综上可见,黄文对曹文的商榷意见及其相关的实证研究,的确为探讨“退押运动”的来龙去脉提供了若干新视角。双方的分歧反映了“退押运动”研究的两种不同路径:一是经济层面上的地权交易逻辑,二是政治意义上的革命动员逻辑。本文的评述显示,由于黄文对传统中国地权结构尤其是押租制度的运作机制与实践缺乏系统且深入的研究,以致他对曹文论证框架的理解存有偏差,未能有效颠覆曹文的核心论点。

最后,从方法论层面上看,曹文与黄文的学术贡献均值得肯定,抛开双方的分歧不论,长时段与跨学科的视角无疑是二者的研究共识。曹文较为成功地打通了明清时期地权结构与中共土改之间的研究壁垒。黄文则在曹文研究的基础上,增加了40年代法币暴贬的经济要素,试图以此重新解释退押运动的发生逻辑。本文在曹文与黄文的双重启发下,将40年代的金融风险化解机制作为重新理解押租制度的重要参数,进一步廓清了学界关于退押运动的一些误解。总之,围绕着退押运动这一重大问题而展开的学术争鸣,不仅使研究者达到了相互启发、切磋与纠误的目的,而且提供了一种追根溯源式的、采用多种方法来把握事件演变进程的新思路,这将有助于推进中共党史和当代中国史领域研究方法的升华与创新。

AFurtherDiscussiononSeveralIssuesRelatedtotheMovementtoReturnDepositsinJiangjinCounty-AResponsetotheThesisin“FurtherResearchontheMovementtoReturnDepositsinJiangjinCounty”

Lou Min

Debates surrounding the “movement to return deposits” in Jiangjin County throughout 1950s reflect two different approaches to research on land reform: one is the exchange of land rights at an economic level and the other is revolutionary mobilization in a political sense. Although connections existed between the depreciation of legal tender and the deposit and rental system, this fact cannot refute the argument that “the return of deposits was an act of liquidating property rights.” Because the value of the deposits was only related to the purchasing power of grain when making the deposits, the depreciation of legal tender and the depreciation of the deposits did not have an absolute cause-and-effect relationship. Against the backdrop of a currency devaluation, the essence of the land tenancy disputes was a problem of distributing and allocating financial risks.

D232;K271

A

1003-3815(2017)-11-0110-09

(本文作者 上海交通大学历史系博士研究生 上海 200240)

(责任编辑 吴志军)