谈测量的科学精神

2017-12-10陈祝富

陈祝富

摘要:人们进行测量无法完全准确,因为受到参照物精度的限制、测量手段的限制、测量环境的限制、测量者条件的限制,误差不可能避免。

关键词:测量 ;精度 ;科学精神; 力求精确; 如实记录

标准的参照物 + 科学的对比方法 = 准确的测量结果

测量的科学精神“力求精确、如实记录”这个原则,应该贯穿标准参照物制造、测量方法使用和测量结果记录的全过程。

引言:我们常常进行测量,精确的或者估测的,但是较少有人对测量进行深入的探究:探究其原理、意义和精神。这部分内容的缺少,是物理实验教学的遗憾,也是部分学生不尊重实验、不尊重数据的原因之一。本文尝试对物理实验中的测量环节各要素的进行初略描述,以对其蕴含的科学精神进行粗浅的探讨。

正文:科学精神是人们在长期的科学实践活动中形成的共同信念、价值标准和行为规范的总称。科学精神就是指由科学性质所决定并贯穿于科学活动之中的基本的精神状态和思维方式,是体现在科学知识中的思想或理念。它一方面约束科学家的行为,是科学家在科学领域内取得成功的保证;另一方面,又逐渐地渗入大众的意识深层。

人们认识世界是渐进的,从相信盘古开天辟地到探讨宇宙奥秘。人们不断追求真理,竭尽所能去了解世界的真相,伴随着的就是思想、方法的不断进步。其中,从定性到定量的跨越,应该说是一个意义重大的里程碑。人们力求准确地认识世界,开始了测量工具和测量方法的不断革新,奠定了现代科技发展的基础。

怎样认识世界?怎样描述物体?大小、长短、冷热、轻重……需要标准参照物来进行对比。但是,早期的标准参照物设置上是比较随意的,往往是基于当权者的个人创意,接下来便是以行政手段进行强制性的推广,几乎各国各地均如此。(比如,中国的尺,自古至今变化多次,让我们对古文中的长度描述时常无法适应。)以长度为例,大家熟悉的英尺,是英国国王查理的脚的长度(难怪叫feet)。码,是英国国王亨利的鼻子到中指的距离。英寸,就是一节大拇指的长度。当然,这也无可厚非。笔者在学生中做了一个测试,在没有尺的情境下,突然要求他们测量桌子长宽高。学生不约而同地选择用自己的手来参照。

世界各地的当然人的大拇指的长度是长短不一的。14世纪时,英皇爱德华二世颁布了“标准合法英寸”。其规定为:从大麦穗中间选择三粒最大的麦粒并依次排成一行的长度就是一英寸。笔者很乐意将此理解为主观的标准走向客观标准的一次努力,尽管世界各地的麦穗也不会相同。循着这样一个思路,选取什么物体,才能制定出全世界的人都能接受的统一标准呢?地球。只有地球是全人类共有的。1790年5月由法国科学家组成的特别委员会,建议以通过巴黎的地球子午线全长的四千万分之一作为长度单位,米(注)。海拔高度、零电势也以同样的思路进行定义。直到1960年才建立了国际单位制。

至此,才有了我们习以为常的准确测量的第一个要素——标准的参照物。

我们可以开始科学的测量了。科学精神在测量环节中可以表达为:力求精确、如实记录。

为什么精确只能是力求呢?人们进行测量无法完全准确,因为受到参照物精度的限制、测量手段的限制、测量环境的限制、测量者条件的限制,误差不可能避免。

参照物精度的限制很容易理解,最小刻度为1cm和最小刻度为1mm的两把尺子,测量的精度是不一样的。也因此,人们在不同精度要求下选用不同的测量仪器(就是标准参照物)刻度尺、游标卡尺、螺旋测微器等。

测量手段的限制,造成了系统误差。系统误差的特点是数据偏离方向单一,由测量原理决定。举两个常见的例子:

比如,学生发现到某体检中心测身高总是偏大,经研究发现,原因是该医生太矮,且采取简单用手掌按头直接读数,由于测量时视线总是倾斜造成数据偏大。最简单的解决方案:让该医生垫一张小凳子。

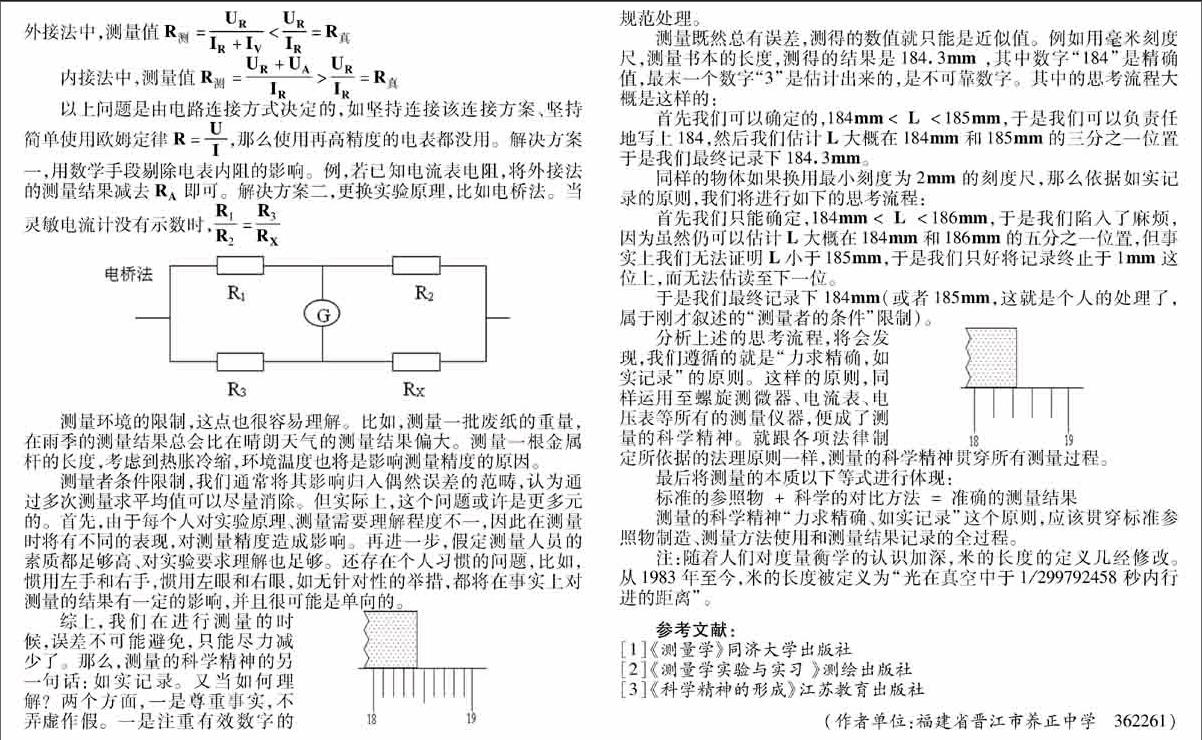

再比如:使用伏安法测电阻。外接法中,测量值R测=URIR+IV 内接法中,测量值R测=UR+UAIR>URIR=R真 以上问题是由电路连接方式决定的,如坚持连接该连接方案、坚持简单使用欧姆定律R=UI,那么使用再高精度的电表都没用。解决方案一,用数学手段剔除电表内阻的影响。例,若已知电流表电阻,将外接法的测量结果减去RA即可。解决方案二,更换实验原理,比如电桥法。当灵敏电流计没有示数时,R1R2=R3RX 测量环境的限制,这点也很容易理解。比如,测量一批废纸的重量,在雨季的测量结果总会比在晴朗天气的测量结果偏大。测量一根金属杆的长度,考虑到热胀冷缩,环境温度也将是影响测量精度的原因。 测量者条件限制,我们通常将其影响归入偶然误差的范畴,认为通过多次测量求平均值可以尽量消除。但实际上,这个问题或许是更多元的。首先,由于每个人对实验原理、测量需要理解程度不一,因此在测量时将有不同的表现,对测量精度造成影响。再进一步,假定测量人员的素质都足够高、对实验要求理解也足够。还存在个人习惯的问题,比如,惯用左手和右手,惯用左眼和右眼,如无针对性的举措,都将在事实上对测量的结果有一定的影响,并且很可能是单向的。 综上,我们在进行测量的时候,误差不可能避免,只能尽力减少了。那么,测量的科学精神的另一句话:如实记录。又当如何理解?两个方面,一是尊重事实,不弄虚作假。一是注重有效数字的规范处理。 测量既然总有误差,测得的数值就只能是近似值。例如用毫米刻度尺,测量书本的长度,测得的结果是184.3mm ,其中数字“184”是精确值,最末一个数字“3”是估计出来的,是不可靠数字。其中的思考流程大概是这样的: 首先我们可以确定的,184mm< L <185mm,于是我们可以负责任地写上184,然后我们估计L大概在184mm和185mm的三分之一位置于是我们最终记录下184.3mm。 同样的物体如果换用最小刻度为2mm的刻度尺,那么依据如实记录的原则,我们将进行如下的思考流程: 首先我们只能确定,184mm< L <186mm,于是我们陷入了麻烦,因为虽然仍可以估计L大概在184mm和186mm的五分之一位置,但事实上我们无法证明L小于185mm,于是我们只好将记录终止于1mm这位上,而无法估读至下一位。 于是我们最终记录下184mm(或者185mm,这就是个人的处理了,属于刚才叙述的“测量者的条件”限制)。 分析上述的思考流程,将会发现,我们遵循的就是“力求精确,如实记录”的原则。这样的原则,同样运用至螺旋测微器、電流表、电压表等所有的测量仪器,便成了测量的科学精神。就跟各项法律制定所依据的法理原则一样,测量的科学精神贯穿所有测量过程。 最后将测量的本质以下等式进行体现: 标准的参照物 + 科学的对比方法 = 准确的测量结果 测量的科学精神“力求精确、如实记录”这个原则,应该贯穿标准参照物制造、测量方法使用和测量结果记录的全过程。 注:随着人们对度量衡学的认识加深,米的长度的定义几经修改。从1983年至今,米的长度被定义为“光在真空中于1/299792458秒内行进的距离”。 参考文献: [1]《测量学》同济大学出版社 [2]《测量学实验与实习 》测绘出版社 [3]《科学精神的形成》江苏教育出版社 (作者单位:福建省晋江市养正中学 362261)