精神疾病脑立体定向热凝术治疗远期疗效分析

2017-12-04杨理荣任廷文李瑞惠

杨理荣 任廷文 李瑞惠

利用脑立体定向等一系列技术对脑部实施手术,目前主要使用的方式有通过射频热凝仪通电后电极温度升高,使周围组织凝固形成数毫米范围的毁损灶、或用放射线毁损(称为放射神经外科)及电极植入的脑深部电刺激(deep brain stimulation,DBS)、脑皮层刺激器(cerebral cortex stimulation,CS)或神经假体或植入微量泵或囊等,缓释持续给药,近几年有人将脑立体定向术称为神经调控术,特别是DBS、神经假体等具有神经功能修复和调控作用。通常将第一种情况称为“毁损”。ablative一词既可译为“毁损”也可译为“热凝”,但我们考虑用“毁损”一词会给人造成一定的恐惧心理,故建议用“热凝”代替,称为脑立体定向热凝术,以表明治疗方式。

资料与方法

一、随访对象

对精神疾病组术后1年以上的病例电话随访或门诊复诊记录。随时收集术后出院死亡报告。其他有关资料另行报道。

二、疗效判断标准

疗效分级标准,参照1990年全国精神外科协作组在关于现代精神外科治疗的要求(草案)中制订的精神外科总疗效评定标准[1]。临床治愈:症状完全消失,生活正常,能适应生活,但仍需服药(术前即向患者或家属告知,术后仍要长期服药,故本组病例均有服药,少数未遵医嘱,从而不以是否服药为评判指标),相当于临床治愈;显著进步:大部分症状消失,只有1~2项轻微症状,生活正常;Ⅲ进步:仍有3项以上症状,但有所缓解或在某方面有一定改善;无效:是指症状无明显改善;加重:是指症状增多或无改善同时伴有明显的术后不良反应。

三、随访方法

采用门诊随访和电话随访方式进行,电话主要是由家属供诉患者情况,部分情况与患者核实。每次门诊随访均作好详细纪录患者病情、生活、劳动、不良反应、服药情况等。由1名精神科副主任医师具体随访。随访出院1年以上者,即从2007年10月开始手术起计算,随访开始自2011年10月1日至2011年12月30日为截止点,以此时的随访结果作分析和统计。随访出院时间为12个月~50个月,平均(27.7±9.4)个月。死亡病例则不按随访时间段计,为术后所有收到的报告数。

四、统计学处理

以SPSS 20.0主要作频数分析,在一般资料中统计年龄与病程中统计最小最大区间。

结 果

一、一般资料

共401例,男302例(75.3%),女99例(24.7%),平均年龄(29.5±8.0)岁,平均病程(9.8±6.4)年,年龄最小者1例9岁恶性抽动秽语综合征,病程最长者为1例患病43年的60岁女性抑郁症。

二、疾病构成

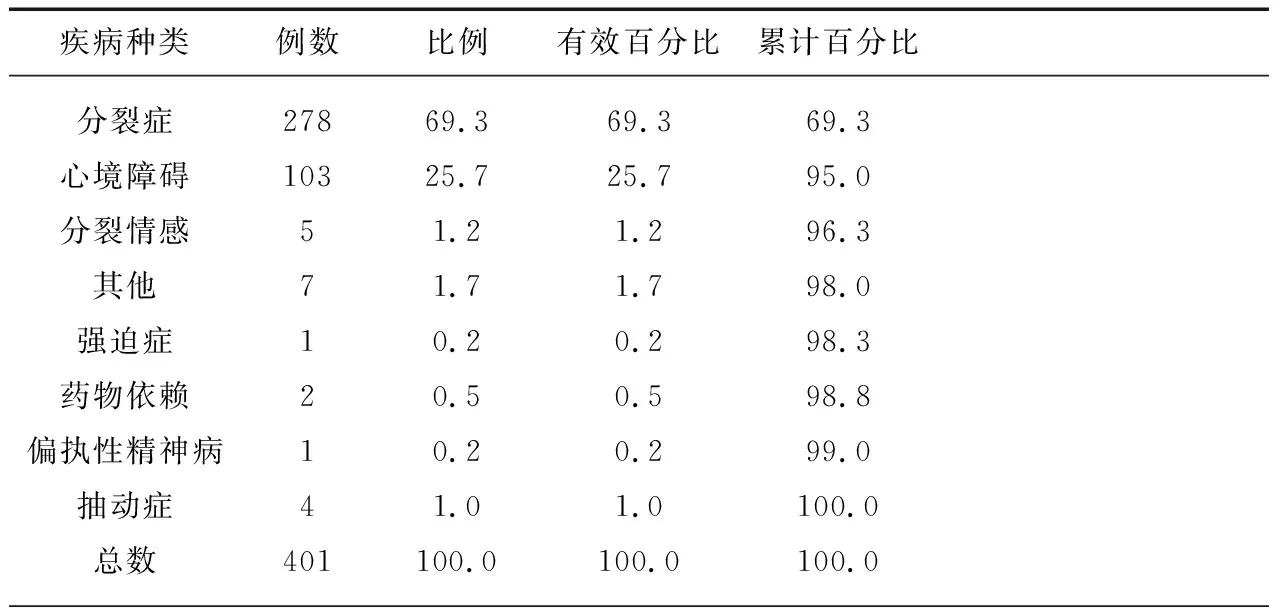

精神分裂症278例(69.3%),心境障碍,包括有精神病性/无精神病性心境障碍103例(25.7%),“其他”是指:疑似器质性精神障碍、焦虑症、精神发育迟滞伴行为障碍、特发性震颤等。分裂情感是指分裂情感性精神障碍。共病者以主要诊断作统计,见表1。

表1 疾病构成

三、远期疗效

临床治愈191例(47.6%),显著进步116例(28.9%),进步46例(11.5%),无效 45例(11.2%),加重3例(0.7%),有效353例,有效率88.0%。3例加重者1例慢性精神分裂,术后回顾术前有定向不明,疑似轻度认知功能障碍,家属诉以往住院曾作电休克治疗至少150余次,另1例为术后出血量大又未及时处理致全面认知功能障碍,1例为中-重度精神发育迟滞伴精神障碍,见表2。由于出院后死亡数不受术后随访时间限制,是800例病人出院后所有收到的报告数,共13例(1.6%),其中7例自杀,2例死于交通事故,1例被劫杀,1例猝死,2例死因不详。有出院3天自杀,也有半年的或超过1年自杀者。

表2 远期疗效

讨 论

本组病例获临床治愈和显著进步达76.6%,有效率88.0%,是令人满意的,因这些病人大部分是经药物治疗已无效的,其中病程在10年及以上者172例(45.4%)。江氏认为约30%对常规抗精神病药无效,约50%仅部分疗效[2]。本资料平均病程达9.8年,如果选择病例更严格、术后药物治疗更规范,疗效有可能会更高。本组总体疗效较好。目前对于精神疾病发病的更详细的机制不明,但对于涉及的神经环路则是日趋明朗,现有证据表明精神障碍与前额叶、边缘系统,如前扣带回、杏仁核、伏隔核等神经环路神经递质异常密切相关,而这些部位正是我们的手术靶点;热凝内囊前肢可阻断额叶与丘脑的病理联系;热凝前扣带回可阻断边缘系统与丘脑的病理联系[3]。现代心理学、神经影像学、神经生物学的研究发现精神疾病的发生与脑区、神经网络、神经环路异常有关。如中心执行网络、默认网络和突显网络间功能与连接异常可导致精神障碍,如精神分裂症与默认网络过度激活和过度连接有关[3,4],这些网络脑区涉及前额叶、前扣带回等,正好与手术手术靶点相吻合。我们认为手术可以阻断默认网络过度激活和过度连接及多巴胺亢进的通路。还有人发现手术与药物治疗、心理治疗一样,可以改善病变区的异常代谢,重建神经环路,从而起到治疗的作用。手术治疗效果对不少症状是立竿见影,特别是脾气暴躁、情感等,这可能是手术阻断了相关网络通路的物理-生物效应,在药物的帮助下,经过一段时间,逐渐进立新的神经通路,其效果才更加稳定、巩固。我们认为疗效好主要有以下因素:靶点定位是基于CT/MRI图像引导的、可视化、实时的和个体化的数字化定位,定位较精确,误差小;术后有较规范的药物治疗。我们还认为,手术对于精神分裂症、心境障碍、强迫症、抽动症等术前有药物治疗的疾病是一种辅助治疗,而对于药物依赖、人格障碍等本身就缺乏药物治疗的疾病来说则是替代治疗。替代治疗无需用药。对于辅助治疗术后仍需要规范的药物治疗,并且仍须遵守足量足疗程原则。同时注意发挥家庭支持功能在康复中的作用。需要说明的是,这种术后服药与术前服药的目的和意义是不同的,术后是在大部分精神症状消失后的基础上的服药,相当于维持治疗,目的是维持和巩固其疗效,用维持量预防复发。术后病情波动较大则需视个体情况系统调整药物。

在临床治愈和显著进步患者中50.3%外出打工,而术前大部分病人基本丧失劳动能力,尽管他们当中有的劳动能力并非完全正常或持久,至少社会功能有明显改善则是事实。手术对暴躁、攻击行为效果是明显的,多数患者术后立刻变得温和。术前80%的病人有脾气暴躁、易激惹,随访时仅有0.9%仍有脾气暴躁。

我们发现术后3~6个月时病情波及较大,与Gabrels报告起效多在术后3~6个月不一致[5]。这可能是由于这时期毁损灶有水肿反而起到一定程度的治疗作用,当毁损灶水肿消退后治疗效果减弱,其准确原因有待进一步探讨。少数患者术后效果不明显,换多种药物效果仍不明显,但1、2年甚至3年后效果才逐渐明显。本资料在前期随访时有6例术后加重,但后期,再随访到原来加重的3例现已有2例有明显改善并能部分工作。少数病例术后一直效果不佳,而家属也终止治疗,甚至将其关锁起来,而2~3年后逐渐明显好转。这一特点是药物治疗所未见到的,其原因推测可能正如Cosgrove[6]所说是由于热凝术不仅仅与阻断了神经病理环路有关,亦与手术热凝后重新调整了神经环路,而这种调整需要的时间因人而异,有的可能需要数年时间。这种术后几年才逐渐起效的现象可称为“后续效应”。手术效果到底能维持多久,Coenen等[7]提出“毁损治疗的结果是永久性的”。我们相信,如脾气暴躁可能会持续消除。有的病例在整个随访期的4年未复发,而术前几乎每年多次复发,提示手术治疗病情更稳定。尽管如此,我们坚持术后仍应长期服药,以防复发。服药时间以不少于3年为基础,病程很长者亦长,服药时间越长,复发的可能性越小。术后即使复发,其严重程度可能会减轻,复发的间隔可能会延长,多数患者复发后用药常更易控制,本资料有1.7%病例加重,个别加重病例药物治疗效果不佳,甚至相当棘手,加重的病例以伴精神发育迟滞尤其是重度者为多,所以对于此类患者宜严格掌握手术适应证。但在原判断为加重病例中对药物治疗反应差,但1~2年后逐步改善。大多数病人术前对药物具有明显的抵抗作用,而术后对药物敏感性增加,特别是手术后近期对镇静作用强的药,如氯氮平等耐受性很低,少数病例术前使用大剂量,术后使用50 mg,都可致深睡眠,甚至致尿失禁,可能半年后才能恢复耐受。Giacobbe等[8]认为这是因为手术“激发”了脑对药物的反应。本组有5例再次手术,3例效果满意,1例在上世纪90年代额叶白质切除术,后第3次手术,效果仍不好。再次手术出血的风险可能会增加,宜谨慎。

如何减少或避免病情加重,我们初步认为:精神发育迟滞越重表明脑皮质功能越差,皮质对皮质下功能调控越差,这类病人手术后皮质下功能释放较突出,治疗效果不好,改进的方法可考虑减少阻断前额叶与丘脑的神经联系(如内囊前肢单侧靶点);还发现术前高级功能保持较完整者似乎也要考虑减少阻断前额叶与丘脑的神经联系,而高级精神活动受损严重者则否;MRI引导的定位可能还不够,再结合DTI(diffusion tensor imaging)、PET或MRS等检测结果,并与高级功能损害情意选择靶点应该效果更好,不良反应将会更少;靶点选择亦应与相关心理评估(包括精神病理症状、人格、认知功能、社会功能等)结合选择靶点等。

本组资料收到术后出院13例死亡报告,占全部病例的1.6%。死因主要是自杀。关于自杀原因,初步看来主要是术后在回归社会过程中适应不良。有的病例术后恢复得越好,所处困难越多,对自身现状越有客观认识,又缺乏家庭支持的,更容易在现实生活中遭受挫折,导致自杀的可能性越大,故对于疗效好的患者家属也不能疏于管理和心理支持。江氏认为自杀是分裂症过早死亡的首要原因,自杀风险是普通人群的10倍,分裂症中9%~13%死于自杀[9]。国外报道热凝术后年度自杀率戏剧性地低于重性抑郁症平均年度自杀率[8,10]。本资料自杀率低于分裂症药物治疗。那么,手术与自杀有何关系,相关内容拟另文分析。

精神外科是边缘学科,仍需完善,特别需要结合神经影像学、电生理、神经生物、精神病理、精神药理、精神医学临床及心理测量等学科共同参与,需要进一步探索靶点(包括靶点部位、毁损次数及温度与时间)与精神疾病的最佳选择,治疗(热凝与DBS)后的神经生物学与精神病理学变化及临床处理、术后的心理康复与社会回归、术后长期随访、热凝治疗及DBS与药物治疗的远期对比等等。其他还有精神外科规范化与临床指南的制订与推广、现代精神外科的医学教育、科学普及、消除社会甚至专业偏见都是极其重要的工作,需要社会各方的大力推进。

遗憾的是本组资料缺乏心理量表测量数据,数据统计亦较简单。