韓國松廣寺舊藏《金藏論》寫本及其文獻價值*

2017-11-16王招國

王招國(定 源)

前 言

《金藏論》,又名《金藏要集經》或《金藏要集論》,是南北朝時期北齊沙門道紀(生卒年不詳)所撰,共有七卷(另説九卷)。此書是摘抄《賢愚經》《百緣經》《出曜經》等經典内容編輯而成,屬於一部“以類相從”的佛教類書。撰成之後,流傳甚廣,曾在中國以及東亞地區産生過一定的影響。然而,此書在中國本土散佚已久,内容全貌長期湮没無聞。自20世紀初隨着日本古寫經、韓國刻本以及敦煌遺書等相關文本的陸續發現,此書内容逐漸得到了人們的認識,并引起中、日、韓三國學者的極大興趣和不同程度的討論。至今爲止,圍繞此書的研究成果已相當豐富,尤以日本學者本井牧子、宫井里佳兩位女史於2011年共同編著出版的《金藏論——本文と研究》(以下簡稱《本文と研究》,京都: 臨川書店)專著用力最勤,堪稱這一研究領域的最重要成果,功不可没。《本文と研究》分文本篇和研究篇兩大部分。文本篇收入影印、翻刻和文本校訂。研究篇全面回顧了《金藏論》的先行成果,利用當時所能得到的所有文本,對《金藏論》内容進行復原,并探討了作者道紀生平以及此書在中國、日本的傳播與影響情況。其中已被確認的《金藏論》文本共有以下9種:

(一) 日本古寫經三種

1. “大谷本”——大谷大學博物館藏本(存卷一、二)

2. “京大本”——京都大學附屬圖書館藏本(存卷一、二)

3. “興福寺本”——興福寺藏本(首殘,存卷六部分)

(二) 韓國刻本兩種

1. “個人藏本”——個人收藏本(首尾均殘,存卷二部分)

2. “梵魚寺本”——梵魚寺藏本(存卷一、二)

(三) 敦煌遺書四種

1. “敦煌本A”——BD03686→Дх00977→Дх02117→北京大學D156(首尾均殘,存卷五、六部分。此四號爲同一寫本,但不能直接綴合)

2. “敦煌本B”——BD07316(首尾均殘,存卷五、六部分)

3. “敦煌本C”——S03962(首殘尾全,存卷五部分)

4. “敦煌本D”——S04654(首尾均殘,存卷六部分)

綜合這些文本,大體可以復原《金藏論》七卷本中的卷一、卷二、卷五、卷六内容,餘下的卷三、卷四、卷七内容,因受資料所限,仍然不明,留有缺憾。

2015年初,筆者應韓國東國大學之邀,赴首爾參加學術會議。會後得空前往韓國國立中央圖書館查閲資料,於無意中發現一種至今未受關注的《金藏論》寫本。但由於當時行程倉促,來不及仔細詳閲,也未能複印。回國之後,對此常念不忘,後來與韓國國立中央圖書館取得聯繫,最終獲得圖版影印件,并慨允録文研究。經初步考察,此《金藏論》寫本實際所抄文字不多,但其中部分屬於新出内容,可以彌補他本之缺失,極爲珍貴。因此,本文擬對此寫本現況與文本系統進行介紹,并略述其文獻價值,希望爲進一步復原與研究《金藏論》提供一種新的資料。

一、 寫 本 概 況

韓國國立中央圖書館現藏,寫本(24.1×19.8 cm),綫裝一册(共58面,兩面書寫,本文共114頁),無墨欄,無天地界,墨筆楷行書。每頁10行,每行約17字。封面題“金藏要集經(“經”字别筆)”。封面右上方從右到左另筆題有“附録/浮説傳/齋前後/滅義經/太子經”,説明此寫本抄有多種文獻。封面右下方鈐有一方圓型帶花邊墨印,陽文篆書,印文爲“生封”。墨印下方寫有行書“龍□”二字,“龍”後一字之下半部被用於編號的白紙(上寫230/金〈韓文〉71)遮蓋。據上半部的字迹推斷,似爲“溟”字。

封面内頁第一紙有行書雜寫兩行:“手把破砂盆,有時醉酒罵人。/身披羅錦綺,忽爾燒香作禮。”與此類似内容,宋代道川《金剛經注》有“有時醉酒罵人,忽爾燒香作禮。手把破砂盆,身披羅錦綺”。[注]《續藏經》第24册,第561頁上欄。比較兩者,僅前後順序有所不同。另外,内頁第一紙左上角鈐有一方墨印(上寫No.1401/230/金〈韓文〉71),似爲圖書編號。相同墨印亦見於内頁第二紙之右上角處,同紙中間另鈐一方朱印,陽文篆書,印文爲“松廣寺印”。據此可知,此寫本爲松廣寺舊藏。

除上述雜寫之外,從内頁第三紙開始直至卷末,先後共抄7個文獻。各文獻名稱及順序如下(括弧内所標爲影印件提供的頁碼):

1. 金藏要集經(第1—72頁)

2. 浮雪傳(第73—86頁)

3. 齋前説法式(第86—95頁)

4. 水陸無遮平等大會論(第96頁)

5. 齋前説法規(第97—100頁)

6. 滅義經(第100—105頁)

7. 太子因由經(第105—114頁)

每個文獻的文面可看到不同程度的行間校加字、塗改、校語以及雙行或單行小字注文。另有斷句、重文、删除、倒乙等符號,個别文字旁附韓文訓讀,有被廣泛閲讀的痕迹。《浮雪傳》末有題記“大明崇禎八年(1635)乙亥仲春日/涵影堂 謹誌”。卷末有題記“同治三年(1864)五月中日謄書于雲水菴教海之中”。

正文第100、114頁有與上述相同的陽文篆書“生封”二字墨印。另在第12、32、56、76、90、102頁中均見有陽文楷體“藏主之印”。第117頁内夾一張長方型折疊宣紙,上寫墨書“1190”,同紙上蓋一枚藍色韓文圖章,譯成中文大致意思是“保持圖書清潔/按期歸還/曹溪叢林圖書館”。故“1190”當是曹溪叢林圖書館的館藏編號。“曹溪叢林”係指松廣寺。説明此寫本原是松廣寺“曹溪叢林圖書館”的藏品。因此,其中所見“藏主之印”,或指松廣寺藏主。

封底頁有五行倒書,字迹破損。據字痕推測,前四行分别爲“浮説傳/齋前後/滅義經/太子經”,而第五行字迹難辨,按理當作“金藏要集經”,但從字痕來看,似乎不是。此外,封底第一行“浮説傳”下方有兩字,已被塗抹,從尚可辨認的字迹來看,顯然爲“龍溟”二字,可資互證封面之“龍□”確爲“龍溟”。有關龍溟,相關材料記載不多。管見所及,他曾經爲秋淡井幸所編的《荼毗作法》[注]此書現有韓國國立中央圖書館藏本(圖書編號: 21—193),每半葉九行,行十八字。與《僧家日用食時默言作法》[注]此書現有韓國奎章閣(圖書編號爲: 奎5400)和高麗大學中央圖書館所藏本(圖書編號爲: C3—A68)。分别作過跋文,前者末署“光緒八年壬午十一月下澣龍溟沙彌/鳳機謹跋”,[注]《韓國佛教儀禮資料叢書》第三輯,韓國精神文化研究院,1993年,第593頁。後者末署“光緒壬午仲冬下澣龍溟沙彌鳳機謹跋”。[注]《韓國佛教儀禮資料叢書》第三輯,第567頁。此外,海印寺版《壇經》末有一篇寫於光緒九年“刊行壇經後跋”,末署“信海門人龍溟沙彌鳳機稽首謹書”。綜合上述資料可知,龍溟爲信海弟子,又名鳳機,光緒八年(1882)至九年(1883)期間尚爲沙彌身份。另查《松廣寺僧籍簿》[注]此書共有11册,現爲韓國國立中央圖書館所藏。記載,松廣寺歷代僧人中取“龍”字輩者不少,例如龍雲、龍月、龍夏、龍峰、龍雨、龍淳等。同時還有以“溟”字作爲僧名者,比如皓溟、綿溟等。因此,龍溟爲松廣寺僧人,亦未可知。無論如何,可以確定的是,此寫本有經過僧人龍溟之手。

松廣寺位於韓國全羅南道順天市,爲韓國佛教曹溪宗的發祥地之一,與海印寺、通度寺、修德寺以及白羊寺并稱韓國五大曹溪叢林道場。此寺新羅時期由慧璘禪師創建,原稱“松廣山吉祥寺”。高麗明宗時期普照國師知訥(1158—1210)出任住持,更名爲定慧寺,并因開創定慧結社而聞名。熙宗四年(1208)敕額“曹溪山松廣寺”。此後屢廢屢興,綿延傳續至今。此寺高僧輩出,相傳先後出現過十六名國師級人物,號稱韓國佛教僧寶的摇籃。因爲松廣寺歷史悠久,人文底藴深厚,在韓國佛教史上地位特殊,故留下不少建築、佛像、經典、繪畫等方面的珍貴文物。就經典文獻而言,除一些手抄本之外,還有不少松廣寺自己刊刻的印本,即所謂“松廣寺版”。此外,2004年在松廣寺四天王像腹中還發現十餘種中國佛教文獻,有些在中國本土已經亡佚,非常珍貴。[注]即在北方多聞天王像腹中發現《金剛錍顯性録》卷三、四,《大威德經陀羅尼》卷四,《妙法蓮華經纘述》卷五、六,《法華經玄贊會古通今新抄》卷一、二,《法華文句記》卷五、六、七、八,《成唯識論述記》卷六,《成唯識論了義燈抄》卷三、四,《圓覺經大疏釋義抄》卷十三,《仁王護國般若經疏法衡抄》卷五、六。此外,從廣目天王像腹中發現《科注妙法蓮華經》卷七。從南方增長天王像腹中發現《妙法蓮華經玄義》卷三、四,《成唯識論義景鈔》卷十九。東方持國天王像腹中發現《成唯識論義景鈔》卷十二。其中不少在中國本土已經亡佚。不過,由於各種原因,“松廣寺版”或松廣寺舊藏本流散頗多。據筆者所知,僅在韓國國立中央圖書館中,除《金藏論》寫本之外,還保存有不少松廣寺舊藏的《無用堂遺稿》《默庵集》等文獻,甚至包括《松廣寺僧籍簿》《松廣寺歷史沿革》等有關寺院的歷史資料。

以下想談兩個問題。

第一,此寫本的抄寫年代問題。如前所述,其中先後有兩處抄寫題記,即《浮雪傳》末“大明崇禎八年乙亥仲春日/涵影堂 謹誌”和卷末“同治三年五月中日謄書于雲水菴教海之中”。通過仔細觀察,此寫本并非先後抄於崇禎八年和同治三年。因爲,從寫本的整體筆迹來看,第一個文獻《金藏論》無疑爲同一人所書,但從第二個文獻《浮雪傳》開始顯然是另一人所抄。“崇禎八年”題記抄寫在《浮雪傳》末尾,書寫在當頁的中間位置,而且在“謹誌”下方同一行處開始接抄《齋前説法式》,其抄寫筆迹與前面的《浮雪傳》完全相同。表明“崇禎八年”這條題記是照録底本而來,并不能作爲此寫本的抄寫年代。此寫本的確切抄寫年代應是卷末題記所載的同治三年,抄寫地點在“雲水菴”。關於“雲水菴”,筆者原以爲是松廣寺屬下的一所别院,可惜查無此庵。目前只知道京畿道安城市有一所雲水庵,是否爲同一所在,尚無法確定。

需要注意的是,卷末雖有同治三年抄寫的題記,但第一個文獻《金藏論》與後面的文獻書寫筆迹明顯不同,而且前後所用的紙質亦有差别。所以《金藏論》部分是否爲同治三年所抄,大可懷疑。筆者以爲《金藏論》部分與後面附録文獻當爲不同階段抄寫,之後再合訂成册。至於抄寫時間,從其書寫風格來看,當略早於同治三年。

第二,《金藏論》與附録文獻的關係問題。《金藏論》屬於第一個文獻,所占篇幅最多。其後附録文獻篇幅長短不一。就附録文獻的内容性質來看,《浮雪傳》屬於人物傳記。《齋前説法式》《水陸無遮平等大會論》以及《又齋前説法規》三種屬於佛教儀式文獻。至於《滅義經》與《太子因由經》,雖具足經典形態,但不署譯者,兩者經名均不見於中國歷代經録,可能是韓國編撰的佛教疑僞經。總之,就前後的文獻内容而言,《金藏論》與附録文獻之間没有必然聯繫。也就是説,此寫本將《浮雪傳》等六個文獻作爲《金藏論》的附録合訂成册并無内在理由,只是爲了便於學習和利用而已。實際上,在現存的韓國寫本中,將多種篇幅較短的文獻合編裝訂在一起,是比較常見的現象。比如筆者曾經見過《太子因由經》《齋前説法式》《水陸無遮平等大會論》以及《又齋前説法規》與《佛説大目經》《妙法蓮華經五字輪意》等連抄并合訂成册的例子。所以將不同性質的文獻連抄合訂,此寫本絶非孤例。由於此寫本的附録文獻并非本文主題,故暫置不論。本文主要討論其中抄寫的《金藏論》部分,爲了方便敍述,以下擬稱此部分爲“松廣寺本”。

二、 “松廣寺本”現存内容

根據此前發現的《金藏論》文本,我們可以知道,《金藏論》作爲一種中國早期的佛教類書,若與現存最早的佛教類書梁寶唱編撰《經律異相》以及唐代道世編撰《法苑珠林》相比,在文本結構和部類名稱方面明顯有一定區别。《經律異相》以“部”進行分類,共22部。[注]參見《大正藏》第53册。《法苑珠林》以“篇”進行分類,計100卷,每卷大體1篇,共100篇。[注]參見《大正藏》第53册。《金藏論》則以“緣”進行分類,現存《金藏論》中,唯有韓國“梵魚寺本”在卷一之前保留全書的整體目録,共22緣,具體名稱如下:

邪見緣第一 殺害緣第二 罵詈緣第三 懺悔緣第四 稱佛緣第五

觀像緣第六 聽法緣第七 求法緣第八 戒緣第九 食緣第十

業緣第十一 布施緣第十二 慳緣第十三 塔緣第十四 像緣第十五

香花緣第十六 燈緣第十七 幡蓋緣第十八 出家緣第十九 袈裟緣第二十

孝養緣第二十一 雜緣第二十二

通過這些緣目,大體可以了解《金藏論》原來的分類情況及整理結構。即按以上22緣進行内容分類,每“緣”中收入與之相應的各種因緣譚,每種因緣譚又以“……緣”爲標題,并在標題下交待該因緣譚出自的經典名稱。應該説《金藏論》的文本結構在佛教類書中有它自己的特色。

“松廣寺本”現存内容,卷一首題作“金藏要集經卷第一”,尾題作“金藏要集經卷一終”,之後未標卷次,但有緣目和各種因緣譚的標題,其後有小字注,標明該因緣譚所依據的經典名稱。其所抄内容的詳細緣目和標題如次。

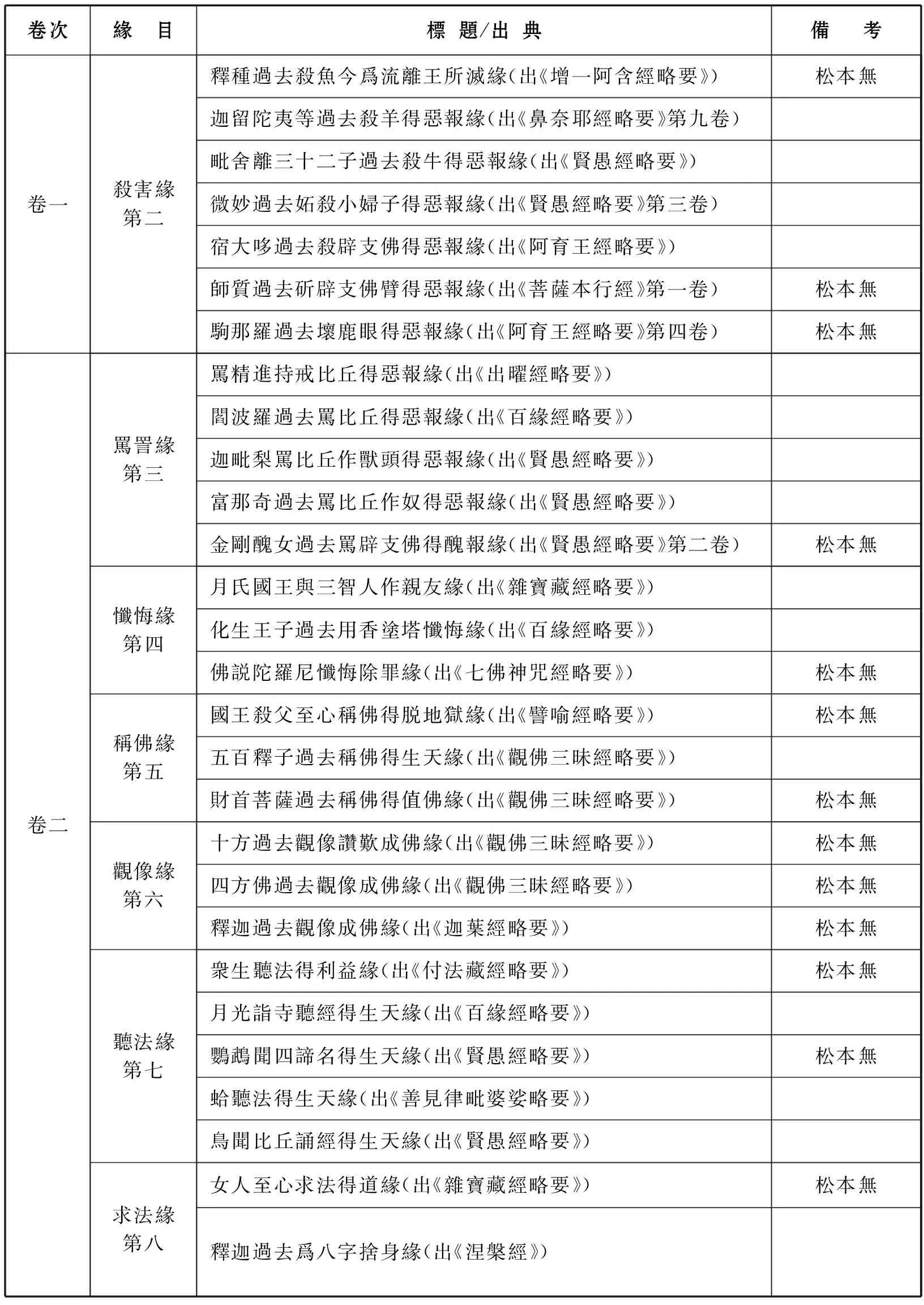

表1

續表

從上表來看,首先“松廣寺本”在抄寫形態上并不完整,卷一之後不標明卷次,緣目方面也只有第一、三、四、七、八,缺了第二、五和六。實際上,“松廣寺本”所抄内容,大部分可以與現存“梵魚寺本”卷一、卷二對應。爲了便於對照,兹將“梵魚寺本”現存部分的緣目及標題名稱列舉如下。

表2

續表

續表

通過以上比較,可以了解“松廣寺本”的現存情況:

(一) “松廣寺本”所缺三種緣目,名稱分别是“殺害緣第二”、“稱佛緣第五”與“觀像緣第六”。此三種緣目“松廣寺本”雖然未抄,但實際内容屬於“殺害緣第二”的因緣譚有四則,“稱佛緣第五”的因緣譚只有一則。

(二) 與“梵魚寺本”比較,除“邪見緣第一”相同之外,兩者緣目所收的因緣譚數目有所不同。“松廣寺本”在“殺害緣第二”中少抄三則,“罵詈緣第三”與“懺悔緣第四”各少抄一則,“稱佛緣第二”少抄兩則,“觀像緣第六”三則均缺,“聽法緣第七”少抄兩則,“求法緣第八”少抄一則。合計少抄十三則因緣譚(即表2備考“松本無”部分)。

(三) “松廣寺本”的最後四則因緣譚(即表1備考“新出”部分)不見於“梵魚寺本”,在現知《金藏論》文本中也找不到對應的文字,完全屬於新出内容,值得注意。

從上述情況可以知道,相對“梵魚寺本”而言,“松廣寺本”顯然是一種略抄本,除了新出四則因緣譚之外,其餘部分屬於卷一、卷二内容。

三、 “松廣寺本”的底本來源——與“梵魚寺本”的關係

“松廣寺本”抄寫於19世紀後半葉,現存内容主要是《金藏論》卷一、卷二部分。作爲一種晚出的手抄本,必然有其依據的底本,這涉及“松廣寺本”的底本來源問題。

首先應該指出,至今爲止,在現存《金藏論》文本中目前已被確認屬於卷一、卷二内容僅有四種,即現藏韓國的“梵魚寺本”和“個人收藏本”(此本僅存卷二部分),以及現藏日本的“大谷本”與“京大本”。其中“京大本”乃由“大谷本”轉抄而成,兩者文字無甚差别。[注]“大谷本”原爲大谷大學教授兼大谷大學圖書館館長山田文昭(1877—1933)舊藏。此本曾經在大正六年(1917)舉辦的第三届大藏會上展示過。昭和八年(1933)山田氏去世後,贈給了大谷大學圖書館。同一年秋,大谷大學圖書館舉辦“故山田文昭先生遺書展”,其中陳列有“大谷本”。此本卷二末朱筆寫“長承三年(甲寅)正月四日一見了法隆寺(僧覺印)/爲令法久住利益人天之/”,可見它是長承三年(1134)之前的寫本。此本僅存卷一、卷二部分,卷首存有他本所未見的序文,而且又是“京大本”的祖本,其文獻價值可見一斑。《本文と研究》中刊出“大谷本”全部圖版和録文,可以參見。《本文と研究》一書曾經就“梵魚寺本”和“大谷本”作過録文與比較研究,指出“梵魚寺本”更接近於《金藏論》的内容原貌,而“大谷本”卷一雖與“梵魚寺本”大致相同,但其卷二部分并非《金藏論》文本,乃是抄寫近似《金藏論》形態的其他内容。[注]參見《本文と研究》第一章“《金藏論》現存諸本解題”,第533—551頁。因此,要了解“松廣寺本”與其他諸本的關係,目前可資參考的材料唯有“梵魚寺本”和“個人收藏本”以及“大谷本”的卷一部分。然而,“個人收藏本”因筆者未見,無從討論。而“大谷本”雖然有必要納入討論範圍,但它畢竟抄寫於日本,與韓國抄寫的“松廣寺本”,兩地懸隔,兩者相互交叉的可能性極小。而且其卷二部分既然不是《金藏論》内容,則更不可能作爲“松廣寺本”的底本來源。所以,就目前來看,如果想探究“松廣寺本”的底本來源,最值得注意的就是“梵魚寺本”。

根據韓國學者南權熙與崔鈆植兩位先生的研究,[注]南權熙: 《高麗時代記録文化研究》,載《清州古印刷博物館學術叢書》2,清州古印刷博物館,2002年。崔鈆植: 《關於〈金藏論〉》,載《佛教學研究》9,2004年。同氏: 《〈金藏要集經〉的性格與研究現況》,載《佛教學レビュー》,金剛大學佛教文化研究所,2010年。“梵魚寺本”爲高麗中後期13世紀左右刻本,它原來并非梵魚寺所藏,而是1989年由某人寄贈予梵魚寺的,至於它的刊刻地點以及歸藏梵魚寺之前的流傳情況尚不清楚。由於“梵魚寺本”的形成早於“松廣寺本”,“松廣寺本”是否依“梵魚寺本”略抄而成,或者説在文本系統上兩者的關係如何,則需要進一步考察。

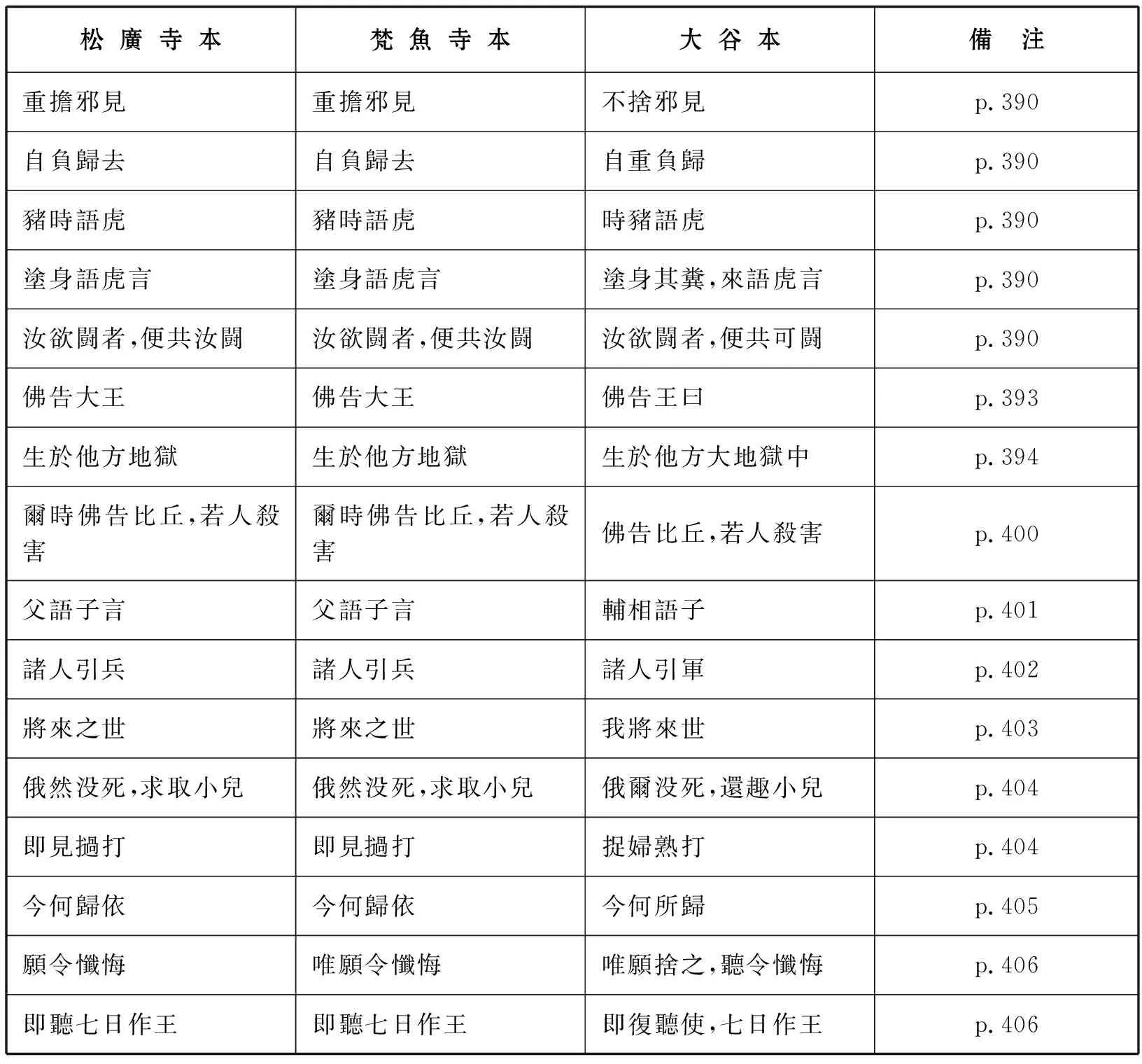

爲了説明這一問題,我們將“梵魚寺本”與“松廣寺本”以及“大谷本”卷一部分進行了异同比較。受篇幅所限,兹舉部分异同文字,以見一斑,如下表3(備注中數字爲《本文と研究·本文篇》所在頁碼,以便覆核。下同)。

表3

續表

從上表即可看出,“松廣寺本”與“梵魚寺本”的文本關係最爲接近,而與“大谷本”的關係比較疏遠。這説明相對日本的《金藏論》文本而言,同樣流傳於韓國的《金藏論》文本,則呈現出相近的文本面貌。這也許由於地域差异、流轉路徑不同等原因造成。不過,“松廣寺本”與“梵魚寺本”即使在相同的地域流傳,正如後面所示,文本系統卻未必相同。

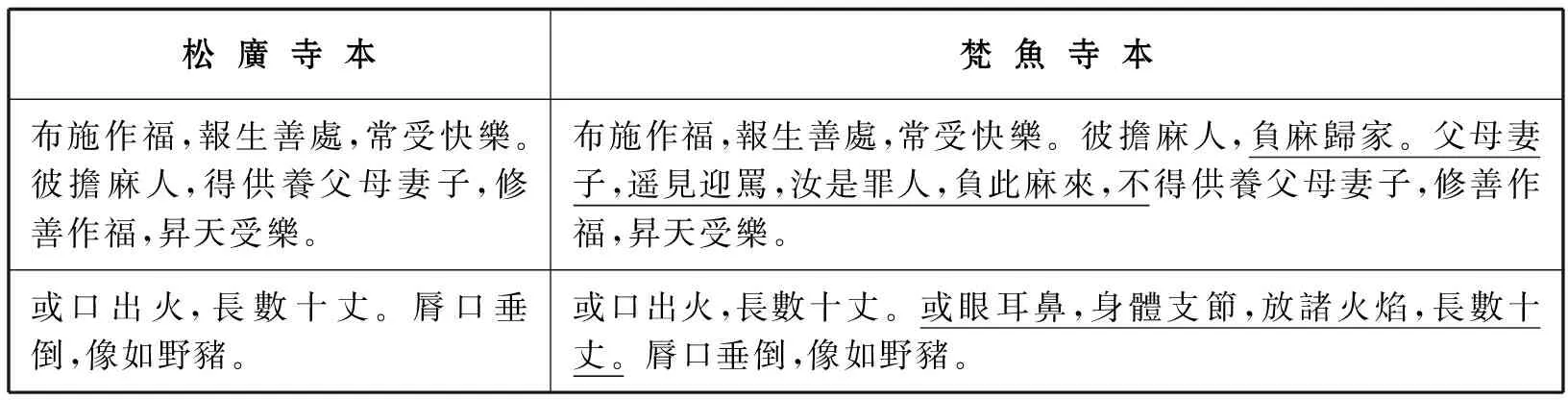

我們知道,“松廣寺本”作爲一種手抄本,除了有必要考慮它可能沿襲底本本身的錯誤之外,在抄寫過程中難免出現新的魚魯之訛或脱衍、漏行等現象。與“梵魚寺本”的對照結果顯示,“松廣寺本”在“迦葉過去爲蜱肆王説邪見過惡譬喻緣”與“罵精進持戒比丘得惡報緣”中各存在一處漏行,請看表4:

表4

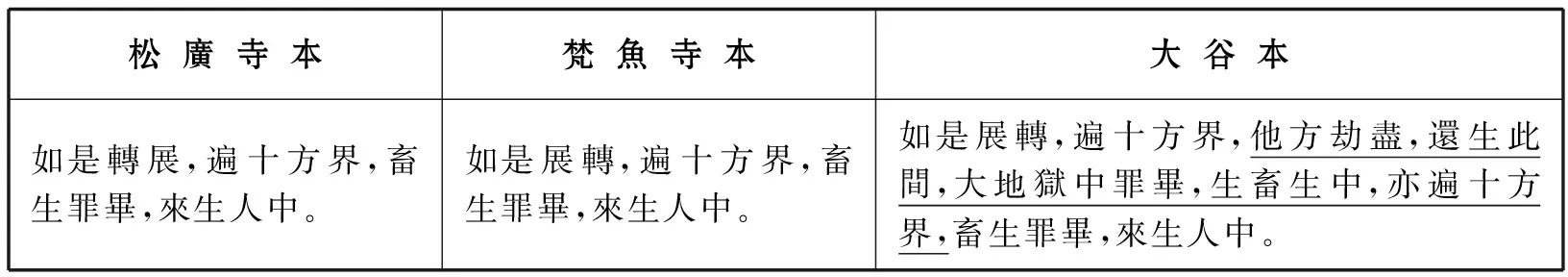

第一個例子“松廣寺本”在抄至“彼擔麻人”時不知什麽原因突然停筆,雖然同一行下方還有抄寫空間,卻從另行開始接抄“得供養父母妻子……”此處之所以漏抄恐怕是由於中途輟筆所致。從第二個例子來看,其漏抄原因比較容易理解,即該文中“長數十丈”四字前後出現兩處,抄寫者顯然把前一處錯看成了後一處,故而導致漏抄。其實,不僅“松廣寺本”有漏抄,“梵魚寺本”同樣存在類似情況。這一點與“大谷本”對照之後即可看出。例如表5。

表5

上表中,唯有“大谷本”的表述文意完整。也就是説,“松廣寺本”與“梵魚寺本”均漏抄了“他方劫盡……亦遍十方界”等共23字。之所以漏抄,顯然是受前後有兩處“遍十方界”四字干擾而看錯行所致。應該説,類似這種看錯行而導致的漏抄,在文獻轉抄過程中屬於一種不可避免的現象。這種現象,有助於爲我們考察文獻轉抄的承襲關係提供一些有益的綫索。從以上“松廣寺本”的三處漏抄,尤其是與“梵魚寺本”相同的一處漏抄來看,“松廣寺本”與“梵魚寺本”之間有着一定的關係,至少有兩種可能: 第一“松廣寺本”據“梵魚寺本”抄略而成;第二“松廣寺本”與“梵魚寺本”共同擁有一個祖本,屬於同源而分流的關係。然而,在這兩種可能性當中,哪種可能性比較大呢?這不僅要看兩者的相同點,還應該注意兩者的不同之處。

通過比較,“松廣寺本”與“梵魚寺本”之間的明顯差异至少可列出以下幾端。

(一) 因緣譚出典經目有無不同。即“松廣寺本”在“邪見緣第一”中首則因緣譚名作“邪見毁滅三寶得惡報緣(出《中阿含經略要》)”,而“梵魚寺本”只有因緣譚名,没有隨後“出《中阿含略要》”的出典經名。這一因緣譚名,“松廣寺本”與“梵魚寺本”先後均出現過兩次,首次“邪見毁滅三寶得惡報緣”實際上是多餘的。因爲該因緣譚名之後并没有相應内容,只有“邪見緣第一”的述意(相當於序言)而已。而且“邪見毁滅三寶得惡報緣”的出典實際并非《中阿含經》,而是《薩遮尼乾子經》。由於“松廣寺本”在首則因緣譚名中已抄“邪見毁滅三寶得惡報緣”(出《中阿含經略要》),所以第二則因緣譚的名稱就只寫“迦葉過去爲蜱肆王説邪見過惡譬喻緣(左見)”,表明此與前一則因緣譚的出典相同。而“梵魚寺本”因它首則因緣譚没有寫明出典,所以第二則因緣譚明確交待“迦葉過去爲蜱肆王説邪見過惡譬喻緣(出《中阿含經略要》)”。這一差异説明了“松廣寺本”依據“梵魚寺本”抄寫的可能性不大,因爲“梵魚寺本”首則因緣譚没有“出中阿含略要”,“松廣寺本”抄寫者擅自加入出典經名難度很大,當另有所據。

(二) 注文有無不同。即“松廣寺本”在“月光詣寺聽經得生天緣”文末有一段雙行小字注“五熱者,四面火聚,更加頭上有日,故云五熱炙身”。這段小字注非《金藏論》原文,而是解釋該則因緣譚中“五熱炙身”四字。它不見於“梵魚寺本”,類似文字目前僅見於澄觀《大方廣佛華嚴經疏》卷五十七[注]“四面火聚者,更加頭上有日,即五熱炙身。”見《大正藏》第35册,第932頁上欄。和《大明三藏法數》卷二十。[注]“五熱者,四面火聚,更加頭上有日,即五熱炙身。”見《永樂北藏》第182頁,第248頁上欄。因此,“松廣寺本”這段小字注的來源有兩種可能,一是抄寫者參考《大方廣佛華嚴經疏》等書之後私自加入的;二是照抄其所據的底本。如果是第二種可能,那它的底本肯定不是“梵魚寺本”。

(三) 文字表述不同。“松廣寺本”與“梵魚寺本”之間還有一些文字表述上的差异。如表6。

表6

續表

以上所舉例子,表述有些不同,但文意相近,兩者皆通者甚多,比如1、2、3、5、7、9、13、15、16均屬此例。有些可以相互校勘,比如第4、18兩例,當以“梵魚寺本”爲是,相反第8例又以“松廣寺本”爲長。此外,在第11、12、14三例中,“梵魚寺本”的“患”字,“松廣寺本”均作“違”字。“患”“違”二字形不似,音不同,誤抄的可能性極小,即使誤抄,斷不至三例皆誤。

綜上所述,相對“大谷本”而言,“松廣寺本”與“梵魚寺本”文本關係的確非常相近,但也有一些明顯的差异。這足以説明,“松廣寺本”并非抄自“梵魚寺本”,而是依據其他底本抄寫而成,意味着《金藏論》在韓國流傳過多種版本。

四、 “松廣寺本”的文獻價值

“松廣寺本”的出現,爲進一步復原和研究《金藏論》提供了新資料,具有一定的文獻價值。舉其大者,至少有以下兩個方面:

(一) 輯佚價值

“松廣寺本”卷末抄有四則因緣譚,未見於現存的其他諸本,屬於新出佚文。兹依序抄録全文如次:

1.波斯匿王女善光答父由業不因王緣(出《雜寶藏經》)

昔佛在世時,波斯匿王有其一女,各(名)曰善光,聰明端正。父母憐愍,舉宫愛敬。父語女言: 汝因我力,舉宫愛敬。女答父言: 我有業力,不因父王。王聞瞋恚,而語之言: 今當試汝,有[自]業力。即遣左右,覓一最下貧窮乞人,以女姇之。王語女言: 汝自有業,不假我者,從今可驗。女猶答言: 我有業力,即共窮人,相將出去。婦問夫言: 有父母不?夫答婦言: 我有父母,先此舍衛城中第一長者,父母舉家,都已死盡,無所依怙,是以窮乞。婦復問言: 汝今頗知故宅處不?答言: 知處,垣宅毁壞,遂有空地。夫婦相將,往到故舍,周歷案行。隨其行處,伏藏自出。即以珍寶,雇人造宅。未盈一月,宫宅悉成。宫人伎女,奴婢僕使,不可稱計。王卒憶念,我女善光,云何生活。有人答言: 善光女娘,宫室錢財,不減於王。王女即日,遣其夫主,請王到舍。王即受請,見其家内,宫宅莊嚴,歎未曾有。即往問佛: 此女先世,作何福業,得生王家,身有光明。佛答王言: 乃過去九十一劫,毘波尸佛入涅槃後,有槃頭王,以佛舍利,起七寶塔。王大夫人見即便以天冠拂飾,着像頂上。以天冠中如意寶珠,着塔堂頭,因發願言: 使我將來身有光明,紫磨金色,尊榮豪貴,莫墮三惡、八難之處。昔夫人者,今善光是。後於過去迦葉佛時,復以餚膳供養佛僧,而夫遮斷,婦即勸請。我今已請,使得充足,夫還聽婦。爾時婦者,今善光是。爾時夫者,今日夫是。由昔遮婦,恒常貧賤,以還聽故,要因其婦,得大富貴。無其婦時,後還貧賤。以是因緣,善惡之業。追(逐)身受報,未曾違失。

2.婆提長者過去施已生悔得惡報緣(出《增一阿含經》)

昔佛在世時,舍衛城中有一長者,名曰婆提。居家巨富,財産無量,金錢珍寶,不可稱計。其家雖富,慳惜守護,不著不噉。服飾飲食,極爲麁鄙。亦不施與妻子眷屬,奴婢僕從,朋友知識,及諸沙門、婆羅門等。復起邪見,斷於善根。然無子息,命終之後,所有財寶,盡没入官。波斯匿王自往收斂,收攝已訖,還詣佛所,而白佛言: 婆提長者,今日命終。命終之後,爲生何處?佛告王曰: 婆提長者,故福已盡,新業不造。由起邪見,斷於善根,命終生在啼哭地獄。波斯匿王聞佛所説,涕泣流淚,而白佛言: 婆提長者,昔作何業,生在富家。復作何惡,不得食此極富之樂?佛告王曰: 過去久遠,有迦葉佛入涅槃後,時此長者生舍衛國,生(作)田家子。有辟支佛來詣其家,而從乞食。時此長者,便持食施。辟支得食,飛空而去。長者見已,作是誓言: 持此善根,使我來世,所生之處,不墮三塗,常多財寶。布施已後,復生悔心。我向此食,應與奴僕,不能與此虎(秃)頭沙門。佛告王曰: 婆提長者,由於過去,施辟支食,誓願功德,所生之處,常多財寶,無所乏小(少)。緣其施後,反生悔心。在所生處,雖處富貴,不得[食]此極富之樂。慳惜守護,不自衣食,復不施與妻子眷屬。亦不布施朋友知識,及諸沙門、婆羅門等。是故智者,聞此因緣,若有財物,應當布施,勿生慳惜。施時至心,自手奉舉,施已歡喜,莫生悔心。能如此施,得大果報,無量無邊。

3.難陀長者惜恡得惡報緣(出《出曜經》三卷)

昔佛在世時,舍衛國中有一長者,名曰難陀,巨富多財,金銀珍寶,象馬車乘,奴婢僕從,服飾田業,不可限量。居一國之富,無由過者。雖處豪富,而無信心,慳貪嫉妬,門閤七重,勅守門人,有人來乞,一不得入。中庭空上,安鐵疏籠,恐有飛鳥食噉穀米。四壁牆下,以白噤泥。恐鼠穿穴,傷損財物。唯有一子,名曰栴檀香。臨終敕子: 吾違(患)必死,所有財寶,勿妄損耗,莫與沙門及婆羅門。若有乞子,莫施一錢。此諸財寶,足供七世。敕子命終,還生舍衛國旃陀羅家盲母腹中,後生出胎,盲無兩目。盲母念言: 若生男者,五(吾)今目冥,須見扶侍。聞兒生盲,倍增愁憂,悲泣流曰: 子盲吾亦盲,二俱無兩目。遇此衰耗物,益我愁憂苦。是時盲母養兒已大,年八九歲,堪能行來。與杖一枚,食器一具,而告子曰: 汝自乞活,不須住此。吾亦無目,復當乞求,以濟餘命。此盲小兒,遂後漸至栴檀香家,在門外立,而自説曰: 飢餓忉已困,惡復無兩目。衆苦無端緒,誰當愍而施。時守門人,聞此語已,瞋恚提手,遠擲深坑,尋傷左臂,復打頭破,所乞飯食,盡損(捐)在地。有人臨見,甚憐愍傷,往語盲母。盲母聞已,匍匐拄杖,到盲兒所,抱著膝上,而語兒言: 汝有何衍,遭此苦厄。子報母語: 我向者至栴檀香家門外而乞,便遇惡人打擲如是。時佛知已,告阿難言: 禍災禍災,難陀長者命終與彼旃陀羅家盲母作子,生無兩目。昔所居業,豪富無量,象馬七珍,不可稱計。而今復得,親用不耶。然由貪惜,受此盲報。從此命終,入阿鼻獄。佛於中過,與比丘衆,國城人民,圍繞往到栴檀香門盲小兒所。時栴檀香,聞佛在外,出門禮拜,在一面立。佛知衆集,復見栴檀香,廣爲衆説,慳貪嫉妬,受罪無量。加説惠施,受福無量。欲使離有爲,趣無爲道。爾時世尊欲與栴檀香,投(拔)地獄苦,告小兒曰: 汝是難陀長者非耶?小兒報曰: 實是難陀,如是至三。大衆聞此,愕然而言: 難陀長者,乃受此形。時栴檀香,聞見此事,悲泣墮淚,不能自止。禮佛求救,願發罪根。即請佛僧,明日舍食。佛明日食竟,爲説妙法。時栴檀香,得須陀洹果。佛告難陀: 若人積財,不自衣食,復不布施,愚中之愚。是故智者應當行施,求離生死,莫生慳恡,受無邊苦。

4.廬至長者慳恡現受惡報緣(出《增一阿含經》)

昔佛在世時,舍衛城中有一長者,名廬至,其家巨富,財産無量。由於往昔施勝福田,故獲斯報。然其施時,不能志(至)心。故今日雖富,意常下劣,所着衣裳,垢弊不净。食則糠菜,渴唯飲水,污乘朽車。勤勞家業,猶如奴僕,常爲世人之所嗤笑。後一時城中人民大作節會,莊嚴舍宅,懸繒幡蓋,香水灑地,散衆名花,種種嚴麗,伎樂歌舞,歡喜受樂,猶若諸天。廬至見已,便生念言: 彼既歡會,我亦當爾。即疾皈家,自開庫藏,取得五錢。得已思念,若在家食,母妻眷屬,不可周遍。若至他舍,恐主所奪。於是即用兩錢買鈔(麨),兩錢酤酒,一錢買葱,從自家中,取鹽一抱,衣衿裹之,齎出城外,趣一樹下。既一樹下,見多烏鳥,恐來摶撮,即詣冢間。復見諸狗,尋更逃避,至空静處。酒中著鹽,和麨飲之。時復嚙葱,先不飲酒,即時大醉。醉已起舞,揚聲自慶,而歌詞曰: 我今節慶會,縱酒大歡喜。踰過毘沙門,亦勝天帝釋。時值釋帝與諸天衆欲至佛所,遇見盧至,醉舞而歌,言勝帝釋。帝釋默念: 此慳貪人,屏處飲酒,罵辱於我,我當惱之。即變己身,作盧至形,往到其家,聚集母妻、奴婢眷屬,於母前坐,而白母言: 我於前以有慳鬼,隨逐於我,慳惜不噉,不與眷屬,皆由慳鬼。今日出行,值一道人,與我好呪,得除慳鬼。然此慳鬼,與我相似,彼若來者,當好打棒。其必詐稱,我是盧至。一切家人,莫信其語。急當閉門,慳鬼儻來,持我作所,然後開門。即作好食,合家充飽。復開庫藏,出諸財寶,衣服瓔珞,賜與母妻,居家眷屬,及施餘人。施已作樂,歌舞歡樂,不可具説。人聞廬至慳鬼得除,皆來現見。廬至醉醒,歸家到門,聞歌舞聲極驚愕,打門叫唤,都無聞者。帝釋聞唤,語衆人言: 或是慳鬼。人聞慳鬼,開門走慰,廬至得入,舉家眷屬,悉皆不認。言是慳鬼,即便捉腳,倒曳打棒,驅出令門,到巷大哭,唱言: 恡(怪)哉!我今身形,爲异於本,何故家人,見棄如是,言我鬼都不見認。如我今者,知何所道。廬至爾時如似顛枉,傍人親里,咸來至喻,如是廬至,我是汝親,故來看汝,汝好强意,當作方計,用自分明。廬至聞已,意用小安,收淚而言: 請諸人等,更看我面,我今實是廬至不?人皆答言: 汝今者實是廬至。即語衆人,願爲我證。我欲見王,并願貸我二張白,可使直於四銖金許,當以上王。諸人皆嘆言: 盧至今者,乃是大施。到於王門者言: 爲我通王,我欲貢獻。守門人極驚哭,即入白王。王聞即念: 盧至慳悋,將欲死到,卒能如是。時王唤入,既到王前,以手挽,用奉王前。其腋下急挾,挽不能得。便自回身,盡力痛挽,方乃得出。帝釋即化作兩束草,盧至見慚愧坐地,悲噎歔欷,不能得言。王見慈憫,而語之言: 縱令是草,亦無所苦。欲有所説,隨汝意道。盧至悲噎,向王言説: 我見此草,羞慚極盛。不能以身,陷入於地。不知今者,爲有此身,知何所云。王聞愍念,語傍人言: 彼哀塞不能言者,知其意者,當代道之。傍人答王: 廬至今來,仰白王者,仰白王者[注]“仰白王者”四字,當爲衍文。,不知何人,形貌相似。至其家中,詐稱盧至。家人皆信,散用財物,一切蕩盡。家人不識,打棒驅出。反加懊惱,不能出言。王聞遣吏,唤相似者,并立王前。王見二人,形貌相似。王謂後者,是其盧至。語前者言: 汝今復欲何所論道。盧至答王: 我是盧至。王問後者,盧至慳貪,汝好惠施,云何稱言,是盧至相。帝釋答言: 我聞佛説,慳貪之者,墮餓鬼中,百千萬世,受飢渴苦,畏怖因緣,故捨慳貪。王言實爾,如似垢衣,灰洗即净。煩惱垢心,聞法即除。王見是已,即别二人,置於异處。各遣條牒,親屬頭數,種種財物,速書將來。二人持書隱密之事,及以書迹,悉皆相似,王不能别。王唤母問,母答王言: 此是我兒,彼非我子,是慳鬼也。王復問母,頗見身上瘡瘢黑子私密之事,可識以不?母答王言: 兒左脇下有小瘡瘢,有(猶)小豆許。王見脱衣,高舉臂看,見兩瘡瘢,大小相似。王見笑之,怪未曾有,深自剋責。一切衆生,愚暗所覆,不别真僞。如此之事,唯佛能了。即以二人置於象上,共至佛所,請決所疑。釋至佛所,即滅化身,還復釋形,而白佛言: 此人慳貪,不自衣食,五錢酒麨,著鹽和飲,酒醉歌舞,輕罵諸天,故我惱之。佛語帝釋: 一切衆生,皆有罪科,宜應放捨。佛語盧至: 汝還皈家,看汝財物。盧至白佛言: 所有財物,帝釋用盡,皈家何爲。帝釋言: 我不損汝一毫財物。盧至語言: 我不信,唯信佛語,以信佛故,即便獲得須陀洹果。

這四則佚文接抄在“求法緣第八”中的“釋迦過去爲法剥皮爲紙緣”之後,但從四則佚文各自的標題以及故事情節來看,均與求法内容無關。因此,它們不可能屬於“求法緣”部分。那麽,這四則佚文在《金藏論》中到底在哪種緣目,分别屬於哪一卷次呢?

根據“梵魚寺本”卷首保存的全書緣目以及現存諸本内容來看,“求法緣第八”之後,相當於卷三、卷四部分,還有五緣目前尚未找到相應的因緣譚。這五緣的名稱依序是: 戒緣第九、食緣第十、業緣十一、布施緣第十二、慳緣第十三。如前所述,《金藏論》是“以類相從”的佛教類書,抄録内容是根據緣目進行分類編輯的。因此,這五緣各自所收内容分别應該是與持戒、飲食、業報因果、布施、慳悋有關。反觀上録四則佚文,第一則“波斯匿王女善光答父由業不因王緣”主要講述善光女以自業獲得富貴,説明業由自造,不由他力的因緣,主題内容與“業”相關。第二則“婆提長者過去施已生悔得惡報緣”主要講述婆提長者於過去世布施辟支佛,但後生悔心,現世慳貪邪見,命終之後墮入地獄的因緣。第三則“難陀長者惜恡得惡報緣”主要講述難陀長者雖居一國之富,但生性慳貪,命終托生盲母家,生無兩目,長大行乞而不得飲食的因緣。第四則“廬至長者慳恡現受惡報緣”主要講述廬至長者因過去世布施而得富貴果報,但因現世慳貪自私,并醉酒辱罵釋天,而被釋天所惱,經佛教化最終獲得須陀洹果的因緣。非常明確,後三則佚文所談的主題均與“慳”有關。因此,從四則佚文的内容主題來看,第一則顯然屬於“業緣十一”部分,而後面三則佚文當屬“慳緣第十三”部分。

既然明確了上述四則佚文在《金藏論》中的所屬緣目,那麽即可進一步推斷它們所在的次卷。根據《本文と研究》復原的《金藏論》整體結構來看,可以肯定,從“戒緣第九”至“慳緣第十三”爲卷三、卷四部分。按常理推測,除了《金藏論》卷七可能只收“雜緣”内容之外,其他每卷只收一緣的可能性不大。因此,“戒緣第九、食緣第十”當屬於卷三,而“布施緣第十二、慳緣第十三”當屬於卷四。至於位於中間的“業緣十一”,既可能歸上屬於卷三,也可能歸下屬於卷四。也就是説,第一則佚文到底是卷三,還是卷四還無法確定,但後面三則佚文收入卷四可以肯定。

關於以上四則佚文各自依據的經典,經查核大體不錯,唯有第四則關於廬至長者的因緣譚,雖然標明出自《增一阿含經》,但在現存《增一阿含經》中找不到任何相關内容,它的確切依據應該是失譯的《廬至長者因緣經》。其實,上述四則佚文的平行故事均見於《法苑珠林》卷六八和卷七七,其中《法苑珠林》摘抄廬至長者因緣譚時,即明確交待引自《廬至長者因緣經》。《金藏論》與《法苑珠林》同樣屬於佛教類書,兩者之間存在許多相同的因緣譚。僅就上述四則佚文而言,前三則佚文《金藏論》與《法苑珠林》兩者表述幾乎相同。《法苑珠林》儘管也標明第一則出自《雜寶藏經》,第二則出自《增一阿含經》,第三則出自《出矅經》,但實際與摘抄對象的經典原文有很大出入。因此,《法苑珠林》在編輯過程中是否直接引用《雜寶藏經》等經典原文,頗可懷疑,也許參考過類似《金藏論》這樣中間性的資料亦未可知。當然,《金藏論》是否對《法苑珠林》産生過影響,需要作整體考察,綜合分析,這已是另一個問題。

應該指出,《本文と研究》一書曾對“戒緣第九”至“慳緣第十三”中的散佚内容進行過復原,并根據日本《今昔物語集》與《法苑珠林》所收的相同故事推測,在《金藏論》的“業緣”中當收有善光女因緣譚,即上述“波斯匿王女善光答父由業不因王緣”。而在“慳緣”中當收有波提長者因緣譚,即上述“婆提長者過去施已生悔得惡報緣”。應該説,“松廣寺本”的發現,進一步印證了《本文と研究》的推斷。此外,《本文と研究》的編著者之一本井女史近年又發現日本天理圖書館藏韓國版《釋氏源流》(17世紀左右刊刻)空白頁上抄有《金藏論》的部分内容,[注]本井牧子: 《東アジアの唱導における〈金藏論〉―朝鮮版〈釋氏源流〉にみられる書入を端緒として—》,載《第二回東アジア宗教文獻研究集會〈唱導、講經と文學〉》報告書,2012年。漢譯本有桂弘譯: 《東亞的唱導中的〈金藏論〉——以朝鮮版〈釋氏源流〉空白頁上的填寫内容爲端緒》,載《中國俗文化研究》第9輯,成都: 巴蜀書社,2014年。其中有“廬至長者慳恡現受惡報緣”。本井女史認爲此則因緣譚當抄自《金藏論》。果然“松廣寺本”的發現,也證實了這一點。不過,《釋氏源流》空白頁上所抄的“廬至長者慳恡現受惡報緣”,與本次對應的新出佚文相比,删略之處較多,有些部分作了改寫,需要注意。

總之,以上四則佚文爲復原《金藏論》内容提供了珍貴資料。

(二)校勘價值

除了新出的四則佚文之外,“松廣寺本”的其他部分也可以與“梵魚寺本”“大谷本”互校,爲《金藏論》整理提供另一種校勘本。兹舉可校“梵魚寺本”“大谷本”部分如下(括弧内先示録文所據底本,後示録文所在緣目):

1. 汝家老婢,惡口誹謗,何不儐出(大谷本: 須達家老婢過去起邪見得惡報緣)。

按:“儐”,梵魚寺本、松廣寺本作“擯”。

2. 昔五百人,截羊足者,今日爲王,截其手足(大谷本: 迦留陀夷等過去殺羊得惡報緣)。

按:“羊”,梵魚寺本、松廣寺本作“手”。

3. 老母食飽,歡喜而言,由來安客,未如今日(大谷本、梵魚寺本: 毗舍離三十二子過去殺牛得惡報緣)。

按:“安”,松廣寺本作“晏”。

4. 自今已往,若共談論,儻不如時,便可罵辱(梵魚寺本: 迦毗梨罵比丘作獸頭得惡報緣)。

按:“時”,松廣寺本作“是”。

5. 兄即問言,請佛之宜,竟後如何(梵魚寺本: 富那奇過去罵比丘作奴得惡報緣)。

按:“後”,松廣寺本作“復”。

6. 四海之内,三方已定,唯有東方,未來歸伏,即往討罰(梵魚寺本: 月氏國王與三智人作親友緣)。

按:“罰”,松廣寺本作“伐”。

7. 王及妃后,心甚歡喜(梵魚寺本: 化生王子過去香塗塔懺悔緣)。

按:“妃后”,松廣寺本作“后妃”。

8. 入其塔中,誓發願言: 如來往昔,修諸苦行,誓度衆生(梵魚寺本: 化生王子過去香塗塔懺悔緣)。

按:“誓發願言”,松廣寺本作“即發願言”。

9. 有一長者,名日月德,有五百子(梵魚寺本: 五百釋子過去稱佛得生天緣)。

按:“有五百子”,松廣寺本作“有五百弟子”。

10. 後隨葉佛、拘樓秦佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛出(梵魚寺本: 五百釋子過去稱佛得生天緣)。

按:“後隨葉佛,拘樓秦佛”,松廣寺本作“後隨拘留孫佛”。

11. 即乘宫殿,來到佛所,禮拜供養(梵魚寺本: 蛤聽法得生天緣)。

按:“乘”,松廣寺本作“棄”。

12. 經於千歲,後命乃終,生净名王普無垢國(梵魚寺本: 釋迦過去爲法剥皮爲紙緣)。

按:“後命乃終”,松廣寺本作“後乃命終”。

結 語

《金藏論》是中國南北朝時期的佛教類書,但在20世紀初敦煌遺書發現之前,在中國本土已湮没無聞。所幸此書很早就東傳至日本、韓國,在鄰國他邦得以存續流傳。《金藏論》傳至日本的時間大約在8世紀上半葉,之後對日本説話文學——《今昔物語集》産生過很大的影響。從日本現存“興福寺本”“大谷本”以及“京大本”來看,《金藏論》在日本遲至19世紀還不斷被人抄寫、讀誦。相對日本而言,《金藏論》在韓國的流傳情況此前了解不多,但自從韓國學者南權熙與崔鈆植兩位先生發現并介紹“梵魚寺本”與“個人收藏本”之後,我們至少可以知道《金藏論》在“梵魚寺本”刊刻的13世紀以前就已傳入韓國,并以刻本的形式流傳。但是,在韓國是否有過《金藏論》寫本,至今没有引起太多的注意。

“松廣寺本”作爲一種韓國新出的《金藏論》寫本,儘管屬於略抄本,但它可以爲復原和校勘《金藏論》文本提供新的資料,具有相當重要的文獻價值。就筆者所知,在韓國現存的佛教文獻當中,刻本較多,寫本罕見。寫本與刻本不同,一般而言,寫本經過多次轉抄容易發生變化,具有唯一性和流變性的特點。而刻本則不同,一副雕版一旦雕成,其内容相對比較固化,而且可以多次印刷。因此,“松廣寺本”作爲一種無法取代的寫本,尤其在罕見佛教寫本的韓國,就顯得格外的珍貴。同時,從“松廣寺本”文面上保存的各種符號以及與其他文獻裝訂的形制來看,它顯然是以學習和閲讀爲目的進行抄寫的,這與歷史上大多抄本是功德寫經有一定區别,意味着《金藏論》在韓國遲至19世紀依然被人抄寫和學習,發揮了作爲佛教説話文學與唱導的功能。應該説,“松廣寺本”的發現,加深了我們對《金藏論》在韓國傳播與影響方面的認識。

當然,“松廣寺本”的存世與松廣寺僧人的努力分不開。雖然我們目前還不知道“松廣寺本”的抄寫者是否爲松廣寺僧人,但它作爲松廣寺曹溪圖書館的舊藏文獻之一,想必曾被寺僧傳閲與研學,對於我們研究松廣寺歷史也是一種難得的資料。

最後附帶指出,本文即將脱稿時,承蒙崔鈆植先生見告,他在韓國又發現另一種《金藏論》寫本,而且也是略抄本,并與其他文獻連抄合訂。這一寫本的發現,必將推進《金藏論》的研究。

附記: 本文主要資料“松廣寺本”由韓國國立中央圖書館提供,“梵魚寺本”由崔鈆植先生提供,謹此致謝!