方框法在初中电路连接问题中的应用

2017-11-13陈钰

陈 钰

(江苏省海门市临江新区实验初中,江苏 海门 226100)

方框法在初中电路连接问题中的应用

陈 钰

(江苏省海门市临江新区实验初中,江苏 海门 226100)

初学电路的初中学生,由于错误前概念的干扰和对抽象电路的陌生,电路连接的诸问题对他们来说是难点.为此,笔者特意创造了方框法,本文主要介绍方框法的规则及使用方框法分析和解决电路连接问题的解题过程.

电路连接问题; 方框法; 问题解决

电路连接问题是电路学习的重点和难点,是进行电路实验,探索电路规律,分析和解决电路问题的基础.而电路连接中的诸如判断电路的连接情况、电路图与实物图的相互转化、补线与改线、根据电路状态填开关状态或电表、电路设计、判断电压表测电路哪两端电压等问题离学生的生活较远,又带有一定抽象性,于是成了初学电路初中学生的第一道障碍.面对以上这些问题,他们往往无所适从,出现胡画乱连、想当然分析判断、甚至无从下手等现象.这不仅挫伤了学生进一步学好电学的信心和勇气,还造成了他们头脑中电学难学的印象.为去掉这块“绊脚石”,使学生能顺利进行电路学习,保护其学习兴趣.笔者受“电路就是一个框”的启发,在传统“走电路”的基础上创造了方框法,使其成为解决电路连接系列问题的“脚手架”.方框法分为两类,一类“电路的框”,另一类 “电压表专用的框”.本文主要采用一示例一分析的方法,展现方框法解决电路连接问题的特点,供读者参考.

1 电路的框

1.1 总体规则

从电池正极出发,用铅笔沿电路描线构成框到负极.若同时与各个灯(或电阻)构成一个框到负极,灯(或电阻)串联.若分别与各个灯(或电阻)单独构成框到负极,灯(或电阻)并联,各个框都框到的地方是干路,各自框到的地方是支路.后面的框对前面已有的框不影响,不破坏,各个框独立.框到的线路接通(理想电流表相当于导线),没框到的线路断开(理想电压表相当于断路),否则会出现断路和短路,其中被短路的对象会出现单独与纯导线构成框的情况.

1.2 典型例题分析

1.2.1 判断电路的连接情况

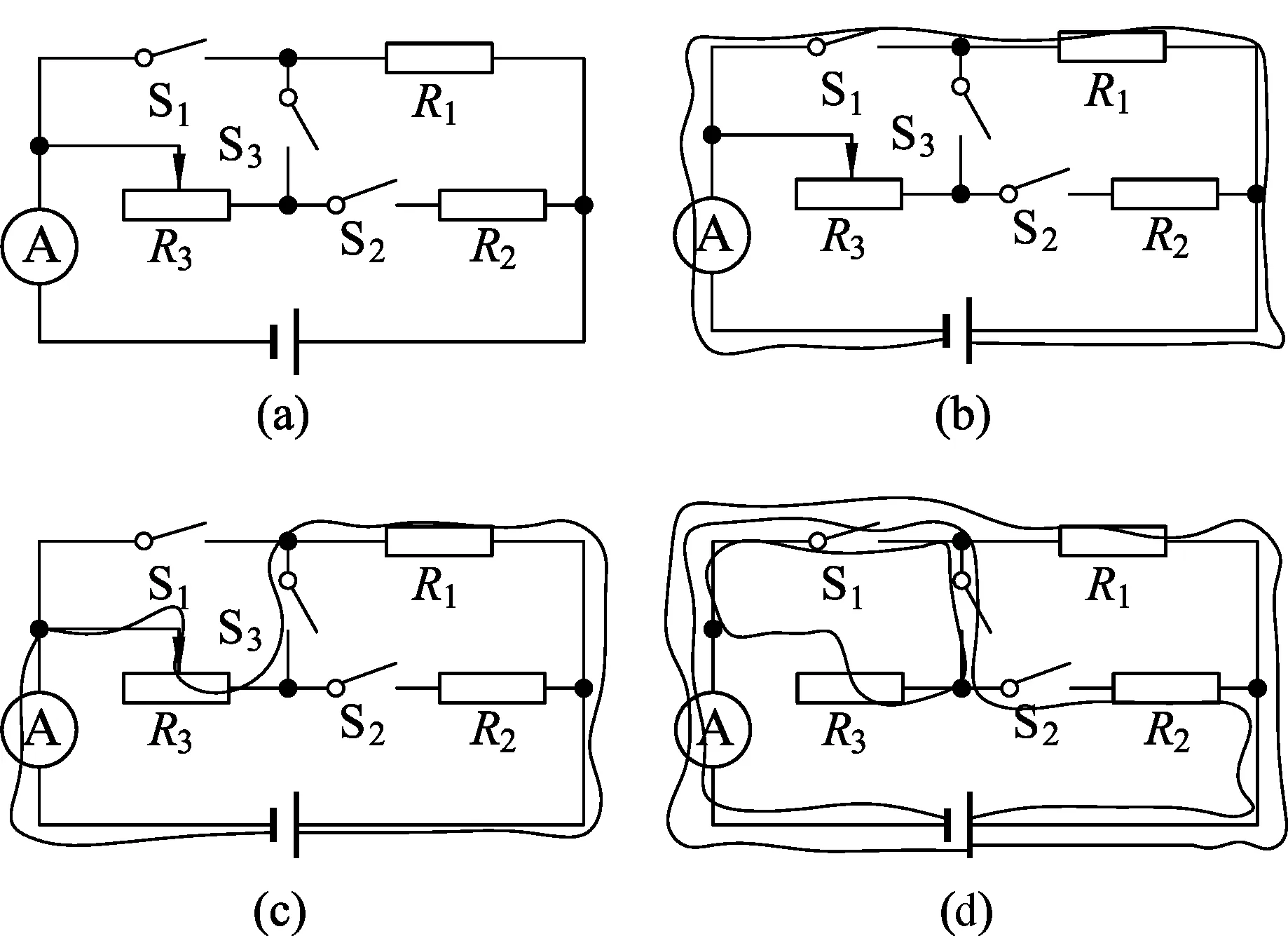

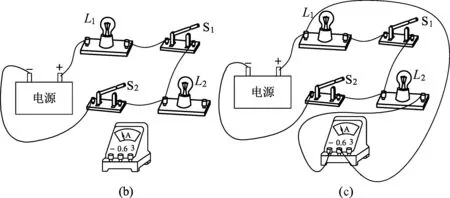

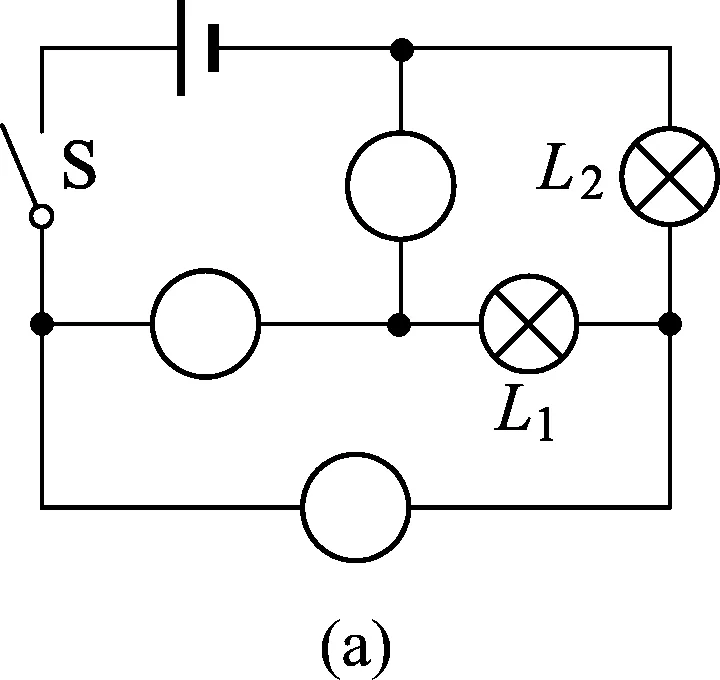

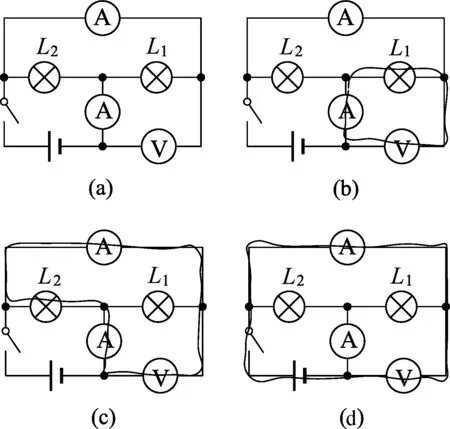

例1.如图1(a)所示的电路,分别判断只闭合开关S1、只闭合开关S3、开关S1、S2、S3都闭合时电路的连接情况.

图1

分析: ① 只闭合开关S1,如图1(b)所示,从电池正极出发沿线路只能与R1、电流表构成框到负极;② 只闭合开关S3,如图1(c)所示,从电池正极出发沿线路与R1、R3、电流表同时构成一个框到负极,R1、R3串联; ③ 开关S1、S2、S3都闭合,如图1(d)所示,已发现R3与纯导线构成框,R3被短路,去掉,剩余的电路满足:从电池正极出发沿线路可以分别与R1、R2单独构成框到负极,R1、R2并联,而电流表因处在两次框都经过的线路上,故测干路电流.

例2.如图2(a)所示的电路,分别判断断开S1、S2,闭合S1、S2,断开S1闭合S2时电路的连接情况.

分析: ① 断开S1、S2,如图2(b)所示,从电池正极出发沿线路同时与L1、L2、L3构成框到负极,实现串联; ② 闭合S1、S2,如图2(c)所示,从电池正极出发沿线路可以单独与L1、L2、L3各构成一个框到负极,所有线路都框到,且不存在哪个灯单独与导线构成框的情况,即不存在短路,实现并联; ③ 断开S1闭合S2,如图2(d)所示,已发现L1、L3串联整体一起与导线构成框,被短路,剩余的电路电池单独与L2构成框,只有L2亮.

图2

1.2.2 电路图与实物图的相互转化

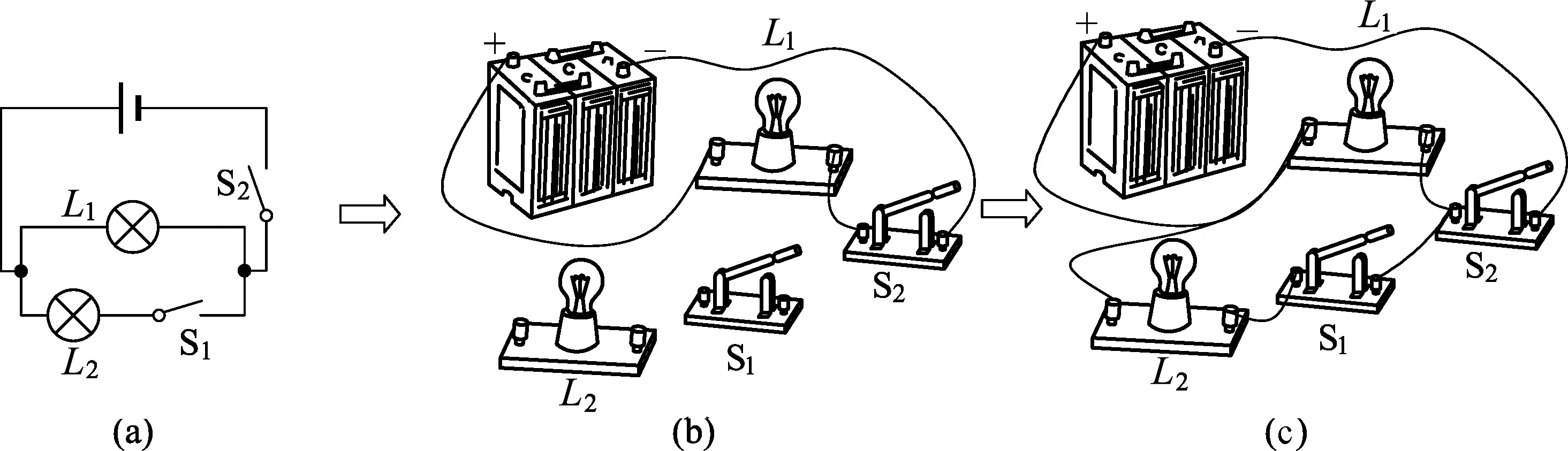

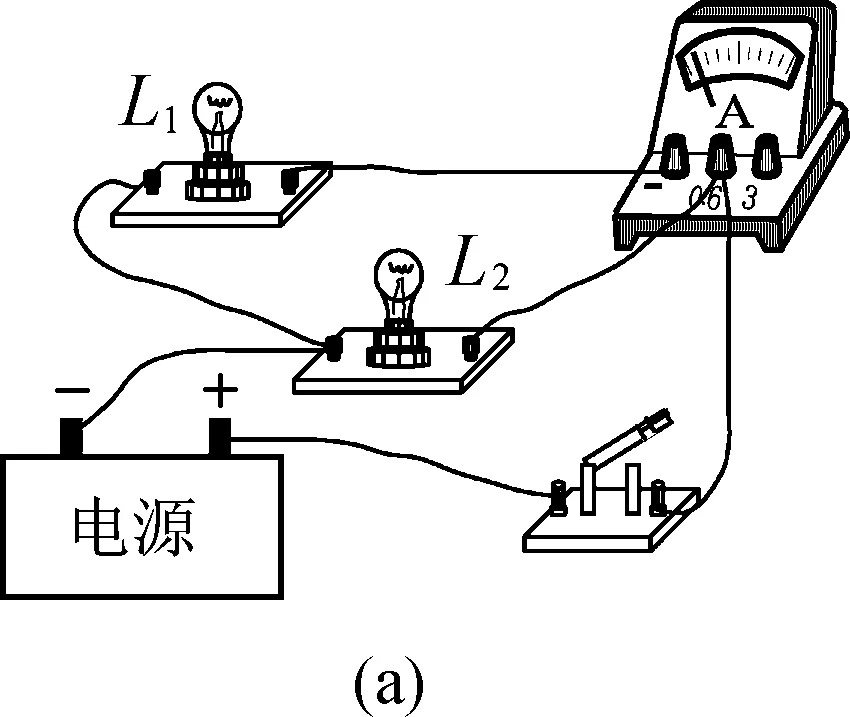

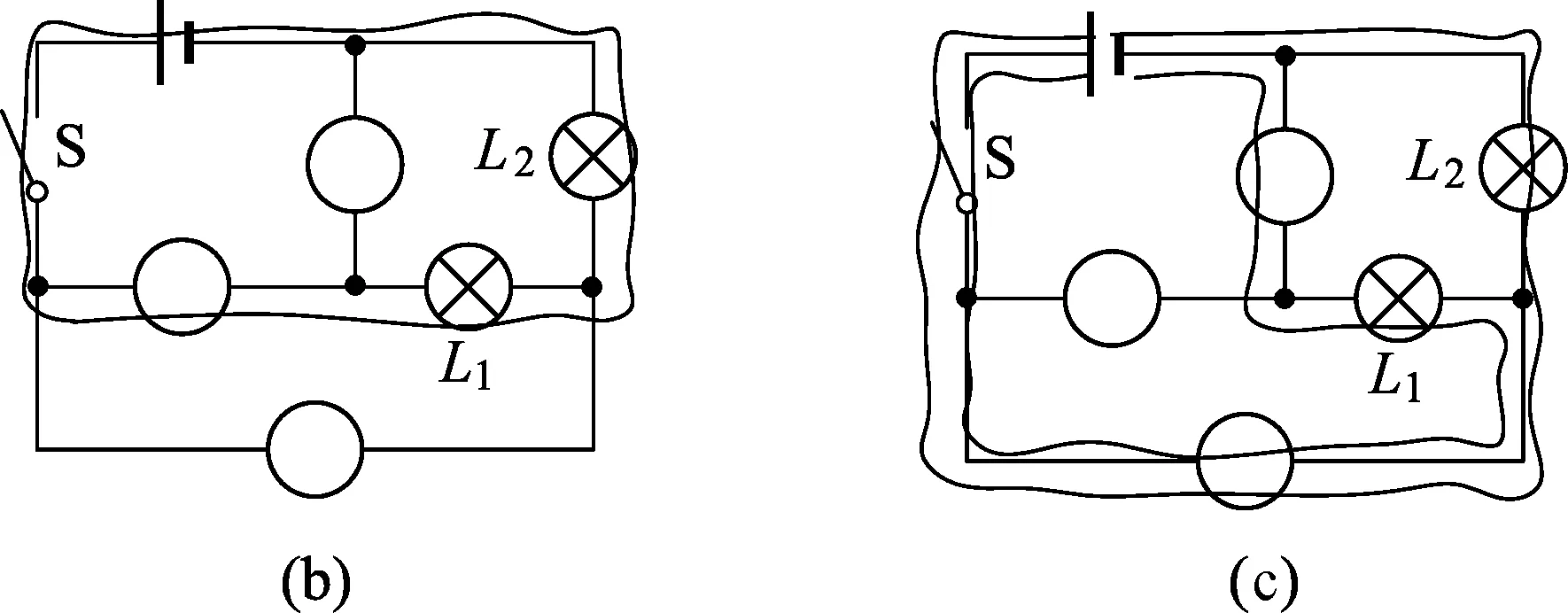

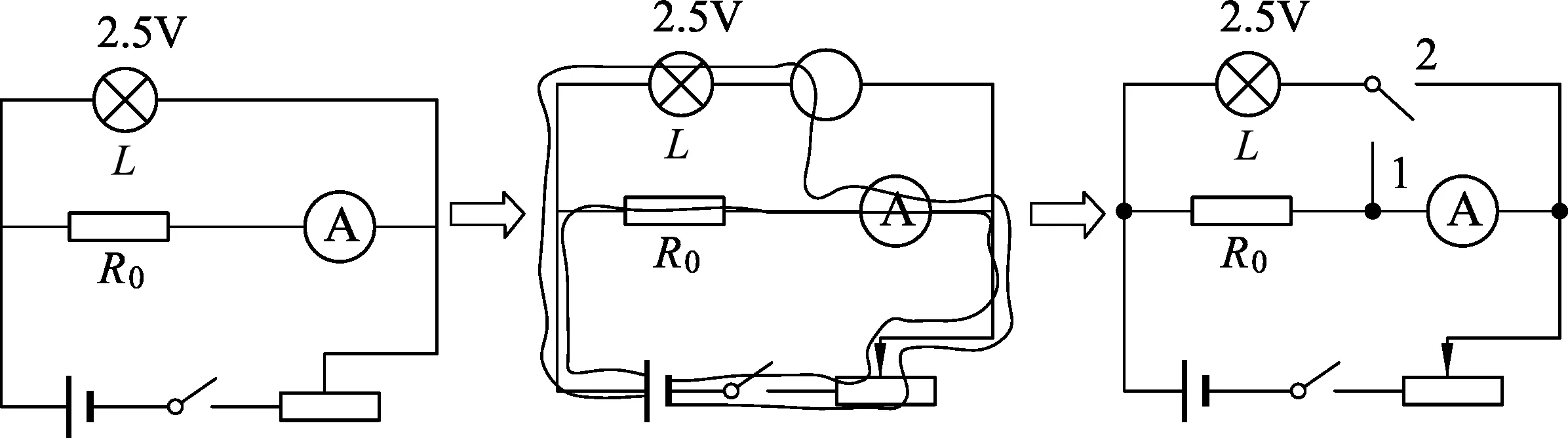

例3.将如图3(a)电路图转化成实物图.

分析:对照电路图,框两次.第1次框,如图3(b)所示,从电池正极出发,画线依次经过L1、S2到负极;第2次框,如图3(c)所示,尽可能利用第1次框已有线路,又不破坏第1次框,即借用正极到L1左边接线柱的线路,但不过L1,而是另从L2、S1过,后同经S2到负极.

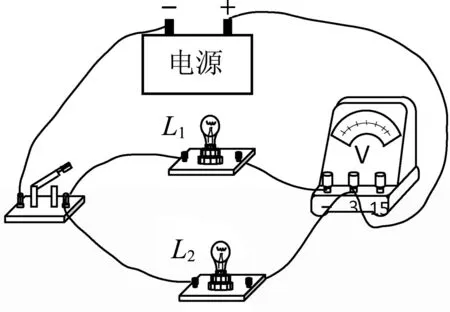

例4.将图4(a)实物图转化成电路图

分析:对照实物图,框两次.第1次框,如图4(b)所示,从电池正极出发,笔画线横平竖直,依次经S2、L2、S3到负极;第2次框,如图4(c)所示,再从电池正极出发开始画,在利用第1次框线路基础上,另画线路过L1、S1,也经S3到负极.

图3

图4

图5

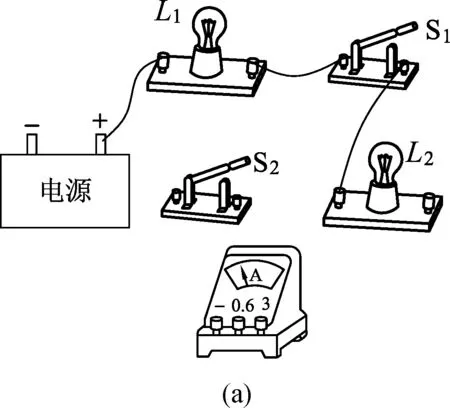

1.2.3 补线、改线

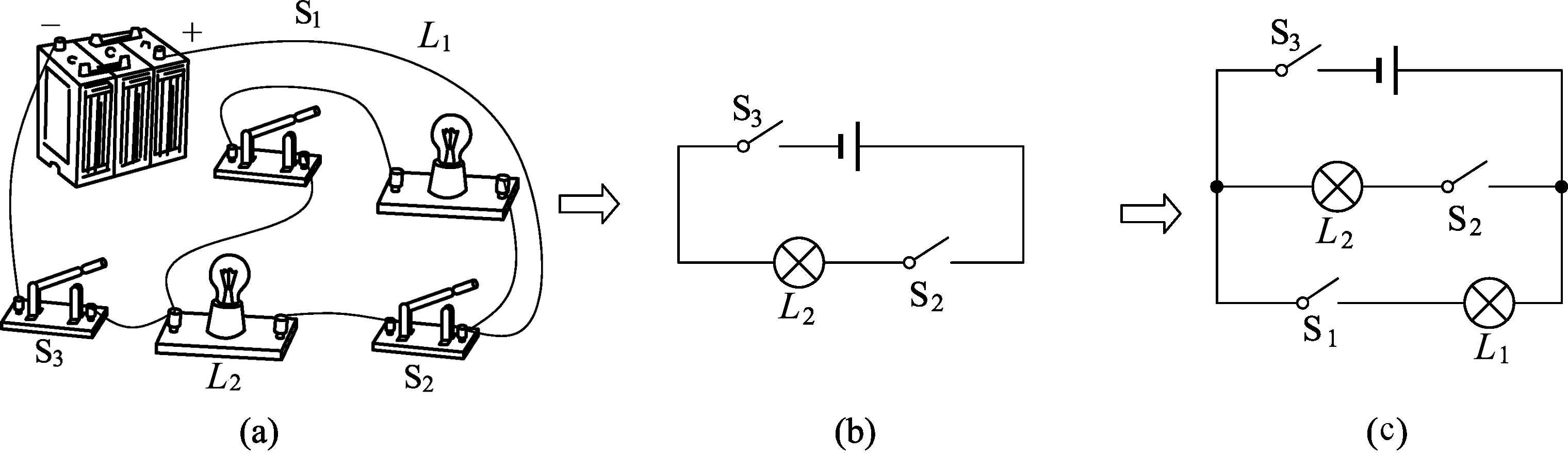

例5.请用笔画线代替导线把图5(a)中的实物图连接完整,要求:两个小灯泡并联,开关S1控制L1,开关S2控制两个灯,电流表测L2电流.

分析:补线思路是从电池正极出发分别与两个灯单独构成框到负极,S1只与L1在一个框内,电流表只与L2在一个框内,两次框都要经过S2.按思路:第1次框,如图5(b)所示,从电池正极出发,利用已有线路,用铅笔继续画经过S2的线到负极;第2次框,如图5(c)所示,继续利用已有线路,从L1左边接线柱另画线过电流表、L2,也经S2到负极.

图5

例6.如图6(a)所示的实物图: (1) 只需改变一根导线,使电流表测干路电流; (2) 改两根导线,使电流表测支路L2中电流.在要改接的那根导线上打个“×”,再画出改接的线.

图6

分析:按要求,改线思路是: (1) 两次框都要经过电流表; (2) 只让电流表与L1在一个框内.(1) 第1次框,如图6(b)所示,从电池正极出发,与开关、电流表、L1构成框到负极;第2次框时,也要从电流表正入负出,经L2到负极,要改的线和要补的线显露.(2) 第1次框,如图6(c)所示,从电池正极出发,让开关、电流表、L2构成框到负极;第2次框时,不能经过电流表,可借电流表的正接线柱直接连L1,到负极,要改的线和要补的线显露.

1.2.4 填开关状态或电压表、电流表

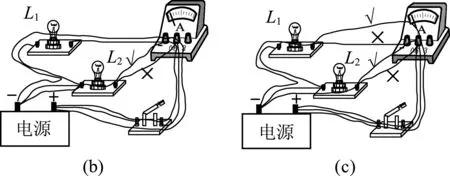

例7.如图7(a)所示的电路中,要使两个灯串联,应闭合开关________;要使两个灯并联,应闭合开关________.若同时闭合开关________,会造成短路.

分析:要使两个灯串联,如图7(b)所示,从电池正极出发沿线路同时与两个灯构成框到负极,框到的地方开关闭合,未框到的地方开关断开,即开关S1闭合,S2、S3断开;欲使两个灯并联,如图7(c)所示,分别与两个灯单独构成框到负极,框到的地方开关闭合,未框到的地方开关断开,即开关S2、S3闭合,S1断开;如图7(d)所示,开关S1、S2闭合,出现电池单独与纯导线构成框的情况,即造成短路.

图7

例8.在图8(a)所示电路的圆圈内填上适当的电表符号,使之成为正确电路.

分析:要使之成为正确电路,不是串联就是并联.要使两个灯串联,如图8(b)所示,从电池正极出发沿线路同时与两个灯构成框到负极,框到的地方填电流表,未框到的地方填电压表;欲使两个灯并联,如图8(c)所示,分别与两个灯单独构成框到负极,框到的地方填电流表,未框到的地方填电压表.填错会出现断路、短路.

图8

1.2.5 电路设计

(1) 根据开关状态和灯泡亮灭设计电路(1个电源、2个开关、2个灯、导线若干).

此处我们总结了一条设计规则:

① 先将“断开的开关”、“不亮的灯”删除.

② 从“一个开关闭合”的情况开始,闭合它哪个灯亮,就画成:从电池正极出发,这个开关与这个(或两个)灯构成一个框到负极.

③ 再关注“两个开关闭合”的情况,闭合它们哪个亮,就画成:再从电池正极出发,这两个开关与这个(或两个)灯构成框到负极.注:与第1个框相同的线路可以利用,不必再画,必要时另起支路,但不破坏第1次框,两次框可以相辅相成,开关、灯泡的下标可改.

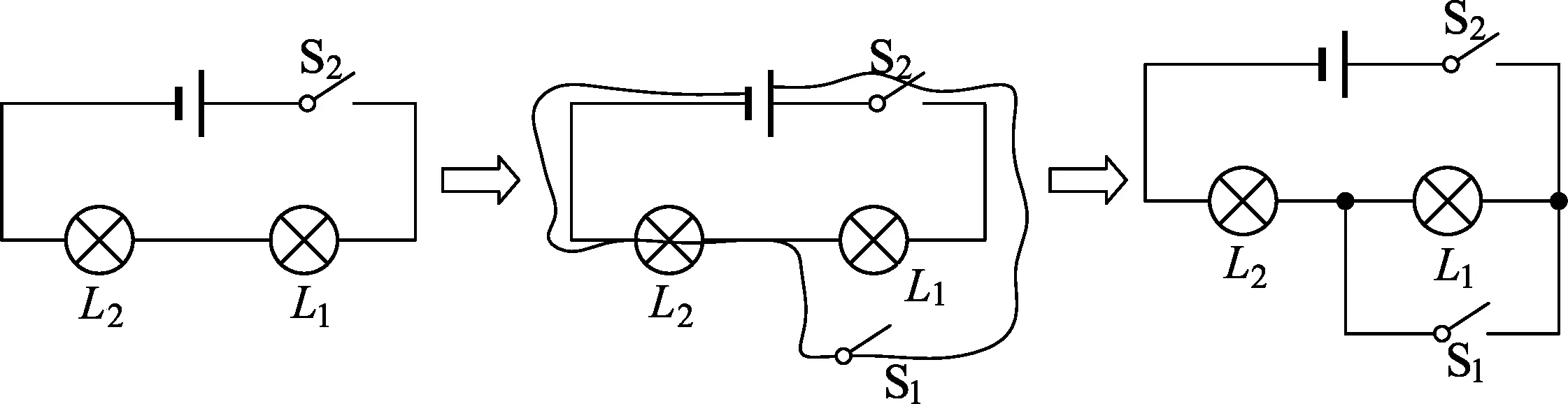

例9.S2闭合、S1断开,两盏灯都亮;S2断开、S1闭合,两盏灯都不亮;两个开关都闭合,L1不亮L2亮.按要求设计一个电路.

分析:按设计规则,将“断开的开关”、“不亮的灯”删除.如图9所示,第1步S2闭合两盏灯都亮:从电池正极出发,画S2与L1、L2构成一个框到负极;第2步两个开关都闭合L2亮:再从电池正极出发,另画S2、S1与L2构成框到负极,整理如图9.

图9

例10.S1闭合、S2断开,L1亮L2不亮;S1断开、S2闭合,L1、L2都不亮;S1、S2闭合,两盏灯都亮.按要求设计一个电路.

分析:按设计规则,将“断开的开关”、“不亮的灯”删除.如图10所示,第1步S1闭合L1亮:从电池正极出发,画S1与L1构成一个框到负极;第2步两个开关都闭合两盏灯都亮:因S1已与L1构成框,故在不破坏第一次框的情况下,只要再让S1、S2与L2构成框即可.整理如图10.

图10

(2) 测电功率或测电阻的电路设计.

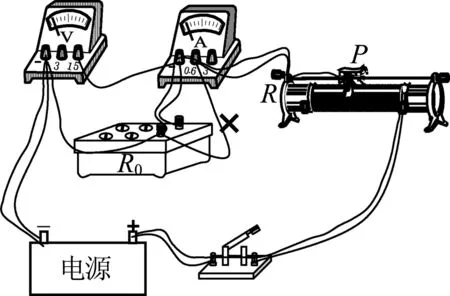

例11.“安阻法”测小灯泡的额定功率.

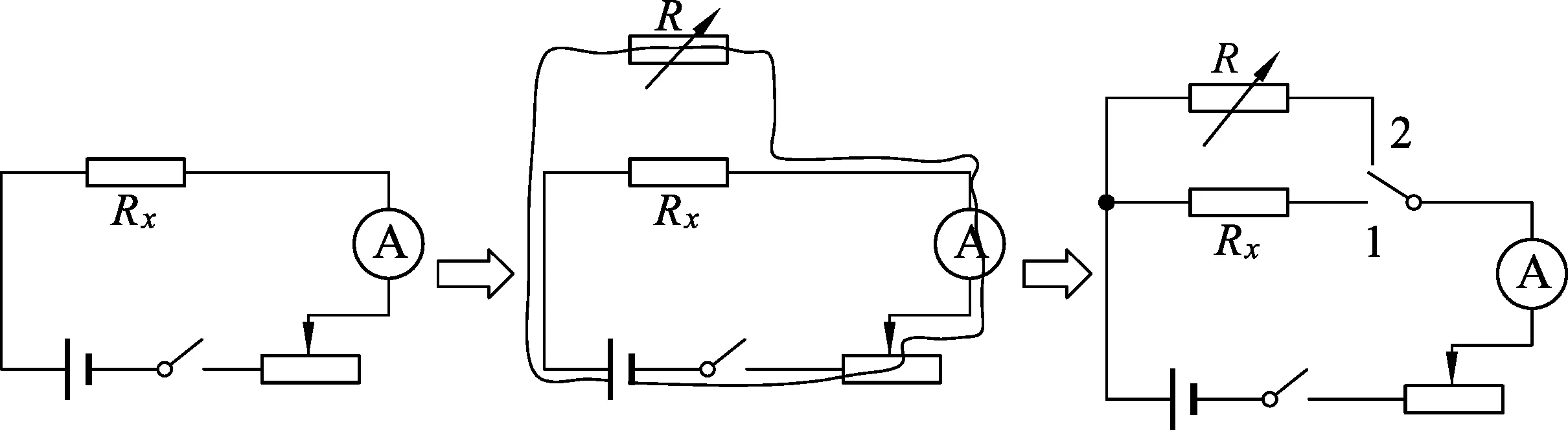

分析:所谓安阻法测小灯泡的额定功率,是指少了一个电压表但多给一个已知阻值的电阻R0,让它与电流表一起测量小灯泡额定功率.设计思路:要测小灯泡的额定功率,就必须使灯泡电压达到正常发光时的额定电压2.5 V,而这个2.5 V要问R0去借,所以让小灯泡与R0并联,而R0的电压要靠它这个支路预算的电流获得,故电流表应先测R0支路电流.要计算小灯泡的额定功率,还须让电流表测干路总电流后算出小灯泡的额定电流.按设计要求,如图11所示,第1组框,从电池正极出发,分别与L、R0各构成框到负极,让电流表只处在R0框中;第2组框,再从电池正极出发,再分别与L、R0各构成框到负极,只是此次两个框都要经过电流表,第2组框不影响第1组框;最后,在图中圆圈两次框的分流处添上单刀双掷开关,整理成图11.

图11

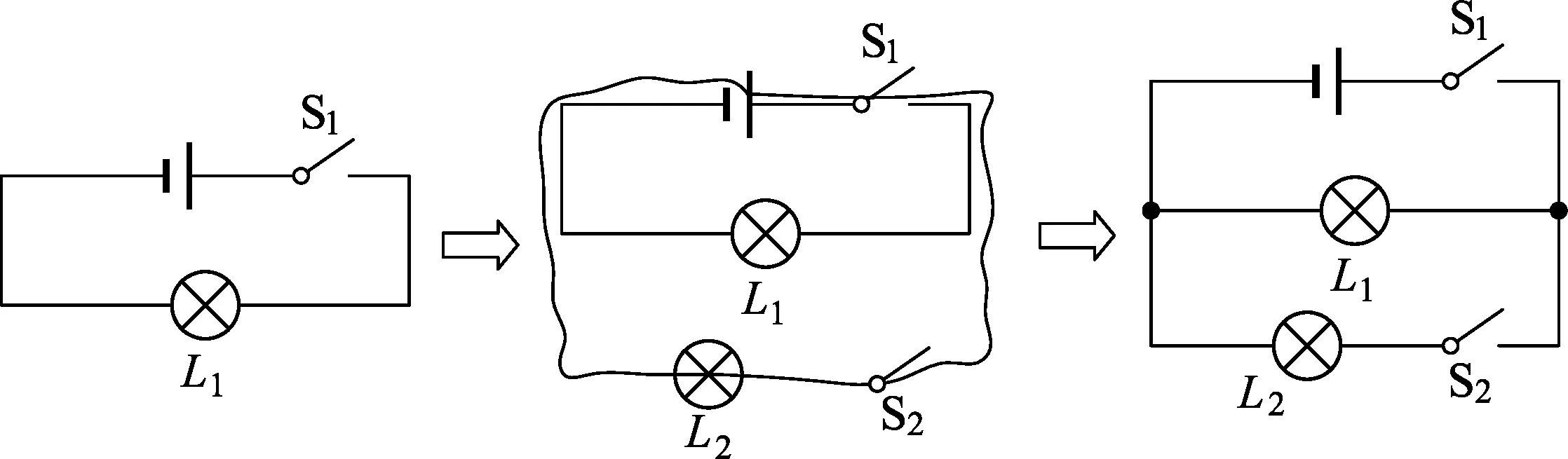

例12.“等效替代法”测量定值电阻的阻值.

分析:所谓等效替代法测量定值电阻的阻值,是指使用电阻箱的阻值在电路电流或电压相同的情况下替代未知电阻阻值.设计思路:先让待测电阻和滑动变阻器串联测出电流,而后让电阻箱与刚才的滑动变阻器串联,调节电阻箱,使电流相同,阻值等效替代.按设计要求,如图12所示,第1步,从电池正极出发,分别与待测电阻Rx、电流表、滑动变阻器、开关构成框到负极;第2步,再从电池正极出发,另框电阻箱R、电流表、滑动变阻器和开关到负极;第3步,在图中圆圈两次框的合流处添上单刀双掷开关,整理成图12.此处亦可用电压表测电压等效.

图12

2 电压表专用的框——判断电压表测“谁”两端电压

2.1 总体规则

理想电压表被认为是没有电流通过的仪表,故分析电路时先可“摘除”,在明确电路连接后再“复原”,判断电压表测电路哪两端电压.

电压表与“谁”构成一个框,它就测“谁”两端电压.但需注意两点: 一是不能同时框到电池和灯泡(或电阻);二是不能再框到另一个电压表.

2.2 典型例题分析

2.2.1 判断电压表测“谁”两端电压

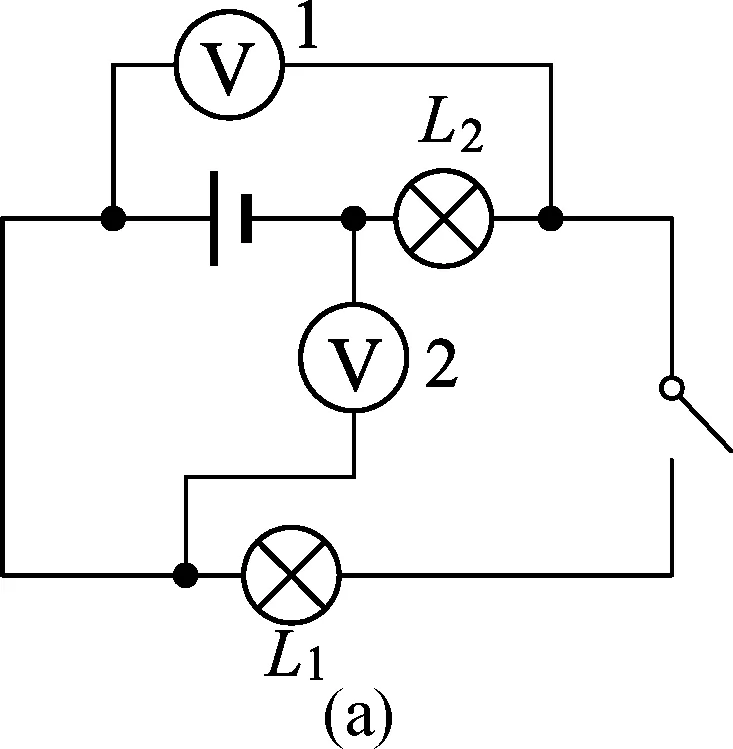

例13.判断如图13(a)所示电路中两个电压表测电路哪两端电压.

分析:将图13(a)中的两个电压表“摘除”,判定电路是串联.按规则判定电压表测电压.如图13(b)所示,电压表1只能与L1构成一个框,说明它就测串联电路L1两端电压;如图13(c)所示,电压表2即可与电池构成框,又可同时与L1、L2构成框,说明它即测电池两端总电压,又测L1和L2两端总电压,恰好验证了: “串联电路两端的总电压等于各串联部分两端电压之和”.

图13

例14.判断如图14(a)所示电路中电压表测电路哪两端电压.

分析:将图14(a)中的电压表“摘除”,判定电路为并联.按规则判定电压表测电压.如图14(b)所示,电压表可以与L1构成框,说明它测L1支路两端电压;如图14(c)所示,电压表可以与L2构成框,说明它测L2支路两端电压;如图14(d)所示,电压表亦可与电池构成框,说明它也测电池两端电压.一个电压表同时测3个电压,验证了“并联电路两端总电压与各支路两端电压相等”.理想电流表可当成一根导线.

图14

2.2.2 电路的框和电压表专用的框结合

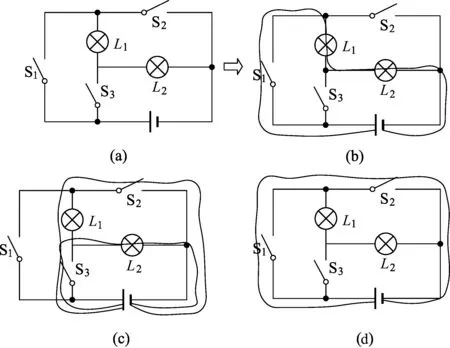

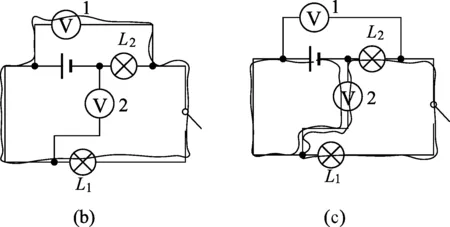

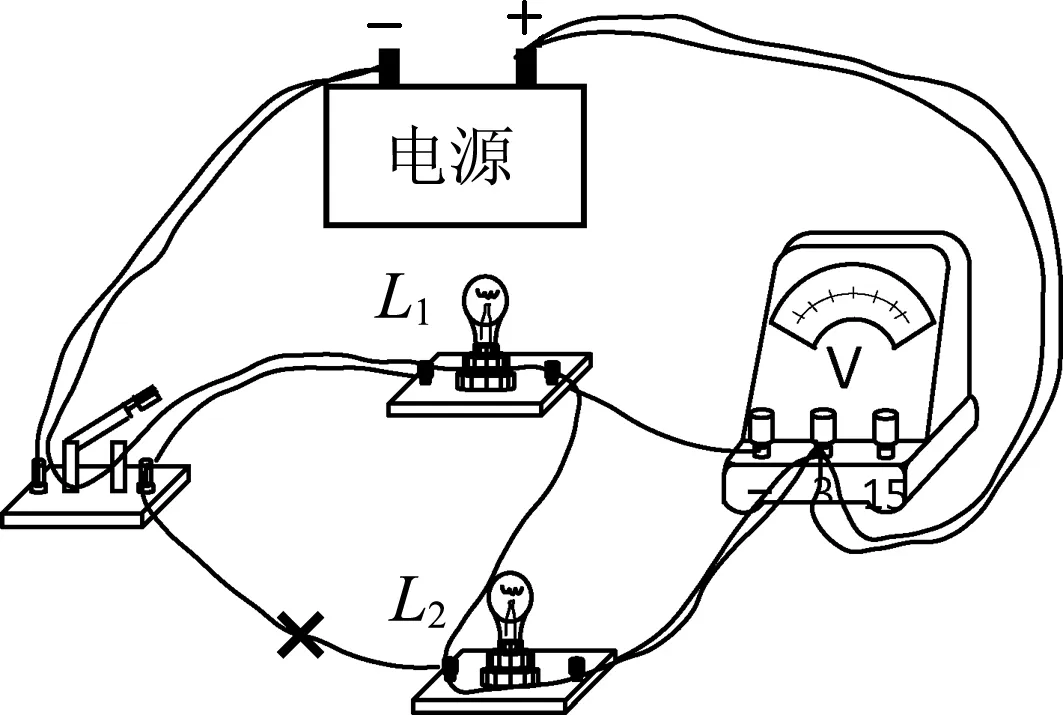

例15.在探究“串联电路电压的规律”实验中,要用电压表测灯L2两端的电压,连接电路如图15(a)所示.图中只有一根导线连错了,请你在连错的导线上画“×”,并用笔画线表示导线将电路连接正确.

分析:探究“串联电路电压规律”,两个灯串联,电压表测各部分电压.如图15(b)所示,电路的框:从电池正极出发,尽可能利用已有线路,可以借电压表的正接线柱过去(但不能经过断路的电压表),经L2出来后,必须再通过L1才能到负极去,要改的线与要补的线显露.当电路框成功时,电压表的框也成功了,正好测L2两端电压.

(a)

(b)

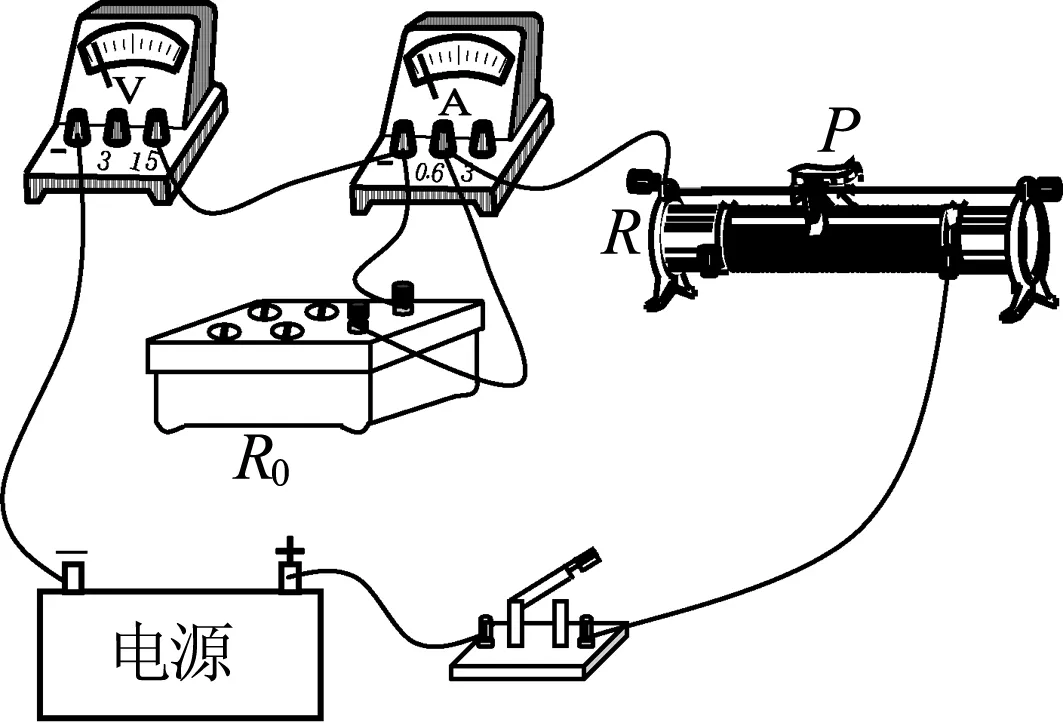

例16.在探究“电流与电阻关系”的实验中,小明连接的图16(a)电路中存在连线错误,只需改动一根导线,即可使连线正确.请在接错的导线上打“×”,并画出正确接法.

分析:探究“电流与电阻关系”,基本电路串联,电压表测研究对象电阻电压.如图16(b)所示,电路的框:从电池正极开始框,经开关、滑动变阻器到电流表正接线柱,应该要框过电流表,从电流表负接线柱出来,经R0,可以借电压表的负接线柱到负极,要改的线与要补的线显露.当电路框成功时,电压表的框也成功了,正好测R0两端的电压.

(a)

(b)

以上是利用方框法解决电路连接诸问题的分析过程,限于篇幅,主要列举几个典型.笔者创造方框法的目的是让尽可能多的学生接受、喜欢电路学习,而其实际教学效果也非常好.究其原因,可能是方框法作为一种全局意识,符合学生的认知.电路的框让学生从总体上把握电路,有效克服了以往边走边画边找边试的局部错误意识,使辨、析、填、画、设计电路等难点问题变得有规可依、有理有据.至于电压表的框,使原来故弄玄虚的“判断电压表测‘谁’电压问题”变得清晰可辨,不仅如此,它又成功验证串并联电路的电压规律.所有这些,读者可以去感受.

总之,方框法化解了初学电路学生的难点,简化了电路连接学习,激发了学习电路的兴趣,为后续电学学习提供了保障,真正起到了所谓“一框到底”的教学效果. 望同行继续挖掘方框法的精髓,使其成为一种好的方法,帮助更多学生解决更多的电路连接问题.

本文系南通市教育科学“十二五”规划教育装备专项课题“‘流’模型在初中物理教学拓展中的应用研究”(ZB7)的研究成果之一.

2017-06-03)