民国服制法令中男子礼服的演变

2017-11-09刘梦醒张竞琼

刘梦醒,张竞琼

民国服制法令中男子礼服的演变

刘梦醒,张竞琼*

(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

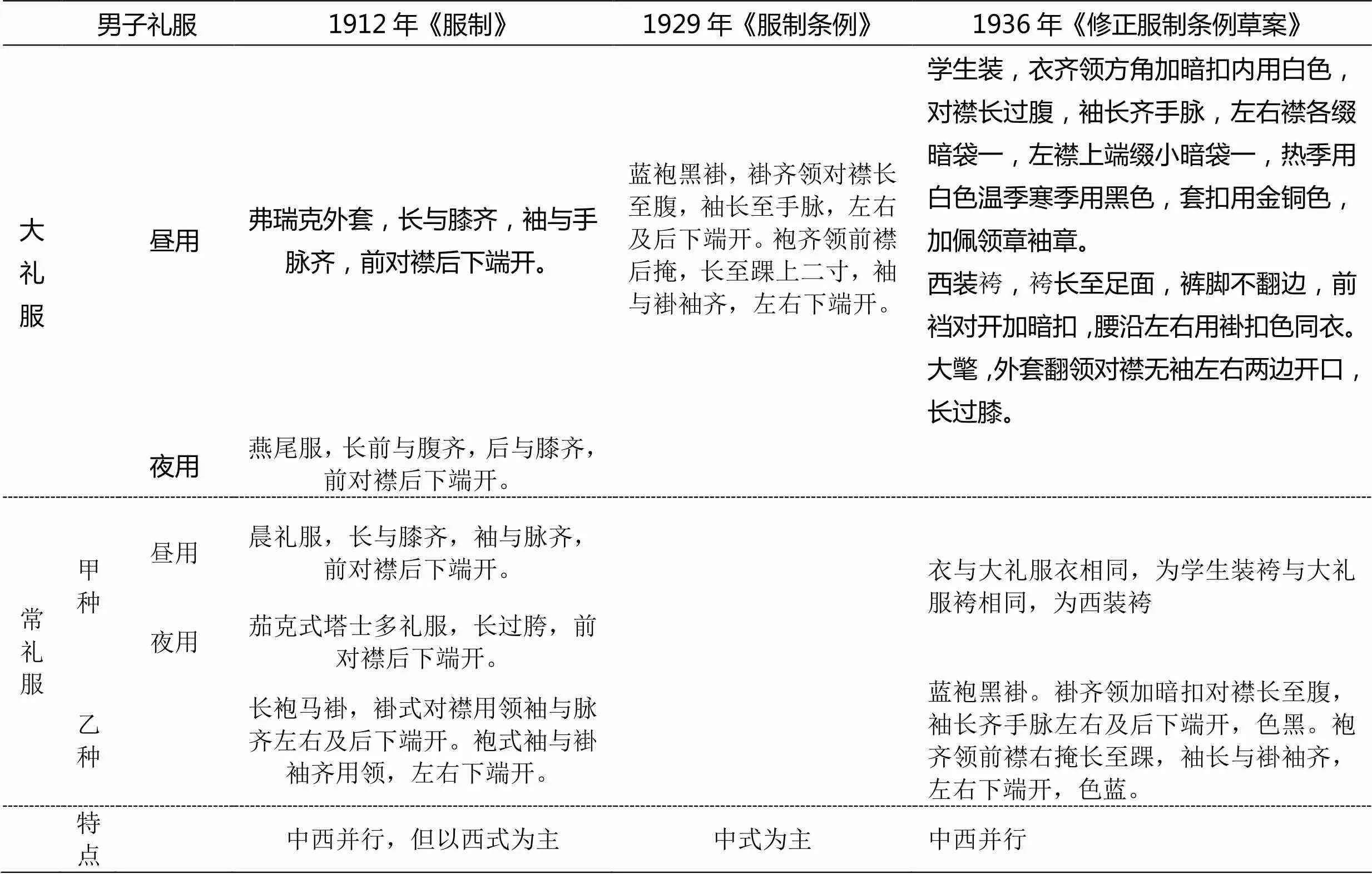

民国时期以法令的形式对服制进行规定。而民国政府颁布的1912年《服制》、1929年《服制条例》与1936年《修正服制条例草案》是确定当时男女礼服、常礼服品种与款式的基础。本文以这三项法令中的男子礼服为研究对象,将其形制、色彩、衣料等基本内容进行了梳理,分析了这三项法令的制定思路。另以《良友》、《中华》等近代文献作为佐证,分析了这三项法令的实施状况,得出了其所呈现的西-中-中西并行的演变规律。

民国;服制法令;男子;礼服;中西结合;传统文化

民国新建初期,参照欧美宪法制定了《中华民国临时约法》,规定“中华民国之主权属于国民全体”[1]。法治国家的基本特征之一就是将国民的生活状态纳入法律体系之中,包括人们穿着状态。为此民国政府颁布了1912年《服制》、1929年《服制条例》与1936年《修正服制条例草案》,对国民的基本着装进行了法律规定。目前罕见这方面的研究成果,本文则以南京中国第二历史档案馆藏相关法律文献为基础,对其中关于男子礼服的形制、立法思路与演化规律进行了分析研究。

一、民国时期颁布的基本服制法令

民国政府自1912年以来颁布了一系列关于服制的法令,法令内容包括放足、剪辫以及服制。其中1912年《服制》、1929年《服制条例》、1936年《修正服制条例草案》三次服制法令是主要的“基本法”。

(一)1912年《服制》

1912年,刚迁到北京不久的民国临时政府和参议院颁布了第一个正式的服制法令,即《服制》。其中规定“礼服分为大礼服、常礼服两种,大礼服料用本国丝织品,色用黑”①[2],其样式即西式礼服,如图1。有昼夜之分。昼用大礼服以弗瑞克外套为基本样式,双排四粒扣,翻领,装袖,长至膝,前对襟,后下端开衩。夜用大礼服以燕尾服为基本样式,双排六粒扣,戗驳领,装袖,前短后长,前长至腹,后长至膝,对襟,后中处开衩。

图1 1912年《服制》颁布的男子大礼服款式

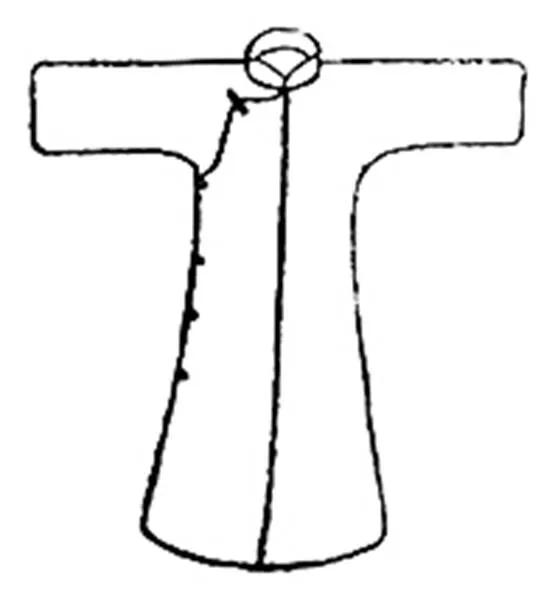

图2 1912年《服制》颁布的男子常礼服甲种款式

常礼服分甲乙两种,即中西两式。甲种样式如图2。甲种即西式常礼服也分为昼夜两式。昼用西式常礼服以晨礼服为基本样式,单排三粒扣,戗驳领,装袖,前短后长,大圆摆;夜用西式常礼服以茄克式塔士多礼服为基本样式,双排两粒扣,戗驳领,长至膝。乙种样式为褂袍式,如图3。褂对襟,直身,立领,连袖;袍大襟,连袖,立领,长至踝。料用本国丝织品、棉织品或麻织品。色用黑①。

图3 1912年《服制》颁布的男子常礼服乙种款式

此服制最显著的特点是直接引用西式服饰作为大礼服与常礼服,也依然保留中式的袍褂,中西并行,但显然是以西式为主。法令确立了民国初期男子亦中亦西的服装样式,即西装革履与长袍马褂并行不悖的服装形态。

(二)1929年《服制条例》

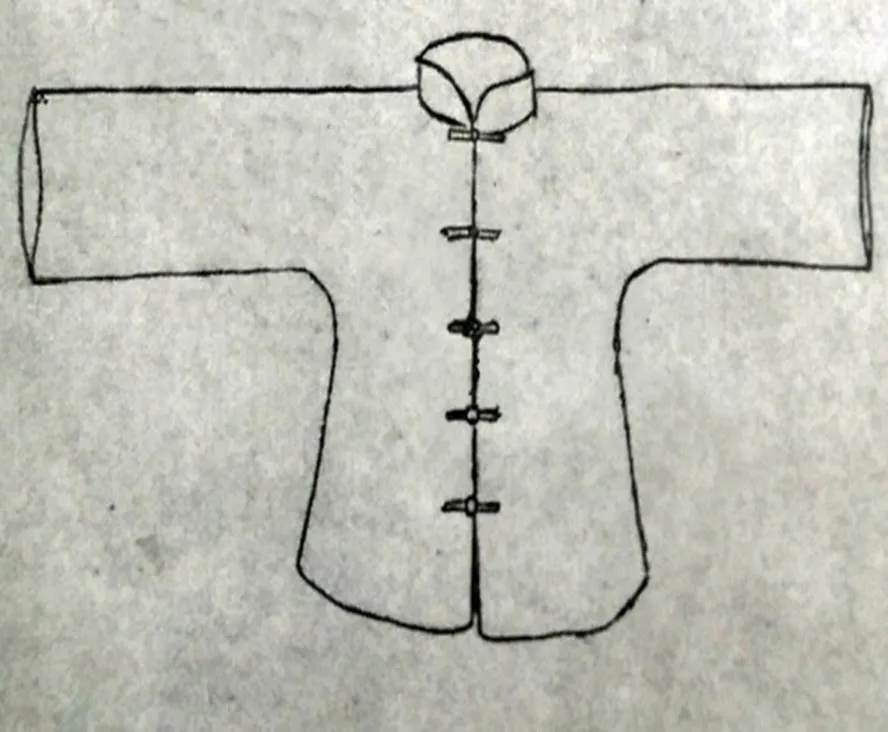

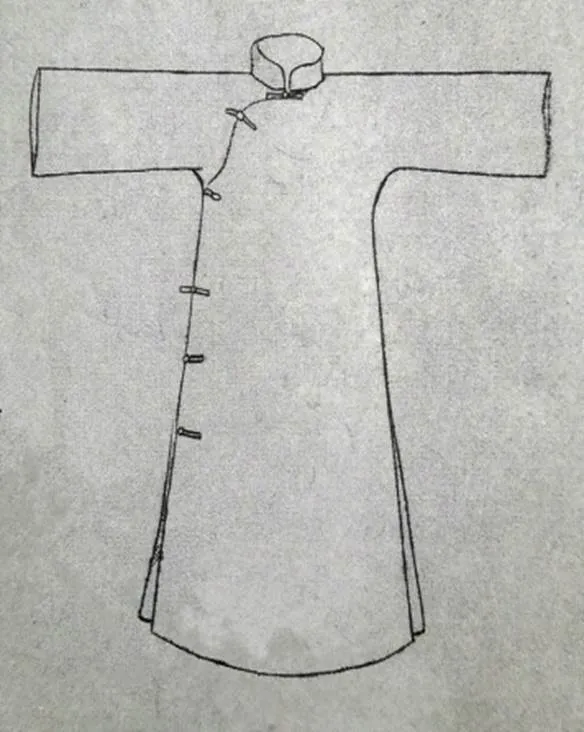

1929年民国政府重新颁布《服制条例》。其中规定“男子礼服采用蓝袍黑褂”[2],褂样式如图4。立领,对襟,连袖,直身,长至腹,左右和后下端均开衩,采用丝麻棉毛织品,色黑;袍样式如图5。立领,前襟右掩,连袖,直身,长至踝上二寸,左右和下端均开衩,同样用丝麻棉毛织品,色蓝[2]。

图4 1929年《服制条例》颁布的中式男子礼服—褂

图5 1929年《服制条例》颁布的中式男子礼服—袍

此服制最显著的特点就是重新将中式长袍马褂作为男子礼服的唯一样式,完全摒弃了以西装作为礼服的做法。这与1912年《服制》西化的式样背道而驰。

图6 1936年《修正服制条例草案》男子大礼服上衣式样

图7 1936年《修正服制条例草案》男子大礼服外套式样

(三)1936年《修正服制条例草案》

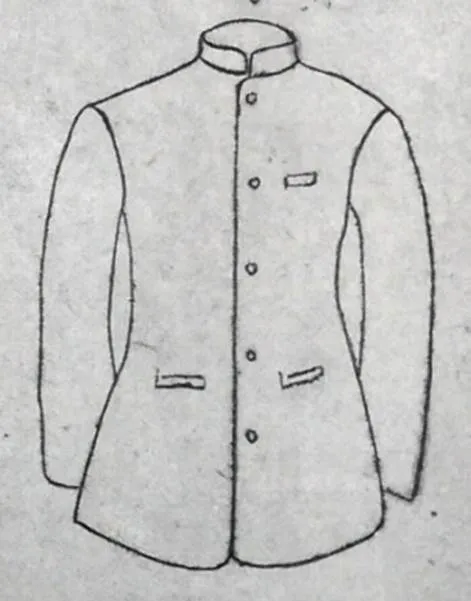

1936年《修正服制条例草案》是在1929年《服制条例》的基础上进行了修订与补充。其中规定男子礼服分大礼服常礼服。大礼服上衣样式如图6。采用学生装,关闭式立领,对襟,长过腹,前门襟有五粒钮扣,前胸左侧及左右衣襟下部各有一暗袋,衣长与袖长及宽肥均适体。裤采用西装裤,长至足面,裤脚不翻边,前裆对开加暗扣,腰沿左右用褂扣。外套样式如图7,采用大氅,翻领,对襟,无袖,左右两边开口,长过膝②。

常礼服分甲乙两种,常礼服甲种上衣与裤样式均与大礼服相同,常礼服乙种仍采用中式的长袍马褂,褂样式如图8。立领,加暗扣,对襟,连袖,长至腹,左右和后下端开衩。袍样式如图9。立领,前襟右掩,长至踝,左右和下端开衩②。

图8 1936年《修正服制条例草案》男子常礼服乙种-褂式样

图9 1936年《修正服制条例草案》男子常礼服乙种-袍式样

此服制的显著特点是重新确立了男子礼服中西并行的礼服式样。而且对每种礼服的款式都进行了详细的描述。规定了礼服的穿用场合,规定了不同季节所采用的颜色,热季用白色,温季寒季用黑色。可以反映出1936年的服制法令内容更加详细,考虑方案也更加成熟(参见表1)。

表1 三次服装法令中男子礼服款式及特点

二、三次服制法令的制定思路

(一)1912年《服制》的制定思路

1912年7月,刚刚建立的民国政府及参议院针对《服制》的制定进行了讨论:“七月初九日参议会提议大总统交议服制草案,略谓民国新建亟应规定服制,以期整齐划一。[3]”这个讨论确定了这样一个基调,即“今世界各国趋用西式,[3]”我们的男子礼服也应“从同为宜。[3]”如参与讨论的参议员曾有澜“谓礼服服制何必分二种长袍马褂,又何必分颜色,以本员观之,既取大同主义,礼服即用西洋礼服可矣。[3]”故此《服制》采用西装作为男子大礼服和常礼服的甲种。

另一方面,全部采用西式礼服于习惯上也难以通行,且造价昂贵。故所谓“起草时礼服本拟用西洋礼服,但事实上办不到,定长袍马褂为事实上便利并非二种并列,限定颜色者为整齐起见。[3]”长袍马褂仍然作为常礼服的乙种而存在。

从中可以看出1912年《服制》的制定经过了参议院多次讨论与商定,并非草率而为之。由于民国参照西方新建,服制也必然对西式服装采取“拿来主义”,甚至试图一举取消我们的传统服饰。但参议员们考虑到西式服装的造价与当时人们的心理,故将中式长袍马褂作为常礼服暂时适用。

(二)1929年《服制条例》的制定思路

1912年《服制》首次在法律上将西式服装作为礼服,当时部分国人一时难以接受,可以说收效甚微。在一部分人眼中,中式的长袍马褂体现了传统的文化内涵,不能轻易放弃。

另一方面,1929年正值抗战前夕,所以民国政府在制定《服制条例》时,着重考虑了国民礼服与国家形象之间的象征关系,故重新考量了长袍马褂并将其作为男子礼服,且完全摒弃了西式服装。这也从另一个侧面反映了民国政府对于中国的传统服装所采取的回归与重视的态度。

(三)1936年《修正服制条例草案》的制定思路

1912年《服制》对西式的礼服采取“拿来主义”,1929年《服制条例》将长袍马褂重新回归,但前两次的法令实施状况都不理想。于是1936年《修正服制条例草案》将“拿来主义”与回归传统进行了结合。在样式上,大礼服的上装采用中西结合的学生装,下装采用西装裤,而常礼服的乙种仍然是长袍马褂,中西并行。

另一方面,1931年“九一八事变”后抗战开始,对于在抗战时期的服装,教育家邰爽秋认为缺点很多,第一个是“不合于经济的条件”,第二个是“不合于抗战的需要”③。邰爽秋的观点在当时很有代表性,即首先认为穿长衣服(长袍)不经济也不符合抗战的需要,长衣服废材料而且冲锋杀敌时非常不方便。其次认为穿西服也不经济且不符合抗战的需要,因为西装构造复杂,部件多;费钱而且穿着时费功夫。于是1936年《修正服制条例草案》以简单庄严、经济合用、富有弹性为原则,采用了符合抗战需要的短装,即军服式的学生装。

三、三次服制法令的实施状况

(一)1912年《服制》

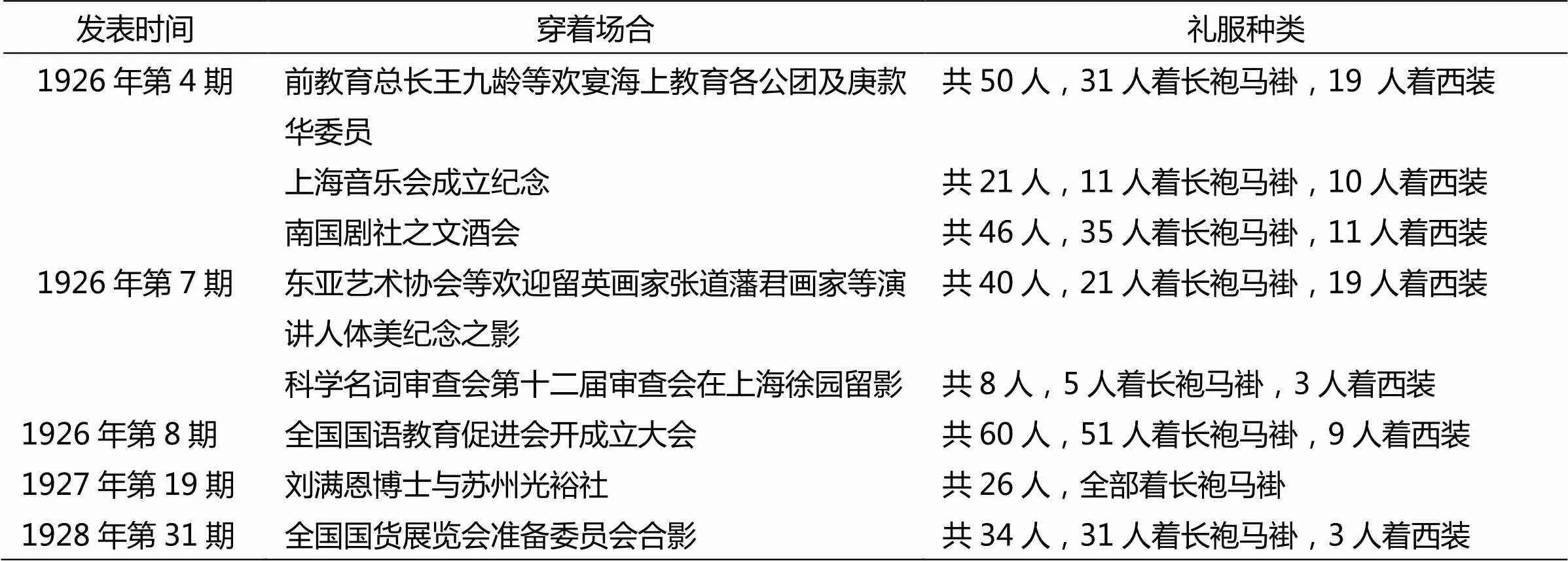

表2 1912年-1928年《良友》杂志中男子穿着礼服的种类

从1912年至1928年的《良友》杂志所刊登照片分析此《服制》的实施状况,见表2。

在1912年颁布的《服制》中,男子礼服除常礼服乙种为长衫、马褂外,其余均采用西式礼服式样。从《良友》杂志中选取的会议、酒宴,演讲等需要穿着礼服的正式场合来看,男子着西装、中装皆有。在有关西方文化的音乐和美术集会中,男子着中装与西装约各占一半。在其他的正式场合中,中式长袍马褂的穿着比例更大,在有些场合中更是全部着长袍马褂,看不到西装的身影。这说明,虽然民国初期在法律上引入西式服装作为礼服,但实际生活中国人仍然习惯以长袍马褂作为礼服。可见1912年的《服制》收效甚微,但也从另一个角度反映了民国时期对国民穿着的服装采取自由放任的态度。

(二)1929年《服制条例》

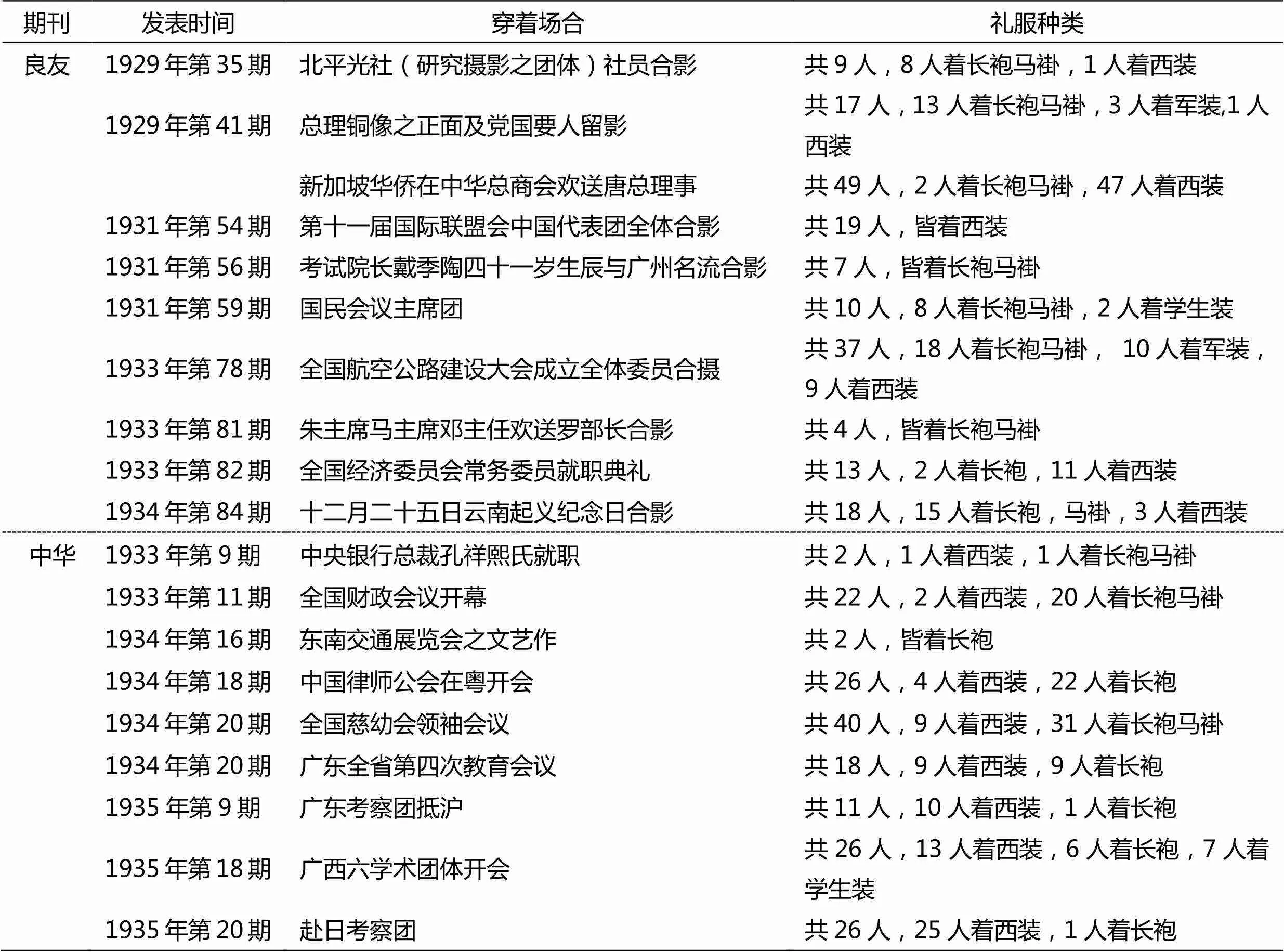

从1929年至1935年的《良友》与《中华》杂志所刊登的照片分析此《服制条例》的实施状况,见表3。

表3 1929年-1935年《良友》与《中华》杂志中男子穿着礼服的种类

1929年《服制条例》规定中式长袍马褂重新成为礼服样式,然而在实际生活中却是中西服装并行不悖。从1929年至1935年《良友》与《中华》杂志所发新闻报道可以看出,出席正式场合时穿着中式礼服的人居多,但在一些国际会议、有华侨出席的会议、就职典礼以及一些外出考察团中,则是穿着西装的人居多,有时甚至几乎看不到有人穿长袍马褂。在一些涉及政治、军事的正式场合中,除了长袍马褂与西装外,也有人穿着军装,这与当时的战乱背景有关。而在一些学术团体的会议中,也有人穿着学生装。这一切表明民国政府法律条文的执行力较低,但总体上1929年《服制条例》的执行力要优于1912年《服制》。

(三)1936年《修正服制条例草案》

结合前两次服制条例,1936年《修正服制条例草案》所定男子礼服为中西结合的学生装,学生装主要是教育界人士或知识分子在一些学术会议或其他重要场合中穿着较多。而当时正处于抗战时期,政治人士出席重大场合时,则以着军装为主。而西装还有土洋结合的混搭装束也有少数人穿着。

四、三次服制法令中民国男子礼服式样的演变规律

(一)“拿来主义”与回归传统

1912年初,孙中山提出了服装制作“四原则”。他在回复“中华国货维持会”的函件中要求制定服装的图式,指出:“此等衣式,其要点在适于卫生,便于动作,宜于经济,壮于观瞻。[4]”要做到这四点,显然西式服装比长袍马褂更合适。与此同时,民国政府也开始着手制定新的服饰制度。在参议院为制定《服制》广泛咨询各界人士意见的过程中,他们发现支持采用西式礼服的人占了压倒性的优势。故民初颁布的《服制》所规定的男子礼服,基本上以西洋服饰为主。首先清末民初西方的科学与文化理念在中国得以较大规模的传播,同时新建的中华民国在法理与行政制度的建设上也大都参照西方,故国民礼服规制也采用西装是顺理成章的;其次民国政府试图将中国由传统的农业国建设为现代的工业国,一般来说工业企业要求服装简洁实用,便于活动。西装相较于长袍马褂,它是一种短装,裁剪合理,功能性与适应性都更强。但这种将西装直接“拿来”的举措,是一种理想化的形态,现实的实施状况则是穿着传统长袍马褂的人占多数,与法令规定仍有很大差距。

1912年《服制》中引入的西式服装收效甚微。而且1927年南京国民政府趋于稳定,这个政府更加注重历史传统,故对中式服装采取回归的态度。于是1929年重新颁布了《服制条例》,又将中式长袍马褂作为礼服。而这种生硬的回归传统的举措无疑也是一种“文化的倒退”,与世界文明进步的趋势背道而驰,也并不能完全与国情相适应。故“拿来主义”与回归传统在当时的国情下都是行不通的,对于男子礼服仍然需要作进一步调整。

(二)中西并行与中西结合

1936年《修正服制条例草案》是在前两次服制的基础上进行的修正与补充。前两次服制的制定实则偏离了正确的文化走向,全盘西化行不通而一味复古实际上是重蹈覆辙。对于文化走向,胡适主张中西并行,他曾说“整理国故,再造文明,[5]”也曾在演讲中表明对传统文化的态度:“如果我们有什么真正具有中国特色的东西的话,那么这些东西将会在科学与工业进步所产生的健康、富裕和闲暇的新的乐土上开花结果。[6]”当时流行的学生装正是一种“具有中国特色的东西”,其基本结构采用了收腰、收省、装袖等西式造型,但其封闭的立领与对襟则体现了我们的文化元素。故1936年《修正服制条例草案》的大礼服和常礼服甲种的上衣采用学生装,下装采用西装裤;常礼服乙种仍采用中式长袍马褂。这一切都是中西并行的做法,即既吸收西洋文化的精华,也保留自身的优秀传统,既适应时代进步的大势,也满足各类国民的需求。

1936年《修正服制条例草案》中颁布的学生装实际上是一种中西结合的服装样式。美学家张竞生支持并主张采用这种样式。他认为现在人们穿着的开领西装“费用太大,而且嫌于矫揉造作,未尝见得美”;而“前时长衣则是一种病夫状态”;故其强烈主张采用“操衣服”即“漂亮的学生装”,“质料精美,颜色鲜明,做得整齐,穿得讲究,保持得洁净,自然是极好看了。[7]”这种学生装采用立体裁剪,区别于传统服装的平面裁剪,贴体合身,更加便于活动。而又采用关闭式的立领与对襟,凸显了中华民族含蓄内敛的文化内涵。结构上的西化满足了生理需求,款式上的传统满足了心理需求,两者的完美结合固然得到了广泛支持,所以政府的服制以此作为礼服也就十分合理,十分得民心了。

五、结语

1912年《服制》对西式服装采取“拿来”的态度,与其政府对西方文化采取“拿来”的态度相一致,但收效甚微;1929年《服制条例》在总体上复古倒退,与当时社会进步的大势背道而驰,也是行不通的,故在现实生活中也是中西服装并行不悖;1936年《修正服制条例草案》对前两次服制进行了修正与补充,采用了中西结合的学生装作为礼服上衣,搭配西装裤;而且保留长袍马褂作为礼服的一种,中西并行,中西交融,较为准确地体现了近代中国的文化走向。

三次服制法令中男子礼服的演变过程也反映了民国政府与国民对于外来文化、传统文化的态度,同时也反映了当时的社会现实,即无论全盘西化还是复古守旧这种简单化、绝对化的做法都是行不通的,只有梳理、吸收西洋文化与传统文化的精华并进行融合、创新,才能适应与推进时代的进步,这与我们当下所倡导的对于传统文化的态度有很多契合之处。

注释:

① 中国第二历史档案馆藏.《服制》,全宗号1002,案卷号639,1912年.

② 中国第二历史档案馆藏.《修正服制条例草案》,全宗号12-6,案卷号18168,1936年.

③ 中国第二历史档案馆.邰爽秋:《抗战期中民众服装改良问题演讲稿》,全宗号:12-6,案卷号:18166,1938年.

[1] 商务印书馆. 中华民国临时约法[M]. 上海:商务印书馆,1916.1.

[2] 服制条例[J]. 东方杂志,1929,26(8):139-142.

[3] 民国服制之初读会[N].申报,1912-7-15(3).

[4] 孙中山.复中华国货维持会函[A].孙中山全集(第2卷)[C].北京:中华书局,1982. 61-62.

[5] 胡适.新思潮的意义[J].新青年,1919,7(1):5.

[6] 胡适.胡适文选:演讲与时论[M].哈尔滨:北方文艺出版社,2013.151.

[7] 张竞生.美的人生观[M].北京:北京大学出版社,2010.30.

Evolution of Men’s Ceremonial Robe in the Custom Decree during the Republic of China

LIU Meng-xing, ZHANG Jing-qiong

(Textile and Fashion Institute, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China)

During the period of the Republic of China, clothing custom is under law provision. "Clothing System" in 1912, the Service Ordinance in 1929 and the Amendment Bill in 1936 were the basis of guidance of man and women costume in formal and daily situations. Man's dress in the above provisions is taken as the object of study, we study the basic content of the decree to sort out the the development pattern. From the photos in magazine "Liangyou", and "Zhonghua”, we summed up the implementation of these provisions, and ultimately reaching a conclusion that the trend of costume development is paralleling Western – Chinese and Chinese - Western evolution.

the Republic of China; costume provisions; men; ceremonial robe; combination of Chinese and Western; traditional Culture

TS941.1

A

2095-414X(2017)05-0036-07

张竞琼(1965-),男,教授,研究方向:服饰文化.