清代女性琵琶襟马甲的艺术符号探究

2017-11-09邓丹妮崔荣荣

邓丹妮,崔荣荣,牛 犁

清代女性琵琶襟马甲的艺术符号探究

邓丹妮,崔荣荣*,牛犁

(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

马甲是中国传统服饰的重要组成部分。此文以江南大学民间服饰传习馆馆藏的清代女琵琶襟马甲(编号HB-MJ001)为例,通过实物考证和实物测量的方法,从符号学的角度对其造型、纹样等艺术元素进行探究,阐述和解读了此马甲造型语言和装饰语言背后对自然的美好向往和对美好生活的无限追求。

马甲;琵琶襟;造型;纹样;艺术符号

马甲亦称“坎肩”、“背心”,指的是不紧身的无袖上衣。我国传统服饰中的马甲,从秦汉传承至今,已有1700余年的历史了。马甲最初其实是“马的衣服”。后世经过演变,渐渐成为人类穿用的一种服装形式。琵琶襟是一种偏门襟的缺襟设计,多用于马甲、马褂之上,清初时多作行装,以便乘骑,后纯为装饰,女服使用普遍。江南大学民间服饰传习馆中的琵琶襟马甲多以刺绣的传统纹样进行装饰,以表达吉祥的文化内涵。本文选择了江南大学民间服饰传习馆馆藏的清代女性琵琶襟马甲(编号HB-MJ001)作为研究对象,从符号学的角度对于其造型和装饰元素进行分析和解读。挖掘其深层次的文化内涵及传承价值。

一、清代女琵琶襟马甲的基本形制

从马甲的传承以及演变来看,马甲的形制变化从秦汉时期的“裲裆”、南北朝时期的“裲裆铠”、唐朝时的“半臂”、宋元时期的“褡护”到明朝的“罩甲、比甲”以及清朝的“马甲”,[1]是一个由作为女内衣穿用演变为男、女、老、少内外均可穿用的过程。清代中晚期以后,马甲大多作为外衣穿用。清朝是马甲发展最为繁盛的时期,此时的马甲名目繁盛,形式多样,这是前所未有的,最大的特点是其门襟的变化。常见的有对襟、大襟、琵琶襟(又称曲襟、缺襟)、一字襟、人字襟五种开襟方式。

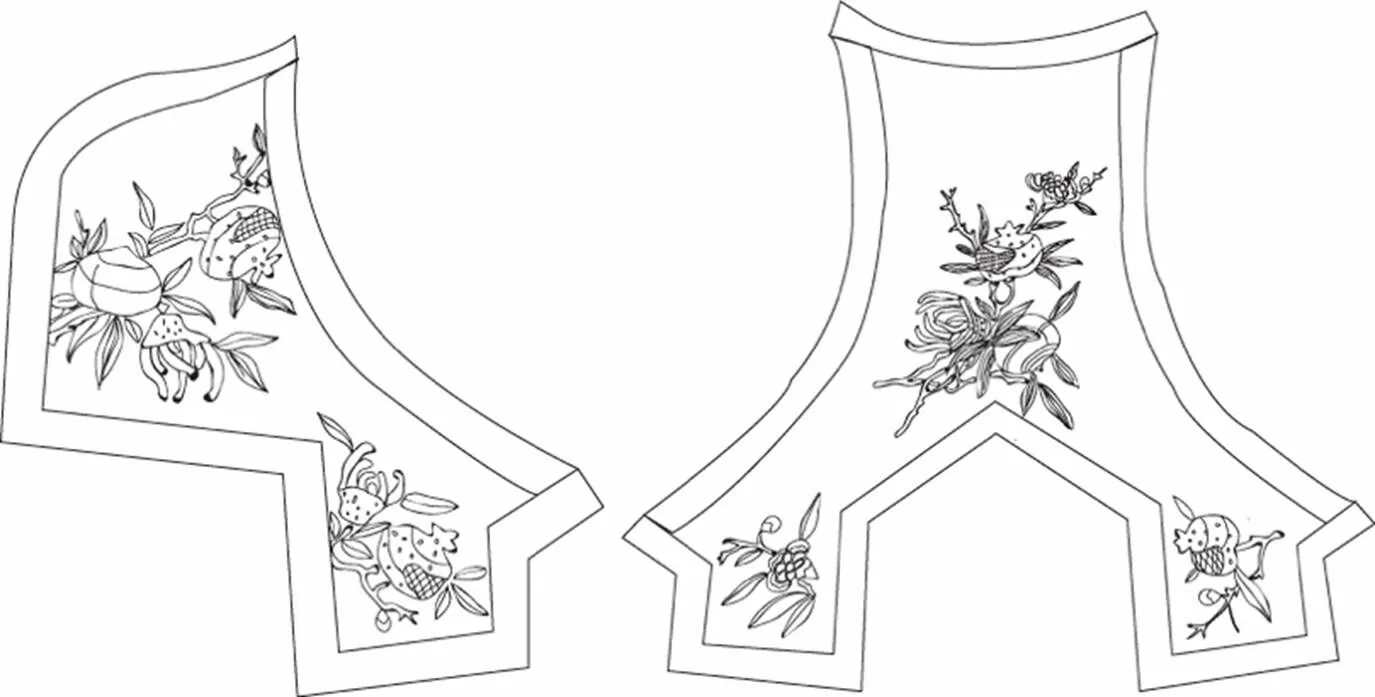

本文选取的马甲,来自晚清时期的河北地区,是一件无领的马甲,一字扣五颗,从开襟的形式来看属于琵琶襟。(如图1所示)琵琶襟是一种偏门襟的缺襟设计,衣襟线条上部与大襟相同,只是走势不向腋下而与摆边成垂直延伸,后又转成横线,在中心线上再成直线。其襟面犹如半个琵琶怀抱于胸前,故名。因右襟短缺,又被称为“缺襟”。女装左前片门襟通常往右侧偏位在公主线上,能充分显示女性体态的曲线美。[2]整体表现为经典正统、整齐纯一的形制特点,这件马甲造型简洁大方,采用我国传统的二维平面式剪裁与曲线裁剪的结合,表现在领口至向右的琵琶襟延伸的部分出手的袖窿部分,带有一定的弯势,下摆底线也多采用弧形。配合独特的肩斜设计与开衩的设置,虽无省道处理,但穿于人体之上,仍有一定的曲线,呈“抱身”之势,更好的勾勒出人的“形体美”。结构上马甲以镶嵌组合的方式结合,涉及到的工艺手法主要有镶、嵌、滚边。蓝色中间部位与黑色边缘部位由镶拼而成,黑色边缘部位宽度为8.5cm,蓝色中间部位距边缘0.2cm处嵌有1.8cm宽的机织花边,该机织花边也从中间部位延伸至侧面开衩以及延伸至肩部。领口、袖口及下摆处有宽为1cm的滚边。

后 前

通过对此件马甲进行实物测量得到,(如图2所示)这件马甲衣长58.5cm,肩宽38.5cm,下摆宽55cm,胸围104cm,下摆围110cm,袖口高27cm,领口宽10cm,深11.5cm。两侧开衩8.5cm,后面开衩11cm。

图2 清代女性琵琶襟马甲结构复原图

二、清代女琵琶襟马甲纹样艺术符号

现代符号学认为,“符号是社会信息的物质载体”[3]。符号必须是物质的,必须传递一种本质上不同于载体本身的信息,代表其他东西;符号必须传递一种社会信息,即社会习惯所约定的而不是个人赋予的特殊意义。在符号学中,能指是所指的媒介,没有符号的能指,任何一种所指都不可能呈现。

这件马甲的纹样布局为满地布局,整体纹样风格可谓花团锦簇。具有浓厚的满族风格。根据马甲的结构将纹样也分成两个部分第一部分是马甲蓝色中心部分的纹样,主要是“三多”纹。第二部分是马甲的黑色缘饰部分的纹样,也就是马甲的领边、襟边、袖笼边和下摆边,主要是由兰花、菊花、梅花和蝴蝶纹样组成。整体纹样为吉祥纹样为主,中国传统吉祥纹样,是以隐喻象征等手法,结合谐音想象等,含蓄的表现了有吉祥意味的纹样组合。传统吉祥图案,总是结合着感性形象和抽象意义,并通过具体形象表现抽象意义,从而具有明显的“隐喻”特征和象征功能。[4]纹样风格写实生动,色彩调和自然,刺绣精美,是晚清马甲中的一件精品。

(一)三多纹

传统“三多”纹是中国传统吉祥图案的重要组成部分,典故源于《庄子·外篇·天地》:尧观于华封,华封人祝曰:“使圣人寿,使圣人福,使圣人多男子。”在古代生产力水平低下的情况下,子嗣的繁盛代表了生产的能力。有无子嗣也会对一个人的社会地位产生重要的影响,没有生育便要承受社会舆论的各种压力,会被认为前世没有积德,今世遭到了报应。[5]因此,传宗接代是古代人民十分看中的一件事,有道是不孝有三,无后为大,可见古代人民对于生孩子并且是生儿子的看重。所以表达“多子”寓意的石榴纹得到了一个广泛的发扬与传承。佛手纹乃取自佛手柑与“福”字谐音。桃是神仙之果,是代表长寿的祥瑞之桃,以桃献寿构成吉祥图案。在此马甲中“三多”纹样是主体纹样,如图2所示为清代女琵琶襟马甲前后衣片上三多纹的线描稿,可见“三多”纹样在马甲前后衣片的中心位置皆有出现。前片部分的寿桃、石榴和佛手纹样聚集在前胸视觉中心部分,另佛手、石榴纹样在左腰部位起到填充作用。后片中,三多纹样主要是以三角形构图的形式对称均衡的以填充纹样的形式出现,体现较强的形式美感。前后衣片的三多纹样相互呼应,以突出体现穿着者对“子孙延绵”、“福泽深厚”、“长寿安康”的美好祈愿。石榴、佛手、桃子作为一种“能指”,它们作为“三多”纹背后所涵盖的美好寓意是它们的所指。

图3 马甲前后片中心部位“三多“纹样

(二)蝴蝶纹样

蝴蝶是自然界的一种昆虫,而其形象作为纹样是传统女性所青睐的吉祥题材。从符号学的视角看,蝴蝶作为大自然中本来就已经有的客观存在,本身并没有任何携带意义,但因其形态优美、色泽鲜艳、造型灵动的形态,被人类赋予多种主观内涵,使其不仅具有强烈的装饰功能并以“符号化”的蝴蝶形象出现在传统服饰之中。在所研究的清代琵琶襟马甲中,蝴蝶形象以边饰纹样的构成方式出现,在其前后片均有出现(如图1所示),前片出现六次,后片出现三次。在此马甲中蝴蝶以写实、自由、平衡的形态出现在衣服的袖口、领口、下摆、开襟等边缘部分,在其他花卉纹样中自由飞舞,姿态柔美,象征自由与美好。此外,在此马甲中蝴蝶作为一种符号,它的“能指”,不仅仅是蝴蝶这一单一的形象,更包括蝴蝶与其他花卉纹样所组合而成的形象。(如图4所示)蝴蝶在此马甲中与菊花和梅花等花卉纹样组合,形成“蝶恋花”的主题纹样。“蝶恋花”一开始是唐代教坊的名曲,“鹊踏枝”,到了宋代改名为“蝶恋花”,此时的“蝶恋花”是作为词牌名出现的,并且在宋代流行起来,很多词人都以《蝶恋花》为名作词。在此马甲的“蝶恋花”纹样中,蝴蝶代表着男子,花卉代表着女子,蝴蝶在花卉周围起舞,寓意着对爱情的真挚追求,“蝶恋花”纹样是对美好爱情和幸福生活的追求和向往。

图4 蝴蝶花卉组合纹样

图5 梅、兰、菊纹样

(三)梅、兰、菊纹样

此马甲中缘饰部分的梅花、兰花、菊花纹样也是这件马甲中十分富有特色的纹样。前后片中的梅、兰、菊纹样都是以重复出现的形式布满整件马甲的缘饰部分。其中梅花共出现10次、菊花共出现10次、兰花共出现5次。十分巧妙的是,这些重复出现的梅、兰、菊纹样绣在不同部位揭示以不同的形态和配色出现的,三个纹样相互之间也形成了不同的搭配。所以,纹样虽重复出现多次,但是马甲中所呈现的视觉效果并未乏味,反而十分丰富,层次鲜明。此马甲中的梅花纹样均是以折枝的形式出现,如图5所示。10枝梅花颜色各异,自然界中的梅花在冬天开放,凌寒而盛开。因其不畏寒冷的特性,中国传统服饰纹样中出现的梅花纹样都被拟人化,被赋予一种不畏严寒、坚韧挺拔,不折不扣的美好品质。这就是梅花作为符号的“所指”。如图5所示,此马甲中的兰花以单株的形式出现,姿态高雅,配色都是用的冷色调,而且在后片的五次出现中,皆为独自出现,没有与其他花卉进行结合,显得清幽高冷,这是因为兰花自古开放在深山深谷中,素有空谷幽兰的美称。古时候人们把至亲的好友称之为“兰宜”或者是“兰友”,把好的文章称作“兰章”,兰花所代表的的就是淡泊和高雅的品质,是君子的标榜。如图5所示,此马甲中的菊花纹样也是以折枝花的形式出现的,形态生动,傲然挺立,有的是单枝出现,有的是与梅花和蝴蝶纹样组合出现的。前后片多次出现的菊花纹样,同样也体现穿着人对于菊花这一花卉的喜爱程度,这种喜爱与菊花作为植物的特性有很大关系。菊花生长在秋天,凌霜而开放,此时正是万花争相凋零的季节,且生长环境不受限制,既可以生长在山间野外,也可登大雅之堂。有着不凌不娇,不谗不懦的美好品质。此外,菊花也因为作为重阳节的节花被赋予一种健康长寿的深层含义,也称“长寿花”。在此马甲中菊花既象征着凌霜自行,不附炎势的美好品质,同时也表达着穿着者希望可以健康长寿的美好愿望。

三、清代女琵琶襟马甲的造型与结构艺术符号

苏珊·朗格将符号分为推理符号和表象符号[6]。前者是对于符号本身客观存在的科学分析以及思想的交流,即符号本身存在的合理性与是否具有一定功能性。而后者则用于符号本身艺术的洞察以及情感的表达,艺术符号就是一种表象符号。马甲作为一种服装,是一种生活必需品,它可以起到保护身体、维护生命的作用,而且符合人体工学原理,在其发挥作用的基础上也满足了人体舒适的需求。从这个方面来讲,马甲中的符号属性,具有推理符号的基本特性。但同时,马甲作为服装,是社会生活的产物,其造型及功能的演变过程从开始马的服装到人的服装,从内衣演变成外衣,这种演变的背后所涵盖的也是社会生活与服饰文化的一种变化,从这一点上讲,马甲也可作为一种表象符号。

琵琶襟是这件马甲的开襟形式,相对于对襟坎肩,琵琶襟坎肩是在对襟的基础上加了琵琶襟形成大襟右衽的形制,在裁片构成上等同于大襟坎肩。而相对于大襟坎肩,琵琶襟坎肩的右襟下部短缺一块,衣襟形制类似于缺襟袍。是大襟右衽、右襟短缺的形式,在小巧的坎肩上能给人犹抱琵琶的视觉联想,得到琵琶襟的美称。造型上,琵琶襟相对于对襟变化更加丰富,打破对襟单一的对称构图形成了一种均衡的构图。这件琵琶襟马甲在功能上,对于对襟马甲在胸前直接开襟的方式,这件马甲选择在右侧开襟,这样可以减少对襟形式冷风从扣子的缝隙灌入,起到更好的保暖防风作用。相对于大襟右衽,琵琶襟马甲的右侧下部分减少了一块,这样可以增加衣身下摆的重量,增大腰胯的活动空间,提供行动的便利性。

这件马甲双侧和背后皆有开衩,可以从两个方面解读。第一是对于传统满族服饰的传承。这件马甲是清朝后期的马甲,清朝被满族人所统治,开衩在结构上的表达,是满族先祖骑射生活的结果。金代时期,出于运动功能性的考虑,“女真”人的袍服便有了开衩的设计,有前后开衩的形式,也有左右开衩的形式。这件马甲的开衩,传承了满族服饰中开衩这一结构的表达;第二,在使用功能上,这件马甲的裁剪采用的是传统平面式的裁剪,没有收省等贴合人体的结构,这件马甲由女性穿着,由于女性身体腰相对细、胯相对宽的特质,这件马甲的开衩可以使穿着者在穿着时身体不受到结构的制约,腰胯部分的活动更加方便。

四、清代女琵琶襟马甲的装饰艺术符号

18世纪,哲学家贝克莱把“内在的”情感符号和“外在”的形式因素共同构成的整体艺术形象联系在一起[7]:“这样一些情感,其身是无法被人看见的,但我们可以从人的面部表情和色彩的变化中看见他们。这些变化是视觉直接把握的对象,我们之所以从中能够看到情感,是因为它们在我们的经验中总是伴随情感一起出现;如果预先没有这样一些经验,我们就分不清脸红究竟是羞愧的表现还是兴奋的表现。”[8]

这件马甲在其美学价值上是晚清民间马甲中的一件精品。从形式美的原理上看,对称和均衡是结构布局的基本形式,这件马甲采用的是均衡式的造型,具体体现为其琵琶襟的开襟形式。其中琵琶襟的分割形式并不是完全对称,但给人们视觉上造成“均衡”的美感,这是对称感的延伸,且更富于变化感。这件马甲比例相宜,整体视觉体现一种质朴、端庄、大方的美感。

其次这件马甲的色彩上,对比十分强烈,色彩层次十分丰富。相比较于近代江南地区马甲常出现的单调素色或是其他鲜艳配色的马甲,这件马甲的配色体现十分高的审美修养,将民间服饰单纯与艳丽共存的色彩特征体现到极致。第一,相较于图6所示的单一面料马甲,此件马甲面料颜色与装饰纹样颜色的搭配上,中心部位采用的是蓝色丝绸,边缘部位采用的是黑色的丝绸,在色调上属于冷色调,于是在纹样上,花卉的颜色点缀进去了部分暖色,梅花、石榴、佛手、菊花以及蝴蝶都采用了暖色,而且这些纹样采用的暖色纯度较低,不是十分鲜艳的暖色,这样与冷色的背景搭配,显得十分协调富有变化。第二,此件马甲上刺绣的花卉纹样上的色彩使用十分丰富,多种重复的花卉形象均使用不同配色,例如,梅花这一纹样,在马甲上共使用十次,在不同部位的使用都采用与相邻梅花纹样不同的配色,全马甲中光是使用在梅花纹样上的颜色就有15种之多。同样,菊花纹样也采用多种配色,使其形象更加鲜活生动。值得一提的是,马甲整体纹样配色采用的高级灰色调,各颜色的使用都选择的是纯度较低的颜色,哪怕是相似色之间仔细对比也可以发现变化,呈现一种过渡柔和且变化丰富的灰调。这种高级灰色调,在审美上相比较于大红大绿的高饱和对比色调更具有耐看性,视觉更柔和,且更加体现这是穿着者柔美的女性形象。

五、结语

这件琵琶襟马甲,是江南大学民间服饰传习馆藏品中的传世精品。它拥有质朴大方、简洁端庄的造型,丰富多样、生动传神的装饰纹样,体现着清代人们对服装形制的创作精神和对服装穿着美感的追求。在探究这件马甲的符号过程中,能够深刻的体会到这件马甲背后所代表的对自然的感悟、对美好生活的向往、以及对中国传统服饰文化的传承。

[1] 梁惠娥,高梦楚.论我国马甲服饰形制的历史渊源[J].艺术百家,2011,(S1):158-160.

[2] 缪良云.中国衣经[M].上海:上海文化出版社,2000.306.

[3] 徐恒醇.设计符号学[M].北京:清华大学出版社,2008.7.

[4] 钟福民.中国吉祥图案的象征研究[M].北京:中国社会科学出版社,2009.53.

[5] 崔荣荣,牛犁.民间服饰中的“乞子”主题纹饰[J].民俗研究,2011,(2):129-135.

[6] 苏珊·朗格.艺术问题[M].北京:中国社会科学出版社,1983.

[7] 崔荣荣.近代齐鲁与江南汉族民间衣装文化[M].北京:高等教育出版社,2012.121.

[8] 鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].成都:四川人民出版社,1998.465.

Explore the Art Symbol Based on the Qing Dynasty Women Pipa Lapel Vest

DENG Dan-ni, CUI Rong-rong, NIU Li

(College of textile and garment, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China )

Vest is an important part of traditional Chinese clothing. This paper takes the Qing Dynasty female lapel vest (No. HB-MJ001) collected by Jiangnan University as a case study. Through textual research and measurement, from the perspective of semiotics of its modeling, patterns, and other artistic elements, this paper explores and explains the vest language and decorative language behind the natural beauty of the longing and the infinite pursuit of a good life.

vest; pipa lapel; modeling; pattern; art symbol

J509

A

2095-414X(2017)05-0031-05

国家社会基金艺术学重点项目(15AG004).

崔荣荣(1971-),男,教授,博士,研究方向:服饰文化与创意.