雅俗共赏

——古代诗文里的苏式生活

2017-11-09沈建东

◎ 沈建东

雅俗共赏

——古代诗文里的苏式生活

◎ 沈建东

宋人绘《春游倦归图》(局部)

苏州地处丰饶的太湖平原,东面多湖荡,西面多丘陵。山川秀丽,物产丰厚,气候温润、四季分明。魏晋南北朝,北方战乱不断,衣冠之族皆南渡江南定居。隋唐大运河开通后,又历经宋室南迁定都临安,大批世家大族选择苏州作为他们的第二故乡。经过千百年江南民众辛苦劳作,经济文化逐渐发展,从唐宋以来,逐渐形成了全国最大的米市,全国丝织业的中心,衣布天下,至清苏州已是“阊门内外,居货山积,行人水流,列肆招牌,灿若云锦,语其繁华,都门不逮。”“吴阊至枫桥,列市二十里”“苏城商户,何啻数十万家”的繁华都市,正如明唐寅诗中所描绘的那样:“翠袖三千楼上下,黄金百万水西东。五更市贾何曾绝,四远方言总不同。”又因灵山秀水,古迹众多,人文风尚清嘉,唐以来成了引退官僚和文人最喜爱的留居地和游学之地,他们对生活的讲究又促进各行各业的发展,而有许多民间风习和崇尚,退隐官僚和文人往往又是始作俑者,他们的诗歌文字对苏州山川秀丽和人文风情的赞美,既影响了苏州普通人家的生活观念,又引导了世人对苏州美好生活的向往。

明中叶以后,苏州号为“奢靡为天下之最”,苏州城中“而诗书之族,聚庐错处,近阊尤多”。而“公署宦室以逮,商贾多聚于西”,士绅贵族他们讲究精细雅的生活文化,居必园林、衣必锦绣、食必应时之物,“吴下全盛时,衣冠所聚,士风笃厚,尊事耆老。来为守者多前辈名人,亦能历其习俗以成美意。”清康乾二帝各六下江南,每次必到苏州,他们喜爱苏州的山水与人文风情。上行下效,以至于形成了“苏州样”“苏式”“苏作”“苏意”等代表苏州人生活品质和时尚的词汇。苏式生活成为人们向往的一种式生活模式。从历代文人的诗歌中可以充分领略苏式生活,鱼米之乡,崇文重教,重节好游,讲究与奢靡并重的社会风俗状态。而清顾公燮《消夏闲记摘抄》“苏俗奢靡”条里,顾氏对苏俗的奢靡发表了独特的看法:“苏郡俗尚奢靡,文过其质……即以吾苏而论,洋货、皮货、绸缎、衣饰、金玉、珠宝、参药、诸铺、戏园、游船、酒肆、茶店,如山如林,不知几千万人,有千万人之奢华,即有千万人之生理,若欲变千万人之奢华,而返于淳,必将使千万人之生理,亦几于绝。”也正如学者刘士林在《释江南丛书:风泉清听——江南文化理论》说的那样:“丰厚的物质基础促进了物质文化的极大繁荣,江南人的衣食住行也成为了文化创造的重要领域。”让我们穿越唐诗宋词,通过诗歌来认识那些诗人忧国忧民的情怀,领略苏式生活的精细与美好。

盛世滋生图中的阊门(局部)

一、吴田黑壤腴,吴米玉粒鲜:苏式生活的根本

远古时代,苏州城郊的草鞋山、越城等古文化遗址中发现有大量稻谷的种子,还有网垂和鱼骨。六千多年前的古人就已经开始栽培水稻,用工具来捕鱼了。宋范成大《吴郡志》:“吴之土风习俗,《隋志》详矣。江南之俗,火耕水耨,食鱼与稻,以渔猎为业。”所谓“火耕水耨”指古代一种耕种方法,远古人类播种前先烧去杂草,然后灌水种稻,因称之。经过千百年精心的培育,稻米到宋代已经有几十个品种了,范成大《劳畲耕》有曰:“吴田黑壤腴,吴米玉粒鲜。长腰匏犀瘦,齐头珠颗圆。红莲胜雕胡,香子馥秋兰。或收虞舜馀,或自占城传。早籼与晚,滥吹甑甗间。”太湖平原自隋唐开始成了朝廷重要的粮仓,运河成了重要的漕粮运送通道。北宋范仲淹《上吕相公并呈中丞谘目》说:“苏、常、湖、秀,膏腴千里,国之仓庾也。”宋人赵霖在他的《筑圩篇》中也说:“天下之地,膏腴莫美于水田。水田利倍,莫盛于平江。缘平江水田,以低为胜。”迟在北宋末年,已盛传“苏常熟,天下足”的谚语。农历二月初二,苏州农村原有吃“撑腰糕”的传统风俗,即以隔年陈糕,以油煎食。为什么呢?蔡云《吴歈百绝》云:“二月二日春正饶,撑腰相劝啖花糕。支持柴米凭身健,莫惜终年筋骨劳。”自注:“二月二日食撑腰糕。”稻田劳作尤其需要腰腿健壮,这一风俗由乡村流行到城市,衍化成此日吃“撑腰糕”,旨在少腰病、多健康的祈愿了。

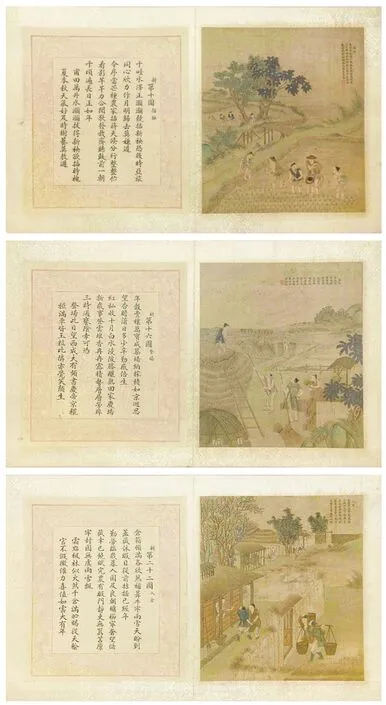

〔清〕焦秉贞《耕织图》

在稻作发达的苏州地区,旧时文人的竹枝词中对于田间劳作多有描写,如:“隔浦莲歌唱夕阳,田田荷水弄清香”(明沈宜修《分湖竹枝词》);“一曲吴歌高复低,行行踏歌日欲西”(明邢侗《拟竹枝词》);“不愁素足行人见,杂坐联歌踏水车”(清李绂《吴江竹枝词》);“最爱秋来齐荡桨,采菱歌又采莲歌”(清吴鸿振《竹枝词》,见《国朝松陵诗征》)等诗句。甚至夏夜农村乘风凉的生活场景亦有诗歌唱咏,家住汾湖北岸葫芦兜村的清末田园诗人张都金诗咏云:“暑夜乘凉酒半醺,豆棚瓜架话耕耘。田家自有天然乐,两岸吴歌响遏云。”明清时代,吴江芦墟、常熟白茆等地有唱山歌的习俗,还有夏末秋初的山歌大会,四乡八邻歌手云集河塘两岸,通宵达旦斗唱山歌,形成了人山人海、彻夜不绝的热闹盛会。

在靠天吃饭的时代,百姓对丰收的渴望在关心民生的田园诗人范成大《秋日田园杂兴》中,表露无遗:“垂成穑事苦艰难,忌雨嫌风更怯寒。牋诉天公休掠剩,半尝私债半输官。”“新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴。笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明。”“秋来只怕雨垂垂,甲子无云万事宜。获稻毕工随晒谷,直须晴到入仓时。”

关心百姓生计的康熙大帝,还在丰泽园发现了御稻。章乃炜、王霭人编《清宫述闻》(初续合编本)曾记载了他参与选育“御稻米”的故事:一天,康熙在中南海丰泽园内的苑田间巡行时,偶然间发现了一株水稻,其茎高出众稻之上。时方六月下旬,其他稻株正处孕育阶段,而这株稻穗却已经成熟了,且“实已坚好”,康熙于是下令收藏好它的种子,待到明年再种植,果然比其他稻谷先熟,“从此生生不已,岁取千百,四十余年以来,内膳所进,皆此米也。其米色微红而粒长,气香而味腴。以其生自苑田,故名御稻米。一岁两种亦能成熟。”不但如此,在“康乾两朝,屡命于御园隙地植稻种蔬。至光绪朝,择西直门外三贝子花园旧址,辟为农事实验场,稻蔬而外,试植美国种棉花,并各种果木,由农工商部承办经营”。丰泽园后来成了清皇家每年春天举行耕耤礼的地方。在北方地区三十多年成功试种的基础上,康熙决定向南方推广“早御稻”。他首先选定在苏州和南京地区试种,并把这项任务交给了自己信得过的地方官——苏州“织造监督”李煦。李煦第一年试种效果不佳,康熙大为扫兴。康熙在李煦的奏折上批示:“四月初十种迟了”。第二年,康熙特派水稻专家李英贵到苏州指导种植。李煦遵照康熙的指示,提前在谷雨日(三月二十八日)插了一季秧。由于提前插秧,因而一季早熟。二季也赶插得很及时,两季稻子的收成均较上一年明显提高。当时,江西、浙江、安徽的官吏和两淮商人纷纷向李煦要种子。康熙得知江南农民对御稻“无不欢忭踊跃,传为异宝。凡有田产之家,俱闻风求种”的消息后,很是兴奋,特指示当地府衙:“此种须广布江南,以便民生才好。不可花费吃用!”康熙心系民生的情怀令人感佩。

在曹雪芹的《红楼梦》一书里多次提到——“御田胭脂米”,指的就是康熙培育的御稻米,如第四十二回写平儿给刘姥姥准备礼物时说:“如今这个里头装了两斗御田粳米,熬粥是难得的。”第七十五回中又写“贾母因问,‘拿些稀米饭来吃吧’,尤氏早捧过一碗来,说是红稻米粥。”曹雪芹为何会写御稻米呢?这是康熙御稻米在南方推广的结果。康熙五十四年(1715),曹雪芹的父亲曹頫从其母舅李煦那领取御稻种一斗,开始在江宁(现南京)推广,同时也在自家田里种植。因为曹、李两家奉旨在江宁、苏州推广御稻种植,曹雪芹少年时很可能是吃过这种米,并在后来写进了《红楼梦》。从曹雪芹的描绘中可知,御稻米软糯清香,所以平儿说“熬粥是难得的”,牙口退化的贾母也喜欢吃御稻米粥。这个御田胭脂米是否是宋朝苏州出产的红莲稻呢?在范成大《再到虎丘》有“觉来饱吃红莲饭,正是塘东稻熟天”的诗句里,曾提到“红莲饭”,在范成大另一本《吴郡志·土产》里有专条“红莲稻”的记载,其云:“自古有之。陆龟蒙《别墅怀归》诗云:‘遥为晚花吟白菊,近炊香稻识红莲。’则是唐代已有此米,中间绝不种,二十年来,农家始复种,米粒肥而香。”龚明之《中吴纪闻》卷一记道:“红莲稻从古有之,陆鲁望《别墅怀归》诗云:‘遥为晚花吟白菊,近炊香稻识红莲。’至今以此为佳种。”由此可以说,至少唐时江南已种早熟产量较高的红莲稻了,中间曾经断代没种了,到清代康熙在丰泽园又发现了这个品种。无论是像康熙那样的帝王还是像范成大那样隐居的田园诗人,都关注稻米的品种和品质,关心百姓能吃饱饭,仓廪实而知礼节,帝国才能正常运转下去。不正是“居庙堂之高而忧其民,处江湖之远而忧其君”的典范吗!先忧后乐的有识之士对民生的关心就是对国家福祉和未来的关心。

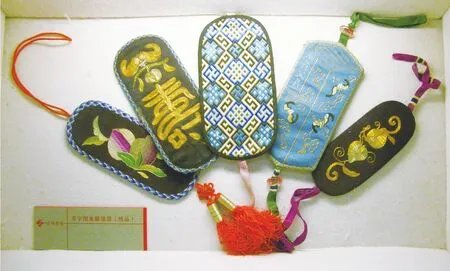

苏绣眼睛袋 苏州博物馆藏

二、春深处处掩茅堂,满架吴蚕妇子忙:衣被天下的基础

苏州地区很早就植桑养蚕,蚕桑业在国民经济中占有重要地位。春秋后期,吴国和楚国曾因争夺边界桑树发生过著名的争桑之战。明清时期,苏州植桑养蚕规模不断扩大,如湖中诸山“以蚕桑为务,地多植桑”(乾隆《吴县志》卷二十四)。惯养两蚕,即春蚕和秋蚕,春蚕在农民经济生活中极为重要,有“春蚕半年粮”之说。张郁文《木渎小志》卷五云:“乡民多业蚕桑,比户缫丝。”谈复《缫丝曲》云:“樱桃红,蚕初烘。桑叶脱,蚕正熟。乍愁天气半阴晴,却喜团团满斗盛。大妇排汤镬,小妇汲泉清。山窗日暖声袅袅,缫出新丝雪色皎。独有私忧不敢道,男号无袴女无袄。幸闻诏免租,且待熟秋稻。天恩如此宽,稳博收成好。”田中稻有秋,架上蚕结茧,男耕女织的理想千百年来一直是多少百姓的梦想。

历史上,为了蚕桑有好的收成,蚕妇要祭拜蚕神嫘祖和马头娘,而她们作为官方和民间祭祀的蚕神,在人间同享香火,王士禛《蚕词四首》之一云:“青青桑叶映回塘,三月红蚕欲暖房。相约明朝南陌去,背人先祭马头娘。”王时翔《养蚕谣》有云:“老媪拂布裳,拜向马头娘。暗祝今年多做蚕,要抵久债充官粮。”高启《养蚕词》云:“东家西家罢来往,晴日深窗风雨响。三眠蚕起食叶多,陌头桑树空枝柯。新妇守箔女执筐,头发不梳一月忙。三姑祭后今年好,满簇如云茧成早。檐前蝶车急作丝,又是夏税相催时。”这些诗歌还反映养蚕期间,家家闭户不相往来的风俗。范成大《四时田园杂兴·春日田园杂兴》诗云:“柳花深巷午鸡声,桑叶尖新绿未成。坐睡觉来无一事,满窗晴日看蚕生。”明沈周《咏蚕》诗云:“衣被功深藏蠢动,碧筐火暖起眠时。愿言努力加飡叶,二月吴民要卖丝。”清圣祖玄烨《题耕织图·织·大起》云:“春深处处掩茅堂,满架吴蚕妇子忙。料得今年收茧倍,冰丝雪缕可盈筐。”经过精心的饲养,蚕渐渐长大结茧,人家开始互相探望,品评结茧情况,期盼丰收。茧子收下后,蚕家开始缫丝,彻夜不停,十分辛苦。范成大《缲丝行》云:“小麦青青大麦黄,原头日出天色凉。妇姑相呼有忙事,舍后煮茧门前香。缫车嘈嘈似风雨,茧厚丝长无断缕。今年那暇织绢着,明日西门卖丝去。”清袁学澜《尹山崇福寺》诗云:“停桡古寺绿阴遮,僧院泉香坐试茶。比户蚕眠桑叶老,隔壁人语爨烟斜。读书台寂泥衔燕,斑竹厅荒草吠蛙。绣伴同来闲伫立,春庭默看做丝花。”苏州地区丝绸业的发达正是源于家家养蚕的基础,以至于到了明清时候形成衣被天下之势。

城乡的女子,种地纺织之余,还刺绣不缀,绣制日常起居生活中的实用绣品,在满足生活之外还可以赚取额外补贴家用。而士绅家女子则多以刺绣打发余时,特别是闺阁绣,精细雅洁,如诗如画,后来又有露香园顾绣的引领,一发不可收拾。如清顾震涛《吴门表隐》:“许氏,夏炳泉妻,年三十而寡,孝事翁姑,极贫勤作,抚子成立。工针黹,虔绣金刚舍利宝塔石佛像、大学图、朱子家训、斗姆心咒文、帝阴鸷文等件,十余年而成,藏画禅、灵鹫两寺中供奉,愿资父母翁姑冥福。”

清董以宁《浣手绣观音》诗,其云:“兰汤浴手,窗前先就,红莲娇片。须记他原少凌波,休错配鸳鸯线。绣着金身须半面。似向依青眼。春笋纤纤近慈云,疑紫竹林中现。”宗教题材一直是名媛秀女青睐的题材,她们虔诚地绣着观音菩萨像、佛经等,以寄托自己的信仰与情愫。

三、一夜腥风散水乡,阊门昨到太湖航:渔鱼而食是苏州

太湖渔业发达,自古以来,发明了各式工具,渔具完备,唐陆龟蒙有《渔具》诗,小序云:“天随子渔于海山之颜有年矣,矢鱼之具,莫不穷极其趣。”共得十五首。皮日休见而和之,有《奉和渔具十五咏》,并作《添渔具诗》五首,小序云:“天随子为《渔具》诗十五首以遗予。凡有渔以来,术之与器,莫不尽于是也。噫!古之人或有溺于渔者,行其术而不能言,用其器而不能状,此与泽助之渔者,又何异哉?如吟鲁望之诗,想其致,则江风海雨,槭槭生齿牙间,真世外渔者之才也。”陆龟蒙又续和五首,传为美谈。唐宋时,太湖渔民卖鱼,论斗不论斤,范成大《吴郡志》卷二说:“鱼斗者,吴俗以斗数鱼,今以二斤半为一斗,买卖者多论斗,自唐至今如此。皮日休《钓侣》诗云:‘趁眠无事避风涛,一斗霜鳞换浊醪。莫怪儿童呼不得,尽行烟雨漉车螯。’”那个时候鱼虾之多,以斗论卖。

苏州民间食鱼则按农历顺序来,民间谚云:正月塘鲤鱼,二月吃鳜鱼;三月甲鱼;四月鲥鱼;五月白鱼;六月鳊鱼;七月鳗鱼;八月鲃鱼;九月鲫鱼;十月草鱼;十一月鲢鱼;十二月青鱼。

不仅如此,苏州人食海鲜也很普遍,苏州城离海不远,船运至葑门,是海鲜的贸易点。苏州人旧时初夏嗜吃黄鱼。说到苏州人吃黄鱼,尢侗诗云:“杜陵顿顿食黄鱼,今日苏州话不虚。门客不须弹铗叹,百钱足买十斤馀。”但黄鱼是海鱼,要出海才能得到,如果国家实行海禁,则渔民出海不得,老饕们只能翘首以望战事快平,海禁早开了。此事见汪琬《有客言黄鱼事纪之》诗,说的是苏州农历五月热湿蒸腾,正是黄鱼上市的季节,“此时黄鱼最称美,风味绝胜长桥鲈”。本来这个时候“忆昔东南全盛馀,海舶衔尾张网罛。公然满载返吴市,市中杂沓喧担夫。柳条贯腮冰贮腹,数尾仅直千青蚨。豪门膳宰善烹治,剂以酰酱笔笋蔬。芳鲜顿觉溢几案,主宾下箸争欢呼。须臾饱食共摩腹,馀羹犹饫长须奴”。但由于兵燹,诏书禁海,人民希望快快解决争端,早早解除海禁,使得“此鱼复得登庖厨”。明清时候,苏州习俗端午日必买黄鱼,用于祭祖赏节之需,葑门外原有冰窖,所以海船载鱼归来,用冰保鲜,因称冰鲜。清沈朝初《江南好》词谓:“苏州好,夏月食冰鲜。石首带黄荷叶裹,鲥鱼似雪柳条穿,到处接鲜船。”即指此。

自唐以来,苏州湖鲜咏者渐多,而鲈鱼为最,可称为最有文化之鱼。陆龟蒙咏唱鲈鱼《食鱼》诗:“江南春旱鱼无泽,岁晏未曾腥鼎鬲。今朝有客卖鲈鲂,手提见我长于尺。呼儿舂取红莲米,轻重相当加十倍。且作吴羹助早餐,饱卧晴檐曝寒背。横戈负羽正纷纷,只用骁雄不用文。争如晓夕讴吟样,好伴沧洲白鸟群。”隐居苏州的陆龟蒙,用春天尺长的鲈鱼来做羹,还美其名曰吴羹,美美品尝后,在初春的暖阳下曝寒背,多么惬意的事。

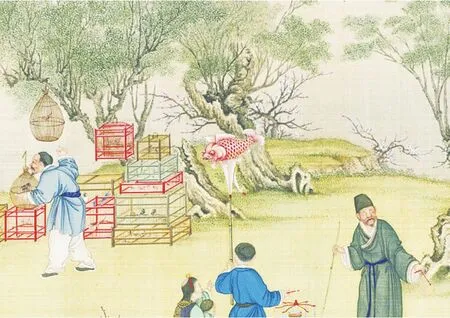

〔明〕文伯仁《春溪捕鱼图》

宋时吴江松陵镇东太湖长桥(垂虹桥)筑成,湖水所产鲈鱼因此称为“长桥鲈”。范成大《吴郡志》称:“吴江长桥,南有四鳃鲈,味美而肉紧,九月霜下时收鲈鱼,以三尺者为佳。作鱼脍置香橙皮,细切为缕,与鲈脍相和,拨令调匀。即所谓金齑玉脍,东南之美味也。”范成大又说:“鲈鱼,生松江,尤宜鲙。洁白松软,又不腥,在诸鱼之上。江与太湖相接,湖中亦有鲈。俗传江鱼四鳃,湖鱼止三鳃,味辄不及。秋初鱼出,吴中好事者竞买之,或有游松江就鲙之者。”就是说那个时候秋游太湖,会吃又有情商的文化老饕会选择四鳃鲈鱼为鱼鲙,饱腹解馋,勾引诗意,故而范成大诗有“西风吹上四鳃鲈,酥雪松腻千丝缕”的名句,苏东坡《和文兴可洋州金桔径》诗云:“金橙纵复里人知,不见鲈鱼价自低。须是松江烟雨里,小船烧薤擣香虀。”对鲈鱼鲙倍加赞赏。宋米芾《吴江垂虹亭作》诗云:“断云一叶洞庭帆,玉破鲈鱼金破柑。好作新诗寄桑苎,垂虹秋色满东南。”明唐寅《松陵晚泊》:“晚泊松陵系短篷,埠头灯火集船丛。人行烟霭垂虹上,月出蒹葭涌水中。自古三江多禹迹,长涛五夜是秋风。鲈鱼味老春醪贱,放箸金盘不觉空。”明高濂《饮馔服食牋》有专条“吴郡鲈鱼鲙”,其云:“八九月霜下时,收三尺以下,劈作鲙。浸洗,布包沥水气尽,散置盘内。取香柔花叶相间,细切,和鲙拌令匀。霜鲈肉白如雪,且不作腥,谓之金齑玉鲙,东南佳味。”所谓“金齑玉鲙”典出《大业拾遗记》,其实“金齑玉鲙”并非是一道菜,而是鲈鱼与莼羹的组合,是典型的文人菜,色香味俱全,与文人清高的情怀十分适宜。

清黄兆麟《苏台竹枝词》:“一夜腥风散水乡,阊门昨到太湖航。家家坐艇买鲜去,尺半银鲈论斗量。”江南鲈鱼肥美季节,价廉物美,尺把长的鲈鱼要买的话不是一条而是一斗,那个时候苏州地方水产丰茂,生态环境绝佳,还是很令现代人羡慕的。

齐白石《九如图》

四、续明催画烛,守岁接长筵:重节好游苏州人

腊月将尽,苏州城里各里巷地保以新历分送每户,人家则酬些钱文,称送历本的习俗。封建时代,皇历只有皇帝钦定后颁布,其他任何人都没有资格订制和印刷。每年的新历颁行,地保挨家送新皇历,衍成习俗。明文徵明诗云:“千门万户易桃符,东舍西邻送历书。”即指此。

腊月二十四夜,是送灶的日子。旧俗官三民四疍家五,远古祭灶最初是从祭祀火开始的,范成大有《祭灶词》传世,生动地描写了宋时苏州人家送灶的习俗,其诗曰:“古传腊月二十四,灶君朝天欲言事,云车风马小留恋,家有杯盘丰典祀。猪头烂熟双鱼鲜,豆沙甘松粉饵团。男儿酌献女儿避,酹酒烧钱灶君喜。”

〔清〕丁观鹏《太平春市图》(局部)

腊二十五及二十七日,家家看皇历,择日打扫卫生,又称除残日。干干净净准备过年,俗呼为打檐尘。清蔡云《吴歈》云:“茅舍春回事事欢,屋尘收拾号除残。太平甲子非容易,新历颁来仔细看。”

守岁,即在除夕之夜,通宵守夜、辞旧迎新的一种习俗,民间称之为“熬百岁”。“相邀守岁阿戎家,蜡炬传红向碧纱。三十六旬都浪过,偏从此夜惜年华”,诗里描绘的是除夕守岁习俗。团圆夜饭后,相约合家燃烛守岁,迎新年,整夜不眠。“续明催画烛,守岁接长筵”。唐《秦中岁时记》载:守岁之事三代前后典籍无文。至唐杜甫的《杜位宅守岁》诗云“守岁阿咸家,椒盘已颂花”,疑自唐始。李商隐《隋宫守岁》诗云:“沈香甲煎为庭燎,玉液琼浆作寿杯。遥望露盘疑是月,远闻鼍鼓惊欲雷。”写的是皇宫守岁。

古时守岁有两种含义:年长者守岁为“辞旧岁”,有珍爱光阴的意思;年轻人守岁,是为延长父母寿命。唐朝孟浩然守岁诗“守岁家家应末卧”。可见守岁和压岁是过年风俗中最具特色的祈福形式。期间孩童最欢乐,可以尽情玩耍吃喝,家长一般也不限制,还可以得到压岁钱,古诗云:百十钱穿彩线长,分来角枕自收藏。商量爆竹饴箫价,添得娇儿一夜忙。大诗人苏轼说的好:“明年岂无年,心事恐蹉跎;努力尽今夕,少年犹可夸。”可见除夕守岁有它的积极意义。

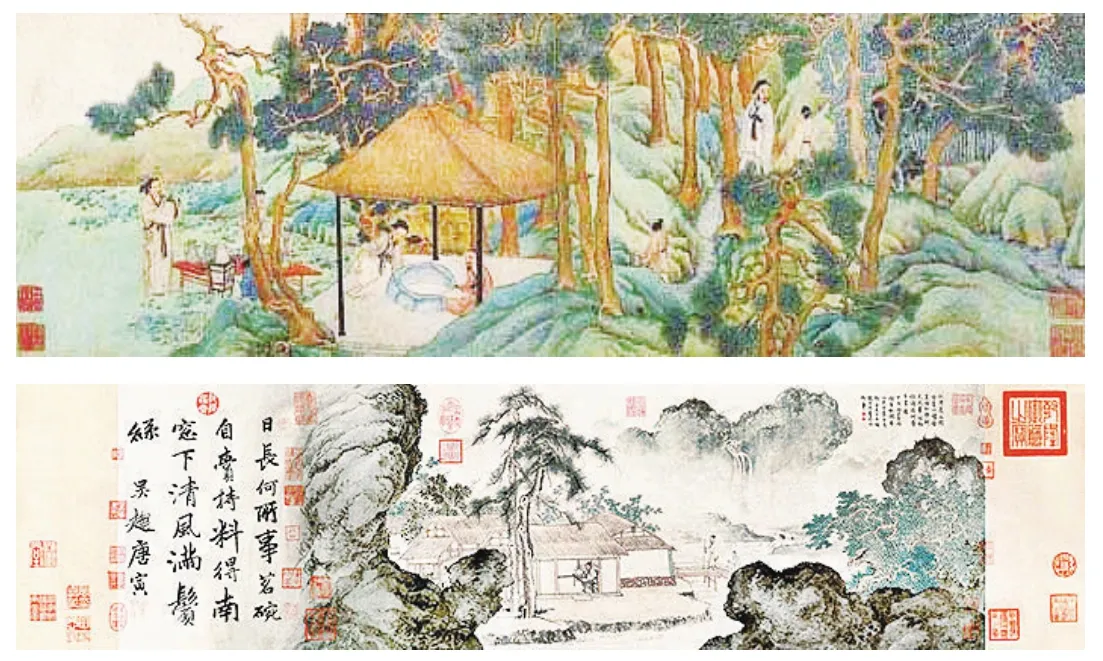

文徵明《惠山茶会图》(上)唐寅《事茗图》(下)

阳春三月,苏州旧俗游春玩景。从上巳日直到清明后,文人雅士到城中逛园林,探古访幽,看菜花,赏山野之景,清时游春之风很盛,闺阁中也不能免俗,清邵长衡《冶游》诗:“三月春始半,踏青邀女伴,小桃虎丘红,新柳山塘短。”

苏州茶贡,明时有白云茶、水月茶,香味绝美,清时以东山碧螺春入贡,每岁清明前到谷雨前采摘焙制,又称“明前茶”“雨前茶”,采茶人家“新茶供客客满堂,有余时与家人尝”。文人墨客则候新茶上市品尝碧螺春,文人在春天的雅集就是茶会。文徵明有诗云:“春来未负樽前笑,雨后犹余叶底花。矮纸凝霜供小草,浅瓯吹雪试新茶。”“暖风庭院草生香,晴日帘栊燕子忙。白发不嫌春事去,绿阴自喜夏堂凉。闲心对酒从时换,老倦抛书觉昼长。客有相过同一笑,竹炉吹火试旗枪。”有客来访即煮茶待客以为雅事,文徵明《清明日陈淳过访》诗云:“愁病春来次第加,清明寂寞类僧家。留人野饭新挑菜,乞火邻墙旋煮茶。晴日檐楹杨柳色,微风帘幕海棠花。故人念我能相过,不遣良辰负物华。”

明代吴门四家中有不少书画都描绘品茶、茶会的文人轶事,如唐寅的《事茗图》《品茶图》不但绘画还有题诗,如唐寅《事茗图》题诗云:“日长何所事,茗碗自赍持。料得南窗下,清风满鬓丝。”《品茶图》题诗云:“买得青山只种茶,峰前峰后摘春芽。烹煎已得前人法,蟹眼松风娱自嘉。”

立夏后天气转热,准备过夏衣物,“春雨绿阴肥,雨晴春亦归。花残莺独啭,草长燕交飞。香箧青缯扇,筠窗白葛衣。抛书寻午枕,新暖梦依微。”(文徵明《四月》)“五月雨晴梅子肥,杏花吹尽燕飞飞。时光已到青团扇,士女新裁白苎衣。黄鸟故能供寂寞,绿阴何必减芳菲。子云自得幽居乐,不恨门前辙迹稀。”(文徵明《五月》)

江南苦夏难熬,三伏天街巷吆喝消暑物品,“什物则有蕉扇、苎巾、麻布、蒲鞋、草席、竹夫人、藤枕之类。沿门担供不绝”(清顾禄《清嘉录》)。文字中的“竹夫人”即竹夹膝,陆龟蒙《竹夹膝诗》云:“截得筼筜冷似龙,翠光横在暑天中。堪临薤簟闲凭月,好向松窗卧跂风。”苏东坡还有“留我同行木上座,赠君无语竹夫人”。北宋黄庭坚的《山谷集》曾这样写道:“赵子充示《竹夫人》诗,盖凉寝竹器。憩背休膝,似非夫人之职,而冬夏青青,竹之所长,故易名青奴耳。”黄庭坚有《竹夫人》诗传世,其诗云:“秾李四弦风拂席,昭华三弄月侵床。我无红袖堪娱夜,正要青奴一味凉。”

〔清〕陈枚《月曼清游图》

炎夏后八月中秋到来,让“家歌户唱寻常事,三岁孩童识戏文”的苏州人开始准备参加一年一度的虎丘中秋曲会了。明代散文家袁宏道(1568~1610)《虎丘记》和明末清初文学家张岱(1597~1679)《虎丘中秋夜》皆以激情四溢的文字描绘了此夜士女倾城出动,千人石畔人头攒动,昆曲大家唱的风雅盛会。“虎丘八月半,土著流寓、士夫眷属、女乐声伎、曲中名妓戏婆、民间少妇好女、崽子娈童及游冶恶少、清客帮闲、奚僮走空之辈,无不鳞集。自生云台、千人石、鹤涧、剑池、申文定公祠,下至试剑石、一二山门,皆铺毡席地而坐,登高望之,如雁落平川,霞铺江上。天暝月上,鼓吹百十处,大吹大擂,十番铙钹,渔阳掺挝,动地翻天,雷轰鼎沸,呼叫不闻。”“听者方辨句字,藻鉴随之。”唱到最后,推举出了水平最高、最精湛的演唱者,于是,“一夫登场,高坐石上,不箫不拍,声出如丝,裂石穿云,串度抑扬,一字一刻,听者寻入针芥,心血为枯,不敢击节,惟有点头。”如此传神入化的唱曲赏曲情景,使张岱忍不住发出了“使非苏州,焉讨识者”的感慨。明清诗歌咏者也甚多,魏德求《中秋友人邀游虎阜》:“虎丘不武旧风流,七里山塘十里舟……弦唱管彻朝云霭,檀板歌残夜月秋。自昔吴依歌舞地,林泉浑可拟蓬丘。”清人沈朝初有《忆江南》词云:“苏州好,海涌玩中秋。歌板千君来石上,酒旗一片出楼头。半夜最清幽。”

九九重阳到来,“篱边但听雨声喧,不见黄花开口笑。时序炎凉感递迁,重阳一过将残年”。苏州城里无论士绅还是普通市民皆出城登高吴山,游治平寺,有牵羊赌彩之嬉。明清时吴山顶有机王殿,城中织机为业者,都要登高吴山鼓乐酬神,明申时行《吴山行》:“九月九日风色嘉,吴山胜事俗相夸。阖闾城中十万户,争门出郭纷如麻。拍手齐歌太平曲,满头争插茱萸花。”郡人食米粉五色糕,名重阳糕。“蒸出枣糕满店香,依然风雨古重阳。织工一饮登高酒,篝火鸣机夜作忙。”正如曹丕《九日与钟繇书》说:“岁往月来,忽复九月九日,九为阳数,而日月并应。俗嘉其名,以为宜于长久,故以享宴高会。”

余论:诗文里的苏式生活不是惊天地泣鬼神的壮举,而是享受天人合一的生活状态,是闺阁绣里的一针一线绣出的精致雅洁,是一饭一粥寻常饮食里的时节时宜;是在一拍一唱的婉转里有滋有味的人生,是游春赏秋的花好月圆,苏式,舒适也。这舒适的生活来源于千万人的辛苦劳作,来源于天时地利人和的自然与社会环境,来源于内心对美的追求和独特的审美心理……