“世越号”打捞工程的设计与实施

2017-10-19陈世海王伟平

陈世海 王伟平 蒋 岩

“世越号”打捞工程的设计与实施

陈世海 王伟平 蒋 岩

“世越号”打捞工程举世瞩目,是上海打捞局迄今完成的难度最大、耗时最长、投入船舶设备和人力资源最多的一项打捞工程。工程中创新使用了专用抽油吸头、内置气囊、橡胶浮筒、托底钢梁、水下开沟犁、带升沉补偿的钢绞线液压提升系统、沉船整体SPMT滚卸上岸等新技术、新工艺、新设计,可为今后同类工程提供借鉴。对“世越号”打捞的设计和施工中相关问题进行较为详细的介绍。

“世越号”;沉船打捞;双驳抬吊;升沉补偿;半潜船起浮;SPMT滚卸

一、概述

1.背景

2014年4月16日,韩国大型渡轮“世越号”在全罗南道珍岛郡近海沉没,事故造成304人遇难(包括失踪者)、142人受伤,举世震惊。图1为“世越号”沉没地点。

图1 “世越号”沉没位置

难船沉没后左倾约90°侧躺于海底,尾部部分上层建筑损坏塌陷。图2为海底扫测调查得到的“世越号”海底姿态。

图2 “世越号”海底姿态

2015年4月22日,韩国政府决定重启“世越号”打捞工作,同年5月22日,“世越号”沉船打捞项目开始国际公开招标。2015年8月4日,上海打捞局凭借卓有成效的技术设计,以“钢梁托底、整体起浮、吊装上岸”的人性化方案,经过多轮技术澄清,最终从Titan、Smit、Svitzer等国际一流打捞承包商中脱颖而出,获得商业打捞合同。8月12日,主作业船“大力号”率队出征,开始了历时600多天的“世越号”打捞工程。

2.沉船基本资料

船型:滚装客船;总长:145.61米;型宽:22米;型深:14米;空船重量:6 113吨;载重量:3 794吨;失事时载货:2 300吨;事故海域平均水深约44米,最大流速超过4节。

3.打捞要求

为了最大程度保护遇难者遗骸,进行事故原因调查,韩国海洋水产部(MOF)对“世越号”的打捞提出了苛刻的要求:

(1)将沉船保持原沉没姿态整体打捞出水,起浮后将沉船放置于码头上。

(2)采取全面严格的防护措施防止遇难者遗骸在打捞过程中损坏或流失。

(3)打捞作业过程中对船体结构的损伤最小化。对沉船任何部位的切割均需MOF批准后方可进行。

(4)整体起浮沉船前,需将沉船内所有油污清除干净。包括已经泄漏至C、D甲板货舱内的重油。

二、技术方案设计

沉船整体打捞方法众多[1],但通常都需要将沉船扳正,然后采用封舱充气、浮筒、浮吊等手段打捞出水至正浮状态进行进一步的处理和移交,像“世越号”这样原状态整体起浮尚属首次。合同签订后“大力号”即被调遣至沉船现场开始预调查和抽油作业,设计工作与施工同步进行,方案随着施工的进展根据实际情况进行调整。

1.投标方案

根据招标书的要求,上海打捞局充分考虑MOF的诉求,制订出了“钢梁托底、全面封网、整体起浮、吊装上岸”的人性化方案。其总体思路如下:

①前期调查;②清除残油,并安装安全网;③吊首安装中间托底钢梁,然后开沟安装剩余托底钢梁;④用大型浮吊通过吊架与托底钢梁连接将沉船吊起至9米出水,装进浮船坞或半潜船;⑤浮船坞或半潜船将沉船完全起浮,完成清污后运至指定码头;⑥吊装上岸,使用大型浮吊将沉船吊上岸存放,完成交船。

2.方案变更

由于沉船船尾区域海底发现大片礁石区,与韩方提供的资料有重大差异,导致吊首后船尾钢梁的安装延长了4个月,直至2016年底才完成。而浮吊船整体起吊的原打捞方案是为夏季作业所设计,需要较长的天气窗口,因此,受季节性作业窗口影响,并综合考虑作业成本及可行性,起浮方案由原先的浮吊船起吊变更为驳船抬吊方式,沉船出水高度由9米增大至13.5米,原浮船坞起浮沉船方案也相应变更为大型半潜船起浮方案。针对当地流急涌大的水文特点,完成升沉补偿系统的研发,确保沉船能安全平稳起浮。在全部托底钢梁安装完成后,主要步骤如下:

(1)双驳抬吊。双驳现场抛锚后,捡起预先与托底钢梁连接并放置于海底的起吊钢丝,连接至钢绞线提升系统,提升系统将沉船吊起至13.5米出水。原浮吊方案中沉船首尾使用的起吊钢丝也改成托底钢梁,根据估计的最大抬吊力及托底钢梁安全负荷确定一共使用33根托底钢梁。

(2)移位起浮。用拖轮将船组移位,并绞进预先沉放的半潜船甲板内,转移重量后抬浮驳撤离,半潜船将沉船完全起浮并清污后运至指定码头。

(3)滚卸上岸。使用自行式模块运输车(SPMT)将沉船滚卸至码头堆场存放,完成交船。

3.吊首作业方案

吊首完成托底钢梁的安装是整个工程最关键的工作,是工程成功的前提和基础。吊首方案需要解决如下几个问题:内外浮力的配置、起吊钢丝的布置、船首系固、托底钢梁安装。

(1)内外浮力的配置

根据重量计算分析,“世越号”沉船水下总重量约为8 000吨,必须进行减重才能完成吊首作业。首先考虑的是利用船体本身的密闭舱室进行充气,但预调查阶段对沉船舱室进行充气检查后发现只有10个舱可用,只能提供约1 400吨浮力,并且这些舱室主要位于船底。为了减小船首起吊吊力、船体梁所受弯矩和剪力以及沉船舱室充气后船体向甲板侧的翻转,需要为沉船合理配置足够的外浮力。结合船体内外空间及结构情况,在船体上安装附加的内置气囊、外置橡胶浮筒、钢制打捞浮筒等提供额外的浮力。表1为最终的浮力的配置及安装位置情况,图3、图4为气囊、浮筒的布置图。

内置气囊和外置橡胶浮筒均是为本次工程特别研发定制的,采用了新加工制造工艺和安装应用工艺。内置气囊为了达到防穿刺和防磨效果,采用了DSM防弹衣材质+聚脲涂层,并配备了安全阀。橡胶浮筒囊体采用12层橡胶纤维层压制硫化而成,囊体两端配置有充气及安全阀组。橡胶囊体强度高,耐磨性好。这些措施一共提供了约4 200吨浮力,“大力号”只需使用约1 200吨吊力即可将船首吊起。经计算,吊点处船体强度可满足要求。

表1 浮力配置

图3 船体内置气囊布置图

图4 船体外置橡胶浮筒及打捞浮筒布置图

(2)船首系固系统

“世越号”受横流作用,船首吊起后如不加约束沉船将发生偏转,因此必须设计系固系统将船首固定。根据在小汛期间施工时的海况条件,沉船将受到最大2节横向水流作用,经计算系固系统需承受200吨的作用力。因此按安全负荷250吨进行系固系统设计。

单侧系固系统依次由2只250吨重力锚、60米锚链、平衡钢丝、300吨链式张紧器、150米锚链、250米钢丝、80米钢丝组成。各部分之间由卸扣连接起来,150米锚链穿进链式张紧器。

重力锚为系固系统的海底锚固点。在离船首约450米处,“大力号”用抓斗挖坑将重力锚埋入,因底质坚硬挖深只有2米,故采用2只250吨重力锚并联方式确保安全。60米锚链一头连接重力锚眼板,另一头通过平衡钢丝与300吨链式张紧器连接。80米钢丝捆住“世越号”船首后与250米钢丝连接。整个系统通过300吨链式张紧器收紧。图5为船首系固系统组成图。

图5 船首系固系统组成图

(3)起吊钢丝布置

内外浮力配置后,吊首所需吊力为1 200吨,设计使用4道吊首钢丝,平均每根承受300吨吊力。其中2道穿过沉船锚链孔,2道绕过船首下方。另外设计1道扶正钢丝绕在沉船船首吊机底座上,挂“大力号”副钩,用于减小沉船横倾。在沉船左舷边、起吊钢丝及浮筒钢丝绕过点安装护角以防止钢丝勒进船体。经强度计算,沉船结构、起吊钢丝符合规范要求。起吊钢丝布置如图6所示。

图6 起吊钢丝布置

(4)托底钢梁安装

“大力号”将沉船船首吊起10米高,中间18根托底钢梁从沉船下方的空间穿过。此工作需要在沉船两侧各布置一条船配合完成。18根托底钢梁通过桁架结构连接为一体,预先由“大力号”吊入水中放置于沉船船底侧海底设计位置。

“深潜号”锚泊在沉船甲板一侧,潜水员连接“深潜号”3根拖缆至钢梁组上,中间拖缆将梁组从沉船下方穿拖至预定位置,另两根拖缆用于控制、调整梁组首向。图7为吊首穿钢梁的布置。梁组水下定位采用USBL,潜水员进行水下确认。

图7 吊首安装中部托底钢梁

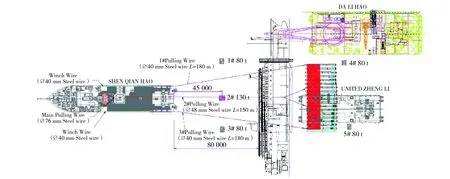

4.双驳抬吊方案

本次双驳抬吊方案选择陆上成熟的钢绞线液压同步提升技术,此提升方式在打捞中使用较少。考虑驳船改造和操作安全性,液压千斤顶水平固定在甲板上,沉船起吊钢丝通过安装于抬浮驳舷边的滚轮后与提升系统的锚头连接,液压千斤顶收紧钢绞线带动起吊钢丝将沉船吊起。抬吊系统各部分的连接及布置见图8。

图8 双驳抬吊系统布置图

(1)抬浮驳的选择

根据作业要求确定抬浮驳的主尺度和甲板强度,然后在市场上选择合适的抬浮驳。

①长度:“世越号”总长145米,首尾托底钢梁吊点间距100米,考虑抬浮驳首尾要布置锚机、发电机、潜水设备等,抬浮驳长度要不小于130米。

②宽度:现场水深44米,提升沉船出水13.5米时的总提升高度约35米,也即钢绞线底锚在甲板上的行程为35米,加上滚轮支架、底锚、反力架、缓冲油缸、提升油缸等占用的空间及提升余量,抬浮驳船宽需要55米以上。

③干舷:根据现场涌浪,不小于3米。

④甲板强度:滚轮支架、反力架安装于两相邻肋位中间时,甲板强度能满足规范要求,无须进行舱内加强。

最终选择的抬浮驳主尺度分别为140米(L)×56米(B)×8.8米(D)和152.5米(L)×60米(B)×11.5米(D),经核算甲板强度符合要求。

(2)抬浮驳甲板布置

两艘抬浮驳上根据托底钢梁实际位置各安装33套钢绞线液压提升设备及升沉补偿系统。提升油缸额定负荷350吨,缓冲油缸额定负荷200吨,每个提升油缸配两个缓冲油缸,两只缓冲油缸并排固定于反力架上,提升油缸通过平衡块与缓冲油缸连接,钢绞线从两只缓冲油缸之间穿过。在抬浮驳首尾甲板上各安装4台锚绞车,形成8点锚泊能力。抬浮驳甲板布置见图9,另一艘基本对称布置。

(3)升沉补偿系统设计

图9 抬浮驳甲板布置图

为了减小风浪作用下船舶运动对提升系统的影响,在提升油缸底部增加一套缓冲装置,能够补偿船舶运动带来的载荷变化。液压缓冲系统主要由缓冲油缸、蓄能器组、阀组以及补油系统组成。蓄能器组由6或8个100 L蓄能器组成。其基本原理见图10。

图10 升沉补偿系统原理图

当由于风浪作用驳船运动,提升力增大时,缓冲油缸内受压增大,油液通过节流阀组缓慢充入蓄能器,从而起到缓冲作用;当提升力减小时,缓冲油缸内压力变低,液压泵站及蓄能器内油液绕过缓冲阀组迅速充入缓冲油缸内;由于蓄能器的作用,使得缓冲油缸内压力变化较小,提升力变化不大。

根据托底钢梁受力进行缓冲油缸设计,综合考虑提升能力及造价,选用缓冲油缸的规格为:额定载荷200吨,最高载荷252吨,行程1 100毫米。工作初始行程设在550毫米处。沉船被提升出水后重量增大,通过补油方式提高缓冲油缸的工作压力,使其平衡位置行程处于总行程的一半。图11为提升系统连接情况。

5.移位、半潜船起浮

沉船被提升到出水13.5米后,整体拖带移位到半潜船旁,使用半潜船上绞车将船组拖绞进甲板内,然后将沉船重量转移至半潜船,抬浮驳撤离后,半潜船按设计排载程序将沉船起浮出水。

图11 提升系统连接

(1)移位

移位采用拖轮进行,主要考虑如下问题:

①两艘抬浮驳与沉船连成整体。抬浮驳抵达现场连接起吊钢丝前,预先在抬浮驳内舷侧安装橡胶浮筒。在沉船被提升出水后,将橡胶浮筒充气作为靠把使用。沉船提升到位后,沉船与两艘抬浮驳之间用强力缆和钢丝绳带紧,两艘抬浮驳之间在首尾各带2根缆。全部缆绳带妥后,再对橡胶浮筒充气。

②拖航时间及路线的选择。沉船东侧水流速度较慢,半潜船沉放点选择在现场东面1.7海里处。考虑涨潮时间较长,而此时从现场到半潜船右舷距离最短,同时船组转向角度也小。如图12所示。

图12 半潜船沉放位置图

③起锚顺序与拖轮的配置。移位使用9 000千瓦三用拖轮“华铭”主拖,船组4角各带一艘全回转拖轮辅助,另备1艘全回转拖轮机动。“华铭”3根拖缆分别带至2艘抬浮驳及沉船船尾。

(2)进档

进档过程主要使用半潜船首楼及尾浮箱上的绞车拖绞完成,拖轮进行辅助。由于选择的抬浮驳较大(大抬浮驳长152.5米),而半潜船甲板净长才158.4米,前后间隙很小。同时,整个抬浮船组宽近150米,船组进入半潜船甲板后不能发生偏转。

①带缆、移缆方案进行反复推演,保证进档过程船组纵向位置及首向基本无变化。

②定位采用DGPS系统,各船舶均可实时监控。

③在半潜船首楼后安装专门的导向结构,使船组贴着导向架横向移动,避免船组纵向运动。

④在半潜船首楼后、浮箱前安装护木、轮胎等防撞。

(3)起浮

沉船进档到位后,先进行重量的转移。重量转移采取半潜船排载、抬浮驳压载交替进行的方式,即半潜船排载将沉船托起,抬浮驳压载将沉船放下,半潜船再排载,抬浮驳再压载……如此交替进行直到提升钢丝完全松弛。此过程中,半潜船、抬浮驳均保持纵倾不变。然后将提升钢丝拆除放置于半潜船甲板,拆除沉船、抬浮驳间的缆绳,拖轮将抬浮驳拖走。

由于沉船基本无浮力,重量为估算可能会有一定误差,半潜船起浮过程经自由液面修正后的初稳性高应不小于0.5米,确保起浮过程安全。起浮过程调载方案的设计及稳性校核采用GHS进行,根据计算,在半潜船原尾浮箱间增加4只浮箱以保证起浮过程中稳性满足要求。

6.滚卸上岸方案

综合考虑费用、改造难度、操作便利性、对码头的要求、效率等因素,决定采用SPMT滚卸上岸方式。滚卸方案设计工作有:

(1)码头的选择与准备。根据半潜船吃水、干舷、潮位、码头水深、标高、码头承载能力等因素从MOF指定的几个码头中进行选择,经过考察确定木浦新港码头。然后按MOF要求的沉船存放位置,制订上岸路线及改造方案。

(2)SPMT布置。根据半潜船船体结构在其甲板上纵向布置3根长110米、高1.4米的支撑钢轨,钢轨高度根据SPMT小车操作高度确定。最终,根据完全起浮后沉船的重量,在钢轨之间的空间内各布置3列80轴SPMT小车,钢轨外两侧各布置60轴SMPT小车。SPMT布置如图13、14所示。

图13 支撑钢轨及SPMT布置图

图14 SPMT平面布置图

(3)锚泊方案。滚卸过程半潜船船尾顶靠码头,在半潜船两舷甲板上分别加装3台35吨/50吨绞车用于带缆。同时,半潜船抛2只船锚,并用首楼上的移货绞车带缆至码头。经计算可满足滚卸天气条件下的作业要求。

(4)调载方案。根据半潜船调载能力、潮位变化曲线确定合适的滚卸时间窗口,小汛期间落潮时滚卸,按确定的日期制订调载方案,保证滚卸过程半潜船甲板与码头始终保持在要求的高差范围内(±50毫米)。

7.结构设计及计算分析

为了对相关方案设计进行充分的科学论证,选择合适的作业海况,保证关键作业万无一失,应用Ansys、GHS、Orcaflex、Moses等多种计算分析软件进行结构和方案设计,并通过载荷和模型试验对其中的关键部分进行了验证和校核。

主要结构设计和计算工作有:

①现场施工船舶的系泊系统分析,特别是抬浮驳的锚泊计算。

②结构及装置设计,如托底钢梁、打捞吊架、内置气囊、橡胶浮筒、船首系固系统、重力锚、支撑钢轨、滚轮支架和反力架等。

③船舶改造,如抬浮驳、半潜船等。

④重量、吊力、稳性和强度计算,主要有沉船重量重心及吊力计算(船首起吊和整体抬吊各阶段),沉船船体强度分析(船首起吊、整体抬吊、运输等过程),抬浮驳调载及浮态计算,半潜船起浮调载及稳性分析,半潜船滚卸过程调载计算,半潜船甲板强度计算,半潜船运输沉船绑扎设计等。

⑤船舶运动耦合分析,主要是船首起吊和整体抬吊过程的动态分析。

8.定位与监测方案

船首起吊和整体抬吊过程中,需要对沉船的坐标位置及首向、纵横倾等姿态数据进行实时监控,以准确安装托底钢梁,方便作业人员对起吊作业进行有效及时的控制和调整,保证施工安全。本工程结合多种定位及测量手段,组成一套高精度、高冗余度的定位及姿态监控系统,编制实时仿真模拟程序将整个起吊状态及关键数据直观地显示在监控器上。

沉船水下定位系统主要为一套WMT超短基线定位信标,安装在托底钢梁和沉船右舷;沉船水上定位系统为Veripos LD4 DGPS定位设备,定位精度可达分米级。这两套定位系统用于沉船平面及水深位置测量。

姿态监测系统主要包括一套Octans 3000光纤罗经和姿态传感器、水下无线传输设备、深度传感器、水下电池组和电缆等,首向精度达0.1°,姿态精度达0.01°,安装在沉船右舷,用于实时测量沉船的首向、横倾、纵倾等数据。

托底钢梁姿态监控系统:11套倾斜仪安装在11组梁上,用以监控整体抬吊过程中的钢梁姿态。

三、施工要点

整个工程大致可分为预调查及抽油、吊首及钢梁安装、双驳抬吊及起浮、滚卸上岸等四个阶段。施工作业主要由“大力号”完成,“深潜号”“聚力号”“沪救捞62号”等配合完成部分作业任务,外租的抬浮驳、半潜船完成起浮、运输、滚卸作业。具体操作则主要由我局人员完成。起浮阶段现场有工程船、拖轮、清污船等大小船舶15艘。

1.预调查

预调查工作主要包括以下内容:

①采用多波束、侧扫声呐、3D声呐扫测、潜水员探摸测量沉船在水下的位置、姿态、外形及破损情况;②沉船附近岩土采样,并进行地质分析;③C和D甲板内的货物堆积和分布情况;④测量货舱内、上层建筑内淤泥沉积情况;⑤测量典型位置的船板厚度;⑥内部居住舱室的大致损坏和分布情况;⑦舷窗破损情况;⑧确定各油舱残油数量。

2.抽油

经潜水员对油舱残油量的探测,发现油舱内所剩余残油不多,大部分残油都从油舱泄漏到了C、D两层汽车甲板舱内。油舱内的剩余残油采用传统抽油方法完成,针对现场流速大的特点,抽油法兰底座采用水下焊接的方式固定于沉船外板上,防止抽油过程中法兰松脱造成漏油。货舱内的燃油由潜水员携带抽油管进入舱内一个肋位一个肋位地进行扫除作业。

3.沉船安装防护网

对沉船上所有门窗等开口使用安全网进行封闭。在潜水员预调查时发现,沉船右舷大部分窗户的玻璃已被敲碎;船尾左舷窗户由于船体被压扁无法接近;大部分船首窗户完好;只有部分左舷窗户潜水员可以到达进行封窗作业。

4.水下围网安装

水下围网安装由“深潜号”完成,在甲板上将两组安全网组装在一起,使用吊梁一次将两组安全网根据吊梁两端的信标定位吊装到位。如图15所示。

每两组安全围网模块之间设置重叠区域,潜水员水下用绑扎带连接紧固。全部36块安全围网模块吊放安装到位后将沉船围起来并留出后续作业空间,图16为安全围网总体布置。

5.吊首

在完成抽油、安全网及围网安装后即进行抬吊船头安装中部18根托底钢梁作业。

(1)舱室充气检查

对选定的首尖舱、压载舱、空舱、尾尖舱等21个舱室进行气密性测试,在各舱室的低位开充气孔,将透气帽拆除更换成盲板法兰封堵透气孔,然后充气检查各舱的气密性,检查结果只有10个舱可用,共能提供约1 400吨浮力。

(2)右舷开安装孔

内置气囊经折叠后仍然需要1 400毫米×1 600毫米的安装孔才能放入C、D甲板货舱内,另一端开700毫米×700毫米的孔用于拖拉钢丝展开内置气囊。内置气囊的布置及安装孔位置如图17所示。橡胶浮筒用钢丝固定于沉船右舷强肋骨上,在肋骨设计固定点两侧外板上也要开250毫米×250毫米的孔,系固钢丝兜过肋骨后作为吊点与橡胶浮筒上的强力吊带连接。

图15 安全围网模块吊装示意图

图16 安全围网总布置图

图17 内置气囊及舷侧外板开孔布置图

(3)内外障碍物清除

为安装内置气囊、打捞浮筒等,将C、D甲板货舱内及首部甲板上的突出物如通风筒、绞车、舷墙等割除。处于打开状态的左舷减摇鳍影响托底钢梁从沉船左舷下穿过,也必须割除。左舷减摇鳍完全插入海底泥石中,经过艰难的除泥作业后,左舷减摇鳍最终被切除吊起。

(4)过底钢丝安装

在沉船首部左舷下安装用于托底钢梁拖拉、浮筒固定、首部系固、船首起吊等一共12道钢丝。并在C甲板左舷舷边浮筒钢丝和起吊钢丝受力处安装护角,在船底钢丝受力处安装护板,防止钢丝受力后切入船体。

(5)船首系固系统安装

“大力号”先用抓斗在“世越号”首部南北两侧450米处分别挖出2米深的坑,将250吨重力锚(带60米锚链)放入坑内,每坑各放两只重力锚。然后进行预拉,预拉力150吨。“大力号”将捆绑钢丝绕过“世越号”船首连接好后将钢丝头放置于海底,“深潜号”捡起捆绑钢丝与系泊钢丝连接,然后将250米系泊钢丝及150米系泊链沿设计路径铺在海底。之后“深潜号”将两只重力锚的短链捡起,锚链头拉上甲板,链式张紧器通过平衡钢丝与两只重力锚的短链连接,然后将链式张紧器放入海底,最后将系泊链穿入张紧器,启动张紧器收紧系泊缆至设计预张力。安装好用MS1000声呐检查整个系泊系统情况。

(6)内置气囊安装

图18 橡胶浮筒及打捞浮筒布置图

在甲板上将气囊折叠成不超过1米宽的长条,装上配重链捆扎好,配重链一端通过起吊短钢丝与吊钩连接,另一端与穿过“世越号”右舷安装位置的拖拉孔、安装孔的牵引钢丝连接,牵引钢丝另一头连上绞车。吊机将气囊吊入水中,在潜水员的辅助下穿过安装孔放入货舱内,同时甲板绞车收紧牵引钢丝将气囊拖拉至设计位置。潜水员进入舱内将气囊固定于船体内,然后将配重链解开回收。在“世越号”右舷上安装充气管路和分配器,每四个相邻气囊通过一个安装孔放入船体内,安装孔附近固定一只分配器,四只气囊充气管连至分配器上的充气接口。气囊安装好后,充气20%左右将气囊展开。在吊首作业之前再将气囊全部充满。

(7)打捞浮筒安装

“大力号”与“沪救捞62号”配合将一对500吨浮筒安装在“世越号”船首设计位置,甲板侧和船底侧各1只。其中船底侧浮筒由于位于沉船龙骨上方处于自由悬浮状态,海底阀高于浮筒最低点,损失部分浮力,在该浮筒上另行连接了一只橡胶浮筒以平衡两侧浮筒受力。

(8)橡胶浮筒安装

橡胶浮筒在甲板上充气检查后放气,用真空泵将橡胶浮筒中残余的空气抽出,并将其沿长边方向进行折叠并使用尼龙绳进行捆扎。橡胶浮筒系固钢丝提前固定在沉船右舷强肋骨上。在预定吊首作业之前几天将橡胶浮筒吊放入水,两名潜水员入水,从橡胶浮筒两端同时进行吊带卸扣与系固钢丝的连接工作。当全部系固钢丝与橡胶浮筒完成连接后,在潜水员的监测下对橡胶浮筒充气。图18为橡胶浮筒及打捞浮筒总体布置。

(9)吊首、安装托底钢梁

“沪救捞62号”与“大力号”配合将起吊钢丝连接好并挂至大力号主钩。挂钩完成后对内置气囊、沉船可用舱室进行充气,同时“深潜号”和“沪救捞62号”移船进行拖托底钢梁的准备工作。“大力号”将“世越号”船首吊起一定角度后,“深潜号”和“沪救捞62号”完成托底钢梁拖拉钢丝与托底钢梁的连接。之后,“大力号”将“世越号”船首吊起至5度,“深潜号”与“沪救捞62号”配合将18根托底钢梁拖进“世越号”左舷下方设计位置。经潜水员检查确认托底钢梁位置后,“大力号”缓缓将“世越号”船首下放,将“世越号”搁坐于托底钢梁上。最后拆除回收橡胶浮筒、打捞浮筒及工索具。

6.首尾托底钢梁安装

中间18根托底钢梁安装完成后,还剩尾部10根、首部5根共15根托底钢梁需要安装。“世越号”搁坐于中间18根托底钢梁后,其尾部左舷与海底间隙较小,随着时间的推移托底钢梁逐步陷入泥中,间隙越来越小,必须使用开沟工具在海底开出沟槽才能安装托底钢梁。首尾托底钢梁的安装主要由“大力号”与“深潜号”配合开沟安装。

(1)尾部托底钢梁安装

“大力号”“深潜号”分别锚泊于沉船两侧,通过甲板绞车拖动开沟犁在沉船下方海底开出宽2米、深约1米的沟槽(后期改进开沟犁后一次开出4米宽沟槽,可同时安装两根托底钢梁)。然后“大力号”将托底钢梁吊放至海底沉船船底外侧,钢梁两端拖拉钢丝分别连接至“大力号”和“深潜号”的甲板绞车,“大力号”与“深潜号”配合将其拖拉至设计位置,托底钢梁两端分别安装USBL信标进行水下定位。潜水员确认托底钢梁安装到位后,使用钢丝和手扳葫芦将托底钢梁固定至沉船船体上防止托底钢梁受水流作用移动、脱出甚至漂走。图19为开沟时“大力号”与“深潜号”布置。

(2)首部托底钢梁安装

首部5根托底钢梁分成两组进行安装:后2根在甲板上拼装成一组,前3根拼装成另一组。沉船船首离底间隙较大,无须开沟托底钢梁即可直接穿过。“大力号”“深潜号”抛锚在“世越号”船首两侧,“大力号”将一组梁吊放至船底侧海底,两船配合将托底钢梁拖拉至设计位置,然后潜水员水下安装甲板侧挡块,最后将托底钢梁提起固定至沉船船体上。

图19 开沟布置图

(3)托底钢梁上安全网安装

在沉船上层建筑下方托底钢梁之间的间隙处需安装安全网以防止遗骨掉落,拼成组的梁之间在甲板上安装安全网,其他间隙处的安全网由潜水员水下安装。图20为托底钢梁间安全网位置。

7.双驳抬吊

双驳抬吊包括抬浮驳改造、起吊钢丝预埋、沉船开排水孔、重力锚预埋等准备工作,抬浮驳抵达现场进行锚泊测试,在合适的气象窗口完成抬吊作业,将沉船右舷抬出水面13.5米。

(1)抬浮驳改造

两艘抬浮驳按设计安装钢绞线液压提升设备及升沉补偿系统、绞车、发电机、液压泵站、缆桩等。完成钢绞线、提升底锚、蓄能器、液压管线、泵站、控制线路等的连接后进行联调、拉力和功能测试。

(2)现场准备工作

现场“大力号”与“深潜号”一起完成如下准备工作:检查托底钢梁状态,割除沉船顶甲板上的障碍物,放置抬浮驳锚泊使用的4只250吨重力锚至设计位置,连接起吊钢丝至托底钢梁并将起吊钢丝另一端分组连接到小吊架后放置于海底。

图20 托底钢梁间安全网

(3)抬吊前准备

两艘抬浮驳改造完成后拖至现场按设计锚泊方案进行抛锚布场。布场情况如图21所示。

图21 抬浮驳布场图

其中3#、5#、4′#、2′#锚位采用250吨重力锚以应对横流作用。

两驳完成抛锚后,“沪救捞62号”靠泊两抬浮驳中间将起吊钢丝用小吊架吊起至抬浮驳甲板,甲板人员连接起吊钢丝至钢绞线底锚。全部钢丝绳连接完毕后,检查起吊钢丝走向及吊点位置状态。潜水员在沉船右舷安装姿态监测系统及USBL信标,在托底钢梁一端安装角度传感器,用于监控抬吊过程沉船和托底钢梁的姿态。全部准备工作完成后进行试吊测试。

(4)提升

根据天气情况确定起吊日期,根据当日潮位确定起吊时间,在低潮时将沉船起吊离底。预紧起吊钢丝后抬浮驳反向压载,调载完成后预紧剩余起吊钢丝等待潮位,等待期间调整钢绞线保持预张力。到计划时间后全部钢绞线同时逐步加载至50%、70%、100%设计载荷直至沉船离底。沉船离底2米后调整抬浮驳横倾。然后继续提升沉船至沉船右舷出水与抬浮驳甲板平齐,两驳带缆至沉船,检查沉船左舷下有无突出物,潜水员将翻开悬挂的左舷尾部跳板割除,继续提升沉船至右舷出水13.5米。调整两条抬浮驳纵倾使“世越号”基本无纵倾,测量每根起吊钢丝的出水长度,计算每根托底钢梁两端底部高度,确保梁底部与半潜船上钢轨上表面间隙不小于2米。

沉船右舷出水一定高度后油污流出,被围油栏围在两艘抬浮驳之间,提升过程中使用吸油棉将其清除干净。

8.半潜船起浮运输

(1)半潜船改造

半潜船改造包括如下内容:

①原船尾浮箱间增加4只浮箱。

②甲板上安装3道110米长、1.4米高钢轨。

③首楼后安装导向架及防撞块。

④两舷及尾浮箱间安装带钢丝网及吸油棉的围油栏杆。

⑤尾浮箱前及首楼后安装防撞护木及轮胎。

改造好后,半潜船航行至现场进行试沉放等准备工作。图22为半潜船改造完成后照片。

图22 半潜船改造完成后情况

(2)拖航移位

半潜船在东南方向1.7海里处预先沉放至设计吃水26米。沉船抬吊至设计高度后,将大马力三用拖轮“华铭”轮三根拖缆分别带到两艘抬浮驳和“世越号”尾部,4条全回转港作拖轮辅助带拖带缆至船队4角。图23为拖带布置图。当流速和流向满足要求后,起锚将整个船队从“世越号”抬吊现场拖带到半潜船右舷旁30米处。

图23 拖带布置图

(3)进档起浮

半潜船首尾绞车带强力缆至抬浮驳首尾,使用绞车将船队慢慢拖绞进半潜船,拖轮辅助。当“世越号”船底侧抬浮驳尾部靠上半潜船首楼后导向架后,整个船队顺导向架朝半潜船左舷移动,直到设计位置。拖绞过程中根据情况不断调整绞缆和拖绞点,拖轮拖缆逐步解脱。图24为带妥绞缆准备进档,图25为进档到位后照片。

经潜水员检查确认位置后,半潜船排载起浮使托底钢梁搁坐于钢轨上。抬浮驳将“世越号”重量完全转移给半潜船。解开“世越号”与抬浮驳间缆绳,解开抬吊钢丝与钢绞线底锚的连接,将起吊钢丝放置于半潜船甲板,然后将抬浮驳拖离。半潜船按设计排载程序起浮。图26为半潜船将沉船完全起浮后的照片。进行清污作业和绑扎后,半潜船在韩国海警船舶护航下驶入木浦新港靠妥码头。

9.滚卸上岸

(1)准备工作

滚装前的准备工作主要有:

①考察码头上岸区域,确认靠垫、缆桩、码头强度、地面平整度等满足滚装要求,清除滚装路线上障碍物。

②记录码头潮位,与潮汐表进行对比,确定合适滚装时间。经过分析4月3—10日为安全窗口。

③半潜船甲板上加装6台锚绞车用于滚装过程带缆。

④SPMT调遣至滚装码头进行连接调试。

(2)甲板淤泥清理

半潜船起浮之后“世越号”内大量淤泥泄漏至半潜船甲板,甲板钢轨之间淤泥最厚处超过40厘米。将淤泥全部装袋吊至码头交由MOF进一步处理。

(3)滚卸

图24 进档示意图

图25 进档到位

图26 起浮之后

准备工作完成之后,半潜船转向船尾靠码头,根据锚泊设计带好所有缆绳,首部抛两只船锚。安装好上岸跳板,所有SPMT小车开上船,小车上进行垫板补偿高差。进行试举确认“世越号”重量和重心位置,根据试举结果最终确定小车的配置方式。根据工期选择4月9日下午的高平潮时间13:00开始上岸。上午将沉船移动约51米至半潜船尾部等待。17:35最后一个SPMT车轮上岸,继续在码头移动。随后码头的支撑轨道安装完毕,小车将“世越号”下放至钢轨上后从沉船下开出,完成滚卸作业。图27为“世越号”上岸后摆放照片。

图27 “世越号”岸上摆放状态

10.后调查

沉船起浮运走后,“深潜号”在现场进行水下围网内海底检查,查找遗落于海底的遗骨、遗物。整个围网内200米×160米的区域划分为20米×40米的小块进行潜水员目视检查。沉船尾部区域有两块潜水员使用铲子翻泥检查。最后使用MS1000测扫声呐对整个区域进行扫描。图28为海底检查区域分块情况。

四、工程施工难点及解决办法

此打捞工程规模大,难点多,深度大,海洋环境恶劣且复杂多变。“世越号”在水下浸泡2年左右,结构强度较弱,韩方又提出了十分苛刻的“三不”要求,即不得改变沉没姿态、不得破坏船体结构和不得让船内遗体流失。工程主要难点如下:

图28 海底检查区域分块

① 环境条件恶劣,底质条件差。“世越号”沉没于韩国西南海域,海域环境可以用“水深、流急、风大、浪高”来概括,平均水深44米,最大流速超过4节。这些导致有效作业时间短,施工工期长。经勘测和探摸,作业人员发现沉船沉没海域海底地质坚硬,局部为片岩。坚硬的底质给尾部托底钢梁的安装造成极大的困难。

②船体庞大,重量重心难以确定,船体结构受损腐蚀。“世越号”渡轮船长145米,宽22米,型深14米,加上上层建筑总高约27米。13.5米出水时打捞重量超过11 000吨,完全出水总重量超过15 000吨。根据韩方提供的信息,“世越号”离港时装载了2 271吨货物,包括140辆轿车、32辆卡车、4辆重型机械以及1 000吨材料物资。

③打捞方式受限。为了尽可能地保护好遇难者遗体,业主要求必须不破坏船体结构,保持沉船沉没时的原始状态整体打捞。

1.抽油作业

在完成预调查工作之后,于2015年9月至10月,经过潜水员的探摸,除了9个油舱中有残油需要回收,潜水员还发现2个重油舱的大部分重油都已经泄漏到2个装运汽车的货舱中,分布范围极广。根据韩方的最初估计,9个能够抽取的船底油舱共有约171立方米残油,但经过潜水员检查发现9个油舱内合计只剩余24.1立方米残油。C、D甲板货舱内油层厚度10~20厘米,残油量合计大约为87立方米。由于沉船是左舷侧躺在海底,因此残油都漂浮在货舱右舷,并被间距700毫米的肋骨分割,给残油的回收带来了极大的困难,只能在肋骨空档内逐一清理。

油舱内残油采用传统的开孔抽油工艺进行回收。C、D甲板货舱内油层则由潜水员携抽油管进入舱室逐档回收,抽油管端部为特制的吸油头,成功解决了货舱内油层的回收难题。

2.吊首作业

根据重量计算分析,“世越号”沉船水下总重量约为8 000吨。为了起吊船首,穿引船体中前部位的钢梁,需要增加浮力,以减小“世越号”船首起吊所需吊力,减小沉船船体结构受力防止结构破损,防止起吊过程中船体发生大的翻转。由于沉船长时间受海水侵蚀,舱室气密性受损,将排气管等封堵后经检查21个可用舱室中仅有10个舱室可保持稳定浮力。因此必须采用其他手段增加额外的浮力。在C、D甲板货舱内安装27只内置气囊提供约850吨浮力,右舷上安装7只橡胶浮筒提供1 400吨浮力,船首两侧安装1对500吨打捞浮筒提供830吨浮力,最终吊首实际吊力约1 200吨,与计算结果吻合。

在吊首作业期间,沉船受横流作用,必须将吊起的船首进行系固,避免船体移位而导致钢梁无法安装到位。根据计算,单侧系固钢丝受力约200吨,如何提供如此大的系固力也是一个难点。根据现场底质情况设计了250吨重力锚,在设计位置挖坑植入,经试验,可承受200多吨的拉力。解决海底锚固点后,用300吨链式张紧器、锚链、钢丝组成船首系固系统圆满解决此问题。

3.尾部托底钢梁安装

起吊船首完成中部18根托底钢梁安装,沉船放置于托底钢梁上之后,沉船左舷与海底最大间隙仅0.5米,尾部则几乎紧贴海底。必须在海底挖出宽2米、深1米的沟槽才能将截面大小为1.8米×0.9米的托底钢梁穿过去。而海底表层为碎石黏土混合物,局部为片岩,开沟极为困难。

尾部清泥尝试了许多水下除泥工具,如非接触式挖沟机、大口径吸泥管、水下爬行式吸泥设备等,效果均不理想。为了提高船尾区域的清泥效率,现场人员24小时不间断作业,不断进行实验和改进开沟犁。每次开沟后,都要对开沟效果进行检查,再进行改进。先后制造了不同尺寸的9代13款开沟犁,最后终于将船尾10根钢梁安装至设计位置。后期设计出4米宽双向开沟犁,开出的沟槽可以一次安装两根托底钢梁,极大地提高了施工效率。图29为第9代开沟犁照片。

图29 第9代开沟犁

4.提升方案及作业

“世越号”沉入海底近3年,货物的移位、结构舱室的损毁、淤积等不可准确预知的因素导致其重量、重心位置难以准确估算。通过索具连接在一起的多体结构运动耦合分析也难以准确进行。而因施工时间被限制在冬春季节,现场流急、涌大,提升系统和锚泊系统必然会承受很大的动载荷。

为了准确知道整个系统的耦合响应,使用Moses对提升、移位过程进行大量的计算分析,在上海交大的海洋工程水池进行了相应的模型试验。然后根据试验的结果,对计算模型的水动力参数、运动阻尼、托底钢梁运动等方面进行了校正。再利用校正过的计算模型依据现场的海况数据进行计算。根据计算结果进行锚泊、提升、升沉补偿系统的设计及作业海况的选择,同时对作业过程中“世越号”整体强度也进行了分析。

两艘抬浮驳均使用8点锚泊,在受流方向使用了4只250吨重力锚,另外使用了8只12吨大抓力锚,剩下四点采用9吨+7吨串联锚(12吨锚数量不足),确保锚泊安全。提升系统采用350吨液压油缸,共可提供23 100吨起吊力。升沉补偿系统根据受力情况选用足够大的蓄能器,并通过实验验证。升沉补偿系统缓冲了抬浮驳运动导致的动态冲击力,均衡提升过程中提升系统受力,为“世越号”平稳起浮发挥了关键作用。

5.进档起浮

进档起浮主要需要解决两方面的问题:

(1)考虑护舷等结构,抬浮船组进档后大抬浮驳首尾与半潜船首楼、尾浮箱的间隙分别仅有2.6米、2.7米,极易发生碰撞导致事故。

应对措施:抬浮驳改造时,提升系统按照两艘抬浮驳与沉船提升出水后尾部基本平齐布置,在半潜船首楼后2.4米处甲板上从船中向左舷安装高16米、长21米的水平导向架,进档时小抬浮驳先被绞入,等小抬浮驳尾部过半潜船船中后靠着导向架将抬浮驳组绞至设计位置;另外,在半潜船尾浮箱前面装护木,右舷首楼后与尾浮箱前装橡胶轮胎防撞。

(2)“世越号”各舱室处于通海状态,提升出水13.5米后基本没有浮力,经计算半潜船装载“世越号”起浮至尾甲板接近水面时初稳性接近0,无法完成起浮作业。

应对措施:在原船尾浮箱间加装4只浮箱,并加大起浮过程首倾值至11米,起浮过程最小初稳性高提高至0.55米。最终安全将“世越号”起浮。

五、结语

“世越号”沉船打捞工程是上海打捞局完成的难度最大、耗时最长、投入船舶设备和人力资源最多的一项打捞工程。作为国际竞标执行的打捞工程,其成功实施,在国际上展现了我国救捞形象。工程中创新使用的专用抽油吸头、安全网及防流失围网、内置气囊、橡胶浮筒、托底钢梁、水下开沟犁、带升沉补偿的钢绞线液压提升系统、沉船整体SPMT滚卸上岸等新技术、新工艺、新设计得到了实际验证,可为其他打捞工程提供借鉴,推动打捞技术的进步。

[1]姚根福.海上救助与打捞[M].大连:大连海运学院出版社,1994.

欢迎投稿

本刊主要栏目:

热点聚焦:聚焦海运业热点问题,由知名专家进行深入分析;海运经济与管理:国际航运市场、修造船市场、海员劳务市场分析与评述,国家航运政策、发展战略评述与建议,港口与航运业管理研究等;海事管理:船舶安全监督、船员考试与发证管理、通航管理、危险品运输监督、海上污染防治等存在的问题和对策研究;海事公约与法规评论:涉及海上安全与保安、防止海洋污染、海事劳工等方面的国际公约和国内法规的评述、解读、建议;船舶与人员安全:船舶安全管理、船舶保安、海上搜救等方面的问题与措施建议;环境保护:航运减排、船舶节能与防污染技术及管理等方面的现状与问题研究和对策建议;航海技术:航海新技术最新发展,典型和关键问题解决方案;船舶机电技术:船舶机电技术最新发展,典型和关键问题解决方案;船舶设计与建造:船舶设计与建造新理念、新技术、新船型发展动态;海商法评论:海事诉讼与仲裁案例评析、海商立法评论和建议等;航史天地:中外航海史、古代航海家等;航海手记:记录特殊航海经历;海运百科:海运领域的名词、术语和标准辨析,重要航运人物、事件、著作等的介绍和评析。

【注】对纯技术类文章,本刊只刊登新技术、新工艺的分析和介绍,典型和疑难问题的处理方法和经验,技术操作和技术管理方面有价值的总结,以及对行业具有重要应用价值的研究成果和解决方案。

10.16176/j.cnki.21-1284.2017.10.002

陈世海(1972—),男,交通运输部上海打捞局技术中心总经理,高级工程师,硕士。

王伟平(1960—),男,交通运输部上海打捞局工程船队书记,高级工程师,硕士,“世越号”打捞工程施工总监。

蒋岩(1962—),男,交通运输部上海打捞局副局长,“世越号”打捞工程项目经理,硕士,正高。