多重交互关系下“一带一路”对外传播的重心与策略

2017-10-13唐润华

□ 文/唐润华 牛 天

·学者界面·基金项目课题

多重交互关系下“一带一路”对外传播的重心与策略

□ 文/唐润华 牛 天

本文通过对“一带一路”提出的时代背景以及内涵进行分析,挖掘“一带一路”传播过程中多个行为主体以及多方关系的相互作用和相互影响,探讨了如何构建“一带一路”的良性对外传播策略。

一带一路 对外传播 传播策略 行为主体

当今世界正在发生复杂深刻的变化,国际金融危机深层次影响继续显现,世界经济缓慢复苏、发展分化,国际投资贸易格局和多边投资贸易规则酝酿深刻调整。“一带一路”倡议的提出,顺应了经济全球化、社会信息化的潮流,加强了不同国家之间的交流与合作,也将中国的战略升华到了世界方案,增强了我国的世界格局和全球视野。

一、“一带一路”对外传播应具备三个意识

“一带一路”(One Belt and One Road)即建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议,由国家主席习近平于2013年9月和10月提出,这是在全球化背景下,随着经济全球化和信息无界化发展下的全球发展战略,旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家(包括中亚、西亚、东南亚、中东、非洲东部以及欧洲部分地区国家)的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。因此“一带一路”在对外传播方面首先应该具备三个意识:全球意识、规则意识、对接意识。

(一)全球意识

全球意识是在全球化发展趋势下衍生出来的传播意识。树立全球意识需要用平等的态度和观念看待“一带一路”倡议以及沿线周边国家的发展问题,包括轴心国家和沿线国家,国内的中央和地方、中心和边缘等问题。[1]

“一带一路”倡议目前全球有近三分之一的国家参与,沿线国家与非沿线国家的分野是客观现实,但在传播上必须避免对这种分野的强化。全球意识就是要强调“一带一路”对外传播不能形成以是否为沿线国而划分的“我们”和“他们”,舆论上强化差别可能导致国际政治领域阵营意识的出现,从而违背“一带一路”倡议的初衷。因此,对外传播必须考虑到“一带一路”虽不直接与非沿线国合作,但种种“外溢效应”必然涉及非沿线国,其推进过程可能改变相关地区的能源、资源、货物、货币流向,可能通过丝路基金、基础设施建设等影响国际和地区机制,因此,一带一路的对外传播工作要有更大的视野。

(二)规则意识

规则意识则强调在传播过程中纠正“大国”对“小国”强行输出规则秩序以及两级分化的思维惯性。以往全球化过程中经常会出现不公正不合理的国际规则,“一带一路”倡议在传播过程中有可能会被误解为“大国”“强国”对“小国”“弱国”在规则和秩序上的强行输出。全球规则和区域规则之间存在着复杂的互动关系,海洋国家和陆地国家也有不同的规则。作为海洋国家的美国主导下的全球秩序,有着较为完整的政治哲学论证以及经济、安全等方面的制度安排,但是由于美国的生存原则,其主导的规则在覆盖和适应欧亚大陆内部地区上存在先天不足。中国作为既拥有广阔海洋又同时兼有内陆腹地的政治大国,在推行“一带一路”倡议的时候就要具有和强化规则意识,将观念上的自由传统以及实际的主权理念结合在一起,同时避免形成对“小国”“弱国”强行输出规则的印象。

(三)对接意识

习近平主席和普京总统于2015年5月8日会见后,决定把中国提出的“一带一路”行动纲要和俄罗斯等欧亚国家的欧亚经济联盟之间实行对接。随着不断发展,其他的沿线国家,欧亚地区各个不同区域、次区域合作构想与方案之间的协调过程中也出现“对接意识”。具体来说,对接意识是指,在合作过程中注重建立相互利好的国际社会。[2]全球化时代,完全可以以和平方式实现意向和利益的交换,但在全球贫富分化仍然存在,利益关系错综复杂的背景下,仍然需要以“对接”的方式推动合作。“一带一路”倡议需要通过“对接”,即通过政治层面的推动,协调与掌控异常复杂的多区域合作。在推进过程中,能够很好地利用对接的规则,加强与沿线国家的对接、互动和联动,进而促使不同范式、不同利益取向、不同文明的诸多区域顺利对接,那么将会对遍布全球的各类区域进程起到推动和引领作用。

二、“一带一路”对外传播中的多重行为主体及舆论场域

“一带一路”顺应全球化发展趋势,倡议的提出涉及多方利益主体及多重交互关系,进而在对外传播的过程中也会存在不同的舆论场域。

(一)不同行为主体的特征

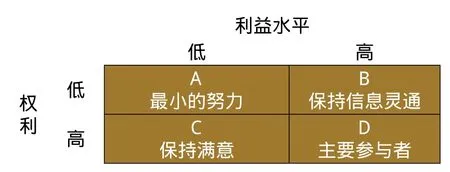

由于全球化和新媒体的影响,“一带一路”的对外传播并非单向的、单一的、线性的,必须考虑到不同主体、不同舆论场域之间以及其他各种因素之间的相互影响、互动联动。基于不同的“一带一路”传播主体,可以引入“利益相关者”这个理论。这一概念最初源自西方学者对企业股东利益最大化经营目标的反思,经由Ansoff、Freeman等人的发展和完善,已成为管理学和经济学等领域中广为接受的观念。[3]利益相关者认为企业的发展是管理者和众多涉及到利益的个体互相推动的结果,利益相关者通过提供关键资源促进公司利益的发展,因而顶层管理者也应满足利益相关者的需求,通过红利政策权衡各方利益诉求。利益相关者分类模型较多,常用方法即权力/利益矩阵[2]。如下图所示,该矩阵根据利益相关者掌握的权力大小和资源的多少以及涉及的利益高低,对其进行识别并分类,进而探求各利益相关者的不同位置、可能的行为及协调满足战略。具体来说,在对于“一带一路”政策解读和活动传播中常常出现如下几类主体:政府、媒体、项目参与者、其他社会人士等。

1.政府:政策的主要发布者

政府作为“一带一路”倡议的主要发布和解读者,是属于外部性内部化的主要执行者,具备较高的权力和影响力,“一带一路”的倡议规划、方针政策、项目方案等都是由政府机构包括发改委、外交部、商务部等联合制定、发布。因此,应该归于D象限中的“主要参与者”。在政策发布和实施的过程中无形当中发挥了全球治理的角色。比如,“一带一路”推动亚投行的成立,客观上具有调整和改善全球治理体系中的失衡问题,达成“失衡后需要平衡”的共识,政府不仅可以为周边区域和中国自身经济发展注入新动力,打造亚洲命运共同体,提升中国话语权,还成为中国产业转移和重新布局的空间选择;政府推出的“一带一路”的西进政策,为中国在面对美国“重返亚太”战略和区域地缘政治经济提供了再平衡的路径;“G20治理体系”通过宏观政策层面的调整寻求强劲、平衡、可持续的核心目标,因此可以看出,政府是“一带一路”政策的主要发布者,也通过倡议和行动担任着全球治理的角色。

2.媒体:政策的传播者

媒体是“一带一路”倡议的主要传播者,带有一定的“公益性”,但由于主要是发挥“上传下达”的作用,因此并不具备较高的利益水平,同时其行为也多是自发的,不具备较高的权力,因此应该归于A象限中,在“一带一路”传播中可以以“最小努力”换取传播效果。“一带一路”的传播不论是对国内还是国外,媒体都是直接对接的传播渠道,包括政策的出台、政策的解读、政策的实施等,从战略意义上来说,其压力较小,但是从达到的效能层面上来说,他们可以通过最小的努力实现知识的传播,从而推动政策呈现出更加清晰的面貌。

3.项目参与者:政策的受益者

□ 2016年8月25日,几名游客在乌兹别克斯坦的布哈拉的一座“阿凡提骑毛驴”雕像前游玩。“阿凡提”在乌兹别克语中是对有知识的人的尊称,阿凡提凭借智慧为老百姓排忧解难的形象不仅在当地深入人心,在中国,阿凡提的故事也流传甚广。(罗晓光/摄)

□ 2016年8月28日,游客在土库曼斯坦马雷古城参观。马雷古城是古代丝绸之路上的交通要道,1999年被联合国教科文组织列入世界文化遗产。(罗晓光/摄)

项目参与者是“一带一路”相关项目中的主要参与者,虽然在项目中是核心利益者,需要时刻保持对于政策推进的了解,但是仍然受制于国家政策以及项目进展的影响,在政策实施过程中其权力和资源占有相对较低,有的时候也会因为来自他方对于政策的干扰而获得较少收益,因此应该归于B象限,即呈现的特点是“保持消息灵通”。

4.普通民众:政策的推动者

普通民众主要包括中国民众以及沿线国家的游客、留学生等这类主体,他们是“一带一路”倡议的主要推动者,事件的发生不直接触及其利益,因此应该归于C象限中,在话语实践中呈现为“保持满意”的特点。在社交媒体环境下,其话语自由度相对较高。尽管他们在事件过程中也仅仅是政策的接受者,但是在事件中的话语推动力是不容忽视的,在“一带一路”倡议推行过程中,这类人群主要是通过社交媒体回应政策的实施,网民的良性互动权力越大,其配合事件呈现良好态势发展的程度也就越高。

(二)不同舆论场的对接与冲突

“一带一路”的传播环境复杂,在国内直接涉及18个省份,在国际涉及亚、非、欧等65个国家和地区,每个国家和地区的经济、历史、文化、宗教等背景因素错综复杂,因此对于“一带一路”倡议解读和传播过程中会产生不同舆论场间的对接,主要表现为国内外舆论之间的对接以及国内政府和民间舆论场的对接。

1.国内外舆论场的对接

国际传播中,我国一直处于“西强中弱”的状态,在国际舆论场中缺乏强势话语权的情况还没有根本转变,在“一带一路”国际传播中,西方媒体对该战略倡议和中国国家形象存在有意或无意的误读现象。在传播基本要素中,经验范围构成传播必备的语境和背景,左右接受者对认知对象的理解,因此当共同语境不充分的时候,就会造成传播不顺畅,从而产生误解和偏差。美国等西方国家对“一带一路”倡议的误读,既有文化差异造成的无意误读,也存在政治和意识形态等因素造成的有意误读,比如他们会将“一带一路”解读为“中国威胁论”。

2.国内政府与民间舆论场的对接

以政府为主的舆论场域是对政策的宣传和讲解;以民间为主的舆论场域主要是除了政府主体之外的项目参与者、民众等对于倡议和政策的讨论。目前我国将大量的资金用于外宣,却在全面、准确、及时针对国内民众做好政策宣介上存在一定不足。虽然外交部采取了开通“外交小灵通”、设立开放日,举办“蓝厅论坛”等一系列举措,旨在减少外交工作与民众的隔阂感,但是总体而言,中国普通民众没有切身感受到“一带一路”带给生活的即时利益,所以他们对于“一带一路”外交政策的客观、准确了解仍然有限,这可能会使“一带一路”倡议在本国的推行和实施过程中出现矛盾阻碍。

三、构建协同有效的“一带一路”对外传播战略

当前,需要在国家层面建立健全“一带一路”传播机制,在一个领导机构统一指导下,整合国内各方面资源,统筹部署“一带一路”国内外传播,整合各方资源,协调各种相关行动,以形成协同效应,最大限度提高舆论影响力。

(一)建立集中统一的组织指挥机构

首先需要一个核心的领导机构负责全局的把握,比如指导和编制“一带一路”规划,做好政策分阶段传播的长期规划,对于政策的倡议和传播呈现的舆情进行深入分析,收集和整理不同行为主体在舆论场中讨论的声量以及态度,对于可能出现的情况进行预警、监测、分析以及应急处理等;其次,在核心领导机构的基础上,定期展开“一带一路”舆论工作联席会议,对于在传播过程中已经出现的问题以及潜在危机进行协调和评估,并统筹安排重大传播项目。

(二)实施一体化的对外传播策略

一体化的对外传播策略不仅包括政府机构从事的政策制定以及发布等工作,也包括非政府行为主体,比如项目实施者、媒体等围绕政策展开的解读和传播活动等,因此构建一体化的传播策略需要落实政策传播、精准对外传播、开展智库合作、优化国内舆论生态等。

1.落实政策传播

政策传播强调的是发挥说服的力量和跨文化交际技巧。而说服的基础是要处理好“说”和“做”的关系。“一带一路”带动了新一轮国际合作,要让沿线国家切实感受到利益,相信中国和平发展的理念。因此,各类传播主体,尤其是政府职能部门和在一线的中国企业要做好深度对接,找准“痛点”,整理出有实际意义的“问题清单”,确保传播产品和服务对路。

2.精准对外传播

“一带一路”沿线国家大部分属于经济发展水平较低的发展中国家,很多国家内部都长期存在复杂的族群、宗教和教派冲突,一旦缺乏国情和民意的了解,就会造成传播对象模糊,传播重点不突出的问题。因此要善于营造与沿线国家的“共同经验范围”,选好切入点,要与海外主流媒体保持定期的业务交流,就一些涉华新闻开展案例分析,通过专业对话增强中外媒体人之间的互信和了解,扩大共识,缩小分歧。除此之外,我们需要意识到“一带一路”对外传播在某些方面是跨国界跨文化的传播,所以共同的经验范围就可以作为媒体选取的传播试点参照,将国情和民情中共通的部分表现出来,可以使得政策在倡议和传播过程中更为贴合当地的接受方式,提高其认知意识和参与行为。

3.开展智库合作

“一带一路”倡议和政策的相关解读需要有专业的视角作为支撑,智库学者往往具有语言优势和独到的专业视角,因此,要充分发挥智库学者的作用。近几年来,国家和地方省份都强调智库建设,遇到专业性强的问题,要及时向优秀的智库学者请教,以提高自己的对外传播能力。媒体方面,也需要有智库学者以及“外脑”作为支持,鼓励外宣媒体与国外智库开展合作,与境外意见领袖广交朋友,拓展消息来源,提升境外新闻采集能力,拓展分析问题的角度和视野,特别是在采编队伍中增加外国雇员,发挥他们熟知西方思维方式的优势,在选题策划和议题解读中增加更多中外视角的碰撞,提升媒体的国际化水平。[5]

4.优化国内舆论生态

“一带一路”在国内的解读和宣传首先要遵循区域发展规划的某些既有方式方法,让更多国人了解这个倡议的宗旨和意图,进而尽可能地把“一带一路”报道的重点从中国拓展到相关项目国,达到从“中国倡议”升华到“世界方案”,其次,我们要统筹协调各部门相关信息的发布,不能相互矛盾或者相互推诿,并且保证对内报道与对外报道一体化,遵循新闻传播规律,提高协同效力和整体可信度。

总之,“一带一路”对外传播需要做到“重心下移”,要促进“拨动心弦”的民心相通,要千方百计地带动社会力量、民间力量。中国政府、企业和其他机构需要切实提高自身与他国社会群体打交道的能力,中国外交也亟须“社会化”转型,力争实现国内和国外两个“民间”对接,传播具有“双向沟通、双向影响”的根本属性,在中国期待影响他者的同时,也需要做好准备,迎接中国自身政策理念、价值观念和行为模式的重塑。

(作者单位分别是:新华社国家高端智库传播战略研究中心,中国社会科学院新闻与传播研究所;本文系国家社科基金课题《网络空间语境下“一带一路”跨文化分众传播与话语策略研究》〈项目批准号:17BXW103〉的阶段性成果)

【注释】

[1]昝涛:《一带一路的历史观、世界观与价值观》,见http://www.360doc.com/conte nt/15/0719/00/14324882_485794683.shtml

[2]程曼丽(2017):“一带一路”对外传播重在释疑解惑.《新闻战线》.

[3]蔡炯,田翠香,冯文红(2009).利益相关者理论在我国应用研究综述.《财会通讯》.

[4]WheelerD,MariaS.IncludingtheStakeholders(1998):TheB usinessCase.LongRangePlanning31.

[5]李荣(2016):“一带一路”对外传播舞曲及相关对策建议,《教育传媒研究》.

编 辑 张 垒 leizhangbox@163.com