散论黄易题签的禹之鼎摹绘《赵孟頫自画像》

2017-10-11□汪亓

□ 汪 亓

散论黄易题签的禹之鼎摹绘《赵孟頫自画像》

□ 汪 亓

与赵孟頫涉猎宽泛相仿,黄易在书法、绘画、治印上多有成就,为人赞誉。尽管黄易的书画不曾流露出松雪遗韵,但其与松雪关系颇多,显而易见。

首先,黄易于印学一道推崇赵孟頫的主张与艺术风格。松雪对篆刻的审美取向,与其论及书画相同,皆有“复古”之心。在《〈印史〉序》中,他推重“汉魏而下典刑质朴之意”,要去除“新奇相矜”的流俗①。“赵氏子昂”“松雪斋”等印文即为赵氏取资小篆、旁参汉魏朱文而自成面目的元朱文。黄易“梧桐乡人”朱文印的边款称:“宋元人印喜作朱文,赵集贤诸章,无一不规模李少温。作篆宜瘦劲,政不必尽用秦人刻符摹印法也。此仿其松雪斋长印式。”(图1)有学者认为“印学史上,赵孟頫是一位首开‘元朱文’之先的人物,而其篆刻文字,正取资于李阳冰径出秦《泰山刻石》而自成一体的‘玉箸篆’。李氏‘玉箸篆’劲健圆润的笔体形态显而易见,看来,黄易在顶礼膜拜步履赵、李二氏的同时,是不赞成运用了无生气、平匀臃滞且毫无书写趣味可言的虎符文字的”②。在“文渊阁检阅张壎私印”朱文长方印上,小松则于仿松雪篆意之外,“用方整的汉缪篆替换圆转的元朱文,将赵氏的流美典雅改写成醇厚拙朴”,成为浙派朱文印成熟时期的代表③。不难看出,小松踵武松雪以“元朱文”入印之意,并将其发扬变化之心。

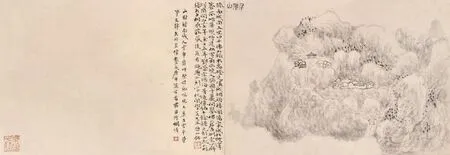

其次,黄易于书画也多留意赵孟頫作品。其《岱麓访碑图》册中的《济南千佛山图》页(图2)题跋言“济南城南五里曰千佛山。振衣高磴,见环城烟树、楼阁万家,城北陂泽苍茫、鹊华双峙,是松雪翁画境”云云④,可以想见其对松雪名作《鹊华秋色图》卷并不陌生。黄易交游广泛,常有友朋请托购销古物,或得赠书画,其中不乏松雪作品,这从故宫博物院藏小松致友人的尺牍中便能见到诸多头绪。如《致陈灿粮艘札》(图3)称“所嘱子昂马卷,问之同人只肯出六两,弟不敢擅卖,暂存之,如可减值,弟当留心,否则明春寄还也”;《致张爱鼎〈刻工札〉》言“昨刻工高姓回济,接荷手书并新刻赵书《无逸》,谢谢。重刻旧帖神气太远,不若尊跋之秀整也”;《张廷济录黄易致赵魏〈北来(妙极)札〉》回复老友“赵文敏《道德经》尚无售处,且存弟处,容另报命,岁底再无人要,弟当寄还”⑤,由是即知,小松过手松雪书画较多,或许其未曾收藏松雪作品,然而对松雪艺术接触、了解应当甚夥。

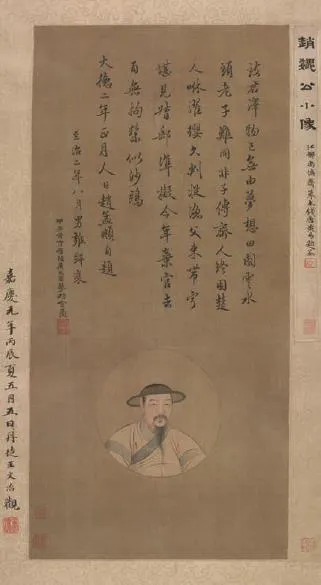

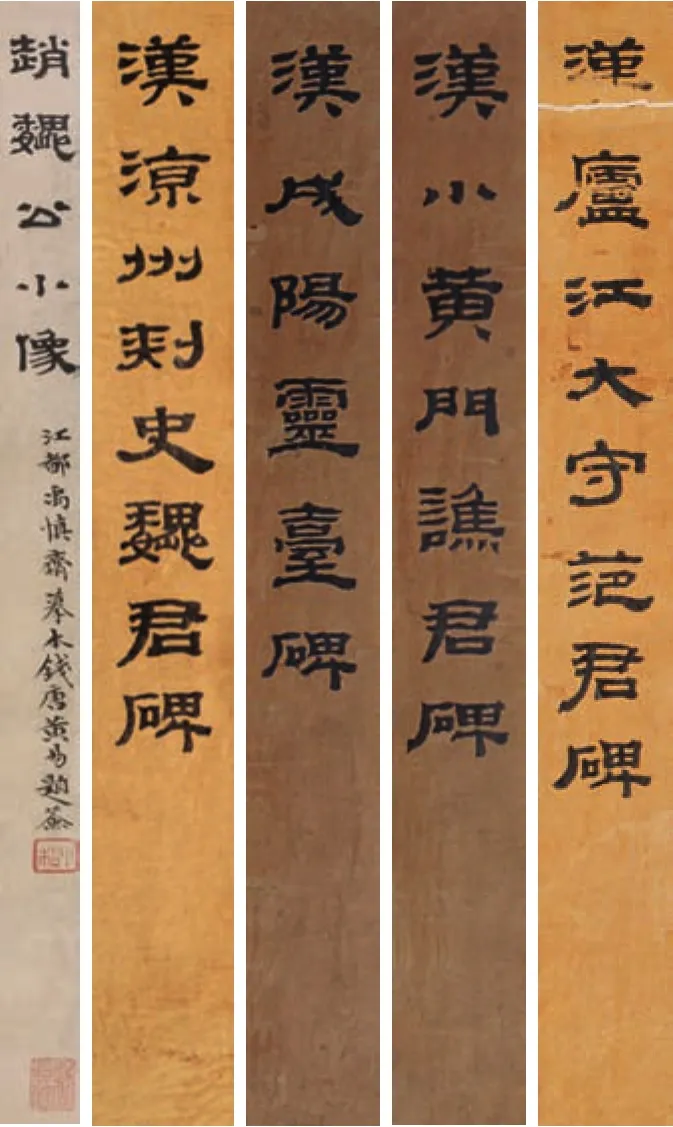

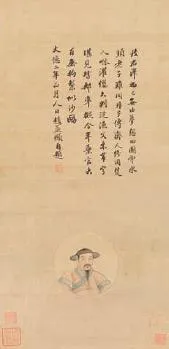

除此之外,黄易还曾寓目禹之鼎摹绘《赵孟頫自画像》,并为之落笔题签(图4)。自书风来看,该签与黄易为所藏的“汉魏五碑”(汉《魏元丕碑》《成阳灵台碑》《谯敏碑》《朱龟碑》及魏《范式碑》)题签⑥风格相近(图5),时间约在18世纪80年代至90年代初,正是黄易钟情汉魏碑铭时期。此像被装裱于赵孟頫《行书高峰禅师行状》卷前(故宫博物院藏)。

图1 [清]黄易 梧桐乡人(附边款) 原印高3.9cm

图2 [清]黄易 岱麓访碑图·济南千佛山 纸本水墨 故宫博物院藏

一

既然禹之鼎摹绘的是赵孟頫自画像,我们不妨先来看看松雪的形象如何,同时探究其是否有自绘肖像的能力。

自古以来,人们多有一睹名贤具体形象的渴求。从传世画作观之,宋代以降的文人形象多以画家与像主对面“写真”的形式保留下来,而非后人依靠想象对前人完成的形象塑造。如宋人《睢阳五老图》册(分藏美国纽约大都会艺术博物馆、弗利尔博物馆、耶鲁大学博物馆),王绎、倪瓒《杨竹西小像》卷(故宫博物院藏)。赵孟頫也是对肖像较为重视的一位艺术家,曾创作《自画像》册页(故宫博物院藏),然而此图仅仅是将其置身竹林之间而体现操节高雅,无法满足人们清晰了解其具体形象的期望。那么他的面目究竟如何呢?我们不妨先从文献中初步探寻。

元世祖对于赵孟頫的形象有过高度评价。据《谥文》中称“公宋宗室子也,风采凝峻,入见世皇,上奇之,谓神仙中人”⑦,杨载撰《大元故翰林学士承旨荣禄大夫知制诰兼修国史赵公行状》记“至元丙戌十一月……又独引公入见,公神采秀逸,珠明玉润,照耀殿庭。世祖皇帝一见称之,以为神仙中人”⑧,《元史》卷一七二《赵孟頫传》载“至元二十三年……孟頫才气英迈,神采焕发,如神仙中人,世祖顾之喜”⑨,元仁宗也曾称赞赵孟頫“状貌昳丽”⑩。更传奇的是赵氏与好友田衍(田师孟)初会时的情形,据赵氏为田衍母李氏所作《田氏贤母之碑》描述:“始余初至京师,与师孟相闻,一日遇诸途,师孟前跽曰:君非子昂乎?余曰:子谓谁?曰:田衍也。余曰:子何自知为余?曰:衍闻诸鲜于伯几,赵子昂神情简远,若神仙中人。衍客京师数年,未尝见若人,非君其谁?遂相与莫逆。”可知,无论帝王还是友朋,对于赵氏容貌超凡、气质出尘,皆赞誉有加。

谈到绘画,赵孟頫可称全才,其笔下题材丰富,山水、人物、花鸟无不精擅,可谓冠绝群伦。就人物画而言,如《人骑图》《老子像》《红衣罗汉图》等,人物面部刻画细腻生动,衣纹勾写自然流畅。藉此极佳的造型功力,绘制肖像自然不成问题。

禅宗临济宗的祖师中峰明本与赵氏谊在师友,往来殊多,感情深厚。赵孟頫为中峰绘制的画像著录于清初吴升的《大观录》,图为“纸本,高二尺,阔一尺,子昂赞款题本身,左上角行书瘦峭有别致。思翁跋真书三行在右下角。中峰坐大禅椅,背靠蒲团,髡顶发鬖鬖,面丰盎,纹皱可掬,栗穀色衲衣,披红袈裟,两手作圆相,双履置小木几上”。赵孟頫题赞:“身如天目山,寂然不动尊。慈云洒法雨,遍满十方界。化身千百亿,非幻亦非真。觅赞不可得,为师作赞竟。至大二年正月人日,弟子吴兴赵孟頫焚香谨赞。”董其昌题跋:“赵文敏师事中峰,因图其像,携以自随,到处供养,画似吴道子,令人望而动悟,其昌。”钱泳也曾见到过这幅中峰明本的肖像,颇为赞赏。乾隆年间的名家潘恭寿曾摹绘此本,王文治则临赵书于其上,竟然被翁方纲误认为松雪真迹。王文治《快雪堂题跋》中亦有类似记载。

从上述涉及赵孟頫为中峰禅师造像的著录中,我们可以看出松雪是具备绘制肖像的能力,而这一能力的确成为他能够绘制自画像的重要支撑。以此推测,赵孟頫绘制自画像应当不成问题。据赵氏的外孙女婿陶宗仪记述,当时的肖像名家陈鉴如将一幅赵孟頫像送到像主面前,赵氏提笔修改图中未能尽传神采之处,并指出人中在唇上的缘故是“眼耳鼻皆双窍,自此而下,口暨二便皆单窍。三画阴,三画阳,成泰卦也”,此则记载愈发反映赵孟頫于肖像画的技巧娴熟之外,更有对肖像画的深入体认。而元代至正年间的傅生曾作七绝一首,诗名为《题赵子昂自画小像》,则进一步证实赵氏确有挥翰自写容貌的画像传世。

图3 [清]黄易 致陈灿粮艘札 纸本 故宫博物院藏

图4 [清]禹之鼎 摹《赵孟頫自画像》 绢本设色 故宫博物院藏

二

关于赵孟頫绘制自己的肖像,笔者尚未发现原作,查到的多为蒙元、明清文献与现存图像中的些许痕迹。

经过梳理,约略有以下10种包括摹本在内的赵孟頫自画像版本:

1.傅生题诗本

傅生《题赵子昂自画小像》诗云;“天人风度故王孙,不见珠明玉润温。想得松窗看镜影,月斜清霅莹无痕。”明代张丑曾在《清河书画舫》中自稍早时候成书的《文翰类选大成》迻录此诗,但没有关于此图的任何描述性文字,当是张氏未见到小像真迹。笔者不曾查到关于该像的更多记载,置此俟考。

2.宋刻《汉书》本

赵孟頫曾收藏宋刻《汉书》与《后汉书》,《汉书》前有赵孟頫像。明代王世贞购于陆完家,宝爱有加。后经徽商之手,归入钱谦益箧中。经二十馀年,钱将两书于崇祯十六年(1643)转鬻谢象三。清初王士禛在《分甘馀话》卷二《宋本两汉书》记述,两书在张缙彦手中散出,康熙年间梁清标欲出“五百金”购之而未果。

《分甘馀话》初刊本在康熙四十八年(1709)梓行于世,而纳兰揆叙在《益戒堂诗后集》卷六(起壬辰四月尽癸巳三月)的《新正郊居迭西厓院长韵末二章兼呈他山先生观河居士八首(其四)》自注中提及“新正十日赐观宋雕汉书一有赵松雪小像并钱牧斋跋”,说明前附赵孟頫像的《汉书》至少在康熙四十八年至康熙五十二年正月十日之间已经进入清宫收藏。乾隆年间编成的《天禄琳琅书目》曾著录此书,因嘉庆二年(1797)紫禁城乾清宫失火,昭仁殿中所有天禄琳琅辑录的古籍尽数被毁,内有此书未能避开祝融之灾,其中最有可能保留松雪神韵的写真画作终于随着火焰而灰飞烟灭,不能不说是一个遗憾。

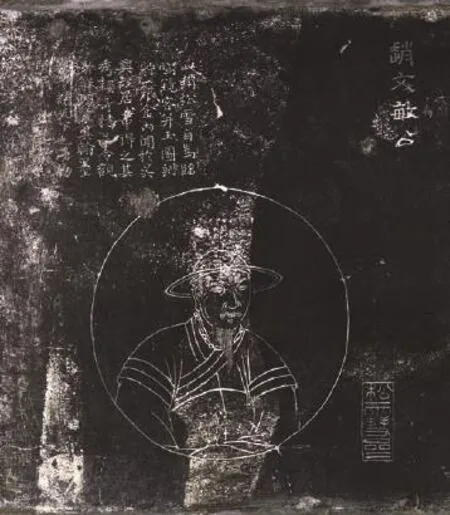

3.松江博物馆石刻本

松江博物馆现存一石,乃元初本一禅院的旧物,其上并刻赵孟僴、中峰明本、赵孟頫像(图6)。赵孟頫像的左上侧有孙克宏书:“此赵松雪自为临写镜容,并玉图刻,贮一银盒内,闻于吴兴故居中得之。其秀颖奇特,足令观者解颐。宜期翰墨之妙,绝天下也,漫勒坚珉。”右有隶书“赵文敏公”,下押“松雪斋”印。明代崇祯《松江府志》卷五十《寺庙上》述及本一禅院,在“月麓公墓”条目下引陈继儒《本一禅院志叙》记赵孟僩在出家后将北道堂改为本一禅院,其族弟赵孟頫曾请中峰禅师前来讲经说法等旧事,并称“余故属超然特刻中峰、月公、松雪三像,以见缘起之所自,而意则表章月公之忠义也”,那么此石刻的下限应在崇祯三年之前。此像与禹之鼎摹本相近,然人物脸型稍圆,且胡须之形有所差别。

图5 [清]黄易题签比对(自左至右依次为:《禹之鼎摹本〈赵孟頫自画像〉》、汉《魏元丕碑》、汉《成阳灵台碑》、汉《谯敏碑》、魏《范式碑》)

图6 松江博物馆藏石刻《赵孟頫自画像》

4.董其昌题跋本

清中期陆时化称见过《元赵松雪小像立轴》:“像,宋纸,高五寸二分,阔四寸四分半,照在镜光中,另宋白罗纹纸,高五寸三分馀,阔四寸三分,松雪自题七律一首,字字如珠,董思翁题于裱绢,有‘鼎元’朱文印,知是王弇州物,今户曹金茝石携来观。”同时记录了画上赵孟頫题诗:“致君泽物已无由,梦想田园霅水头。老子难同非子传,齐人终困楚人咻。濯缨久判从渔父,束带宁堪见督邮。准拟新年弃官去,百无拘系似沙鸥。大德二年(1298)正月人日,赵孟頫自题。至正二年(1342)八月,男雍拜装。万历戊申(万历三十六年,1608)八月廿三日与陈徵君仲醇同观于宝鼎斋,董其昌记。”松雪七律名《岁晚偶成》,收录于元沈氏刊本《松雪斋文集》卷五。陆时化对于这张图描述,与禹之鼎摹本相同,或是图即为禹氏临摹的对象,或两画母本相同。关于此图的著录又见于毕泷《广堪斋藏画》,此处称《赵松雪自写镜光小像》。因此图暂无图像,无法与禹之鼎摹本比照。

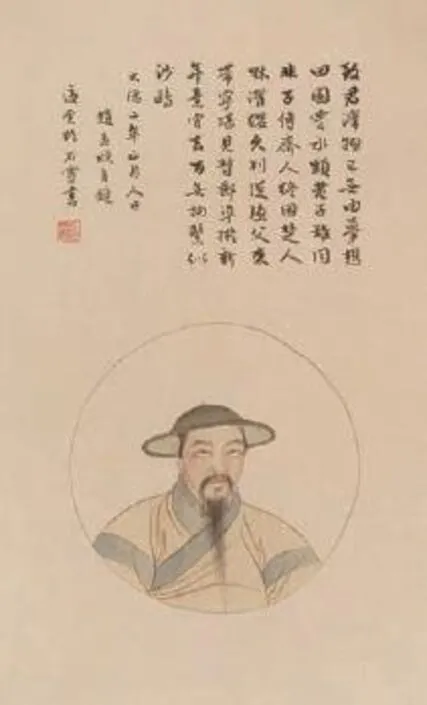

5.黄易题签的禹之鼎摹本

此本在圆光之内绘写赵孟頫半身肖像,并摹松雪行书七律《岁晚偶成》与赵雍书“至治二年(1322)八月男雍拜装”,其左有隶书“甲子首春广陵禹之鼎摹于金台”,钤“慎斋书画”朱文长方印,另钤徐宗浩鉴藏印“石雪”朱文方印,“性命在兹”朱文方印。以此本与董其昌题跋本比照,二者差别最大之处在于,禹之鼎摹本上赵雍“拜装”的时间为至治二年(1322),董其昌题跋本则题为至正二年(1342)。

画面右侧有题签,上有“赵魏公小像,江都禹慎斋摹本钱唐黄易题签”,钤“小松”朱文扁方印,徐宗浩鉴藏印“遂园真赏”朱文长方印。签下钤“黄易私印”白文方印。画面左侧有楷书“嘉庆元年(1796)丙辰夏五月五日丹徒王文治观”,钤“梦楼”朱文方印。

此图裱于赵孟頫《行书高峰禅师行状》卷前,卷后为徐宗浩抄录蔡世松跋一,徐氏自家题跋二,其第一跋中谈及将禹之鼎摹本合装于赵书前之事,容待后叙。

6.钱泳所见第一本

钱泳曾经寓目两幅赵孟頫像,见《履园丛话·丛话十·收藏》:

庚戌三月,余往娄东,在毕涧飞员外家见魏公自绘小像。纸本,长尺许,阔七寸,作一镜像居其中,仅画半身,头戴一笠,身着月白氅衣,面圆而俊伟,丰神奕奕,微须,真元世祖所称神仙中人也。上惟有仲穆书赞两行。又在友人处见一像,有自题七律云:“致君泽物已无由,梦想田园霅水头。老子难同韩子传,齐人终困楚人咻。濯缨久判从渔父,束带宁堪见督邮。准拟新年弃官去,百无拘系似沙鸥。”后题“大德二年正月人日赵孟頫自题”,又一行云“至治二年八月男雍拜装”。观魏公此诗,其出山服官,非素所愿,然亦何苦作此白珪之玷也。

其中第一本仅有赵孟頫像与赵雍书写的两行像赞,不同于禹之鼎摹本有赵孟頫书七律《岁晚偶成》。

7.钱泳所见第二本

此本无论对画面的描述,还是赵氏父子题字,均与禹之鼎摹本相同。倘若钱泳在“友人处”所见为真迹,那么此本即为禹之鼎临摹的对象。

8.汪恭摹本

美国纽约大都会艺术博物馆藏有乾嘉年间的汪恭摹绘相同样式的《赵孟頫像》(图7),然仅摹赵孟頫自题一段而无赵雍题跋。本幅上钤汪恭“竹坪”朱文方印,另有“海阳孙氏莲叔珍赏书画印信”“莲叔审定”“王禹卿氏”“安思远藏”朱文方印四。未知的是汪恭缘何而摹、摹写的原本为何,已知的是此图绘成之后曾经海阳孙莲叔、无锡王禹卿、美国安思远收藏,终落户于博物馆。

9.俞明摹本

此图裱于赵孟頫《楷书昆山淮云院记》后附页中,是俞明受徐宗浩之请而为徐氏临摹之作(图8)。此图与禹之鼎摹本有所区别,其一是图中人物未在圆光之中,其二是赵孟頫面目丰满而皱纹较少。

10.适云摹本

此图粘于赵孟頫《楷书昆山淮云院记》前附页上,是徐宗浩获得禹之鼎摹本后请适云所临的摹本(图9)。

从文献记述与现存图像看来,钱泳所见第二本、禹之鼎摹本、汪恭摹本、适云摹本应为同一谱系。但钱泳所见第二本暂时难以判定是否为赵孟頫原作,故无法断其为馀下三件摹本的母本。董其昌题跋本,与禹之鼎摹本在赵雍“拜装”时间上有二十年的差距。如《吴越所见书画录》和《广堪斋藏画》按语中,未将“至治”误录为“至正”,那么此本或许为禹之鼎摹本的一个源头。松江博物馆石刻本、钱泳所见第一本,皆为赵孟頫像居圆光之内,但与禹之鼎摹本在细节上有所区别,当是同一母本的不同临本。俞明摹本则是在赵孟頫圆光像之外的母本的一个延续。

图7 [清]汪恭 摹《赵孟頫自画像》 绢本设色美国纽约大都会艺术博物馆藏

图8 俞明 摹《赵孟頫自画像》纸本设色 故宫博物院藏

图9 适云 摹《赵孟頫自画像》纸本设色 故宫博物院藏

三

由禹之鼎摹本题跋“甲子首春广陵禹之鼎摹于金台”可知,禹之鼎所摹赵孟頫自画像是康熙二十三年(1684)正月绘制于京师。此前,画家已为多为名家绘制过肖像。如康熙八年(l669)为吴伟业写照,康熙十三年(l674)为徐乾学、姜宸英、汪懋麟三人绘《三子联句图》,康熙十五年(1676)为汪懋麟绘《少壮三好图》;康熙二十一年(l682)夏绘《高士奇像》卷(图10),七月在京师为王士禛、陈廷敬、徐乾学、王又旦、汪懋麟等绘《城南雅集图》卷。应该说,禹氏的肖像创作得到了时贤的认可,后人的种种称赞应非虚誉。此外,其临摹古画同样颇具水平,有多幅画作行世。如《摹周文矩〈东山写照图〉》卷、《临韩滉〈五牛图〉》卷、《仿赵千里三多图》轴等等。倘若说山水画作的摹仿多有写意成分而或许稍欠准确性的话,不妨以其摹自仇英《右军书扇图》轴的《题扇图》轴、《临天王送子图》卷(图11)等人物画为例,可见其前后精致细腻、准确流畅的摹古功力。以此功力摹仿赵孟頫自画像,应与原作并无多少偏差。

以上,是从禹之鼎摹绘能力的角度来讲,那么其摹绘对象—赵孟頫自画像本身是否可信呢?

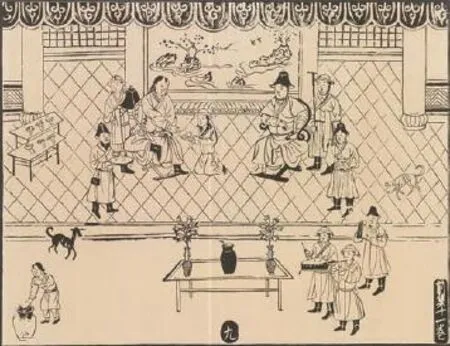

首先是钹笠冠,因笠形如圆钹故名。元人冬天戴皮质帽子以保暖,夏日则戴有沿的笠以遮阳。《元史》卷一一四《世祖后察必传》载:“胡帽旧无前檐,帝因射,日色炫目,以语后,后即益前檐。帝大喜,遂命为式。”自此,钹笠冠成为上至帝王、下至黎庶的常用之物,这一点从绘画图像上可以得到证实。今藏台北故宫博物院的元成宗、元武宗、元仁宗、元文宗像均为头戴钹笠冠(图12),甘肃安西榆林窟元壁画上有戴宽沿钹笠冠的行香贵族,元代《卢沟运筏图》上有戴钹笠冠、着交领右衽袍的官吏,内蒙古赤峰三眼井元墓壁画亦有戴钹笠冠的人物形象,敦煌莫高窟第332窟甬道南壁上戴钹笠冠的男供养人(图13)。

钹笠冠不仅留在绘画中,而且20世纪70年代曾于甘肃漳县元代汪世显家族墓出土实物,让我们对钹笠冠有了更为直观的认识。

其次是质孙服,汉语译作一色衣。其形制为上衣较为紧窄,下裳较短,二者相连。经研究,质孙是元代达官贵人地位和身份的象征,皇帝所赐质孙,多以显示对臣僚的宠爱,受赐者往往以此为荣。元至顺年间刻本《事林广记》前集卷十一的插图中便有身穿质孙服的蒙古官吏与仆从的场景(图14)。

最后是比肩,其与钹笠冠同样是元人常用之物。比肩为罩在男式质孙服或女式窄袖长袍之外,搭配穿着的一种半袖袍服,其袖不及臂长的一半,适合骑射。前述敦煌莫高窟第332窟甬道南壁上戴钹笠冠的男供养人身后的两位供养人,所着即为比肩。

由此可知,禹之鼎临摹的《赵孟頫自画像》并非凭空臆造出的,摹本上所勾写的冠服细节倘若不是熟悉元代服饰之人绝难向壁虚构。

此外,禹之鼎摹本中的松雪相貌俊朗,态度儒雅平和,正与文献记载相吻合。可以说,这一摹本无论是服饰还是形象都符合赵孟頫形象。

由表3可以看出,大部分情况下,换相失败判断结果与PSCAD运行结果一致,通过本文提出的方法能准确判断是否发生换相失败。但如表3中AB两相经20 Ω电阻相间短路,即将发生或避免发生换相失败时,出现了判断结果与实际结果不一致的情况,此时换流器两侧谐波含量较大,判断换相失败与否需要计及交流侧三次谐波和直流侧二次谐波,此时对各换流阀实际触发角、换相角、熄弧角进行分析。

遍检众多图录,尚未见到赵孟頫自画像的原作,但从文献记载来看,到明末时方有蛛丝马迹。赵孟頫藏《汉书》前有其小像,明末递经陆完、王世贞、新安商贾、钱谦益、谢象三、张缙彦收藏,惜于康熙年间在京城出现,终因鬻价高昂而不知去向。倘若《天禄琳琅书目》所记便是此书,且小像有赵孟頫跋,则为此类圆光肖像的源头。惜两汉书早已无存,以致少了一个溯源的重要线索。王士禛与禹之鼎在京师的时间重叠数年,其间禹氏为前者绘肖像12幅,或许画家曾见过《汉书》前置于圆光中的赵孟頫像,于是在其为王士禛《渔洋精华录》配画《戴笠像》时便采用了相似的构图,当然也许是画家应像主王士禛的要求而绘制出这样的肖像。现藏台北故宫博物院的乾隆帝御制诗文集中,亦有绘制在圆光内的七帧肖像。赵慎畛言及,乾隆帝见《汉书》前有赵孟頫、王世贞像,便“命写御容于卷端”。由此看来,乾隆帝也是受到赵孟頫圆光自画像的启发,而且不止一次命人绘制这一构图的“御容”。

图10 [清]禹之鼎 高士奇像 纸本设色 故宫博物院藏

图11 -1 [唐]吴道子 天王送子图(局部) 纸本水墨 日本大阪市立美术馆藏

图11 -2 [清]禹之鼎 临吴道子《天王送子图》(局部) 纸本水墨 旅顺博物馆藏

四

禹之鼎摹本《赵孟頫自画像》在清代的流传,除去王文治、黄易曾寓目之外,暂时没有其他踪迹可寻。及至民国,在1924年于北京宣武门内江西会馆举办的“江西赈灾书画古物展览会”上陈季略藏画中出现了“禹之鼎松雪像轴”,推测此图就是现在装裱于赵孟頫《行书高峰和尚行状》卷前的禹之鼎摹本。陈韬(1870-1937),字季略,湖南衡山人,书斋名玉螭阁。其生于武进(今江苏常州),夫人庄曜孚为民国名流庄蕴宽之妹,善绘事。陈、庄两人二女而即是民国才女、中国第一位女教授陈衡哲,可谓文化传家。此图之后的故事与徐宗浩密不可分。

徐宗浩(1880-1957),字养吾,号石雪,后以号行,武进人,生于北京,久居通州。富于收藏,名作盈架。倾心于赵孟頫书画,广罗松雪书法墨迹与拓本。精擅书画,花卉、翎毛、山水,皆超逸有致,墨竹尤佳,往来元顾定之、明夏仲昭、清郑板桥诸法之间,妙绝一时。擅书法,凭借家藏赵书法众多的优势,步武松雪,不出遗矩,得遒健畅达之姿。

今赵孟頫《高峰和尚行状》卷后有元人危素跋一段,徐宗浩抄录道光年间蔡世松题跋一段,另自题一段。在自题中,徐氏对该卷的创作时间进行考订,认为应是松雪50岁前后所书,继而言“近得禹尚吉摹魏公真像,并装卷首,当与《昆山淮云院记》筑龛藏之,颜曰双松……己丑夏五月石雪居士识于归云精舍时年七十”,由此看来,1949年夏日之前他获得禹氏摹本,见其短边尺寸与《高峰和尚行状》相近,遂合装一处,并作题跋。于此可知,《高峰和尚行状》的最近一次装裱时间也应在己丑(1949)夏五月之后。将同在徐氏篋中的《昆山淮云院记》册对照来看,可以发现徐宗浩将赵孟頫像装裱于卷首的缘故。

徐宗浩在《昆山淮云院记》后写有多段题跋,其中一跋称“昔赵德父得定武兰亭,帖前有李龙眠蜀纸画右军像,黄小松得汉石经遗字,沈唐为写小像于册首,良以古刻难得,则写作者、藏者之像,一以致仰止之思,一以寓欣赏之意,其珍重为何如也。今余得公此迹。友人俞涤烦为公之乡人,工绘事,又得公遗法,乃为公写像,装于记前,并写余像附于后。余之嗜古,不敢望德父、小松于百一,而涤烦高致逸情,殊不让李、沈云”。原来,无论是在《昆山淮云院记》册前还是在《高峰和尚行状》卷首装赵孟頫像,都是徐氏欲追赵明诚、黄易的故事,借后人所绘松雪像来“致仰止之思”“寓欣赏之意”,从而表示对松雪书作视如拱璧的“珍重”之情。黄易在过世后的一百四十余年,还引发了徐宗浩的追效前贤之举,大概是小松没有想到的。

在《昆山淮云院记》册前的俞明绘《赵孟頫像》《徐宗浩像》《徐宗浩夫人研香居士像》,后两图都是在庚午年(1930)绘制,徐氏夫妇时皆51岁,推想俞明绘《赵孟頫像》的时间应该也是在此前后。而据徐宗浩所书自作《近得赵文敏书昆山淮云院记墨迹册索溥松风贝子伒为写石雪斋临池图纪以二绝》《索溥心畬居士儒补写淮云院图并观韩幹画马卷》两诗落款癸酉年(1933),以及溥伒于辛未冬日(1931)绘《石雪斋临池图》、徐宗浩于壬申二月(1932)书七绝两首、溥儒癸酉年绘《淮云院图》,知道此册始终居停徐宅。1949年前后,徐氏得到禹之鼎摹《赵孟頫像》轴后,仿宣和装而将此图横裱于《高峰和尚行状》卷首,因俞明已经于1935或1936年间去世,故请“适云”摹绘禹图置于册间,其对赵孟頫书画的喜爱由此可见一斑。

图12 [元]佚名 元仁宗像 绢本设色台北故宫博物院

图13 敦煌莫高窟第332窟甬道南壁上戴钹笠冠的男供养人

图14 元至顺年间刻本《事林广记》插图中身穿质孙服的蒙古官吏与仆从

1953年,徐宗浩及其家属将趙孟頫《高峰和尚行状》卷与《昆山淮云院记》册等文物捐赠给故宫博物院。自此,三件赵孟頫像的摹本安然厕身故宫博物院,成就了继张伯驹、马衡等先生将家藏书画巨迹捐赠国家之后的又一段佳话。

(作者为故宫博物院副研究馆员)

责任编辑:陈春晓

注释;

①[元]赵孟頫《〈印史〉序》,《赵孟頫文集》,任道斌辑集、点校,上海书画出版社,2010年,第114页。

②刘一闻《从黄易的几则印款说起》,《黄易与金石学论集》,故宫出版社,2012年,第194页。

③白洪锦《清代金石热对黄易印风的影响》,华东师范大学2009年硕士论文,第22-23页。

④秦明主编《蓬莱宿约—故宫藏黄易汉魏碑刻特集》,紫禁城出版社,2010年,第193页。

⑤秦明主编《故宫藏黄易尺牍研究·手迹》,故宫出版社,2014年,第84-85页、第136-139页、第44-46页。

⑥秦明主编《蓬莱宿约—故宫藏黄易汉魏碑刻特集》,第107、114、122、118、110页。

⑦《赵孟頫文集》,第271页。

⑧《赵孟頫文集》,第273页。

⑨宋濂等编《元史》13册,中华书局,1976年,第4018页。⑩《赵孟頫文集》,第278页。