黄易小像考

2017-10-11□秦明

□ 秦 明

黄易小像考

□ 秦 明

关于黄易小像,笔者迄今所见凡十一,即《吴俊画黄易像》《余集写黄易像》《沈塘摹黄易像》《沈塘重摹黄易像》《印人画像帖·黄易像》《秋盦遗稿·黄易像》《清代学者象传·黄易像》《黄易尺牍册·黄易像》,以及《清虾头红澄泥砚刻黄易像》《梦坡室藏砚刊黄易像》《老舍藏砚刻黄易像》等。这十一幅黄易小像虽然作者不同,写绘、摹勒时间也不同,但皆以黄易34岁得汉石经残字为题材。乾隆四十二年(1777)秋八月,黄易就选入都,从董元镜处得《宋拓熹平石经残石》,携至翁方纲诗境轩与友朋共赏,翁氏遂题“蓬莱宿约”四字于册首,并一跋再跋。此后,《宋拓熹平石经残石》册逐渐成为了黄易学术形象的代表①。现仅就黄易小像的一些问题,谈一谈粗浅认识。

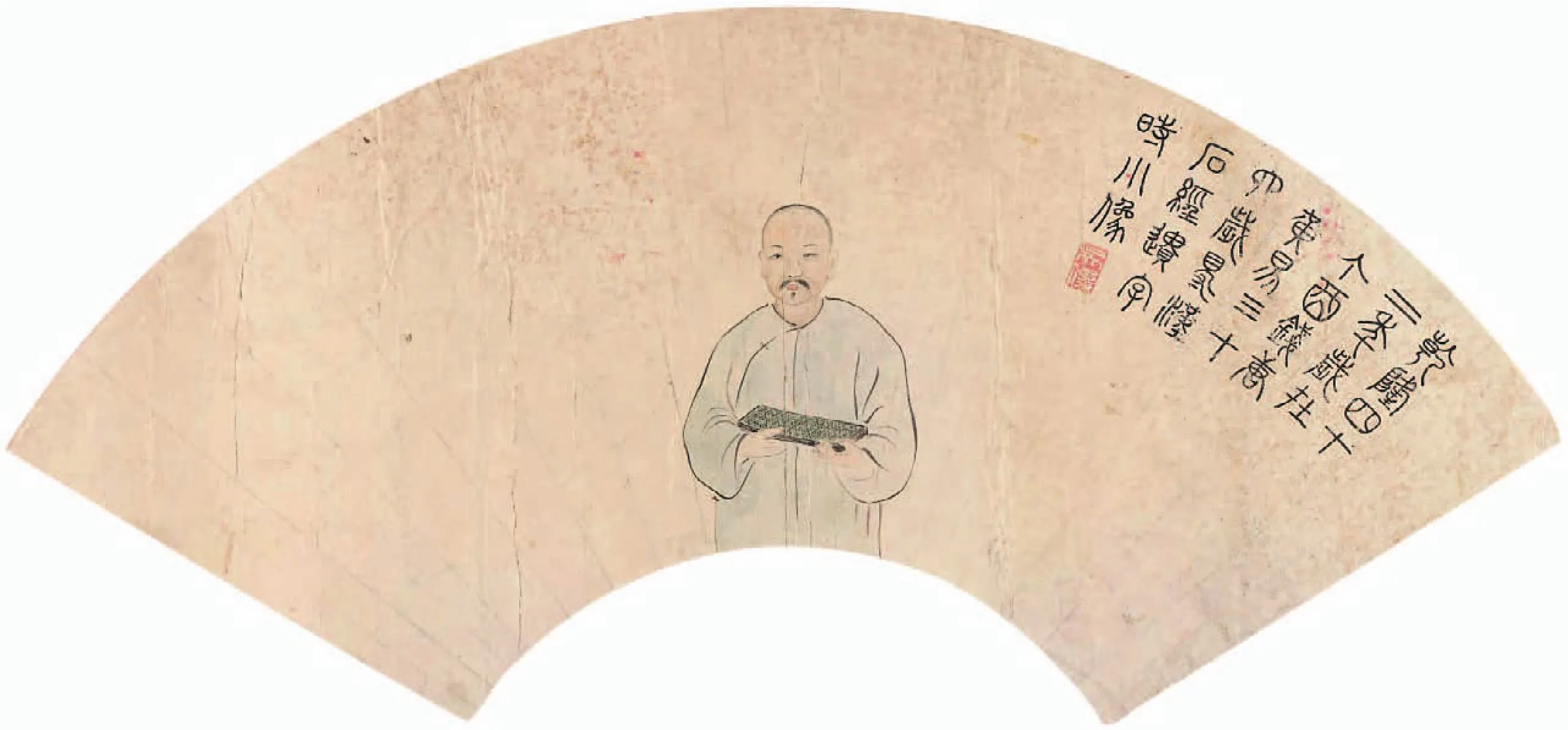

图1 [清]吴俊 黄易像 17.8×50.7cm 纸本设色 故宫博物院藏

一、关于黄易小像

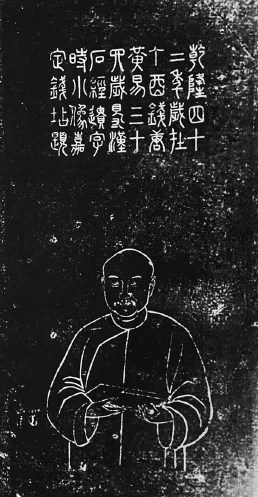

1.《吴俊画黄易像》

故宫博物院藏《吴俊画黄易像》(图1),扇面,纵17.8厘米、横50.7厘米。篆书题“乾隆四十二年岁在丁酉钱唐黄易三十六岁②得汉石经遗字时小像”二十七字,钤“吴俊”长方白文印。检清乾嘉至民国初年,名为“吴俊”且善书画者有三人,即吴蠡涛、吴冠英、吴昌硕。经刘九庵考证此系“吴俊(蠡涛)写黄易像扇”③,但是否为刘九庵编订的“乾隆四十二年、丁酉、一七七七”所作,还需再做斟酌,具体分析。

吴俊④工诗古文,早年与弟少甫称诗京洛,又与马培、李楘过从甚密,诗场酒座无不同之。《湖海诗传》评其诗“取径幽深,精心独造,非但不拾人间余唾,亦不必尽合古人矩矱。从军以后,崎岖烽火,所见亦奇,笔足以发难显之情。”⑤吴氏亦善书,《皇清书史》援引《木叶厱法书记》《国朝书品》记载,称其“工行楷,书于同时名家最近刘文清(墉)”,“行书佳品下”⑥。吴俊诗古文皆深入堂奥,书法亦可令人称道,但画作却鲜见提及,所绘人物肖像更是难得一见。

此黄易小像无明确的绘制时间,篆题中“乾隆四十二年岁在丁酉”是黄易“得汉石经遗字”暨“携至翁学士覃溪先生诗境轩,与三五同志快观”⑦的时间,彼时吴俊并不具备第一时间进行创作的条件。此后,吴俊、黄易虽有着同在山东为官的经历,但品级相差悬殊,节署分驻两地,互不隶属,难得一见。诗坛领袖、金石大家翁方纲于乾隆五十六年至乾隆五十九年(1791-1794)督学山东,有了这一层特殊的关系,使得吴、黄二人相识成为可能,《吴俊画黄易像》扇面或是因此应运而生,成为了彼此交往的见证。乾隆四十二年(1777)黄易34岁,吴俊错记为“三十六岁”,可见他们只是泛泛之交,而非挚友。目前笔者所知黄易的著述、信札、题跋中对吴俊也鲜有提及,可为佐证。

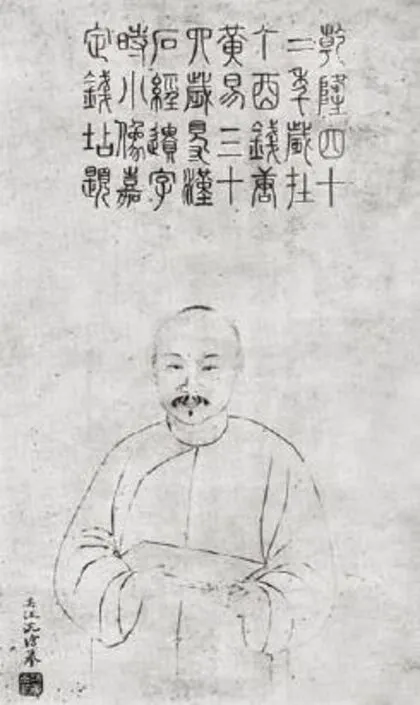

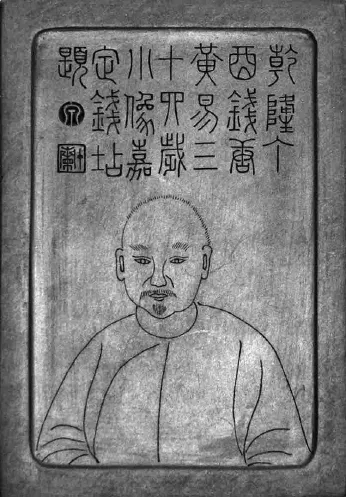

2.《沈塘摹黄易像》《沈塘重摹黄易像》

故宫博物院藏《宋拓熹平石经残石》册,纵34厘米、横29.5厘米。内有一《沈塘重摹黄易像》(图2),署款“吴江沈塘摹”,钤“沈唐画记”正方白文印。万中立跋云:“乾隆四十二年丁酉,黄秋盦先生三十六岁⑧得汉石经遗字时小象。后一百二十载,光绪廿有三年丁酉,此册归我某(梅)岩精庐,因倩沈君重摹以志景仰。梅岩学人万中立。”钤“梅喦神安师友”“万中立考藏题志”正方朱文印二。可知此黄易像是沈塘⑨于1897年为万中立⑩重摹的。

光绪二十三年(1897)丁酉秋,万中立自沈均初处购得黄易本《宋拓熹平石经残石》,适逢“黄易得《汉石经遗字》”120周年,遂延沈塘重摹黄易小像以志纪念。此黄易小像须眉细密,眼角微翘,双眸炯炯,眉宇间一派清秀。头顶及鬓角间毛发亦隐约可见。万中立题跋中亦称“乾隆四十二年丁酉黄易先生三十六岁”,再次出现黄易年龄上的错误。

与万中立所言“重摹”对应的是,在清末民初出版物《神州国光集》中也有一《沈塘摹黄易像》(图3),署款、钤印与“重摹”本相同,惟上方多出“乾隆四十二年岁在丁酉,钱唐黄易三十四岁得汉石经遗字时小像。嘉定钱坫题”八行32字篆题。此像当是沈塘的早期摹本,但不及此后的“重摹”本精致典雅。篆题亦是同期所摹。2004年出版的《中国历代人物图像集》中选用的黄易像依旧是此《沈塘摹黄易像》,亦是援引自《神州国光集》。

《沈塘重摹黄易像》深藏故宫《宋拓熹平石经残石》册内,长期鲜为人知,2008年《故宫博物院藏文物珍品全集·名碑善本》出版,内收《熹平石经残字》,此像方显于世,继而2010年《蓬莱宿约—故宫藏黄易小蓬莱阁汉魏碑刻特集》出版,此像乃作封面,遂广为人知。

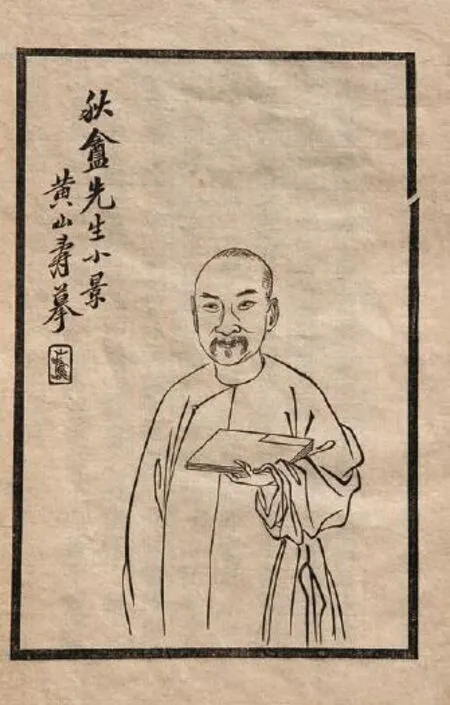

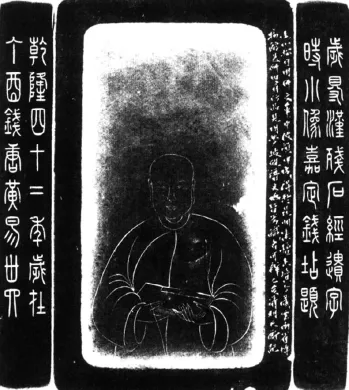

3.《秋盦遗稿·黄易像》

《秋盦遗稿》系黄易诗词题跋若干,由子黄元长“首录为一册”,于嘉庆七年七月“当代名公鉴定付梓”。1918年上海聚珍仿宋印书局有铅印本,清道人(李瑞清)书名,卷首刊印黄易小像一幅,黄山寿摹,题“秋盦先生小景”(图4)。

《吴俊画黄易像》《沈塘摹黄易像》《沈塘重摹黄易像》中,人物双手捧持一册装《熹平石经》拓本,揽于怀中,右手握于书册边缘,左手拢于书册一角,四指微屈,小指自然翘出,一副小心谨慎、毕恭毕敬的样子。《秋盦遗稿·黄易像》则是左手紧握书册,托举至左胸前,右臂笔直下垂。姑且不论人物神态表现如何,仅就这一姿态来说就很别扭,人物的衣纹褶皱线条刻画更是凌乱不堪,毫无层次可言。

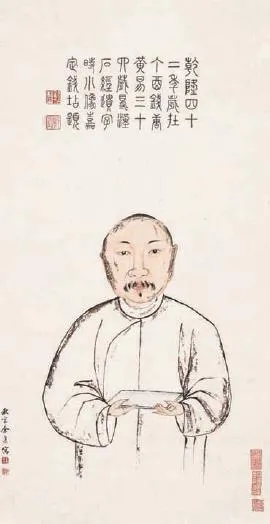

4.《余集写黄易像》

图2 [清]沈塘 重摹黄易像 34×29.5cm 纸本设色 故宫博物院藏

图3 《神州国光集》中所刊《沈塘摹黄易像》

图4 《秋盦遗稿》中黄山寿摹《黄易像》

图5 [清]余集 黄易像 78×41cm 纸本设色

5.《清代学者象传·黄易像》《黄易尺牍册·黄易像》

《清代学者象传》,叶恭绰先后编为第一、二两集,共收录清代369位学者的画像,皆全身写真摹绘,设色。第一集自顾炎武至魏源,共169人(171幅),依生卒年月先后编次,系晚清名宿番禺叶衍兰(叶恭绰祖父)积三十年之力搜集而成,并撰有小传,复以小楷书写,画像为叶衍兰、黄小泉精绘。叶氏尝官京师,熟谙朝野掌故和一代名哲身世学行,又工书画,故所作人物像传具有很高的参考价值,1928年由商务印书馆影印出版。第二集补收第一集未收的清代学者,自钱谦益至李希圣,共200人,每人只有画像,未附传文,也按生卒年月排序,各画像皆取诸“家传神像”暨行乐图绘或遗集附刻及流传摄影,皆以确有所据者为底本,由江西画师杨鹏秋摹绘,亦是一部不可多得的人物图像资料集。1953年安定珂罗版社影印出版,只印二百部,流传甚少。1989年上海古籍出版社将第一、二集合集出版,2001年上海书店亦分上、下册出版。

黄易像传在第一集中,像颇精致传神,传亦简明扼要,为清代学术史研究的珍贵资料,经常被后人翻拍引用,正所谓“像因传显,传以像重”。普遍认为,较之第二集的生硬,第一集中的诸像更为自然流动,用色和谐,造型立体,当受西画、波臣一派的影响。黄易小像的摹绘吸取了传统影像写真的技巧,对人物面貌的描绘极为细腻生动,几可与照相媲美,亦是目前罕见的黄易全身立像(图6)。这与当时的主流意识形态有着密切的关系,“《象传》诸像之为全身像,甚至以半身底本补全,反映了画者对像主完整形象之追求。逮至晚清,此乃普遍认识,肖像尽可能不将像主任何部分裁去,求其完整,于摄影亦然。”综合分析比较,此黄易全身立像的“半身底本”,应是《沈塘摹黄易像》或《沈塘重摹黄易像》。何奕恺《〈清代学者象传〉研究》一书中在考证“肖像之主要参考资料来源”时,也认为“黄易像本沈塘所绘”。

《清代学者象传·黄易像》尤重细节,如须眉鬓发的虚化处理,衣襟襻扣的增添,长衫前后摆的叠压,布鞋的样式,乃至所持拓本的装池,皆是画者在“半身底本”上的进一步创作。黄易青衫布履,面含微笑,目光深邃,老成持重。诚如何奕恺所言:“《象传》诸像的搜辑、摹绘出于对像主们学术、文艺成就之崇敬,希望名人‘精神意量得接藉以传’(叶恭绰《象传》第一集序语),而要在学术、文艺方面有所成就,往往需要一定年岁之积累,叶氏祖孙偏向选择年纪较大的肖像是不难理解的。”于是,34岁正值壮年的黄易,经过人为精心塑造,成功步入了中老年。代表黄易学术形象的《宋拓熹平石经残石》依旧伴随着他,并益发得以彰显—随着《清代学者象传》的出版,更多人认识了黄易,也知道了《宋拓熹平石经残石》,画像中拓本锦面装裱,纹饰清晰可见,确实引人关注。

图6 《清代学者象传》中《黄易像》

图7 《黄易尺牍册》中《黄易像》

《黄易尺牍册·黄易像》(图7),纵24.8厘米、横13厘米,纸本设色,现藏北京艺术博物馆。系摹自《清代学者象传·黄易像》,故时间应该在民国中后期,但作者不详。正是因为没有署款,可推知并非出自名家之手,乃工笔人物画师所为。较之《清代学者象传·黄易像》的深邃老成,此小像更显亲和可爱。《黄易尺牍册》内收黄易信札若干,上款有“震堂大兄”“定远大兄”“墨庄三兄”“心斋六兄”“松门先生”“山庐汀先生”等,内容多涉及金石访古等。黄易小像当是藏家为此《黄易尺牍册》专门摹绘的,故置于册内。

6.《印人画像帖·黄易像》

像出自浙江杭州孤山西泠印社仰贤亭印人像石刻。《印人画像帖》一卷,民国三年(1914),山阴吴隐撰集,山阴王云摹像,仁和俞逊刻。帖刻清代篆刻家28位,首以吴昌硕起,末以释达受像止,即所谓“印人画像”。吴昌硕跋云:

吾宗石潜同社集廿八印人像,勒之贞石,嵌奉印社仰贤亭,以垂永久。灿光芒于列宿,切仰止于高山,彼七贤六逸不能嫥美于前矣。印镫续烂,微吾石潜曷属焉。上元甲寅嘉平月,安吉吴昌硕,时年七十有二。

黄易像系由《沈塘摹黄易像》摹勒上石(图8)。另篆铭八行,行4字,即“乾隆四十二年岁在丁酉钱唐黄易三十四岁得汉石经遗字时小像嘉定钱坫题”32字,与《余集写黄易像》篆题同。附刻“钱塘王炳成为作小传”。刻工不佳。

7.《老舍藏砚刻黄易像》

老舍书斋“古砚书房”中有三块砚台,都有讲究,两块是藏砚,一块是自己用的。黄易像砚就是他的藏砚之一,长15厘米、宽10厘米、厚2.5厘米,造型为典型清乾隆时期的风格(图9)。这是老舍于1955年在北京琉璃厂购买的。砚上有黄易小像一幅,还有题刻“乾隆丁酉钱唐黄易三十四岁小像嘉定钱坫题”,共19个字。字后还刻有小印两枚,一为圆形阳文单字“泉”,一为阴文双字“十兰”。黄易小像8厘米见方,着刀极浅,线条简练明快。舒乙曾撰写《老舍先生的藏砚》一文,专门介绍过。

2009年12月,舒乙来故宫讲学,在参观“蓬莱宿约—故宫藏黄易小蓬莱阁汉魏碑刻特展”时,偶见《吴俊画黄易像》扇面,十分兴奋,再次提及老舍先生藏砚之事,并邀请相关人员择日前往家中共赏。嗣后,笔者造访,获见黄易像砚真容,欲制作拓片以作研究之用,舒乙慨然应允,遂由故宫郭玉海精拓四纸。由于构图的原因,此像并未展现黄易手持《宋拓熹平石经残石》册,显然是被截掉了,篆题也相应少了“四十二年岁在”“得汉石经遗字时”等字,这正是它的特殊之处。笔者认为,《老舍藏砚刻黄易像》与沈塘所摹黄易像有着千丝万缕的联系,前者是后者的“简约版”。

8.《清虾头红澄泥砚刻黄易像》《周梦坡藏砚刊黄易像》

清虾头红澄泥砚见于韩天衡、韩回之著《文玩赏读》《砚印赏读》,云:“黄氏官山东济宁府同知时,广搜碑刻,喜得《汉石经》遗字,遂取山西绛州澄泥中之名品‘虾头红’砚,长19.5厘米、宽11.8厘米、厚2.9厘米,绘刻像为记,并由著名篆书家钱坫(十兰)篆铭四行于砚侧,文曰:‘乾隆四十二年岁在丁酉(1777)钱唐黄易卅四岁得汉残石经遗字时小像嘉定钱坫题。’”又云:“覆手浅刻黄易持石经像,温敦而简洁,出自高人,而未署名为憾。”值得注意的是,此黄易像无胡须,当是年轻时的面貌(图10)。

韩天衡认为“此砚在清末有摹品,被周庆云辑于《梦坡室藏砚》一书中。两者相较,优劣即可立判”,后又明确指出“此砚昔时即有赝品,且刊于《梦坡室藏砚》一书中。砚铭翻刻,古已有之,藏家不可不慎”。他还在砚沿上刻铭:

此黄小松自用研,文革中被损,甲戌得于昆明,紫檀木椟,今藏云南省博物馆。是研世有仿品,见周梦坡砚谱,文画皆劣,识者可辨。乙亥清明天衡记。

笔者查阅了韩天衡反复强调的《梦坡室藏砚》一书,的确如此。又吴笠谷《赝砚考》中对《梦坡室藏砚》刊“黄易小像砚”(图11)也有如下论述:

周氏《梦坡室藏砚》刊一拓,砚长方,素池。未详何石。背线刻黄小松手捧碑拓册页半身像,两侧钱坫篆书铭与老舍所藏相同。

《神州国光集》载一黄小松像,为民初画家沈塘所摹。图与周氏砚大似。不同者,沈氏画像小松蓄有短须而周氏砚者无之。

以像论,《神州国光集》者,清秀而富有书卷气,甚合小松学者气质。周氏砚背像肥硕,气质似商贾中人。

私意度之,周梦坡与老舍所藏当从沈氏摹本小像(或母本)所仿刻。刻手手段不高。

图8 《印人画像帖》中《黄易像》

图9 老舍藏砚中《黄易像》

图10 清虾头红澄泥砚中《黄易像》(拓片)

图11 《梦坡室藏砚》中刊《黄易小像》

吴笠谷云“《神州国光集》者,清秀而富有书卷气,甚合小松学者气质”,评价贴切,而谓“周氏砚背像肥硕,气质似商贾中人”,就有些牵强了。《梦坡室藏砚刊黄易像》虽不是很清晰,但通过比较可知,确系翻刻于《清虾头红澄泥砚刻黄易像》,而不是“从沈氏摹本小像(或母本)所仿刻”的。那么,《清虾头红澄泥砚刻黄易像》又是源自何处?“出自高人”又是何人?笔者认为可能与黄易的好友罗聘有关,下文再作阐述。

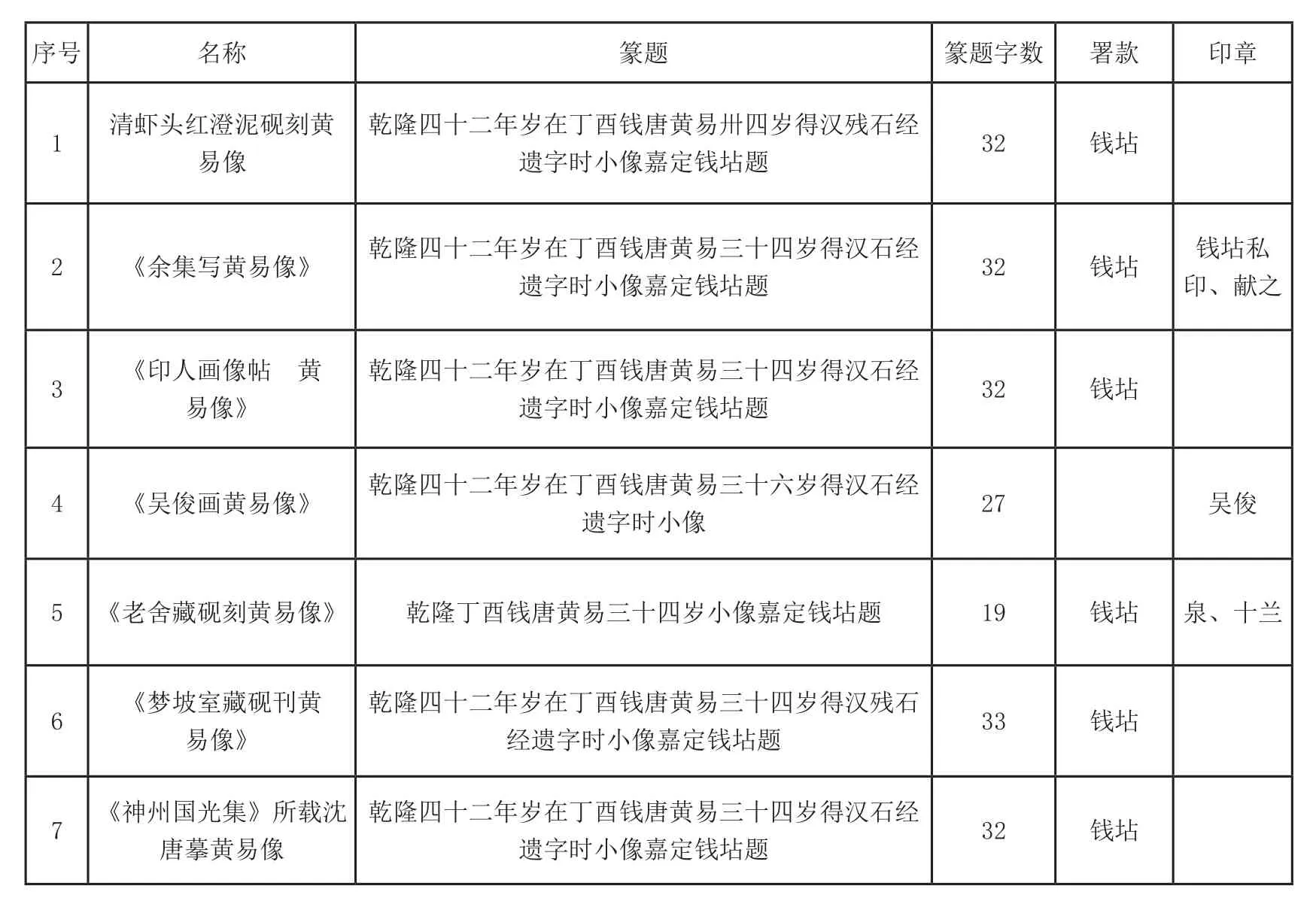

表1 不同版本中《黄易小像》篆题、篆题字数、署款及印章

二、关于钱坫的篆题

钱坫(1744-1806),江苏嘉定人。字献之,号小兰、十兰,自署泉坫。钱大昕从子。乾隆三十九年(1774)副榜,累官乾州州判,兼署武功县。通经史、训诂、舆地之学。工书善刻,以篆名天下,晚年右体偏枯,左手作篆尤精绝。钱坫的篆书,宗秦李斯而取法唐李阳冰,孙星衍推为“本朝第一”,他本人也颇为自负,尝言“斯、冰之后,直至小生”,包世臣《艺舟双楫》列为“国朝书品”中“墨守迹象,雅有门庭”的“佳品”。其实,钱氏精究《说文》,早年篆书出规入矩,颇有法度。晚年则大胆突破、古茂生动、笔力苍厚,书风为之一新,这主要是由于左腕书写而“造就”的。

黄易与钱坫同是乾隆九年甲子(1744)生人,身世经历相仿。在学术研究上二人亦是相互砥砺激赏。清潘庭筠《稼书堂集·黄易小传》尝曰:“(黄易)积碑既多,因与诸家考订,以期羽翼经史。四方知交,若申铁蟾兆定、武虚谷亿、钱献之坫、张芑堂燕昌、赵晋斋魏、江秬香凤彝诸君,交相印证。”钱坫即名列其中。黄易《小蓬莱阁金石目》亦有如下著录:

延年半瓦,篆书,文曰“延年”。钱献之得自汉城,琢为臂阁。

长毋相忘瓦,篆书,文四字。拓本凡二种。钱献之以为钩弋夫人茔中物。

永奉无疆瓦,篆书,文四字。近出于汉城。拓本凡三种。钱献之以为汉太庙瓦。

朱雀殿瓦,文作朱雀形。钱献之得于汉城。

上林农官瓦,篆书,文四字。钱献之得于长安。

高安万世瓦,篆书,文四字。钱献之得于汉城,以为董贤赐第瓦。

有万憙瓦,篆书,文三字。钱献之得于汉城。

故宫博物院藏《清黄易集秦汉瓦当》四册,其一黄易题签“秦汉瓦文,钱献之翁宜泉所得”,有关瓦文内容恰可印证《小蓬莱阁金石目》的记载。在《小蓬莱阁金石目》中,黄易将“长乐宫瓦”等37种汉代文字瓦当(多为篆书)列在“汉石刻”章节之中,且置于东汉碑刻(隶书、八分书)之前,以诠释“篆”“隶”“八分”的发展演变,这使得他的金石学研究体系更趋完善。在“篆书”方面,钱坫对黄易有着很大帮助是毋庸置疑的,黄易自己也心知肚明。钱坫尝观摩黄易收藏的碑帖拓本,如在黄易本《宋拓汉熹平石经残石》册内,就有他的一则观款,云“乾隆丙午七月九日嘉定钱坫从长安来获再观于大梁节院”,看了还不止一次。所以,钱坫为黄易持石经小像篆书题字,是情理之中的事。

黄易小像上有篆题的共7件(表1),署款钱坫的占6件,且有33、32、27、19字等不同版本。其中,32字篆题最常见,但文字内容并不完全相同,因为只是个别字的细微差异,所以并未引起人们足够重视,然而这一点却很关键。

《清虾头红澄泥砚刻黄易像》篆题4行,行8字,凡32字;《余集写黄易像》篆题8行,行4字,亦32字。二者不仅篆书上有着玉筯、铁线间的变化,而且文字上也有着个别的差异:其一,前者称黄易“卅四岁”,后者则为“三十四岁”;其二,前者称黄易得“汉残石经遗字”,后者则是“汉石经遗字”而无“残”字。

检相关文献可知,关于熹平石经,黄易《小蓬莱阁金石文字》记载的名称是《石经尚书残碑》《石经论语残碑》,《小蓬莱阁金石目》亦著录为《石经尚书残碑宋拓本》《石经论语残碑宋拓本》,其《得碑十二图·诗境轩赏碑图》题跋中称之为“汉熹平石经尚书、论语残字”。此外,王昶《金石萃编》则著录为《石经残字》,翁方纲更有专著《汉石经残字考》,及至民国罗振玉还有《汉熹平石经残字集录》刊行。这些无一例外地突出强调了一个“残”字,主要表达了两层意思:一是篇幅上的残缺,一是某些字笔画上的残损,即不完整性。而所谓“遗”字,着重体现了残留文字的当下状态,即存在性。故宫博物院藏黄易本《宋拓汉熹平石经残石》册上,当时既有翁方纲“汉石经残字”题签,也有钱泳“熹平石经遗字”题签。澄泥砚上钱坫篆铭中“汉残石经遗字”的用字很讲究,也很贴切,直抒黄易本意,必有所循。这在其他的黄易小像篆题中非常罕见,此特殊之处往往被人们所忽视,却恰可印证《清虾头红澄泥砚刻黄易像》的不同寻常。钱坫篆题尚且如此,更何况黄易小像。

前文笔者提出《清虾头红澄泥砚刻黄易像》可能与罗聘有关,不仅是因为罗聘与黄易关系密切(较之钱坫与黄易的关系还要密切),主观条件可以成立,而且更为重要的是,罗聘肖像画的造诣很高,客观条件也具备。罗聘的肖像画几乎贯穿了他绘画生涯的始终,从题材来看,共有三种:一、临摹古今名家所作肖像,如临倪瓒《金粟道人(顾仲瑛)像》;二、创作的古代人物肖像,如《慧持法师像》;三、所画当代人物肖像,如《邓石如登岱图》。他为同时代名人所画的肖像,风格可分两种:一是传统的工笔设色。作风比较写实,比例适当,笔法贴紧造型,以形写神,传神阿堵,自画像《两峰道人蓑笠图》可以为例。另一种是写意夸张的风格。行笔稳健多顿挫,线如铁画银钩,有石刻味,形象不按正常比例,宁丑勿媚,宁拙勿巧,以神写形,重视造意。浙江省博物馆收藏的《冬心先生像》和《丁敬像》均属此类。据中央美术学院薛永年教授统计,已知现存罗聘肖像画目录有20余件,文献记载中罗聘的其他肖像画至少还有6件,见于翁方纲《复初斋集外诗》中的《黄小松蓬莱图小像》就是其中之一。《清虾头红澄泥砚刻黄易像》与罗聘的肖像画风格很相似,故而笔者提出其底本或母本当是罗氏所绘的观点。纵观黄易的交游圈,善画者首推罗聘。果真如此的话,罗聘写像并钱坫篆题,诚乃绝配,黄易也乐于接受,而此本或许就是最早的一幅黄易小像。

图12 翁方纲《黄秋盦四十九岁像赞》

图13 余集《秋室学古录·黄小松小影赞》

图14 陈锦《补勤诗存·题黄小松先生五十岁小像》

三、文献记载中的黄易小像

在一些文献之中也有关于黄易小像的记载,如翁方纲《黄秋盦四十九岁像赞》、余集《黄小松小影赞》、陈锦《题黄小松先生五十岁小像》等。显而易见,这些都不是“黄易卅四岁得汉残石经遗字时小像”,而是他49岁、50岁时的小像,此时的黄易已是享誉一方的金石学家了。

乾隆五十七年(1792)五月,翁方纲作《黄秋盦四十九岁像赞》(图12)曰:

丁酉写像,初持石经。小蓬莱阁,覃溪共铭。今十六年,髩犹未星。斋于济上,运河之厅。何啻马城,秋影满庭。钟鼎尊彝,古光荧荧。先生微笑,语我试聆。更多心得,请启秘扃。先生不言,恐泄精灵。但持此卷,齅古墨馨。仍与覃溪,相对眼青。

乾隆五十七年是黄易、翁方纲二人交往中较为特殊的一年。是年,翁方纲典试山东,二月按试曹州,札至黄易相约会晤于济宁。三月翁方纲道出济上,黄易具舟相迎,二人在船上观黄易所藏祝允明《成趣园记》,翁氏借观并题跋。四月,黄易在济宁两城山下访得汉朱君长三字刻石,并移至济宁州学,这成为他访碑生涯中的又一亮点,其《得碑十二图·两城山得碑图》描述的正是此事。七月,黄易以汪文端临《兰亭序》索跋翁氏,翁方纲为其又临写一通。翁方纲谒济南城北薛公祠,黄易为其绘《薛公祠图》并长跋于后。因之,《黄秋盦四十九岁像赞》定是翁方纲为纪念山东之行再晤黄易而作,而《黄秋盦四十九岁像》则很可能是黄易为再续前缘为翁方纲精心准备的。

翁方纲《黄秋盦四十九岁像赞》中“丁酉写像,初持石经”一句透露了一条重要信息,即的确存在一幅乾隆丁酉(四十二年,1777)黄易“初持石经”的小像,而且翁方纲是见到过的。虽不见得是当年(1777)所画,但时间应该很接近,还应是高人所为,否则又怎能入翁方纲的法眼。或许这就是《清虾头红澄泥砚刻黄易像》的原始底本。

乾隆五十八年(1793)十月,余集作《黄小松小影赞(时年五十,癸丑十月)》(图13)曰:

秋盦居士当揽揆之令辰,写雅范以自淑。远寄京域,命为赞辞。辞曰:名未登甲与科,而英辞妙墨,颉秦张而比肩,则鲁直之鸿篇也。足未越齐与燕,而爬搜残缺,陋欧赵之戋戋,则伯思之精研也。倾墨渖之淋漓,埽螺翠于遥天,则子久之画禅也。浑清浊于澄淆,使鄙恡之胥捐,则叔度之当年也。朗照若月,冲抱如渊。琳琅金薤,供养云烟。开左司起香之寝,放南宫贯月之船。禄以逮养而干,名以乐志而全。人以为练干之吏,吾以为翰墨之仙也。

身在官场的黄易是“练干之吏”,更是同道挚友眼中“翰墨之仙”,得此称誉黄易定感欣慰。余集《影赞》第一句“秋盦居士当揽揆之令辰,写雅范以自淑”,明确告知了此黄易小像的绘制时间及目的。乾隆五十八年(1793)岁在癸丑,系黄易“马齿五十之辰”,冥冥之中,黄易似乎有着一种莫名冲动和美好预感—这一年将是他访碑成果丰硕的一年。事实的确如此:

是年清明,黄易与其子黄元长、挚友何元锡谒潘恬庵墓,并画《祷墓访碑图》记其事。

三月何元锡在曲阜孔林墙外访得《孔子之墓碑》,移置孔庙,黄易为画《林外得碑图》记其事。

四月,翁方纲再次到济宁谒南池、太白楼、浣笔泉、学宫和普照寺等处观碑。后,与众友人相约于黄易衙斋,何元锡约而未到。黄易到济宁晋阳山慈云寺访得多处刻石,并题八分书四行于壁上。黄易刻“汉题父”印;为存朴书《交朋闭门》集汉碑联。

……

六月,为陈豫钟刻“陈豫钟印”“浚仪父”对章;七月刻“春淙亭主”印;八月刻“蒋因培印”印;秋,画《仿倪瓒山水图》。阮元奉旨授山东学政。

……

十月,阮元典试山东到曲阜。黄易等在曲阜东关访得熹平残碑,后由阮元移置颜庙。

……

十二月,黄易画《梅花图》轴。朱文藻应黄易之邀同游山左,并与黄易、孙星衍、阮元约定修《山左金石志》。

黄易《得碑十二图》中竟有《晋阳山题壁图》《祷墓访碑图》《小蓬莱阁贺碑》三图记述了这一年(1793)重要的访碑事件,特别是《祷墓访碑图》中所强调的天人感应,颇耐人寻味。笔者认为,黄易刻意在年届半百之时,对自己近20年(1774-1793)的金石研究(重点是访碑得碑)作了一个阶段总结,并由此而形成了“编年体大事记”体例的《得碑十二图》,堪称“五百年来金石书画第一杰作”。此后不久,嘉庆元年(1796)、二年(1797),黄易在新的视野和空间中先后完成了他“纪传体访碑史”的杰作—《嵩洛访碑二十四图》和《岱麓访碑图二十四图》,而这仅仅只用了两年时间,正所谓厚积薄发。

《中国书画家印鉴款识》记载,乾隆五十八年(1793)余集画《黄易小像轴》,不知与余集《黄小松小影赞》中的黄易小像是何关系?此外,晚清陈锦《补勤诗存》中亦有《题黄小松先生五十岁小像(存其曾孙宪之少尉冠县官署)》(图14)云:

嵩华寻碑足已皲(曾见公嵩华访碑图惜仅得其摹本),摩厓铁笔重千斤(公精篆隶善摹印)。乾嘉老辈论风雅,除是覃溪无故人。

小蓬莱阁聚鸿篇,古趣纵横浣笔泉。我亦毡椎求汉画,题名石室愧前贤(近得其《小蓬莱阁金石文字》并《武氏石室画象》)。

一缣一字费搜罗,尺幅烟云历劫多。难得庐山真面在,人间从此百东坡(正得公所作吴山、西湖、惠泉、秦园诸图真迹,而属题小像,适至,因摹入图册及小蓬莱阁刻本)。

余集、陈锦所涉及的三幅“乾隆五十八年”的黄易小像之间又是什么关系?这些都有待考证。从陈锦的注释中可知,此像存于黄易“曾孙宪之少尉冠县官署”中,当是祖传家藏之物,后据此又作若干摹本,一在《黄易山水图》册内,一在《小蓬莱阁金石文字》刻本中。《小蓬莱阁金石文字》版本众多,刊行亦不少,寻觅其中一册之内黄易小像,无异于大海捞针,只可等待机缘巧合了。《黄易山水图》册若确系其“所作吴山、西湖、惠泉、秦园诸图真迹”,则就内容而言,与故宫藏黄易《访古纪游图》册多有吻合,但故宫图册并无黄易小像,或为后人装裱时裁撤,或是在其他复本、粉本之上,后者可能性更大些。

以上文献中所记载的黄易49岁、50岁小像,究竟是何种面貌?还会是黄易手持《宋拓熹平石经残石》册这一标准造型吗?这些有待新的发现和进一步研究,我们拭目以待。

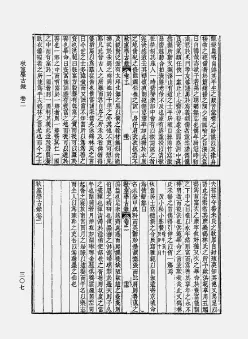

表2 目前所知黄易小像排序

四、馀论

综合以上图像、文献资料及相关考证,可将所知的黄易小像以时间为序初步加以排列(表2)。从图表中可以清晰地看到,在清乾隆中期至民国的150余年间,有关黄易小像的摹写、镌刻、椎拓、刊印均有之。而为数不多的文献(文字)记载,亦不失为重要的资料补充,从中可以得知还有其他若干黄易小像存在。时人形容“难得庐山真面在,人间从此百东坡”,并非虚言。这种黄易小像不断被“复制”的社会现象,与金石学在这一时期逐步成为一门显学的发展历程相契合。同样,由于众所周知的原因,自民国以后,黄易小像的销声匿迹甚至绝迹,也绝非偶然。

这些小像中哪个更像黄易,应该是人们最感兴趣的。可惜现在谁都无法给出一个绝对的答案,一切只能是相对而言。笔者认为,《清代学者象传·黄易像》应该是最为接近黄易原貌的。这是其创作目的(写实)和绘制技法(写真)所决定的,是其他黄易小像所不具备或欠缺的。叶衍兰为此的确颇费了一番心思。

此外,在这里有必要回答一个人们关心的问题,为什么黄易要以《宋拓汉熹平石经残石》册来塑造自己的学术形象?笔者认为,主要原因有三:其一,这是黄易在金石学界崭露头角的一个标志,也是引起翁方纲关注的一个契机,二人由此结下“金石盟言”,黄易的学术人生从此发生了根本性的改变。其二,《熹平石经》作为中国古代最早刊刻于碑石上的官定儒家经书,有着不可动摇的正统地位,是出身监生而非科举的黄易,努力改善自身形象所必需的。其三,是乾嘉金石学学术诉求的需要,诚如许湘苓所言:“黄易收藏《熹平石经》珍拓比任何其它石刻文字都格外值得纪念,不仅是因为此类文物中流传下来的少之又少,还因为它们是汉代建立的正统儒学的集中体现。清代学者和研究者意在复兴的正是这种形式的古经典研究,或称汉学,而汉代官修《熹平石经》宋拓的入藏亦为他们学术探索的核心目标。”因此,无论对黄易个人还是整个金石学界来讲,《宋拓汉熹平石经残石》都是至关重要的。细心的读者不难发现,《蓬莱宿约—故宫藏黄易小蓬莱阁汉魏碑刻特集》一书封底上的拓本照片,正是封面上黄易手持的《宋拓汉熹平石经残石》之《尚书·盘庚篇》。

当然,随着对金石考古家黄易研究的不断深入,可能会有更多的黄易小像逐渐被人们发现,也许还会吸引更多的研究者予以关注,从而揭示出背后更多的历史信息。到那时,或许正是曾经的金石显学再度中兴之日,黄易若是在天有知的话定会感到欣慰,流露出小像上那熟悉的微笑。

(作者为故宫博物院书画部副研究馆员)

责任编辑:陈春晓

注释:

①关于这方面的情况,可参考秦明《蓬莱宿约—故宫藏黄易汉魏碑刻特集》及《黄易的汉魏碑刻鉴藏》。

②此处有误,应为34岁。

③刘九庵《宋元明清书画家传世作品年表》,上海书画出版社,1997年1月,第748页。

④吴俊(1744-1815),字奕千,一字昙绣,号昙绣居士,又号竹圃、蠡涛,江苏吴县人。乾隆三十七年(1772)壬辰二甲进士,历官山东布政使,嘉庆七年(1802)革职,后起,官广东按察使,嘉庆十三(1808)年休仕。有《荣性堂集》十六卷、《庄子解》一卷。生平事迹见《国朝诗人征略》卷四三、《湖海诗传》卷三三、《皇清书史》卷五、《江苏诗征》卷一五、《枢垣记略》卷十八、顾建勋《吴昙绣先生年谱》等。小像见《沧浪亭五百名贤像》。⑤[清]王昶《湖海诗传》卷三十三,清嘉庆八年三泖渔庄刻本,第9页,《续修四库全书》册1626,上海古籍出版社,1995年,第225页。

⑥[清]李放、叶眉纂录《皇清书史》卷五,金毓黻辑《辽海丛书》第五集,辽沈书社,1985年,第12页。

⑦[清]黄易《得碑十二图·诗境轩赏碑图》,黄易题跋,天津博物馆藏。

⑧应为34岁。

⑨沈塘(?-1921),一名唐,字莲舫,别字雪庐。世居江苏吴江,幼即好画,工山水花卉,亦善篆刻。后从陆恢游,为吴大澂、张之洞所赏识。移家苏州,四方求画者不绝于门。生平事迹见《卓观斋笔记》《广印人传》,费树蔚《沈君墓志铭》等。

⑩万中立(1856-?),湖北汉阳人,号梅岩,附贡生。善书法,富收藏,笃嗜金石碑版。简历见《清代官员履历档案全编》。