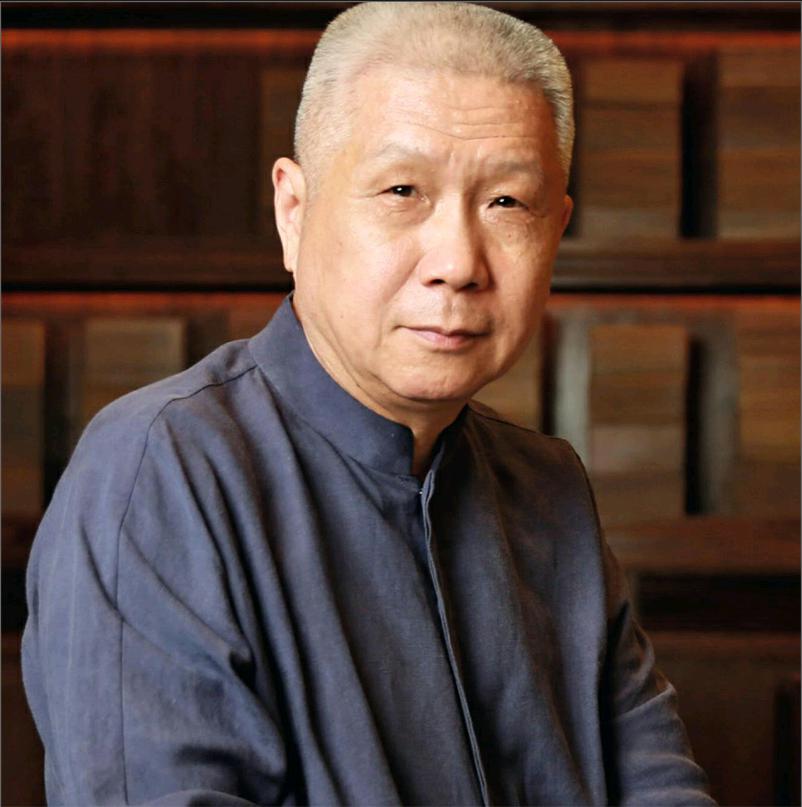

马未都,站在古人身边

2017-10-09陈娟

陈娟

他建立了中国第一个私立博物馆,如今在脱口秀《观复嘟嘟》中从文物故事讲到人生智慧

观复博物馆创办人。1955年生于北京。1996年,建立中國第一家私立博物馆——观复博物馆。2008年,在央视《百家讲坛》讲述文物背后的故事,并因此而在收藏界走红。2014年11月,开创个人脱口秀节目《观复嘟嘟》。

1998年,一个阴天,马未都站在北京琉璃厂西街“观复斋”门口的台阶上,身着藏青色中式短褂,双手背后,目视前方。这一幕被一位意大利摄影师拍了下来,并将照片送给了他。当时,他43岁。

第二年,马未都突发奇想,花两万美金请来油画家韦蓉,将照片中的自己画入另一张老照片中。老照片是一位朋友从潘家园地摊觅得,成像于1920年前后,出处不详,相片中8人或蹲或站,着棉布长衫,是一群读书人的模样。画好的油画中,他站在最右侧——那里原本站着一位古人。

一晃近20年过去,那张单人照片早已不知所踪,油画被挂在了观复博物馆会客厅的墙上。“那是我最好的时候。我将自己生命中的一帧完完全全地留在了古人身边,与古人一起真诚地站在你们面前。”马未都背画而坐,向《环球人物》记者讲述着它的来历。坐在太师椅上的他依然身着中式短褂,依然是整齐的寸头,只是已显斑白。

“我希望通过与古人对话、沟通,不断地去诉说,让国人从中汲取养分,对中国文化建立起自信心。”马未都说。无论是早年间个人的收藏爱好,还是后来建立观复博物馆,在《百家讲坛》《收藏马未都》中讲收藏,以及如今的脱口秀节目《观复嘟嘟》,他一直在做的事就是文物普及和文化传承。

人就像是一只景泰蓝

马未都热衷艺术品,瓷器、家具、景泰蓝等古董,40年间收藏不断,如今都陈列在观复博物馆中。这些器物中,他最为钟爱景泰蓝。在专设的景泰蓝馆中,景泰蓝火龙纹壶、景泰蓝缠枝莲纹龙柄尊、景泰蓝缠枝莲纹鎏金双耳瓶……有些是他偶遇所购,有些是花费重金从国外拍卖所得。

“景泰蓝艺术是中国宫廷独有的艺术,晚清至民国,景泰蓝才流入民间。后来大部分又流落欧美,国际上很受尊崇,但在国内却有很长一段时间被忽视。”一提起景泰蓝,马未都就刹不住,将它的前世今生一股脑儿往外倒。

他似乎天生注定和景泰蓝有缘。小学时,马未都在语文课本中读到叶圣陶先生的文章《景泰蓝的制作》,感慨于其复杂而精美的技艺。后来看到学校的奖杯、奖牌,有些是景泰蓝制作,又被其华丽外表所吸引,他就觉得“那些东西特别神圣”。为此,他还偷偷攒钱买了一个景泰蓝小盒,算是他拥有的第一件景泰蓝。

马未都说自己发现了一个巧合:1955年3月22日,发生了两件事:一是叶圣陶先生写成《景泰蓝的制作》,文章后来被认为是科普小品范文;二是西郊某大院一马姓山东籍军人家庭生了儿子,因生于羊年,又是该家第一代北京人,故名未都。

“这巧合让我对景泰蓝更加痴迷了!”闯入收藏圈后,马未都一路收了不少景泰蓝艺术品,还专门在《百家讲坛》和《收藏马未都》节目中讲解。几年前马未都有了一个计划,从各地找来数位老匠人,研究景泰蓝的古法工艺。2014年,在他的带领下,以故宫博物院收藏的一只清乾隆年间的景泰蓝爵杯为母本,制作景泰蓝“基业长青杯”,经过3年造办,于上月底面世。

“通过爵杯的制作,延续 250年前的技艺,告知现代人我们这个时代的技艺水准,可以达到乾隆时期宫廷制作的最高水准。”马未都说,杯子虽小,但足以为这个时代的技艺传承、工匠精神立证。

这些天他又开始忙另外一件事——研究和梳理景泰蓝的历史、制作等方方面面,为自己在观复APP上新开的视频课程《景泰蓝的前世今生》做准备。“文物不光是用来欣赏的,只有了解它背后的知识和历史,才真正知道它的价值。”他说。

几年前,有人知道他喜爱景泰蓝,拿来一只花觚给他看。花觚又叫花插,是插花供佛的工具。他先看成色,再看花觚的底部,发现中间被钻了个眼儿,但还可以看到四个字:景泰年制,只是“泰”和“年”二字都缺了一半。后来跟台北故宫博物院的景泰蓝盒底的款一比对,发现两者刻得一模一样。

当时,他觉得自己遇到宝了,激动之余又很气愤,“谁给打的眼儿啊?谁这么无知?”原来这花觚早年流落海外,后被人拿来改做台灯,为走线才在底部打了一个眼儿。最终因为喜爱,他还是将之收了,放置在观复博物馆中,残缺的地方原本可以修复,但马未都坚持留下“历史的痕迹”。

了解和研究的越多,马未都渐渐悟出文物背后所蕴藏的哲理。“比如一只景泰蓝,身价倍增总要等到流通传播这个过程,其实它的价值早在成胎、上色的精湛工艺时就已奠定。人又何尝不是如此呢?”

讲文物故事,为现代人疗伤

“观复嘟嘟,有物为证。”这是马未都的脱口秀节目《观复嘟嘟》的开场白。自2015年开始,他每周固定录一期节目,以自己的人生经验、故事联系文物,在一场场笑谈中絮叨着生活智慧。

“现代社会,看起来很繁华,其实是单薄的。我的经验,古人的经验,未必能帮助你躲过这个社会的明枪暗箭,但是一定能让你很快地疗伤。”马未都如是解释自己开讲脱口秀的初衷。

马未都故事多,段子信手拈来,他称自己有“口舌之快”。在最新一期的节目中,他由一把唐代的银胎鎏金尺子,说到“青春期不可逾越”。后又从辽金时期的一把梳子,“梳理”人生之路,“古人说知羞耻、知恐惧、知艰难才算成人,现在则还要知轻重、知急缓、知进退。”

还有一期主题是“治愈”——因为黄磊《深夜食堂》遭受非议引申而来。在那一期中,他拿出一个古时暖手用的手炉,讲了自己当年和朋友们创业开海马歌舞厅的故事。

那是上世纪80年代末,歌舞厅就开在家附近,“去的人很多,但一进门就说和马未都认识,不光不花钱恨不得拿东西走,饮料成箱成箱往家搬,开着开着歌舞厅就办不下去了。”他和王朔都很郁闷,两人到门口的大槐树下聊天,一阵风吹来,漫天的白色槐花飘飘洒洒落下。就在这时,王朔提出拍一部电视剧《海马歌舞厅》——后来这剧火了,而且还有赞助商投资。从自己的亲身经历,马未都讲出了“福祸相依”的道理。

节目播出后意外走红,粉丝们每周三都会等着新一期上线。马未都经常收到粉丝的反馈,有人说“在迷茫和纠结时,看了嘟嘟突然就明了了”。而他自己也因为节目,每天都关注新闻,无论是国内外大事,还是社会八卦,“至少不會与社会脱节,年轻人说什么、关注什么,我都跟得上。”

事实上,在做《观复嘟嘟》之前,他也曾犹豫过:自己一把年纪去网上搞脱口秀,年轻人会喜欢吗?“后来几番思量,我觉得自己有条件:一可以自如地站在镜头前讲话;二是个人阅历足够丰富,对于当下年轻人来说既新鲜又有意思;还有就是读书多,记忆力好,可以信手拈来。这一切归根结底,得益于我当年那不可复制的经历。”

和很多上世纪50年代出生的人一样,马未都早年下过乡,插过队,回城后当起了机床厂铣工。因为手快脑子快,他总能提前完成工作,剩余时间几乎都泡在图书馆。

“年少时没正经上过学,自我教育就是在一本本书中获得。”马未都回忆说。当时,读的书非常杂,除文学书外,还有《天演论》《进化论》《内科学》,甚至包括《中国陶瓷史》以及机械加工类的书籍,都是在那一时期啃下来的,“像一棵非常干旱的树,不管浇上什么样的水都能吸收进去。”

读的书多了,马未都也偶尔练笔写写小说。1981年,他的小说《今夜月儿圆》发表在《中国青年报》上。报纸总共4个版,小说就占去一个版,主人公是一个手快脑子快的车工,身上有马未都的影子,主要讲述他是如何被“车间之花”倒追的故事,整篇弥漫着那个年代欢欢喜喜的气氛。

马未都没料到自己竟会一夜成名,他的命运也由此发生转折。青年出版社的领导看中了他的才华,把他调到《青年文学》做编辑。苏童、刘震云等后来成名作家的稿子,都是由他开封阅读后,放在主编的桌案上。也是在那一时期,他结识了王朔、冯小刚、海岩等人。

“脸皮很薄,一点儿都不像他的作品给人的印象。”第一次见面,马未都只记得王朔是“一副腼腆相”。当时,一个女编辑说有人来编辑部投稿,他一看是一个小男孩,一探头圆头圆脑的,那人就是王朔。因都是在军队大院长大,两人很快就熟识起来,经常一起出去玩儿,瞎聊胡侃。

但就在那个似乎人人都在看小说的年代,马未都渐渐发现“文学已经不行了”。上世纪90年代初,电视剧《渴望》在中央电视台播出,引起轰动。他从文学界抽身而出,找来王朔、刘震云、海岩等人,一起成立了红遍影视界的“海马工作室”。

“海马工作室”最成功的就是撺掇出了经典室内剧剧本《编辑部的故事》和《海马歌舞厅》。但没过多久,工作室解体,马未都的人生再次转弯——专心致志从事自己喜爱的收藏事业。

曾经无人问津的古物竟变成了财富

文学、影视剧、文物收藏、脱口秀……在人们的印象中,大都觉得马未都的人生很传奇,每一步都踏在一个“准”点上。但他自己并不以为然,“我只是随着时代的变革走到了今天。从50年代出生到现在,每十年都有很大的变化,而我只是比别人稍稍早了一步罢了。”

“我是在文物还是‘负价值的时候,喜欢上收藏的。”马未都说。上世纪六七十年代,因历史原因,人们都尽量远离文物。他的身边就有这样的例子:一户人家有特别名贵的官窑,主人为避免惹祸,用棉被一包,然后擀面杖“乓”一敲,将之打碎。打碎以后,把4个儿子叫在跟前,一人分一包,向4个方向扔到垃圾堆里去。

他记得1966年时,抄得较多的是书画。当时城区有些文化站工作人员,每天早上起来,拿根火柴点根烟,剩下半截烧书画,每天烧。早上点火,下班时泼盆水灭了,第二天早上接着烧,一烧烧半个月。作为旁观者的马未都觉得特奇怪,“为什么后来喜欢文物呢?就是因为理解不了人们对文物的仇恨。”

马未都真正开始收藏,是在《青年文学》工作时。他那时住在北京西郊空军总医院,上班的地方在东城,每天骑车都要路过钓鱼台国宾馆。附近有一个摆地摊卖古董的跳蚤市场,每天6点多钟摆摊,七八点钟散摊。他常常提前半小时出门,手里攥着稿费,绕到这里转转,每个月都能淘到一两件自己心仪的古董。

除了国宾馆附近,天坛、北海等几个集中的交易场地,也是青年马未都流连忘返的地方。他就这样从跳蚤市场入门,开始行走于文物江湖,渐渐也学到了不少知识和行规,“一只碗三五块钱,转手也不过加价两三块钱——得利就走。”

从25岁到35岁,被马未都认为是自己“狂收暴敛”的10年。那时“文革”刚刚结束,文物少有人去触碰,投资者也没能及时嗅探到文物的升值空间,文物价格长时间徘徊谷底。就在这种几乎无利可图、无人理解的情况下,他凭着不太高的收入,行走于地摊、老百姓家、文物商店和市场,将那些陶瓷、古家具、玉器、古玩等一一搜罗起来。至上世纪90年代末,马未都的藏品已逾千件。

到了2008年元旦,在收藏界玩着玩着,马未都登上了央视《百家讲坛》节目的舞台,凭着独特的语言风格和有趣的案例故事,赢得了一大批粉丝——“马扎”,他由此成为收藏界的名人。后来甚至有一种说法称,正是在他和《百家讲坛》的带动下,中国掀起了“收藏热”——谁也不曾料到,过去无人问津的那些古物,竟变成了财富。

“没别的,我就是喜欢‘玩,也不想着卖了赚钱。我不卖不是因为我不喜欢钱,是因为文人的面子,我觉得卖东西是奇耻大辱,我的不卖把我彻底救了。如果光想着赚钱,恐怕也成不了今天的马未都了。”马未都说。

“文化财富应当是全社会共有的”

马未都当然不只是玩。1996年,他建立中国第一家私立博物馆——观复博物馆。“观复”二字,取自《老子》:致虚极,守静笃,万物并作,吾以观复。

“ ‘观,就是看;‘复,就是一遍又一遍。我希望人们在一遍遍观赏文物的过程中,能够从中国传统文化中汲取有益的东西,提高生活品质。”马未都说,自己的预知能力就是来自于传统和历史,“对历史了解的越多,对未来就知晓的越多。

经历两次搬迁,观复博物馆最终“定居”在东五环外。四周荒凉一片,随处可见拆迁的废墟,馆内却是另一方天地。墙头爬山虎郁郁葱葱,院里植物葱茏。透过极大的落地玻璃窗,一只青花瓷瓶坐立在一张案几上,诉说着许多年前的历史。

北京观复博物馆几乎成了马未都的另一个家。除每日处理馆内事务,大到博物馆的经营、展览,小到文物的摆放,偶尔还要为会员提供文物鉴别咨询。闲时,他会坐在院子中央的大树下,看观复猫们在院子里撒欢。偶尔有朋友拜访,他也会将之邀请到馆中谈天说地,直至夜深露白。

在马未都的全身心投入下,观复广为人知。但他也渐渐意识到一个事实:是他个人品牌价值成就了观复,观复离不开他。正因为此,他一直心存忧虑。“我开办私立博物馆,就是想学西方的态度,尽管所有权是我的,但是文化财富应当是全社会共有的。不能说我前脚走,后脚就垮了、卖了,那就没意思了。”

好在他找到了一条“至少在目前看起来正确的路”——2005年,观复博物馆开始实行理事制度,此外家具馆、油画馆和工艺馆等已先后获得了冠名权,部分解决了博物馆的资金问题。就这样,观复博物馆平稳有效运行至今,不仅是中国唯一一家缴纳企业所得税的私营博物馆,还在上海、厦门、深圳等地开设了地方馆。

“观复能发展至此,主要是因为现在中国进入到了一个文化消费时代。故宫展一个《清明上河图》,夜里3点多就有人排队买票;大英博物馆百件文物展时,也是人山人海。”马未都觉得自己这一生最大的幸运是总能赶上好时代,而为了跟得上时代,他和团队又推出观复APP,除了发布展馆信息外,他计划聚集一批青年学者在APP上开课,讲述艺术和文化。

关于博物馆的最终归宿,他曾多次公开说“回归社会”。他还为观复博物馆描画了一个理想的场景:有一片绿地、树林,也有众多如他一样热爱文化的人,每个捐一定数额钱给观复博物馆的人,都可以做一尊雕像,喜欢蹲着的就蹲着,喜欢牵条狗的就牵条狗。雕像达到100个,本身就是文化景观。

等到某天心愿达成,马未都会在那片理想的草地上放两把椅子。其中一把椅子上,坐着他自己的1:1雕像,脚下铭牌铭刻“观复博物馆资助人001号”。另一把椅子,则静待来者,有人经过歇脚,也可以合影留念。