大集团的繁杂性拐点

2017-09-14

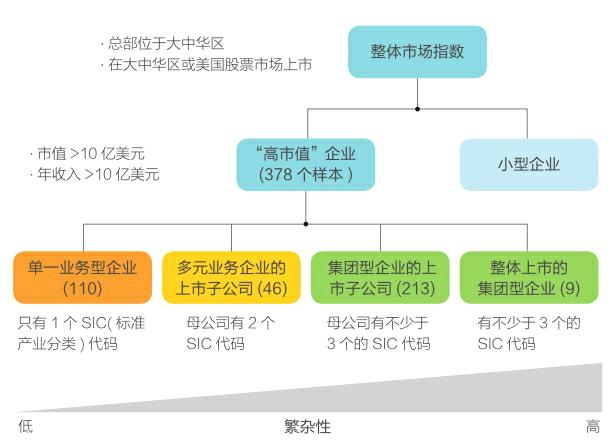

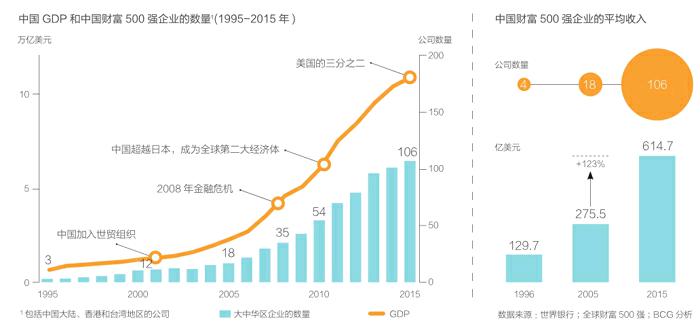

自2005年至2015年的10年间,大中华区(中国大陆、香港和台湾地区)经济快速增长,大中华区世界五百强的上榜企业数量从18家增长近6倍至106家,平均收入也从276亿美元增长到615亿美元。

针对大中华区大型上市企业总体股东回报率,BCG在研究中发现,82%的企业的总体股东回报率优于市场大盘总体的回报率,这显示出在大中华区“规模运营”是非常重要的价值创造基石。

规模运营的福利

BCG研究发现,大中华区集团型企业(有三个以上的产业分类)的价值创造能力,远胜全球美、日、英、德等主要股票市场上市的相同属性、体量的集团型企业。受益于过去10年总体经济的快速增长,大中华区集团型企业10年平均相对总体股东回报率超过7%,成为创造总体股票市场回报的重要发动机。

总结分析背后原因,政府向大型企业(2016年度的企业总市值、营业收入均达10亿美元)的资源倾斜扮演着关键角色。大型企业的企业形象、经营实力与过往发展成功经历,容易获得各级政府在选择合作对象时的青睐,助其获得融资、土地与人力的优势。大型企业可为政府带来产业发展、就业人口组合升级与税收增长,同时,政府也提供必要资源加速大型企业快速掌握业务增长的关键要素,形成良性循环。

比如,为带动当地经济发展,地方政府会为国内知名地产开发集团制定有利的土地竞买条件,降低其土地开发成本(通过地价折让/补贴等方式)并在其建设开发过程中予以全力配合(包括拆迁违章、渣土运输、公交站点迁移、环境整治等)。

除此之外,大型集团型企业具备四大优势:

充裕资本流通

跨行业集团由于布局多元业务种类,可以借由各业务之间自有现金头寸的交互流动满足资金需求。

过去5年中,在消费电子、建筑、机械、保险、电商零售等行业板块,集团型企业通过灵活、充足的内部资金调动,在洞察国家政策方向、把握行业发展机遇的前提下,能够更加迅速地调动资本投入新兴领域、获得快速扩张,形成单一行业企业难以比拟的优势。

针对外部融资渠道,集团型企业通过交互担保或集团背书, 比单一业务公司单独向金融机构贷款更易获得高额低息的融资。

伴随着中国宏观经济增速趋缓,不良率不断攀升,金融机构逐步调整贷款政策,大型集团型企业在资金获取方面将更具优势。

跨行业信息洞察

行业信息的快速变化与不透明现象在中国尤为突出,能够获得海量信息与数据的企业在竞争中占得优势。

通过多元跨界经营或生态系统的建设,集团型企业可以迅速累积跨行业、跨地域的一手数据信息,洞察行业变迁,进而对其业务模式、产品设计、客户服务进行针对性的创新与优化,促进集团内部的协同,确保集团型企业在行业生态内的重要地位和持续的信息优势。

例如,某互联网集团横跨电商、金融、物流、生活服务与IT等多元领域,借助跨平台信息的整合与共享实现了各业务领域对自身市场的深刻洞察。

消费者在其电商、O2O等平台的交易记录不仅有助于其金融业务了解潜在客户的个人风险状况,从而提供定制化的金融产品,同时也可帮助其物流业务更好地预测库存变化;而消费者在其社交媒体平台发布的信息则有助于其电商业务了解消费者个人的喜好,形成信息和数据的流动闭环。平台所积累的海量数据为其IT业务的大数据分析能力提供了良好的发展基础。

集团管理人才储备

在中国的商业环境中,集团型企业往往自带庞大生态系统与健全管理能力的形象。除了稳定的升迁通道以及大量的发展机会外,也给在集团内任职的专业人才提供许多政府资源、社会支持与人际关系网络。

得益于公司品牌和平台资源,大型企业集团相较中小型企业更容易吸引和留住人才,往往能够维持更系统化、更稳定的管理团队, 持续在稳健成长的业务基础上持续创造价值。

集团品牌价值

品牌在创建扩张后的高知名度,有益于促进集团型企业旗下不同业务的快速发展。相较于其他国家,中国的消费者品牌意识更强,品牌优势对企业发展显得更为重要。

例如,一家著名医药集团在收购两家药企后,分别对被收购药企的品牌予以背书,借助在消费者心中值得信赖的品牌形象,成功增加了消费者对被收购药企产品的信心,实现收入翻番。

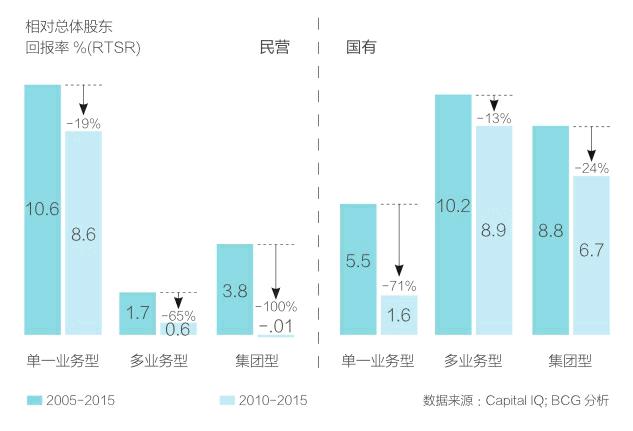

回报能力苦乐不均

过去10年的发展过程中,符合研究定义的大型国有企业数量从281家增长至332家,民营企业数量从97家增长至115家。按照国企、民企进行分类,国有集团型企业的相对总体股东回报率为+8.8%,远高于民营集团型企业的+3.8%,这显示由政府主导发展的国有集团型企业更容易实现为股东创造价值。

分析原因,除了政府资源对国有企业倾斜所带来的优势,国企对政策接受和解读的能力往往更为迅速和准确,能更快适应多变的经济形势,在发展过程中也集中累积本业领域的技术专才。由于岗位轮调的经营特性,国有企业的管理团队在把握全局和平台管理方面往往更有竞争力。

多元化国企表现领先

在国有企业方面,多业务型企业(有两个产业分类代码)达到+10.2%,明显高于单一业务型国有企业的+5.5%。由于多业务型国有企业跟集团型国有企业多为央企,规模较大,能调度的资源远胜于地方为主的单一业务型国有企业。endprint

同时,在国有集团型企业的管理模式中,领导团队多为任期制,在业务组合方面多由国家政策指导,各业务有各自的专业团队管理,在管理工作上更为注重建设集团平台能力,以支持各业务多元发展。

通过在资本运作、业务组合发展、人才梯队建设等的集团管理工作上投入更多资源,有效发展创造价值的集团管理平台与决策核心,促进多元业务的长期发展。

专业化民营回报最高

民营企业方面,单一业务型企业(只有一个产业分类代码,其业务聚焦于单一产业)的10年相对总体股东回报率高达+10.6%,为所有企业分类中最高,同时远胜于多元型(+1.7%)和集团型民营企业(+3.8%)。

单一业务型的民营企业由于业务聚焦,管理模式并不需要像多业务或集团型企业因为业务多元化而变得复杂,且这些民营企业大多仍由创始人团队持续担任企业最高领导、在原有商业模式上扩大规模,在面对多变的环境局势时,只要创始人与核心管理团队能够根据过往的成功经验,针对熟悉的价值链内的变化进行快速决策,大多能够维持收入与利润的稳定增长。

集团型民营挑战增大

伴随国家整体经济增速放缓,所有企业类型的相对总体股东回报率都呈现下降趋势。从国有企业来看,集团型与多业务型企业仍保持着较强的价值创造能力,维持超越大盘表现6%以上。

相比之下,以地方国企为主的国有单一业务型企业,在经济增速放缓的过程中逐渐失去收入增长的动能,回报率从10年期的+5.5%大幅下降71%,至+1.6%。

出人意料的是,民营企业中的集团型企业抵抗经济增速放缓的能力最差,从10年期的+3.8%大幅下降到近5年期的-0.1%,充分显示在业务快速扩张、经营多元化的同时,多元化的大型民营企业受到了业务繁杂性带来的多重挑战,创造价值的能力大幅降低。

细究其中原因,在经济快速发展的期间,这个群体充分发挥市场灵敏度高、业务决策快、业务组合调整灵活等优势迅速做大做强,借由大幅投入资本到新领域实现收入增长,利润总额也水涨船高,但是,经济增速放缓以及过度多元化的业务跨度,“繁杂性挑战”正让他们遇到强烈冲击。

尤其,中国的民营企业家往往习惯成为“全面管理者”,随着企业规模不断升级、业务板块不断多元,仍然维持创业以来的管理模式。这种亲力亲为型的管理与决策模式常给民营集团型企业带来业务拓展压力。且由于新旧业务板块差异度大,创始人及传统高管团队对于新板块的成功要素的把握和具体实践指挥能力有所不足,导致决策失據。

价值破坏型大幅增加

虽然利润总额增长与规模运营是集团型企业创造价值的主要来源,但是,盲目追求规模扩张并不能给所有企业股东带来价值。

就利润总额增长分析,在利润率没有大幅提升的前提下,销售规模放大是股东回报率提升的核心驱动因素,但持续增长的销售业绩将伴随宏观经济增长趋缓而不断承压。

同时,研究团队分别以5年与10年为单位对收入增长与总体股东回报率进行交叉比对,发现收入增长、总体股东回报率呈现负值的“价值破坏企业”从10年期的3%大幅增长到5年期的22%。

这些“价值破坏型企业”,通常由举债实现规模扩张,而收入增长所带来的现金流主要用作偿还债务,并没有成为支持创造价值的关键举措,无法实现利润增长,收入的增长无法帮助市场走出困境。

无论国有还是民营集团型企业,往往都面临业务组合分散不易创造协同效应、企业集团总部定位模糊不易创造价值、各业务单元部门主义强烈、业务庞大繁杂不易快速应对市场挑战等弱化价值创造能力的业务繁杂性因素。由于共同的与特有的业务运营的繁杂性,集团型企业若没有成功建立一个强有力的集团总部平台,在为股东创造价值的道路上常常走得尤为艰难。

中国市场正逐渐步入新常态:告别双位数的超速增长阶段,走向稳中趋缓的状态。这意味着中国企业过去成长得益于的整体市场增长优势将逐渐消失,一味依靠生产要素投入和市场容量快速扩张将无法继续支撑企业未来的获利增长。

在此经济环境下,大中华区的集团型企业将主要面临两大挑战:

资本浪费与业务组合失焦:许多企业在过往经济形势利好时,急于投入资本、扩张业务,而忽视了对业务组合的管理与资源配置的战略设计。在新常态下,不同业务的盈利能力将出现明显分化,企业若不能根据自身资源与能力优势及时调整资源配置,将错失发展良机亦或被不良资产拖累,蒙受重大损失。

缺乏以“内功”推动业务的创新能力:大多数企业的增长长期由市场“外力”带动,依赖于粗放式的增长模式(高投入、高消耗、高污染与低效益),缺乏对技术创新能力的投入,较国际领先水平存在较大差距。

随着市场“外力”的逐渐弱化,企业的成本优势不再,只有不断修炼创新“内功”,才能够实现差异化的竞争优势。endprint