十红滩铀矿床北矿带沉积相与铀成矿的关系

2017-09-11乔海明武正乾

伍 群,乔海明,武正乾

(中核集团核工业二〇三研究所,陕西 咸阳 712000)

十红滩铀矿床北矿带沉积相与铀成矿的关系

伍 群,乔海明,武正乾

(中核集团核工业二〇三研究所,陕西 咸阳 712000)

以十红滩铀矿床北矿带中侏罗统西山窑组第三岩性段为主要研究对象,通过岩性、沉积序列分析、剖面对比分析及层间氧化带特征,从沉积学的角度分析了北矿带铀矿化的发育条件和成矿机制,并分析认为北矿带西山窑组第三岩性段以辫状河—沼泽相沉积为主。通过与氧化带、铀矿化的对比分析,发现西山窑组第三岩性段的岩相特征对氧化带和铀矿化的分布、形态有明显的控制作用。

北矿带;沉积相;层间氧化带;铀成矿

吐哈盆地十红滩铀矿床为典型的层间氧化带砂岩型铀矿床,由南、北、中三个矿带组成,其中60%以上的资源量产于西山窑组第三岩性段中。并分析认为北矿带西山窑组第三岩性段以辫状河—沼泽相沉积为主,辫状河砂体作为容矿层已经形成共识,砂体特征是控制铀矿体规模和空间分布的最主要因素,而砂体又受沉积相控制,因此针对研究区找矿目的层的沉积相开展研究,而沉积微相与铀矿化形成的关系研究在本区却少有人触及,沉积微相往往影响着铀矿化的空间定位,无疑对于该矿带的进一步勘查具有重要的意义。

1 西山窑组第三岩性段的沉积相特征

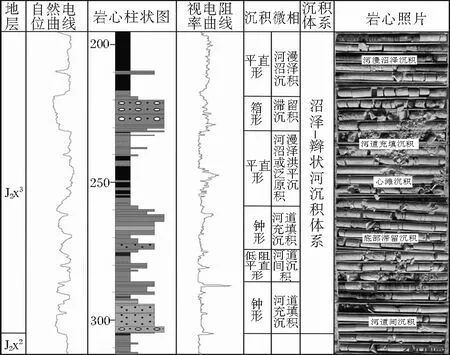

1.1 单井沉积相

研究区西山窑组第三岩性段以辫状河—沼泽沉积为主,该组上、中、下亚段分别发育一套河道冲填沉积砂体,其砂体粒度和稳定性较好,上亚段顶部发育一套河漫沼泽沉积。垂向上,测井曲线主要表现为钟形、平直形、箱形、低阻平直形,箱形和钟形组合型曲线主要反映了河道充填砂体,主要由砾、砂组成。平直形及低阻平直形主要为河道间泥岩、泛滥平原河漫沼泽沉积、决口扇沉积,并且具有下粗上细典型的正粒序特征[1]。西山窑组第三岩性呈退积序列,表现为河道充填滞留沉积—心滩—泛滥平原/河漫沼泽沉积(图1),反映了河道多期次迁移与叠加。

图1 北矿带ZK15-43孔单孔沉积微相分析

1.2 连井沉积相分析

利用同一剖面的多个钻孔的岩性颜色及测井曲线进行对比分析,不仅可以查明辫状河道砂体及隔水层的剖面形态,以及河道的下切和侧向迁移现象,还可以反映出剖面中铀矿化部位及氧化带成矿方向。

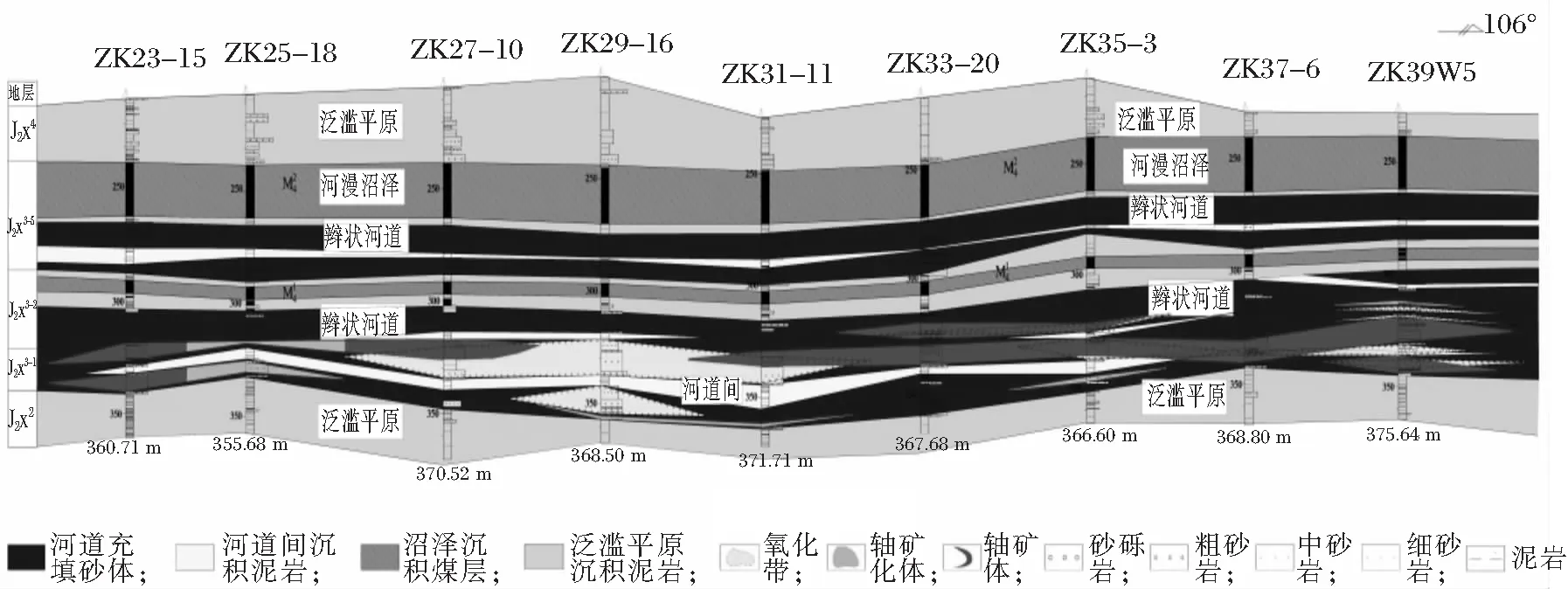

从横向剖面上来看,西山窑组第三岩性段(J2x3)以辫状河—沼泽沉积为主,同时沉积了J2x3-1、J2x3-2、J2x3-33层砂体,从剖面图可看出3层砂体主要为河道底部滞留沉积、心滩沉积,砂体之间为河道间沉积泥岩及沼泽沉积煤层,顶部沉积厚约15 m的泥岩和煤层,形成良好的隔水层顶板,厚度稳定,为泛滥平原及河漫沼泽微相沉积。各层砂体之间渗透性、连通性、成层性均较好,并形成铀储存有利的“泥—砂—泥”结构。

砂岩主要为砾岩、砂砾岩、粗砂岩,可见楔状、板状及小型槽状交错层理,磨圆度差、分选差,总体较疏松,局部由于钙质胶结而显致密,渗透性较好。含矿砂岩厚度较大,一般为10~40 m,主要为灰色,局部含大量的炭化植物碎屑、黄铁矿结核。

1.3 沉积相特征研究与分析

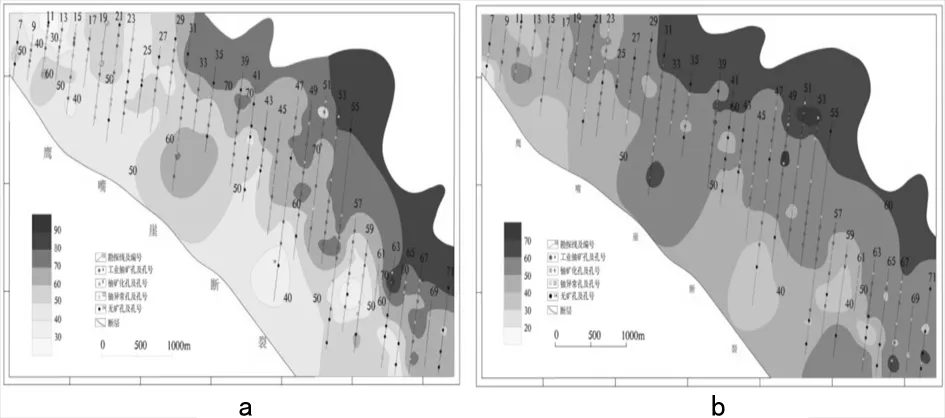

在野外观察分析的基础上,收集了200余口钻孔资料,在小层对比划分的基础上,分析钻孔中砂体的发育与砂体相关数据的统计,并在此基础上绘制了砂体厚度等值线图和含砂率等值线图。

砂体厚度等值线图反映了骨架砂体的空间展布规律(图2a),砂体大致沿河道方向展布,并有沿北东向增厚的趋势。该区砂体主要由多个沉积旋回的辫状河心滩沉积、河道滞留沉积及泛滥平原沉积组成,砂体粒度较粗,砂体呈SW-NE向条带状展布,厚度由西南向东北向变厚,砂体主要集中在29~41、45~57和61~69线之间,在NE部逐渐变深,呈现出平原辫状河道分叉的特点。砂体厚度厚度较大,最大达98 m左右,平均约为60 m,其中砂体厚度高值区代表辫状河道、心滩沉积,砂体平面上呈舌状分布。

图2 北矿带西山窑组第三岩性段(J2x3)砂体厚度及含砂率等值线图

在统计的含砂率图中可以看出(图2b),该层中含砂率较高,其与砂体等厚图边界基本一致。图中含砂率高值区沿北东向河道中心分布,代表滞留沉积和心滩沉积。该区东北部含砂率相对比南部要高,含砂率最高到70%,平均约50%。同时低于50%的等值线也勾勒出泛滥平原和决口扇沉积区域,这对恢复研究区的古沉积环境、确定物源具有极为重要的作用。

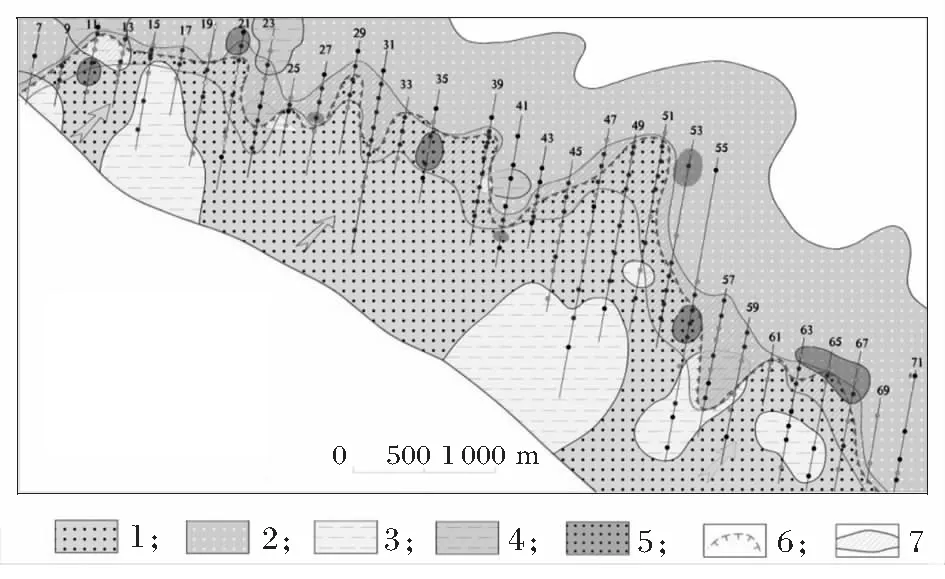

根据砂体等厚度等值线图和含砂率等值线图,可以大致绘制出西山窑组第三岩性段沉积的平面展布图(图3)。对北矿带第三岩性段沉积体系进行了精细研究,第三岩性段辫状河道由三期河道组成,分别由第三岩性段上、中、下亚段河道充填砂体组成。第三岩性段以河道充填、泛滥平原、河漫沼泽沉积为主,沉积微相类型单一,砂体厚度、粒度稳定性好,有利于氧化流体的补给和运移,多形成以卷状为主的铀矿体。

砂体厚度和含砂率由SW-NE向都呈现出减小—增大的特点,由于在河道范围内砂体的厚度和含砂率相对较大,再加上砂体等厚线图和含砂率等值线图的形态,判断可能存在多条河道汇合或者单条河道分叉。但是,由于该地区西山窑组沉积时区域古水流方向主要为SW-NE向,并可能存在多支物质来源,主要为盆地西南部基性—中酸性火山岩、火山碎屑岩及浅变质海相碎屑岩、碳酸盐组合[2],因此可推断为3条分支河道在该区汇合。

平面上,研究区内主要分布的是辫状河道沉积,以厚层砂岩为主。河道周围为泛滥平原相沉积及决口扇沉积,以泥质、粉砂质沉积为主,砂岩厚度较小。辫状河道中局部分布有河道间沉积,其砂岩厚度较薄,泥质夹层增多且加厚,使含砂率值减小。河道间沉积无疑增加了平面上沉积物的非均质性、使砂体的连续性变差,也使地下水在该处渗流时流速减慢,当泥岩厚度很大时,会阻止地下水的流动,可能对氧化还原过渡带及铀矿化的形成有利。

1 河道充填亚相黄色砂砾岩;2 河道充填亚相灰色砂砾岩;3 泛滥平原/河道间沉积黄色泥岩;4 泛滥平原/河道间沉积黄色泥岩;5 心滩沉积砂岩;6 层间氧化带前锋线;7 铀矿体

图3 北矿带西山窑组第三岩性段(J2x3)沉积相、后生蚀变与铀矿体空间分布关系

2 沉积相与铀成矿关系的探讨

层间氧化带砂岩型铀矿化的过程实质上就是铀的活化、迁移和沉淀的过程,是各种成矿要素相互作用、多种有利条件耦合的结果[3]。在三叠纪—中侏罗世,盆地内形成了一套冲积扇、辫状河、辫状河三角洲及滨浅湖相含煤碎屑岩沉积,构成该区重要的含铀建造层,为铀的预富集和后期成矿流体运移提供通道。冲积扇—河流相沉积体系形成的厚大而稳定的砂体是层间氧化带砂岩型铀矿赋存的良好载体,而湖沼环境中形成的泥岩、煤层则组成稳定的隔水层,为层间氧化带的形成和发展创造了条件[4]。

通常认为,有利的成矿砂体厚度多在10~30 m之间,而北矿带地区西山窑组第三岩性段砂体的中亚段、下亚段砂体厚度分别为10~30 m,砂体的稳定性和连通性较好、粒度较粗、结构疏松,使得氧化流体有充分的运移空间。经统计北矿带97个工业孔中有81个孔的成矿砂体厚度在10~30 m,比率达83.5%。

2.1 砂体结构对铀成矿的影响

野外岩心编录发现研究区含矿目的层砂体岩心疏松,胶结程度低,渗透性较好。上部泥岩或煤岩隔水层2~30 m,平均20 m左右;中间3层砂体厚度大多10~40 m,平面上砂体连续稳定,由于河道横向—纵向的切割,使目的层砂体连通性较好;下部为西山窑组二段厚层深灰色泥岩的底板隔水层,有机质富集。但因鹰嘴崖断裂南边因后期构造运动,地层遭受剥蚀,使来自地表的含铀含氧水直接垂向渗入含矿层中,发育潜水—层间氧化成矿作用。

2.2 沉积相控制

研究区发育单一的低弯曲度辫状河相沉积,以辫状河道、心滩砂体沉积为主,这类砂体由于沉积环境变化不大、物源供给相对稳定,地层沉积厚度大,横向展布宽,且经过一定距离的搬运,沉积物分选磨圆较好,因此渗透性能好,有利于地表水的渗入成矿作用发生。

2.3 容矿岩石控制

本区目的层容矿砂体主要以砂质砾岩和含砾砂岩为主的辫状河沉积,粒度较粗,成熟度低,分选磨圆较好,多为次圆状。岩石疏松,以杂基支撑为主,颗粒支撑次之,泥质胶结,有机质及黄铁矿等还原介质极为发育,具有较高的还原容量。因此,在地表含铀含氧水的渗入过程中,岩石中的有机质及硫化物不断消耗地下水中的游离氧,一方面导致岩石本身发生后生氧化而呈现出从上向下由氧化到还原的地球化学分带,另一方面使得地下水中高价态的铀被不断还原成低价态的铀而逐渐沉淀下来,并富集成矿。另外岩石中长石、岩屑(多为花岗岩屑和火山岩屑)较多,因后生氧化蚀变而长石水解的产物及粒间的粘土矿物吸附并富集铀。

2.4 砂体非均质性变化对铀成矿的控制

北矿带地区西山窑组砂体虽较连通,但由于河道的多期次迁移叠加,导致垂向上在砂体之间出现多个泥质夹层,由于剖面上岩相的变化,导致了砂体由均质性向非均质性变化。图4所示剖面为北西南东向,基本上垂直于地下水的流动方向。

图4 北矿带第三岩性段(J2x3)横向剖面沉积相与铀矿体剖面

图4中西山窑组第三岩性段J2x3-2、J2x3-1两个亚段的氧化带距离长、规模大,并且两个亚段氧化带在泥质夹层增多和河道间沉积的部位变薄,以至于局部尖灭。矿体主要位于剖面的中右侧有河道间沉积和含泥质夹层的部位。图4中由于河道间泥岩的存在,使得氧化带在ZK29-16钻孔中出现分叉,并在ZK23-15、ZK35-3、ZK39W钻孔中铀矿化出现分叉。造成矿化如此分布的主要原因是泥质条带中富含有机质,且地下水流速在岩性界面附近发生变化,导致铀的沉淀富集。

3 结 论

1)通过岩心、测井曲线和岩性特征等分析认为,北矿带铀矿床赋矿层位西山窑组第三岩性段主要为辫状河道、心滩沉积,为一套砂砾岩组成的砂体,河道外侧主要为泛滥平原、决口扇及河漫沼泽沉积,以泥岩、煤层沉积为主,河道顶部及底部形成一套稳定的隔水层。

2)西山窑组第三岩性段为一北东向展布的河道,主要由三个次级河道组成,河道发育稳定,为后期铀成矿提供储矿空间,河道中间出现有泛滥平原沉积,决口扇及沼泽沉积在平面上反映不是很明显。

3)辫状河道砂体良好的连通性为成矿流体运移提供空间,是控制氧化带发育及矿体富集程度的最有利砂体,辫状河道在垂向上的岩性变化,特别是河道间沉积的出现,砂岩厚度的减小和砂岩中泥质夹层增多,阻碍了氧化带的继续前进,加上砂体本身所具有的还原能力,使氧化—还原过渡带长期滞留在这些部位,铀也不断在其中富集成矿。

[1] 邓小卫, 蔺志璧, 王国庆, 等. 吐哈盆地十红滩铀矿区电测井曲线形态特征与沉积环境分析[J]. 铀矿地质, 2007, 23(3): 170-176.

[2] 权建平, 徐高中, 李卫红, 等. 构造对吐哈盆地西南部十红滩砂岩型铀矿成矿控制作用的研究[J]. 世界核地质科学, 2006, 23(1): 5-11.

[3] 陈奋雄, 聂逢君, 张成勇, 等. 新疆伊犁盆地蒙其古尔地区下侏罗统三工河组沉积相及其与铀矿化的关系[J]. 古地理学报, 2016, 18(5): 833-841.

[4] 王保群. 吐哈盆地层间氧化带砂岩型铀矿成矿条件分析及远景预测[J]. 铀矿地质, 2000, 16(6): 321-326.

Sedimentary Facies of the Third Lithologic Section of Xishan Kiln Group in North Mine of Uranium Mineralization

WU Qun, QIAO Haiming, WU Zhengqian

(ResearchinstituteNo.203,CNNC,Xianyang,Shanxi712000,China)

Based on ten red beach uranium deposits in north ore belt of the third from Jurassic lithologic section as main research object, we have made an analysis of lithology, sedimentary sequence in the characteristics of interlayer oxidation zone,including metallogenic mechanism of uranium deposit in northern ore belt. Through a comparative analysis of oxidation zones and uranium deposits, we think the characteristics of rock facies in the third lithologic section of Xishan furnace have obvious control effect on the distribution and morphology of oxidation zone and uranium mineralization.

North ore belt; Sedimentary facies; Interlayer oxidation zone; Uranium mineralization

2017-06-10

中国核工业地质局下达项目新疆吐哈盆地砂岩型铀资源调查评价与勘查(201618)

伍群(1989-),湖北安陆人,助理工程师,研究方向:铀矿地质勘查,手机:18409203203,E-mail:3318073211@qq.com.

P619.14

A

10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2017.04.009