例谈高中生物学教学中的“问、想、做、评、悟”

2017-08-21常晓芳

常晓芳

(广东省东莞市常平中学 523570)

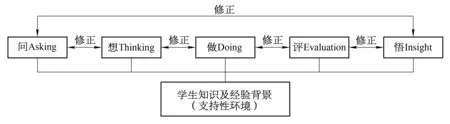

ATDE教学模式是由台湾陈龙安教授1990年在总结了吉尔福特、帕尼斯、泰勒等人模式的基础上提出的一种培养学生创新思维能力的教学模式[1]。该模式由问(asking)、想(thinking)、做(doing)、评(evaluation)四个环节所组成,笔者在此基础上增加了悟(insight)这一环节(图1),构成ATDEI,使学生能够在问中想、想中做、做中学、学中评、评中悟,从而真正实现知识和能力的内化。现以人教版高中生物必修二“肺炎双球菌转化实验”教学片段为例,探讨该理念在高中生物学教学中的应用。

图1 增加“悟”环节的教学模式图

1 问——精心设疑,诱发想象

问是教学的起始环节,强调问题的设置应以学生的已有知识和生活经验为情境。这样的情境来源主要是两个:教材和现实的生活。教师应该特别关注教材中材料分析、一些典型案例以及能够和生产生活实践相结合的内容模块,通过一系列问题的设计,唤醒学生的旧知和生活经验,激发学生的探究欲望,诱导学生展开进一步的想象。

例如,在“肺炎双球菌转化实验”教学中,学生已经知道了染色体在生物体的遗传和变异中起着重要作用以及染色体的主要成分是DNA和蛋白质。此时,教师可以提出开放性问题:染色体的两种组分中究竟哪一种是遗传物质呢?请说明理由。

2 想——激发思维,问题求解

想象力比知识更重要,知识往往是有限的,而想象力却涵盖了整个世界,它是推动知识不断进步和完善的源泉,虽然想象不能直接产生有创新价值的新形象,但是却可以为产生新形象的创新思维活动提供解决问题的方法。针对上一环节提出的问题,鼓励学生进行类比和联系,给予学生充足的时间,发散思维、充分联想,也可以教材中的背景材料为出发点,驱动学生的想象。

例如,在“肺炎双球菌转化实验”教学中,依据教师提出的开放性问题(染色体的两种组分中究竟哪一种是遗传物质)组织学生展开分组讨论,给予学生适当充裕时间进行交流,教师在教室中巡视并征集问题解决方案,进行归类并在大屏幕上投影。在这个环节,学生提出来的思维方案主要有三种:①蛋白质是遗传物质。原因是各种氨基酸按照不同的方式排列形成了不同的蛋白质,在氨基酸多种多样的排列顺序当中可能蕴含着遗传信息;②DNA是遗传物质。原因是DNA是由4种脱氧核苷酸聚合而成,每种核苷酸都有一个特定的碱基,在构成DNA的那些脱氧核苷酸排列顺序中可能储存有遗传信息;③蛋白质和DNA都可以作遗传物质。原因是蛋白质和DNA都是由其基本单位脱水缩合而成,在基本单位的排列顺序中都有可能蕴含遗传信息。教师在对这些设想进行点评时,不要急于公布最终的正确答案,而应引导学生以小组讨论的形式认真交流、比较,寻找异同,引发学生间思维的碰撞。引导学生“能不能通过实验来证明呢?”让他们带着问题进入到下一环节。

3 做——探索实践,寻求真知

做是教学的关键环节。针对上一环节学生提出的假设,学生强烈渴望知道其假设是否正确。教师可以通过组织学生进行各种有效的活动,让学生在做中学、学中做、做中评、做中悟,通过“做”的一系列活动找出解决问题的方法,获得问题的最佳答案。在做的过程中,按照小组分工来进行,在讨论和交流中相互合作、相互启迪,在实际活动中寻求解决问题的策略,培养自身的高阶思维。

例如,在“肺炎双球菌转化实验”教学中,经过上述一系列“想”之后,学生对科学问题有了更加深入的认识,再加上小组内和小组间激烈的讨论,这有助于学生批判性思维和创新性思维的养成。本实验由于在高中阶段进行模拟或演示都比较困难,所以教师可以安排学生阅读教材,并用投影仪将格里菲斯的肺炎双球菌体内转化实验动画展示给学生,在教室中巡视并观察学生的执行情况。当学生看到第四组实验:将R型活细菌与加热杀死后的S型细菌混合后注射小鼠,小鼠死亡,且从小鼠体内分离出S型活细菌时,学生表现出疑惑的表情,自发地在小组内展开了讨论。可以看出:当实验现象与学生的预期不一致时,可以大大提高学生的兴趣和求知欲。学生经过小组讨论,选取代表回答。通过分别对比实验中的一、二组,二、三组,三、四组可以得出:加热杀死的S型细菌中必然含有某种“转化因子”,这种转化因子将无毒性的R型活细菌转化为有毒性的S型活细菌。

4 再问——进一步设疑,诱发想象

紧扣上一环节,教师在学生已有知识背景下,提出问题串:这种“转化因子”是什么?S型菌的化学成分很多,要找到转化因子,应该如何去设计实验?其中最关键的设计思路又是什么?

5 基于再问的想和做

学生通过查找教材资料中S型菌的化学组成发现:这种转化因子可能是荚膜多糖、蛋白质或DNA等,因为肺炎双球菌的化学成分只有这些,除此以外别的物质不可能做转化因子。为了引导学生,笔者随手在讲台上拿起一个空粉笔盒模拟S型菌的多糖类荚膜,往里边装一只红色粉笔、一只蓝色粉笔还有一只黄色粉笔分别模拟S型菌的DNA、蛋白质及其他物质,这样可以化抽象为具体,可以更直观地引发学生对问题的思考。学生经过思考、分析、讨论后不难想到:如果我们能将S型菌中的物质进行分离提纯并进行鉴定,把这些物质分别加入到培养了R型菌的培养基中混合培养,直接、单独地观察它们的作用,上述问题就迎刃而解了。这时,教师再用多媒体展示艾弗里等人的肺炎双球菌体外转化实验给学生。每个学生都仔细地看着模拟动画,都想知道究竟S型菌中哪种物质才是转化因子,也非常想知道观察的结果是否与自己的想象一致。这样就强烈激发了学生的好奇心与求知欲。当学生看到只有加入了S型菌DNA的R型菌培养基才会出现S型菌时,与自己推想结果相同的学生欢呼不已,像是打胜了一场战役。

6 评——评判公正,收获实效

公平合理的评价是体现学生学习效果的基础。师生应相互欣赏、相互尊重,共同制定标准,选择最佳方案,共同评价。在此过程中,教师应该把形成性评价和终结性评价相结合,知识评价和技能评价相结合,不仅要使学生构建完整的知识体系,还要把学生的终身发展作为终极目标。学生从中不仅学会了倾听、学会了质疑、学会了表达,还学会了展示,在经历了不同思想的激烈碰撞后,能更好地完善思维,提升自己的语言组织与表达、总结归纳等能力。

例如,在“肺炎双球菌转化实验”教学中,经过上述一系列环节,教师和学生通过共同制定的评价标准,对课前资料的收集、问题的引导、创新思维的提出、“做”的过程中个体、小组(内、间)分工的明细程度、讨论的激烈程度、评判的准确度、语言表达的规范程度和问题作答的积极程度等作出合理科学的评价。由于学生是多元化的,教师应注意学生间的差异性,善于发现每个学生的潜能,以不同层面、不同视角看待每一个学生。让学生真正成为课堂的主体,教师适时地引导,充分调动学生学习、思维和实践的积极性,充分提高课堂实效。

7 悟——拨开迷雾,重建新知

悟是教学的最后一个环节,也是一个关键的环节。在“肺炎双球菌转化实验”教学中,学生通过问-想-做-评两个循环的思考、分析、讨论、交流、总结后,与自己课前已有的知识和生活经验作对照,做出了创新的想象,经历了严谨的“做”的过程,探究得出的科学概念更具合理性和可接受性。只有经过这种认真思考、反复讨论、实验检验、对问题进行合理评价的过程,学生才会完全摒弃之前产生的迷思概念,从而建立起科学概念。在此基础上,学生进一步思考:如果要使实验变得更加完善,是否可以给加S型菌DNA的那一组设置一组对照来进一步证明呢?艾弗里等人的实验中提取出的DNA纯度是100%吗?这样,经过“悟”的环节,学生不仅提升了自身的思维能力,对知识有了更全面的认识,同时也很自然地进入到了下一片段的教学中去。