张保声 妙墨双钩 意致广大

2017-08-02温秋圆邓丽云

温秋圆+邓丽云

【人物简介】

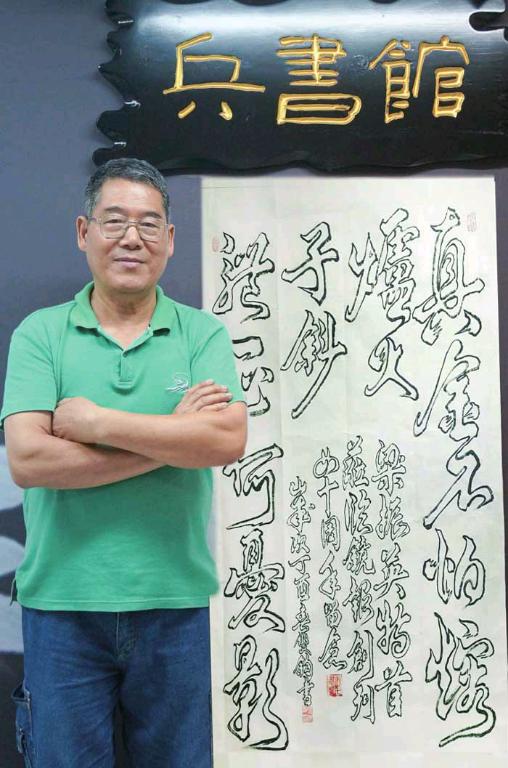

张保声先生,著名双钩书法家,广东汕尾人,号书艺懒人。美国纽约诗画琴棋会会员、大风堂画学研究会会员、香港书法协会会员,香港书画笔艺会会员。曾就读於清华大学美术学院高研班,师从张大千再传弟子、现任大风堂画学研究会会长施云翔先生,以研习中国青绿、浅绛、泼墨泼彩、山水墨韻。

双钩书法是中国书法艺术发展的必然产物,以其独特的手法呈现别具意境的汉字之美,所需功底之深厚,且需字形了然於心,难度颇大,致使其一直处於传统书法的“边缘”地带。张保声先生忘我的痴迷於双钩书法,从童年至今几十载岁月坚持,铸就了如行云流水般飞舞而出的墨韻,每件作品都寄託了他对这项艺术的深沉情感。

妙墨双钩 千年神韵

华夏文字,博大精深,灿若星河;中国书法,册册卷卷,浩如煙海。延绵数千年的中国书法史,蕴藏着中国传统文化最锦繡的篇章,犹如无言的诗、无形的舞、无图的画、无声的乐,以深远的墨韻感染着观赏者。

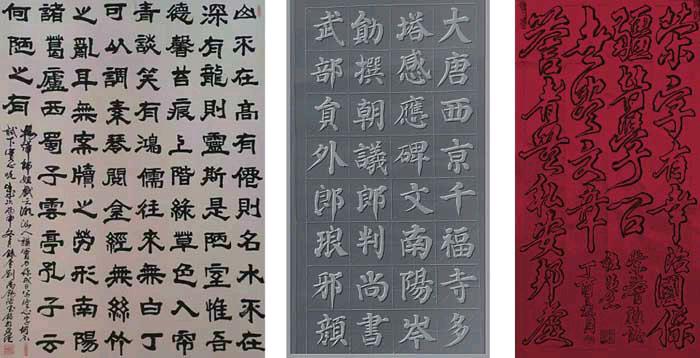

这其中,双钩书法便是书法宝库中别具特色的一个品类,据史料记载,其以笔单线直接书写出某种字体的空心字,始於唐代,受当时印刷技术的限制,人们为了能使名家书法佳作得以流传,便按作品原样勾勒出空心字体,然後再填上黑墨,以使得观者得到近似真蹟的作品,顺其自然地成为人们学习书法的一种方式。史载唐初冯承素是双钩书法第一高手,他奉唐太宗之命用双钩技术临王羲之《兰亭序》真蹟填墨,比传世石刻《兰亭序》更飘逸脱俗而成为天下第一行书的神龙本,此双钩技法盛行於北宋。悠悠千餘载,岁月流转,因实用与难度,至今卻濒临失传,幸得张保声先生将妙墨双钩的神韻再次呈现世间。

张保声先生的双钩书法臻於至善,泼墨挥毫之间如行云流水般,一气呵成。2016年,他在美国纽约曼哈顿百老汇大街著名的456画廊举办的“张保声双钩书法墨韻展”,吸引了海内外众多书法大家及爱好者前往观摩,多家中文媒体竞相报道。展会现场他为近50名观众即兴创作双钩字,每幅字均以求字者的人名为构思,笔走遊龙,融汇古韻,技惊四座,让众人惊叹不已。

其字笔法精细,用毫似篆,如凿刻之跡,勾连流转,劲力畅达,字形飘逸而出。张保声先生通过双钩书法创作了长达18米的《滕王阁序》,他在双钩书法艺术美感的基础上,潛心钻研並以中国山水画的墨韻为灵感,融入用毛笔进行双钩书法创新,令双钩字迈向一个新高度。此幅作品在墨韻展上引发热议,並获讃“巨幅《滕王阁序》让人大开眼界!双钩书法无与伦比!”

宋代双钩书法名家姜夔在《续书谱》中称:“双钩之法,须得墨晕不出字外,或廓填其内,或朱其背,正肥瘦之本体”。宋代大诗人陆放翁更以“妙墨双钩帖”盛讃双钩书法神韻。古今书法家,在写好“双钩”字型後一般多填上墨,以求神似。而直接採用“双钩”法创作书法的形式並不多见,而张保声先生的作品堪称别具现代创新艺术美感的代表之一。

据张保声先生介绍,他不仅注重表现双钩书法的独有的艺术美感,並在此基础上,注重吸收古人名家之长,一撇一捺都讲究稳健飘逸,恰似中国太极,气韻相连,有张有弛,险中求稳,每个双钩字起笔与收笔都要互化、相呼应,对於通篇作品亦是如此。张保声先生还融通了双钩书法的另一特点,可写盈寸之字,也可书写几十米甚至百米见方的大字,此技艺是书法艺术的奇葩,展示了双钩字只写轮廓就成大字的特点。

见字如晤 畅意人生

常言道字如其人,见字如晤。张保声先生融大家之所长创新的灵动隽秀的现代双钩法,若遊丝萦绕,时而飘逸而出,时而劲风斗转,时而连绵不断,或一笔而为数字,或字中字之形,或以书中画相融合,回味无穷……正恰似他经历起伏人生後的释怀与畅意。

张保声先生出生於素有古建筑之乡的广东省汕尾市,此地自古以来能工巧匠辈出,从事古建筑者必精於泥雕、水墨丹青及书法等传统艺术及技艺。而他自小便喜爱涂鸦,且受尤擅丹青並一生从事古建筑事业的祖父以及身为石刻、微型山水盆雕、民间艺人的外公影响,使得他一直身受传统古建筑文化的影响並从中寻得归属。

不过早年间,书法只是作为张保声先生的一项个人爱好,伴随他的成长和人生历练的增长日益喜欢。

张保声先生於1979年移居香港,以其擅长的装修知识与古建筑文化而起家,经过了最初的单打独斗到率领团队崛起於香港建筑业及国内酒店的装修行业。在80年代初的香港,年纪轻轻的他便坐拥千万身家,财富最高峰时期拥有十层楼,後因痴情险些一败涂地。前半生的积淀中有过为生存的艰辛打拼,有过艰难讨薪,还有过因错信他人而经历人生两极的颇具传奇色彩的人生旅途。但他经历了大彻大悟般的人生感悟,最终回归到本心,得出“人生一世,皆如浮云,唯有书画艺术才可传世。”

的确,在交谈中我们了解到,张保声先生无论行走於人生那个阶段,从未放棄过对於书法的热爱,笔耕不辍,未曾停止过对书法世界的探索。经常就地取材,随手拾得一根树枝或一支笔,便可开始双钩字的创作工作,故而从幼年至今,几十年来孜孜不倦的研习,从最初的整体双钩,到叠字双钩、草体双钩,到现今的汉字合体双钩,通过不断的创新与融汇,並吸收国画墨韻的大美元素,来丰富双钩书法的美感。

如今已至得心应手之境的张保声先生,对於接踵而来的讃美和荣誉,则是淡然置之,仍时常神遊於双钩书法的世界之中,沉浸於上下求索的漫漫长路之上,一旦碰上名家佳帖,便会寻来进行研究和创造一番。

当代使命 意致广大

随着现代化科技的发展,越来越多的年轻人正经历着“提笔忘字”的文化本能的退化。对於此,张保声先生则希望能看到更多的年轻人能夠接触並认识到双钩书法的文化之美,並学习和练习这一传承千年之久的华夏瑰宝。

张保声先生最喜欢做的事情,便是经常通过高端的大型展览、展厅,精緻的书法切磋、名帖专研等各种形式,以字会友,让更多的人能夠亲临双钩书法的灿烂境地。

为此,他还拜师求艺於张大千再传弟子、现任大风堂会长施云翔先生,研习中国泼墨、浅绛、青绿山水等画艺手法,由於其自小承传古建筑文化,因而在施云翔先生的点拨之下,愈发的技艺精湛。

据张保声先生介绍,施云翔先生绘画数十年,博览群书,遊遍名山大川,创作承传统,融汇自然,大象无形,且先生极端低调,虽不是国家美协会员,其山水画技艺已超过前辈,其为绘製长江万里图,从长江源头写生至出海口,历时10年,百米长卷的长江万里图不论泼墨泼彩技艺及篇幅都超越其师公张大千的30米长江万里图,青出於蓝而胜於藍,震撼国画山水界。

书画乃同源,张保声先生则取画艺之精华,不拘於古人,大胆的将国画等技艺手法融合於书法的创作与创新之中,在常人看来难度很大的双钩字,他卻能在短时间内,一挥而就,如鱼戏水,遊刃有餘。书写的过程充满“奇哉”“妙哉”之感,手中的笔如同智慧之星横扫而过,並将画意中的勃勃生机与自然之美於双钩书法之中体现的淋漓尽致。

除此之外,我们通过交谈还了解到,张保声先生不仅书画了得,对於音律也极为精通,可谓多才多艺,而这些都被其用於双钩书法的创新与借鉴之中。

在中国五千年有系统文字记载的历史中,中国书法艺术无疑起到了承载历史、传承历史文化的不可估量的巨大作用。双钩书法作为中国书法艺术的必然产物,其永垂不朽的生命力,灵秀飘逸的艺术美感,在当下快节奏的韻律中,其所沉淀的文化魅力,其所蕴含的意象之境、以及修身养性等功效更是其他艺术无法比拟的。

中国几千年的书法传承至现代逐渐受到重视,其在国粹排行榜中超越京剧、武术、国画、刺绣等列位第一,但国内善写双钩书法者寥寥无几。有人把双钩艺术引向邪路,比如连笔双钩,连笔者只有狂草以及行草才有间中联笔,以示其笔锋连韻,或画蛇添足地把行书、正楷、隶书等双钩字体连在一起而博取眼球,骗外行人,成为书法界笑柄。此等伪双钩书法,即便拿到多次世界吉尼斯纪录也不能立足双钩书法之地,无法真正的传承双钩书法的精髓。内地有双钩书法家把此技艺申报非遗传承,张保声先生也希望香港政府有关文化部门重视此双钩书法技艺,把它作为与糊麒麟、搭棚、剪纸等等一样归入香港的非遗传承项目,再次证明香港也有人才,而非“文化沙漠”!

张保声先生虽传承家学,但在双钩书法传承路上,年代太久,又无专著秘诀,唯有自已遵照口述传承摸索练习而“有待行家批评指正提高……”