现代汉语语义格对比分析

2017-07-18吴英花

吴英花

(1.厦门理工学院 外国语学院,福建 厦门 361024;2.全北大学 人文学院,韩国 全州 54896)

现代汉语语义格对比分析

吴英花

(1.厦门理工学院 外国语学院,福建 厦门 361024;2.全北大学 人文学院,韩国 全州 54896)

语义格反映深层结构中谓词性成分与名词性成分的及物性关系。深入全面地研究汉语格关系对语义与语法研究具有重要的意义。文章对比邓守信(1984)、林杏光等人(1994)、袁毓林(2002)的语义格体系,阐释其差异及汉语语义格特征,尝试整理和归纳汉语语义格研究的重要成果。

语义格;语义句法;介词

格语法理论是美国语言学家Fillmore(1968)首次提出的,认为深层结构里的名词和动词的语义结构关系是固定不变的。最早运用格语法理论研究汉语的学者是李英哲,他在《汉语语法中格的调查研究》中,把汉语的语义格分为,施事格、工具格、与格、使役格、方位格、客体格、施役格、永存格、伴随格等9种。之后,邓守信(1984)、李林定(1986)、贾彦德(1997)、林杏光等人(1994)、袁毓林(2002)、孟琮(2012)等学者从不同角度对汉语的语义格进行分析。其中,孟琮的语义格体系只包含动词后名词性成分,而语义格不只限于动词后位置,李林定和贾彦德的语义格体系与林杏光等人的语义格体系较相近。因此,本文选取邓守信(1984)、林杏光等人(1994)、袁毓林(2002)的语义格体系作为考察对象*本文的语料主要来自邓守信的《汉语及物性关系语义研究》、林杏光等人的《现代汉语动词大词典》、北京大学中国语言学研究中心《CCL语料库检索系统(网络版)》等。。

一、语义格对比分析

施事格(Agentive)是Fillmore(1968)最早提出的语义格之一。Fillmore强调施事格的“动作发出者”和“生命性”特征。Dowty(1991)认为,具有“意志性(volitive)”“影响性(effective)”“主动性(inttiative)”“施行性(agentive)”等特征的名词性成分是典型施事格。邓守信体系中施事格是动作动词的主体,是动作行为的发出者;袁毓林体系把施事、感事、致事和主事看作原型施事;林杏光等人体系中施事、当事、领事归为主体格,主体格是动作行为、状态和事件领属关系的主体。例如:

(1) 〈他〉吃了一个苹果。——苹果被〈他〉吃了。

例(1)中的“吃”是动作动词,“他”是动作的发出者,具有“意志性”“影响性”“主动性”“施行性”特征,是典型施事。

(2) 〈大水〉把村子淹了。——村子被〈大水〉淹了。

“淹”是动作动词,“大水”的“意志性”特征很弱,即使没有“意志性”特征的外部启动者,也有能力使“村子淹了”现象发生。“大水”既可以充当主语,也可以做“被”的宾语。邓守信和林杏光等人体系中都归为施事,袁毓林体系中这一类“自然力”名词被排除在施事范围之外。

(3) 〈哥哥〉喜欢李小姐。——*李小姐被〈哥哥〉喜欢了。

(4) 〈我〉在街上碰见了他。——他在街上被〈我〉碰见了。

(5) 〈蜻蜓〉有两对翅膀。——*两对翅膀被〈蜻蜓〉有了。

(6)〈小明〉丢了一本书。——那本书被〈小明〉丢了。

(7)〈老师的夸奖〉使孩子们很兴奋。——*孩子们很兴奋被〈老师的夸奖〉。

例(3)的“喜欢”是心理活动动词,袁毓林认为“哥哥”是情感、意愿的发出者,是感事;邓守信认为“哥哥”是“喜欢”这一情感的承受者,是受事。对于例(4)的“我”,学者们的观点也不同:邓守信认为“碰见”是“碰”和“见”的组合,“碰见”不是“我”的意愿,是非自发动作行为的主体,因此是受事;林杏光等人也承认“碰见”是非自发动作行为的主体,归为主体格的当事。例(5)的“有”是关系动词,“蜻蜓”在邓守信系统中是受事,袁毓林体系中仍是主事,林杏光等人是领属关系的主体,称为领事。例(6)中的“丢”是变化动词,邓守信体系中“小明”是受事,袁毓林认为是变化性事件的主体,称为主事,林杏光等人体系中“丢”是非自发动作行为,“小明”是当事。例(7)的“老师的夸奖”是“孩子们兴奋”的原因,邓守信系统中称为“惹起者”;袁毓林系统中称为“致事”;林杏光等人体系中认为不是必需格,因此,没有涉及此类语义格。

受事格源于Fillmore(1968)语义格清单中的客体格(Objective)。Dowty(1991)认为,“变化性(change of state)”“渐成性(increment theme)”“受动性(causally affected)”“静态性(stationary)”“附属性(existence not independent of event)”是典型受事特征。邓守信认为,受事格是状态动词和变化动词的主体,不与动作动词组合,袁毓林体系把受事、与事、结果、对象、系事看作原型受事,林杏光等人体系把受事、客事、结果归为客体格。例如:

(8)妹妹吃了〈一个苹果〉。——妹妹把〈苹果〉吃了。——〈苹果〉被妹妹吃了。

(9)爸爸挖了〈一个菜窖〉。——爸爸把〈菜窖〉挖了。——〈菜窖〉被爸爸挖了。

(10)我收到〈一封家书〉。——*我把〈一封家书〉收到。——?〈一封家书〉被我收到了。

(11)〈那个人〉死了。——*把〈那个人〉死了。——*〈那个人〉被死了。——死了〈一个人〉。

(12)张三给了〈李四〉一本词典。——*张三把〈李四〉给了一本词典。——*〈李四〉被张三给了一本词典。

(13)爸爸认识〈李校长〉。——*爸爸把〈李校长〉认识了。——*〈李校长〉被爸爸认识了。

(14)老赵是〈仓库管理员〉。——*老赵把〈仓库管理员〉是了。——*〈仓库管理员〉被老赵是了。

例(8)的“一个苹果”是典型受事,可以做主语和“把”的宾语,“被”字句的主语,邓守信、袁毓林和林杏光等人体系中均归为受事。例(9)的“菜窖”,邓守信认为是动作动词“挖”的受事,袁毓林和林杏光等人认为是动作行为“挖”造成的结果,归为结果。例(10)的“收到”是非自主动词,“一封家书”在邓守信系统中是受事,林杏光等人系统中是客事。例(11)的“死”是变化动词,“那个人”在邓守信体系中是受事,袁毓林体系中是主事,林杏光等人体系中是当事。例(12)的“李四”,邓守信体系中是对象,袁毓林认为是非主动的参与者,是与事,林杏光等人体系认为是利害关系的间接客体,是与事。例(13)的“认识”是心理活动动词,在邓守信和袁毓林体系中“李校长”归为对象。例(14)中的“是”关系动词,“仓库管理员”在邓守信体系中是对象,袁毓林和林杏光等人体系中是系事。

处所格是Fillmore(1968)语义格清单中的方位格(Locative)的延伸。邓守信体系中表示处所的语义格有方位、起点、终点、途径,袁毓林体系有场所、源点、终点,林杏光等人体系中是处所和方向。如“小王在〈食堂〉吃饭”“一个犯人从〈监狱〉里跑了”“他往〈桌上〉放了一本书”“大雁朝〈南〉飞”“我们牵着手,沿着〈河边〉走”中的语义格依次是表示活动场所、起点、终点、方向和途径。邓守信和袁毓林体系中处所格归入周围格,林杏光等人体系中归为环境格,但处所格在某些格框架中是必需格,如“登〈长城〉”。

袁毓林体系中把工具、材料和方式归为凭借格,林杏光等人体系中也归为凭借格,邓守信体系中是工具格。如“他用〈卡车〉把东西运回来了”“她用〈煤油〉烧饭”“他用〈书面形式〉发了言”中的“卡车”“煤油”“书面形式”依次为工具、材料和方式格。

邓守信和袁毓林体系中都有范围格,但内涵不同。邓守信体系中的范围格属于核心格,袁毓林体系把范围格作为外围格的收容所,不便归入凭借格与处所格的其他外围格都归入此格中,如“一个小时跑〈二十公里〉”“经过〈一天一夜〉大伙儿翻过了观音岭”中的“二十公里”“一天一夜”。此类格在林杏光等人体系中细分为数量、时间等语义格。

邓守信体系中的伴随格对应于林杏光等人体系中的同事格。伴随格往往带有介词标记“跟、同、和”。根由格是林杏光等人体系中提出的语义格,包括依据、原因和目的。邓守信和袁毓林体系中都没有划分依据、原因和目的格。

通过对比发现,几位学者体系的语义格所指既有对应,也有交叉,并都反映了语义格系统的如下特征:一是层级性特征。几位学者都认为汉语语义格系统有层级性,并按照这一原则进行分类。如林杏光等人体系,以动词为核心把必需格分为三个层次:第一层次是角色和情景;第二层次是角色部分的主体、客体、邻体、系体和情景部分的凭借、环境、根由等七要素;第三层次是七要素的再次分类,最终划分出22种语义格。袁毓林体系也分三个层次:第一层为一般论元与超级论元;第二层把一般论元分为核心论元与外围论元;第三层再进行下位分类,最终分出17种语义格。二是典型性特征。相似的语义格之间有典型性与非典型性区别,如典型施事、典型受事。学者们对典型语义格有共识,争议集中在非典型语义格上。例如:在归类施事格划分中,“自然能力”特征名词的归类和心理活动动词主体的归类;在受事格的划分中,自发动作动词造成的结果和非自发动作动词的客体等都成为争议焦点。三是语义格划分结合语义和形式标准。语义格是深层结构中动词性成分与名词性成分的语义结构关系,动词的特征往往指派一起出现的名词的角色,因此,动词的类型对格角色的分配起着重要的作用。而语义具有模糊性,因此,语义格的划分应结合语义与表层结构中显现出来的形式标记。如邓守信体系依据动词的句法与语义交叉特征和搭配限制划分语义格。袁毓林体系根据动词和名词的语义句法特征作为语法指标进行语义格分类。林杏光等人体系严格遵循“格关系是句子核心谓词跟周围体词的及物性关系”的原则,并把介词和语序作为划分语义格的形式标记。

二、现代汉语语义格

本文将尝试参照邓守信(1984)、林杏光等人(1994)、袁毓林(2002)的语义格体系,结合语义特征、句法角色和介词标准,重新整理和归纳汉语语义格。动词语义特征参考邓守信(2009)*邓守信(2009)根据语义给动词进行详细的分类,分为动作动词、状态动词和变化动词等三类:动作动词再分为动作他动词、动作自动词、姿势动词、移动动词、消耗动词、处置动词、内容动词、目标动词、成果动词、阶段动词和一次性动作动词;状态动词分为状态他动词、状态自动词、能愿动词,状态他动词再分为关系动词、心理动词和意愿动词;变化动词分为绝对变化动词和相对变化动词等。的分类,名词语义特征参考Dowty(1991)的典型性特征。

1.施事格

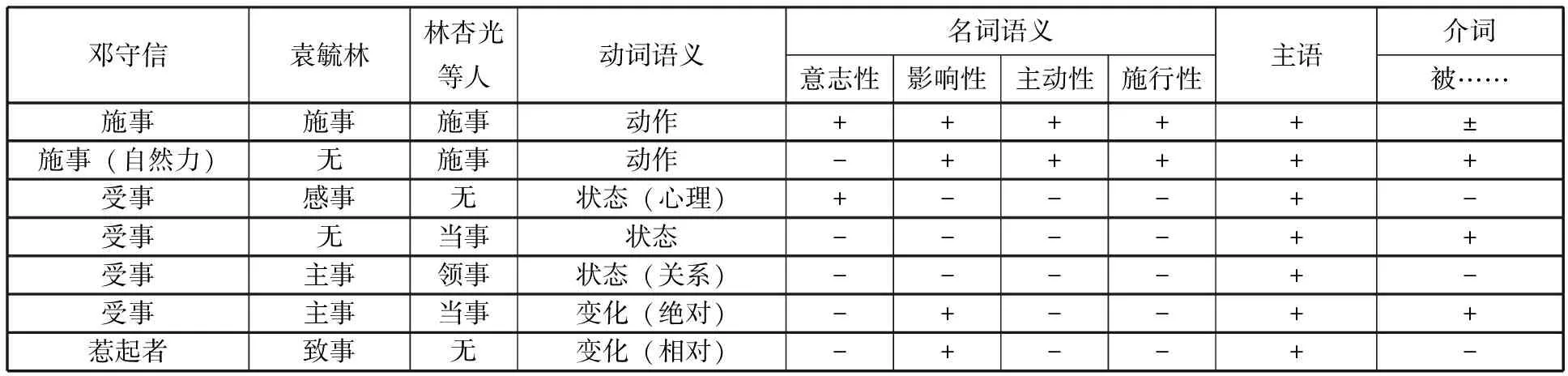

邓守信、袁毓林、林杏光等人体系中的施事格分类与语义句法特征如表1所示。

表1 施事格

(“+”表示具有此特征;“-”表示不具有此特征;“±”表示有些具有此特征,有些不具有此特征)

如表1所示,“自然力”虽然不具有“意志性”,但与动作动词组合后对受事有很大的影响力,应归于施事。袁毓林体系的感事、主事与林杏光等人体系的当事、领事对应于邓守信体系的受事,它们在语义与形式特征上很相似,可以归为一类。袁毓林体系的致事对应于邓守信体系的惹起者,这类语义格与施事和受事差异较大,应单独归类。

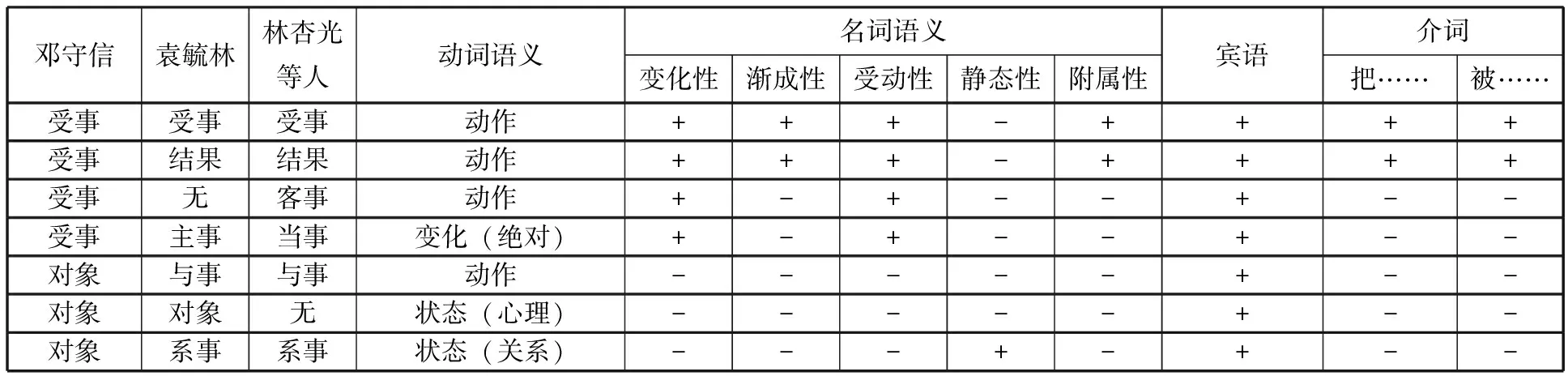

2.受事格

邓守信、袁毓林以及林杏光等人体系中的受事格分类与语义句法特征如表2所示。

表2 受事格

如表2所示,袁毓林以及林杏光等人体系中的结果与典型受事在语义与形式特征上很相近,可以归为一类;袁毓林的主事和林杏光等人的客事、当事对应于邓守信的受事,从语义与形式特征上它们很接近,也可以归为一类;袁毓林以及林杏光等人体系的与事、对象、系事对应于邓守信体系的对象格,它们的语义与形式特征相似,可以归于一类。

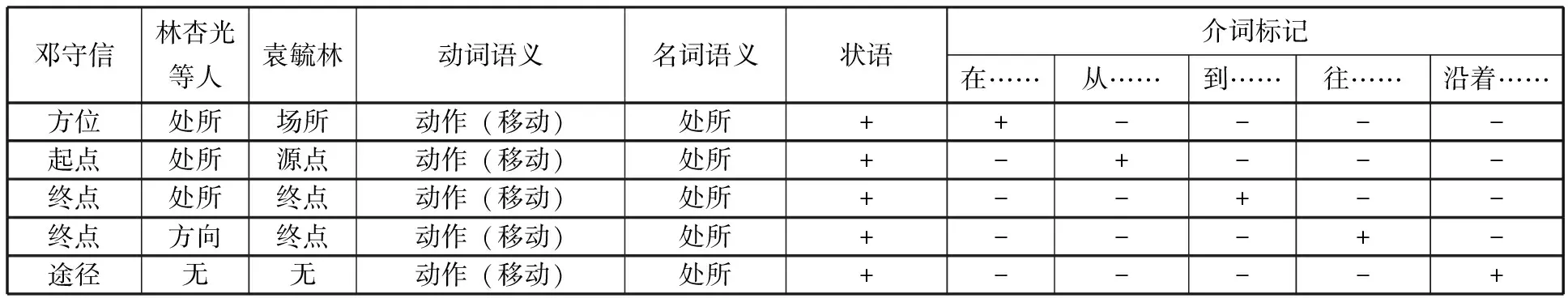

3.处所格

邓守信、袁毓林、林杏光等人体系中的处所格分类与语义句法特征如表3所示。

表3 处所格

如表3所示,方位、起点、终点、方向、途径均表示处所,与移动动词组合,带不同的介词,分布互补。因此,方位、起点、终点、方向和途径可以归为一类。

4.工具格、范围格、伴随格、根由格

邓守信、袁毓林、林杏光等人体系的工具、方式和材料通常与动作动词组合,有“受动性”特征,句子中与介词“用”组合后充当状语。工具、方式和材料从语义句法特征相近,可以归为一类。时间格和数量格与动作动词、状态动词和变化动词组合,数量格在句子中充当宾语、补语和状语,时间格在句子中充当宾语和补语。数量格与时间格的语义句法特征相似,可归为一类。伴随格通常与“跟”“同”“和”等介词组合,在句子中充当状语。依据格、原因格、目的格则与“凭”“因为”“为了”等助词组合,句子中充当状语。因此,依据、原因和目的可归为一类。

四、结论

从邓守信(1984)、林杏光等人(1994)、袁毓林(2002)的语义格体系的对比与分析中可以看出,语义格系统具有层级性、典型性特征,划分语义格结合语义和形式标准。徐烈炯和沈阳(1998)指出:“在足够区分不同意义的前提下,题元角色的数目越少越好。”本文遵循这一原则的基础上对现代汉语语义格进行重新整理,最终归纳出施事、受事、对象、处所、工具、范围、伴随、根由、致事等9大类。

[1]邓守信.汉语及物性关系的语义研究[M].台北:学生书局,1984.

[2][美]菲尔墨.“格”辨[M].胡明扬,译.北京:商务印书馆,2002.

[3]林杏光,等.现代汉语动词大词典:人机通用[K].北京:北京语言学院出版社,1994.

[4]袁毓林.论元角色的层级关系和语义特征[J].世界汉语教学,2002(3).

[5]袁毓林.一套汉语动词论元角色的语法指标[J].世界汉语教学,2003(3).

[6]徐烈炯,沈阳.题元理论与汉语配价问题[J].当代语言学,1998(3).

[7]Dowty, D. Thematic Proto-Role and Argument Selection[J].Language,1991(67).

[责任编辑 薄 刚]

2017-01-20

福建省教育厅社会科学研究课题(JAS150438)

吴英花,厦门理工学院外国语学院讲师,韩国全北大学博士研究生,研究方向:对比语言学。

H146

A

2095-0292(2017)02-0083-04