晋祠的重大祭祀活动

2017-07-14郝教信

郝教信

晋祠,原名为晋王祠,初名唐叔虞祠,最早是为纪念晋国开国诸侯唐叔虞(后被追封为晋王)及母后邑姜后而建的宗庙,经历了千余年的发展与融合,由最初的仅具有典型官方祭祀性质,逐渐成为一处集祖先、宗教和民间祭祀于一体的综合性祭祀场所。清末民初,刘大鹏的《晋祠志》中记载的祭祀活动,其祭祀对象包括了儒教圣人,道教诸神,佛教老祖、菩萨,以及包括叔虞、圣母、水母、王琼等具有地方特色的民间人物。祭祀性质的转变是伴随着祭祀对象变化的结果,而这一变化又与晋祠乃至古晋阳历史命运发生变化有关。晋祠的建筑形制和规模也随着这一变化,由最初单一的纪念唐叔虞的建筑群,发展成为一处包括了儒家、佛教、道教、地方神祗等多层崇拜的,具有上百座建筑的综合体,而这些建筑作为祭祀的场所,是祭祀精神的物化。祭祀对象的多样化反映的是不同祭祀主体的精神和利益诉求。

晋祠神庙虽然不少,但是“列入国家祀典奉常有司岁时荐享者,惟圣母庙、唐叔虞祠、水母庙、王恭襄公祠而已”。这四座祠庙对晋祠都有着特殊的意义。

祭圣母

圣母是为何人?一般认为,圣母就是晋祠主神唐叔虞的母亲,周武王之妻邑姜。据《晋祠志》记载,每年农历七月初二至七月十四,主要是七月初二当天的祭拜和从七月初四到七月十四圣母出行两项大型活动,此外还有五天的演剧赛会。根据记载,明天顺五年(1461年)重修圣母殿,此后每年七月初二祭祀圣母成为定制。

七月初二当天,“有司齐戎沐浴,躬至晋祠,致祭广惠显灵昭济沛泽翊化圣母之神”,在圣母殿神案陈设猪、羊各一,“祝帛行礼如仪”。从《晋祠志》记载的光绪三十一年(1905年)的《祝文》来看,主要内容无非是称赞圣母功德垂后,滋养一方云云。值得注意的是,承祭官为太原县知县,由此推断例行年度祭祀的所谓“有司”应该是太原县一级。

七月初四,迎圣母出行至太原县城。当天,“在城人民备鼓乐旗伞栖神之楼,并搁十数抬,午刻齐集南关厢,西南行经南城角村、小站村、小站营,由赤桥村南抵晋祠,入北门出南门,至南涧河休息,少顷遂返,迎请圣母出行神像。八抬肩舆出晋祠,另行一路,由赤桥村中央东北行,经南城角村抵西关庙。日之夕矣,搁皆张灯。入县西门至十字街。折而南行,出南门抵南关厢,恭迎圣母于龙王庙,安神礼毕乃散”。可见,圣母出行是由县城人民往晋祠迎请,而非主动出行,迎请队伍由所谓县城“绅耆”带领,而赛神游行的实际组织者应该也是当地士绅。圣母乘八抬肩舆,还有十几座“抬搁”随行。当地人称“抬搁”为“铁棍”,用于巡游,上立童男童女,着宫女服,四人或者多人抬起,夜间可张灯。

初五当天,巡游活动主要在太原县城进行。“仍行抬搁,舁神楼,游城内外”,男女老少涌上街头观看游行。中午时分,游行队伍集合于南关厢,入南门穿街过巷,进县衙领赏。县官会赏赐“铁棍”上的童男童女银牌,赏赐官员家眷彩花。然后队伍出西门返回,出北门再返回,如此巡游。“日落出东门,……由东关厢河神庙迎龙王神像十七尊,仍返入城。出南门奉龙王神于龙王庙。安神礼毕,始散而归”。初十日,古城营迎圣母,连带十七龙王至九龙庙致祭。十四日,由古城营恭送圣母回晋祠。至此,圣母出巡结束。

除了年度由地方出面致祭之外,有些年份皇帝也会委托致祭并御制祝文。

由此可知,这一时期对圣母的祭祀主要目的是祈雨、祈福,而这一趋势自北宋以后就已显露。北宋熙宁年间,因祈雨有应,加号“昭济圣母”。明洪武初,加号“广惠显灵昭济圣母”,四年改号“晋源水神”。很明显,这是圣母祈雨作用不断加强的表征。可以说北宋以来圣母的社会功能主要集中在祈雨。正因如此,圣母才被请到县城南关厢龙王庙祭拜,而后将东关厢河神庙的十七龙王也请到龙王庙,甚至赛会最后三天,圣母连同十七龙王都被恭迎至古城营九龙庙致祭。对民间社会而言,圣母因为祈雨应验而积累了崇高的地位,在太原县城及周边一带有着重要的影响力。

祭叔虞

《晋祠志》记载,农历三月二十五日,太原县知县要致祭于唐叔虞祠。由于资料缺乏,叔虞祠的初创年代尚无法确定。而为什么要在晋水源头立祠纪念叔虞,也是说法不一。不管怎样,叔虞祠的创建必定伴随着对叔虞的祭祀活动。从郦道元《水经注》中对叔虞祠的描述来看,北魏时期的叔虞祠已具有一定的规模,可见当时必定受到了某种程度的重视,致祭活动自然也不会少。北齐高氏政权别都晋阳,此时的晋祠及其周边受到了极大关注,营造空前,规模亦壮。唐太宗李世民的拜谒,更是将唐叔虞的延续性致祭推向了历史高峰。

北宋初年经历了晋阳城覆灭,太原城北迁,晋祠也随之出现衰败。虽然唐叔虞祠在太平兴国九年大规模重修,但其致祭地位迅速下降。不仅如此,其在晋祠的首要地位也被圣母取代。

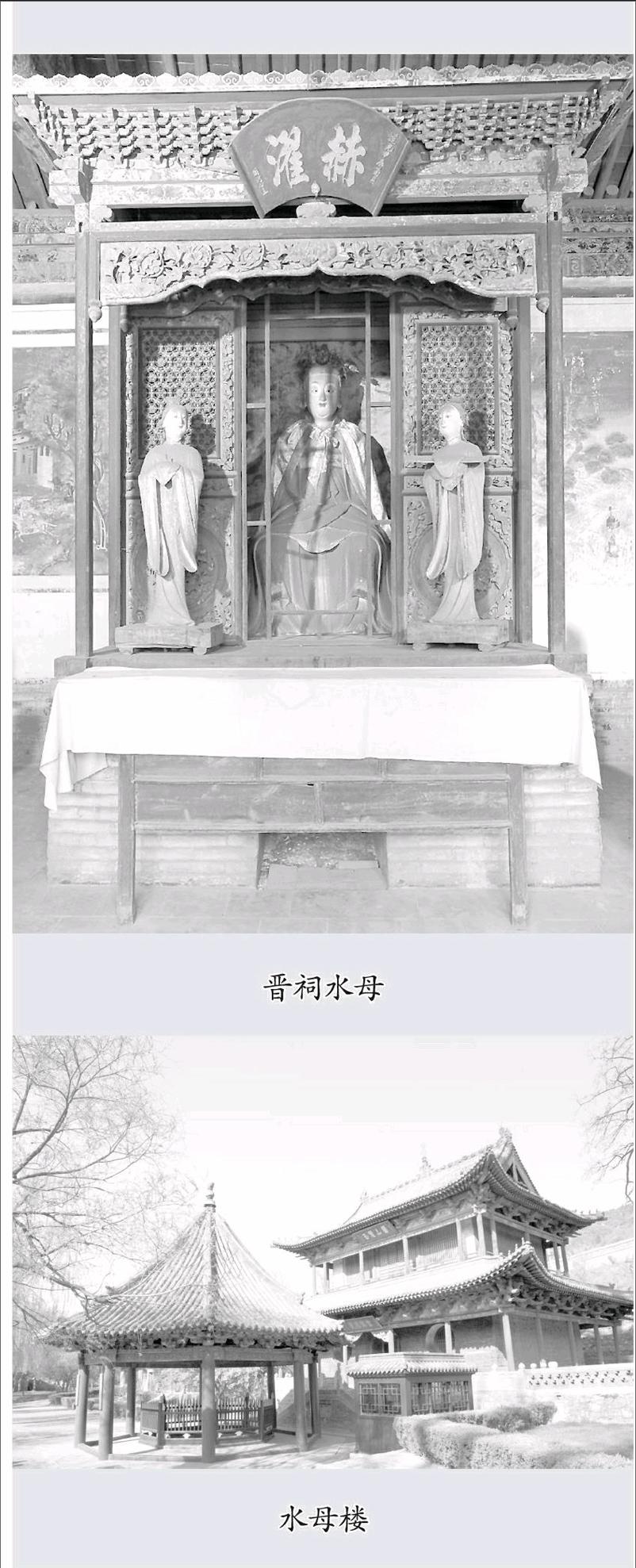

祭水母

水母,即晋源水神。神祀于水母楼,楼创建于明嘉靖四十二年(1563年)。水母祭祀主要和晋水流域的受益村落有关。

从资料来看,祭祀水母主要由晋水渠甲协调处理,没有涉及到县或府,似乎对活动的重视程度不够。但从持续时间来看,祭祀水母应该是每年当地的一件大事,前后要经历一个多月。四河各村渠甲根据之前约定的时间到晋祠水母楼致祭。祭祀从六月初一开始,先是南河上河的索村、枣园头村分别于初一、初二致祭。初八开始至初十,是北河致祭的时间。先是北河下河小站营、小站、马圈屯和北河上河的金胜村演戏合祭于初八,然后是北河上河的花塔、县民、南城角、杨家北头、罗城、董茹等村渠甲演戏合祭于初九,初十当天是北河上河的古城营村演戏致祭。

致祭演戏是一项重要环节,曲目要由花塔都渠长写定,然后转给北河各村准备。北河渠长共六名,其中上河四名,分别为花塔、古城营、金胜、董茹各出一名;下河两名,分别由小站营、小站各出一名,但是花塔渠长称为都渠长,为北河之首,由张氏世袭,统辖北河全河事。

六月十五,总河晋祠镇、纸房村、赤桥村三渠甲合祭水母,演戏三天。雍正七年之前,晋祠总河没有渠甲,“凡应灌之田,北至薄堰口,南至邀河子,均属有例无程。乃南北两河渠甲,由下流而侵及上流,越界强霸,致使总河稻粟田亩不得应时灌溉,因起讼端。”因此雍正七年(1729年)经官府裁定,“仍照有例无程使水划界立石”,设立渠甲,乃平纷争。每年总河致祭水母时,渠甲要将当年有功于总河至官绅,“设木主于献殿,以配饷之”。

六月二十八,南河下河王郭村、南张村分别致祭水母。七月初一,陆堡河北大寺村致祭。初五,中河长巷村、南大寺、东庄营、三家村、万花堡、东庄村、西堡村等渠甲合祭水母。“凡总河祭期,四河各渠长肃衣冠,具贺仪,诣同乐亭庆贺,而总河渠甲待以宾礼。凡四河祭期,总河渠长肃衣冠,具贺仪,为之庆贺,以尽地主之礼”。以此可见总河与四河之关系。自总河设立渠长,更定章程以来,渠长“经管南北总河溉田事,兼管晋水全河事务”“凡总河应溉之田,四河不得阻挠,亦不得令水有缺,然总河用水已足,遂将水归四河”,正是由于“总河之人柔恤四河,而四河之人亦尊敬总河,故上下相安无事,不至如昔年争水之纷也。”

每年除了六、七月间祭祀水母,在此前也会有四次零星祭祀活动。一是惊蛰日。所有渠甲“因起水程”聚集于晋祠各行祭祀。这应该是一年灌溉的开始。二是清明节。北渠渠甲为“决水挑河”要行祭祀。北河都渠长花塔张氏要在难老泉石塘东侧,也就是在北河口单独致祭。这是都渠长的职责,但也是对自身地位的强化。三是三月朔,北河渠甲“因输水程各举祀事”。四是三月十八。董茹、金胜、罗城三村同往献猪致祭。总的说来,春祭水母主要还是直接和灌溉有关。

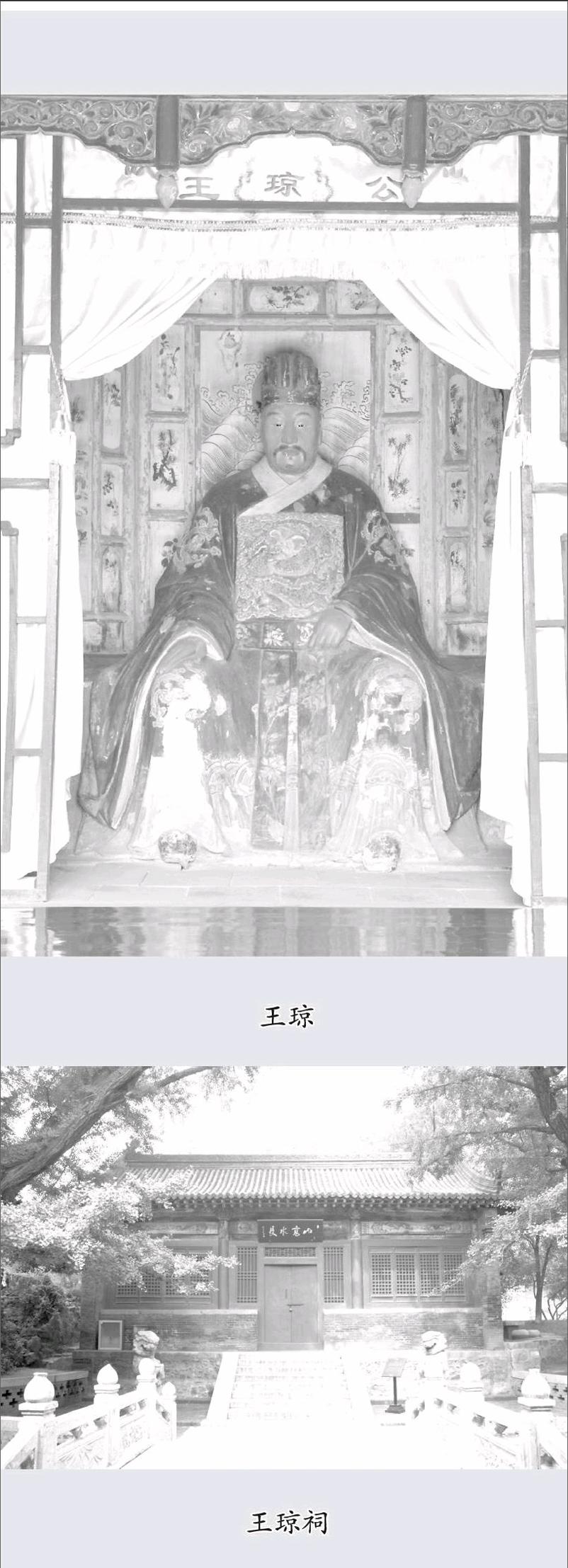

祭王琼

王琼是明代重臣。成化二十年(1484年)登进士,而后历成化、弘治、正德和嘉靖四位皇帝,由六品工部主事做到户部、兵部和吏部尚書二品大员。王琼一生功绩非凡,其治理漕河、平定朱宸濠叛乱、加强西北边防方面尤为世人称道。嘉靖十一年(1532年)七月病逝于京城,追赠“太师”,谥“恭襄”,长子王朝立扶灵柩回籍,葬于蒙山脚下(今太原市晋源区金胜乡王家坟)。后诏建专祠于晋溪园西(在晋水之源,原为王琼别墅,后改为晋溪书院),名“王琼祠”,“给祀田,春秋致祭”。

嘉靖十一年,即王琼离世当年,晋溪园被改造为晋溪书院。据《晋祠志》记载,王琼祠创建于嘉靖末年,又据帖中嘉靖四十三年(1562年),王贞吉申蒙察院批允春秋祭祀,说明至迟到嘉靖四十三年,祭祀王琼的专祠已经建立,因而才有嘉靖四十四年“意欲修理祠宇”一说。由此可见,政府出面致祭王琼从其去世后不久便已开始,而落实“祀田”则在万历二十二年(1594年),有了祀田等于是拨了专款,致祭得到了政府的大力支持。