不同移栽方式对镇稻18水稻产量和干物质积累的影响

2017-07-12张丽萍胡学军胡群霍中洋郭保卫胡

张丽萍+胡学军+胡群+霍中洋+郭保卫+胡雅杰

摘要 以优质抗病品种镇稻18为材料,对钵苗机插、毯苗机插和人工抛秧3种移栽方式下水稻的产量、茎蘖动态、叶面积指数、干物质积累等进行比较研究。结果表明,钵苗机插产量最高,极显著高于毯苗机插和人工抛秧,毯苗机插极显著高于人工抛秧。各时期的群体茎蘖数均以钵苗机插最少,其次是毯苗机插,人工抛秧最多。拔节期不同移栽方式干物质积累量无显著差异,抽穗期和成熟期以钵苗机插最大,极显著高于其他2种方式,毯苗机插显著高于人工抛秧。钵苗机插水稻干物质积累量拔节至抽穗期、抽穗至成熟期极显著高于其他2种方式。说明与毯苗机插和人工抛秧相比,钵苗机插水稻产量优势明显,全生育期干物质积累量多,尤其是生育中后期物质生产能力强,叶面积指数大,且毯苗机插优于人工抛秧。

关键词 水稻;镇稻18;移栽方式;产量;干物质积累

中图分类号 S511 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)10-0004-03

在水稻生产实践中,移栽方式是实现水稻高产的主要途径之一。目前,已经有大量有关移栽方式对水稻的影响研究结果。许 轲等[1]研究认为,钵苗机插方式常规粳稻产量分别较毯苗机插、直播方式显著提高5.6%和19.3%,水稻籽粒的品质也较好。李 杰等[2]研究认为,不同移栽方式对水稻产量、生育期及温光利用有较大影响,与手栽相比,机插和直播分别减产300~750 kg/hm2和1 200~2 700 kg/hm2。钵苗机插移栽方式,是采用新型插秧机将钵育壮秧按一定的行距和株距有序地、无植伤地移植于大田的先进技术[3-4]。邢志鹏等[5]研究认为,在长江下游稻麦两熟地区,钵苗机插是水稻高产、低倒伏风险的机械化种植方式,其与毯苗机插和机械直播相比,能提升高效叶面积率,改善群体通风透光条件。钵苗机插作为一种新型机插移栽方式,其与毯苗机插以及人工抛秧之间的产量和物质生产特性差异还需进一步研究。为此,本试验设置3种移栽方式,对水稻产量、茎蘖动态、叶面积指数和干物质积累与分配进行比较研究,以明确钵苗机插、毯苗机插和人工抛秧水稻产量及其构成因素和物质生产特征,为生产上钵苗机插推广和应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2015年在扬州大学校外试验基地海安县雅周镇现代农业园区进行。试验田前茬为小麦,土壤质地为砂壤土,地力中等,含有机质28.1 g/kg、全氮1.6 g/kg、碱解氮89.4 mg/kg、速效磷34.3 mg/kg、速效钾85.7 mg/kg。

1.2 供试材料

供试作物:水稻,品种为镇稻18。供试肥料:氮肥为尿素(含纯N 46.4%)、磷肥为过磷酸钙(含P2O5 12.5%)、钾肥为氯化钾(含K2O 57%)。

1.3 试验设计

采用单因素随机区组试验方法,共设置3种移栽方式,分别为钵苗机插、毯苗机插、人工抛秧。3次重复,共9个小区,随机排列,小区面积50 m2。

1.4 试验实施

钵苗机插采用448孔育秧硬盘培育健壮钵苗,于5月20日播种,每孔4~5粒,6月22日使用钵苗插秧机机插,秧龄33 d,行株距為33.0 cm×12.0 cm,每穴3~4株,基本苗101万株/hm2。毯苗机插采用塑料软盘小苗旱育秧,于5月28日播种,每盘播种量120 g,6月22日使用毯苗插秧机机插,秧龄25 d,行株距为30.0 cm×12.4 cm,每穴3~4株,基本苗108万株/hm2。人工抛秧采用常规434圆孔塑料软盘旱育秧,于5月20日播种,每孔4~5粒,6月22日人工抛秧移栽,秧龄33 d,抛撒30万穴/hm2,每穴3~4株,基本苗120万株/hm2。

施纯氮270 kg/hm2,基肥∶蘖肥∶穗肥=3∶3∶4,N∶P∶K=1.0∶0.5∶0.8。基肥在移栽前1 d施入;分蘖肥分别于移栽后7 d和14 d等量施入;穗粒肥分别于倒4叶和倒3叶等量施入。另外,钾肥(K2O)按基肥和幼穗分化肥(倒4叶)等量施入;磷肥等量(P2O5)作基肥一次施入。根据养分含量计算肥料实物用量,随称随施。机插时薄水移栽活棵,分蘖期稳定浅水层灌溉;茎蘖数达到预期穗数的80%时,开始排水搁田,轻搁、多搁;拔节至成熟期湿润灌溉,干干湿湿;收获前5~7 d断水。病虫草害防治按当地大面积生产统一实施。

1.5 测定内容与方法

1.5.1 茎蘖动态。秧苗返青活棵后,从每个小区选取5个观察点,每点选取10穴定期调查,拔节前每5 d观测1次、拔节后每7 d观测1次,统计茎蘖数,记录有效分蘖临界叶龄期、拔节期、抽穗期、成熟期的茎蘖数和观察其茎蘖消长动态。

1.5.2 叶面积指数和干物质量。分别于有效分蘖临界叶龄期、拔节期、抽穗期、成熟期,每小区取代表性植株5穴,采用比重法测定叶面积,用直尺量取叶片长与宽,计算出叶面积指数。植株杀青并烘干至恒重后测定各器官干物质质量。

叶面积衰减率(LAI/d)=(LAI2-LAI1)/(t2-t1)

式中,t1和t2分别为前后2次测定的时间,LAI1和LAI2分别为前后2次测定的叶面积指数。

1.5.3 产量。成熟期普查每小区50穴,计算有效穗数,取5穴调查每穗粒数、结实率,以1 000粒实粒样本(干种子)称重,重复3次(误差不超过0.05 g)求取千粒重,计算理论产量。同时从各小区割取50穴,脱粒、去杂晒干后称重求取实际产量。

1.5.4 收获指数。于成熟期每小区取代表性植株5穴,剪去根部,杀青并烘干至恒重后测定其干物质量。同时从各小区割取50穴,脱粒、去杂晒干至恒重后称取籽粒重量,计算收获指数。

收获指数(%)=群体单位面积经济产量/群体单位面积地上部总干物质积累量×100

1.6 数据统计分析

试验数据采用Microsoft Excel 2003进行录入和计算,运用DPS软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 产量及其构成因素

由表1可知,钵苗机插水稻产量极显著高于毯苗机插和人工抛秧,而毯苗机插产量又极显著高于人工抛秧。其中钵苗机插较毯苗机插和人工抛秧分别增产8.44%和11.98%,毯苗机插较人工抛秧增产3.27%。进一步分析产量构成因素,群体总颖花量表现为钵苗机插显著大于其他2种移栽方式,但未达到极显著水平,毯苗机插略大于人工抛秧,但二者差异不显著。单位面积穗数以钵苗机插最少,其次是毯苗机插,人工抛秧最多,处理之间差异达到显著水平。每穗粒数表现为钵苗机插最多,其次是毯苗机插,人工抛秧的每穗粒数最少,3种移栽方式之间差异达显著或极显著水平。再看结实率和千粒重,结实率和每穗粒数趋势相同,以钵苗机插水稻最高,而千粒重3种方式之间未达到极显著水平,钵苗机插略大,显著大于人工抛秧。由此可见,钵苗机插较人工抛秧和毯苗机插增产主要是因为群体总颖花量的提高,尤其是每穗粒数的极显著增加,说明钵苗机插在适宜穗数的条件下,略提高千粒重,极显著增加每穗粒数及结实率,从而达到高产。

2.2 群体茎蘖动态和成穗率

由表2可知,不同移栽方式对镇稻18水稻最终成穗率和各生育期茎蘖数影响较大。拔节期和有效分蘖临界叶龄期群体茎蘖数表现为人工抛秧>毯苗机插>钵苗机插,3种方式之间差异达到极显著水平,3个处理在拔节期均达到高峰苗,抽穗期茎蘖数和成熟期穗数表现为与之前趋势相同,只是钵苗机插与毯苗机插之间差异未达到极显著水平;高峰苗之后,毯苗机插和人工抛秧水稻茎蘖数消亡较快,至成熟期,钵苗机插成穗率最大,极显著大于其他2种方式,而毯苗机插极显著大于人工抛秧。

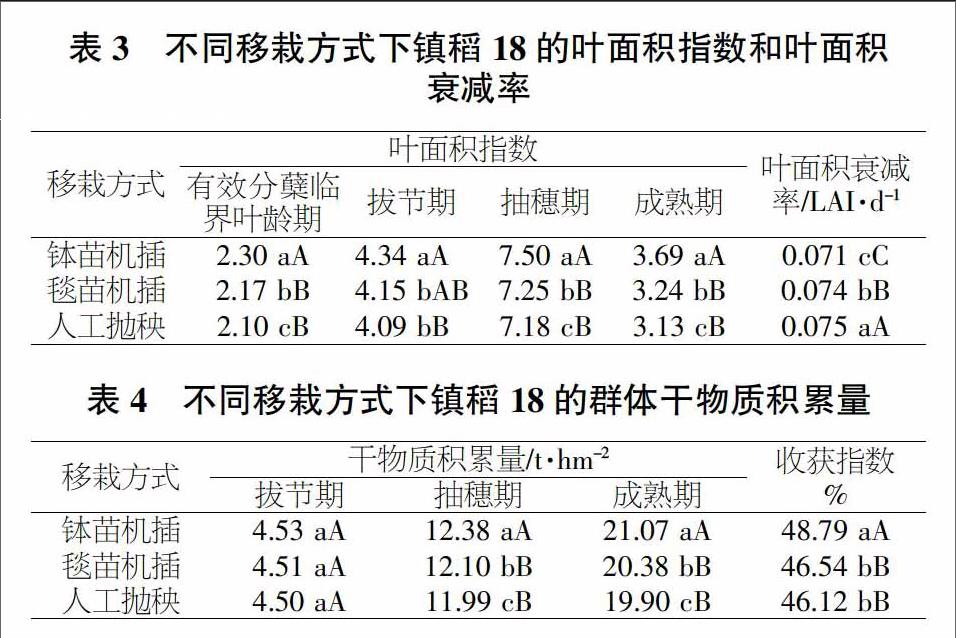

2.3 叶面积指数动态和结实期叶面积衰减率

由表3可知,有效分蘖临界叶龄期、抽穗期和成熟期的叶面积指数均以钵苗机插最大,极显著大于其他2种方式,毯苗机插显著大于人工抛秧,但未达到极显著水平,而拔节期钵苗机插水稻叶面积指数显著大于其他2种方式,毯苗机插与人工抛秧之间无显著差异。3种方式叶面积指数均在抽穗期达到最大值,之后开始下降,人工抛秧和毯苗机插水稻下降较快,结实期叶面积衰减率以钵苗机插水稻最小,毯苗机插次之,人工抛秧最大,差异达极显著水平,说明钵苗机插水稻后期叶面积衰减速度较慢,叶片生长旺盛,成熟期依旧能保持较高的叶面积指数。

2.4 群体干物质积累

由表4可知,钵苗机插、毯苗机插和人工抛秧抽穗期及成熟期的群体干物质积累量差异显著,其中钵苗机插极显著高于其他2种方式,毯苗机插显著高于人工抛秧,但差异未达极显著水平;拔节期群体干物质量以钵苗机插较大,但3种方式之间差异不显著。同时钵苗机插水稻的收获指数极显著大于其他2种方式水稻,毯苗机插和人工抛秧之间无显著差异,前者略大于后者。可见,钵苗机插移栽方式能够显著提高镇稻18的收获指数。

2.5 阶段干物质积累及其比例

由表5可知,移栽至拔节期3种移栽方式水稻的群体干物质积累量无明显差异,钵苗机插略大,此阶段干物质积累量占成熟期总干物质量比例表现为钵苗机插显著小于其他2种方式,毯苗机插和人工抛秧之间无显著差异;拔节至抽穗期钵苗机插水稻的阶段干物质积累量显著大于其他2種方式,而此阶段干物质积累量占成熟期总干物质量比例以人工抛秧最大,极显著大于2种机插方式,钵苗机插和毯苗机插之间几乎无差异;抽穗至成熟期的阶段干物质积累量表现为钵苗机插>毯苗机插>人工抛秧,3种方式之间差异显著或极显著,此阶段干物质积累量比例与积累量趋势一致,钵苗机插极显著高于其他2种方式,毯苗机插极显著高于人工抛秧。可见,钵苗机插移栽方式在干物质积累上具有较大优势,这与此方式育成的壮秧钵苗、高质量群体起点相关。

3 结论与讨论

比较不同移栽方式对水稻产量的影响,由于毯苗机插水稻特定的育秧方式和特定移栽方式,使其秧龄弹性小,秧苗素质差,且播种密度大,加之移栽植伤重、返青期长,限制水稻产量潜力,特别是毯苗机插不能适应杂交稻品种应用[6]。罗锡文等[7]研究认为,在珠江三角洲地区相同条件下,不同移栽方式的产量差异不大,机械移栽能确定稳产,人工抛秧能增大水稻叶面积指数、增加有效分蘖数。胡雅杰等[8]对不同穗型水稻品种研究认为,同一密度下,钵苗机插产量显著高于毯苗机插,增产幅度以大穗型品种最大,中穗型品种次之,小穗型品种最小。卢一叶等[9]对人工抛秧的研究结果认为,人工抛秧秧苗无序分布,不能充分利用光照和地力,基本苗控制难,后期通风透光性差,成穗率低,产量较低。本研究结果表明,钵苗机插极显著高于其他2种方式,而毯苗机插极显著高于人工抛秧。钵苗机插水稻在适宜穗数的情况下,显著提高千粒重、结实率及每穗粒数,从而达到高产,这与张洪程等[4]研究结果基本一致。程建平等[10]研究认为,机械精量穴直播有利于降低主茎总叶龄、提高其生物学产量和叶面积指数、缩短水稻的生育期、加快水稻的生长发育进程,实际产量最高,较人工撒播和手插处理分别增产14.92%和4.59%。本试验缺少机械直播这一种植方式处理,有待进一步比较研究。

水稻籽粒产量大部分来自抽穗后光合物质生产积累(占80%~90%)[11]。张洪程等[12-14]研究指出,拔节至抽穗期和抽穗至成熟期的干物质阶段积累量对生物产量具有正向作用。本研究结果表明,群体干物质积累量在拔节期不同移栽方式间基本相同,钵苗机插略大;抽穗期和成熟期不同移栽方式间干物质积累量表现出钵苗机插>毯苗机插>人工抛秧,且差异达到显著或极显著水平。再看群体干物质阶段积累量和比例,生育前期3种移栽方式水稻干物质积累量大体一样,但积累比例以钵苗机插显著小于其他2种方式,这可能是因为毯苗机插和人工抛秧在分蘖期分蘖较多,生长积累较多;生育中期,钵苗机插水稻干物质阶段积累量显著大于其他2种,积累比例以人工抛秧显著较大;生育后期,干物质积累量和比例在不同移栽方式间表现出钵苗机插>毯苗机插>人工抛秧,且差异达到显著或极显著水平。由此可见,钵苗机插水稻在生育前期适宜的物质生产量的基础上,显著提高生育中后期的干物质积累量。