《中庸》教学设计

2017-06-27李媛

李媛

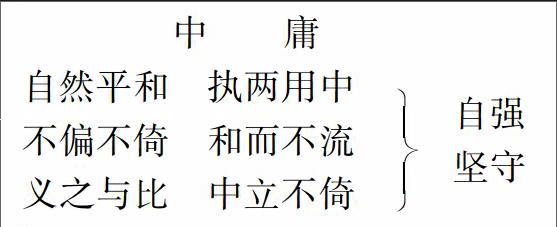

[摘 要]《中庸》选自人教版选修教材《中国文化经典研读》第四单元“修齐治平”经典原文。在选修教材讲解上,应该结合学生情况,自主整合教材进行讲解。教师先围绕“中庸”二字,通过对比、分析经典语段等方式,引领学生品读“中庸”内涵,即自然平和、不偏不倚、义之与比,而在为人处世上尽量做到执两用中、和而不流、中立不倚等;再结合现实,通过讨论、探究的方式,谈谈“中庸”思想在当今社会的现实意义。

[关键词]中庸;内涵;现实意义;教学设计

[中图分类号] G633.3[文献标识码] A[文章编号] 16746058(2017)16001603

一、指导思想与理论依据

课标要求:《中庸》是儒家经典著作,对中国的政治、文化等诸多方面有着深远的影响,本单元的学习,应当让学生对其中的思想有个基本的了解,并引导他们探讨这些思想的现代意义。

《中庸》中的有些概念比较难以理解,要让学生通过分析、讨论,理解这些概念的内涵。《中庸》中的学習过程论,对于学生的学习实践具有一定的指导作用,教师应当带领他们领会这个学习过程论的合理性。新课标关于选修课的设计与教学中提出:“高中语文选修课程是在必修课的基础上的拓展与提高。”

对于儒家经典《中庸》的教学,首先要关注以下三方面:

1.积累常用的文言实词、虚词及句式,识记文中的名句。

2.要求学生了解《中庸》的基本思想。

3.引导学生探究《中庸》思想的现代意义。

二、教学背景分析

【教学内容分析】

单元特点及地位:《中庸》选自人教版选修教材《中国文化经典研读》第四单元“修齐治平”经典原文。《中庸》是儒家经典著作,对中国的政治、文化等诸多方面有着深远的影响,本单元的学习,应当让学生对其中的思想有个基本的了解,并引导他们探讨这些思想的现代意义。

对《中庸》中所论述的思想,应该鼓励学生在深入理解的基础上,积极探究,分析其中合理与不合理的因素,探讨它们在历史上的积极与消极影响,并论述它们在现代社会的意义和作用,是否应该继承和怎样继承的问题。

【学生情况分析】

教师主要从学生的知识能力水平出发,对学生进行定位。笔者的教学对象是北京市第二十中学高二年级的学生,通过近两年的语文学习,学生已经有了一定的文学基础。作为经典原文的《中庸》,本文的语言、文字难度较大,重在体会“中庸”内涵,体会经典文化的现实意义。

【教学目标】

1.初步了解“中庸”的内涵。

2.探讨“中庸”的现实意义。

【教学重点】

本课的教学重点在于了解“中庸”的内涵。

【教学难点】

本课的教学难点在于探讨“中庸”的现实意义。

三、教学方式

本课主要采取自主阅读、合作学习、感悟探究等教学方式,辅助以多媒体教学手段。

四、教学过程

(一)导入

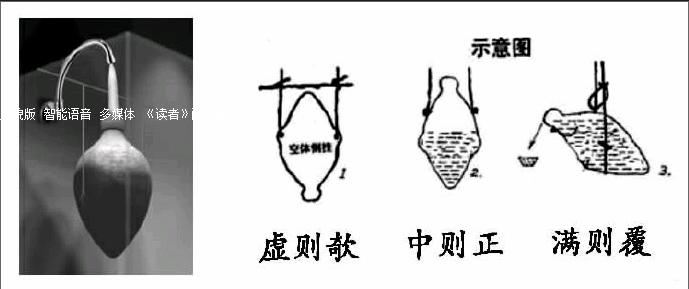

师:在正式开始上课之前,老师给大家展示一件器具,是当年鲁桓公警策自己时用的。有没有同学了解这个瓶子?

师:孔子说过:“吾闻宥坐之器者,虚则欹,中则正,满则覆。”这个瓶子有什么特殊之处,让孔子对它大加称赞?“虚则欹,中则正,满则覆”,这里说的“虚”和“满”都是两种极端倾向,宥坐之器因而产生“倾斜”和“倒覆”的现象。

师:当年鲁桓公以此瓶来警示自己,同学们,猜一猜鲁桓公用它来警示自己什么呢?

生:做人要中正,要正直,不偏斜。

师:只有“中”才能正,“守中”为“聪明圣智”之举欤,并以此警诫自己,以利于自己的统治。但也有人认为欹器是中庸的象征。“极高明而道中庸”中的“中庸”二字究竟有怎样的魅力,让历代仁人志士所追捧呢?今天我们一起走入《中庸》。

师:一提到“中庸”,同学们有什么想法?

生:老好人,和稀泥,特别圆滑的人。

生:古代一种思想,具体意思不太清楚。

师:现在,很多人把中庸之道理解为平庸和圆滑,或者说是一种好好先生的处世原则,你觉得这是否孔子所说的中庸之道?《中庸》作为儒家经典著作之一,被无数人奉为经典,认为中庸思想皆实学也,“善读者玩索而有得焉,则终身用之,有不能尽者矣。”冯友兰先生甚至将“极高明而道中庸”作为人生准则书写于书房之中。可见,中庸思想并不是如大家想的那么简单。那今天我们就一起走进《中庸》,体会中庸思想的现实魅力。

(二)教学步骤

1.中庸和乡原的区别

(1)乡原(愿),德之贼也。

(2)非之无举也,刺之无刺也。同乎流俗,合乎污世。居之似忠信,行之似廉洁,众皆悦之,自以为是,而不可与入尧舜之道,故曰“德之贼”也。

师:请同学们相互交流,根据文本内容,分析一下“乡原”是什么样的人?

学生讨论。

师:就是挑不出毛病的人。所谓“非之无举也,刺之无刺也”,就是你要反对他吧,他没什么可反对的;你要批评他吧,他没什么可批评的。看起来很好,又忠诚,又诚信,又廉洁(居之似忠信,行之似廉洁)。所以,大家都喜欢他(众皆悦之)。他自己也很得意(自以为是)。但是,他在本质上,是同流合污(同乎流俗,合乎污世),不合正道(不可与入尧舜之道)的。这样的人,就叫做老好人,就叫做乡原。

2.何谓中庸

(1)程子曰: 不偏之谓中,不易之谓庸。中者,天下之正道。庸者,天下之正理。

(2)喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

“中”是不偏不倚,恰到好处,“庸”是恒常不变。

“中庸”具有两层含义:一层为不偏不倚,恰到好处,心中澄澈无私欲,无所偏私的状态。另一层则为恒常不变的泰然心态,能够适宜适度,当喜则喜,当怒则怒,言行举止合乎礼仪,依时而中,变化无方,绝非拘泥。

“发而皆中节,谓之和”,什么是“中节”呢?未表现出来情绪是“中”,一旦表现出来,说到关键点,说得准确,谓之“中节”。两个人有矛盾冲突,让你来裁定,你根据什么来表态呢?根据这个节,也就是原则。

(3)中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

思考:“民鲜久矣”的原因何在,你能否从学案中找到答案呢?

(4)子曰:道之不行也,我知之矣:知者过之,愚者不及也。道之不明也,我知之矣:贤者过之,不肖者不及也。人莫不饮食也,鲜能知味也。

师:孔子认为“道之不行”“道之不明”的原因是什么呢,能否用四个字概括出来?

生:过犹不及。

师:你能举例证明“过犹不及”吗?

过犹不及:操之過急,做多了头的。一个是过了,一个是没达到,因为都没有明白“中”的道理。引入孔子曰:“吾闻宥坐之器者,虚则欹,中则正,满则覆。”如王熙凤机关算尽太聪明,反算了卿卿性命,还有“满招损,谦受益”“戒盈持满”。

3.如何中庸

师:如何既“及”又“不过”?走“中庸之道”该如何把握度?

(1)执其两端——允执厥中

舜其大知也与!舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民,其斯以为舜乎!

舜可真是具有大智慧的人啊!他好问,遇到不懂的就询问别人,又善于分析别人浅近话语里的含义。隐藏人家的坏处,宣扬别人的好处。把两端把握住了,用于民事,这就是舜之所以为舜的原因。学习舜的做法可以掌握中庸之道。

人,或生而知之,或学而知之,或困而知之。中庸是可以学习的。

(2)有道而问

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

人一能之己百之,人十能之己千之。果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

虽然软弱,但可以变得很强大。掌握中庸道路上,要不懈地追求,有道而问焉。

(3)莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也——慎独自修

小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,掩其不善,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣!此谓诚于中,形于外。故君子必慎其独也。 ——《大学》

(4)和而不流

子路问强,子曰,“南方之强与?北方之强与?抑而强与?宽柔以教,不报无道,南方之强也,君子居之。衽金革,死而不厌,北方之强也,而强者居之。故君子和而不流,强哉矫!中立而不倚,强哉矫!国有道,不变塞焉,强哉矫!国无道,至死不变,强哉矫!”

要做到“和而不流”,首先就要自强。“和而不流”出自《中庸》的“问强章”,在那里,子路问什么是强,孔子回答:“故君子和而不流,强哉矫!中立而不倚,强哉矫!国有道,不变塞焉,强哉矫!国无道,至死不变,强哉矫!”在孔子的答案中,所谓的强不仅是指“和”,而且还内含着“自强”的意思,这也是能够做到“和而不流”的前提。所以真正参透“和而不流”的真义,就必须自强不息、执著进取,将其化为“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高尚情操,去建设一个和谐的世界。

君子虽然平和但不随波逐流,这才是真正的坚强啊!恪守中正而不偏不倚,这才是真正的坚强啊!国家政治清平,不改变困境时的气节,这才是真正的坚强啊!国家政治黑暗,至死也不改变志向,这才是真正的坚强啊!

(5)坚守

人皆曰予知,驱而纳诸罟擭陷阱之中,而莫之知辟也。人皆曰予知,择乎中庸,而不能期月守也。

有道是:聪明反被聪明误。一方面,自以为聪明而好走极端,走偏锋,不知适可而止,不合中庸之道,所以往往自投罗网而自己却还不知道。另一方面,虽然知道适可而止的好处,知道选择中庸之道作为立身处世原则的意义,但好胜心难以满足,欲壑难填,结果是越走越远,不知不觉又放弃了适可而止的初衷,背离了中庸之道。就像孔子所惋惜的那样,连一个月都不能坚持。

(三)拓展思考

比较两则材料,引导学生讨论“中庸”的现实意义。

广东有份《清远日报》,它的总编潘伟在2009年最后一期报纸撰文《我们的努力只为读者说好》,其文最后一句:“不惹麻烦的报纸才是最好的报纸。”

“中国最有良知的报纸”《南方周末》,三峡之害、SARS、刘志军落马、PM2.5、新疆考验、暂住证、收容制度、神木医疗改革、房价的畸高、红十字……都是由这份报纸披露出来的。

我们享受着高度发展的物质文明,可同时越来越多的人感到快乐离我们越来越远,中庸之道在我们生活中有没有积极的意义,能不能指导我们寻找到快乐呢?

很多学生认为《清远日报》的做法无可厚非,提醒学生注意,这两个观点的主体是报纸,作为大众的眼睛,报纸应当承担怎样的责任?

(四)作业布置

思考题:

有人说:“不管人类文明发达到了何等程度,我们永远需要不断回归精神的故乡。”请结合今天所学习的知识,谈谈你对这句话的理解,题目自拟,字数不少于200字。

五、板书设计

六、教学反思

自主编撰学案,能较有效地帮助学生理解经典文本,较为准确地把握传统文化内涵,在今后的教学中,可继续尝试此方式。讲授《中国文化经典研读》,更加要求教师对原典的解读,并且能高开低走,让学生在学习中有所收获。此次教学课容量大,在现实意义感悟方面可以给学生更充分的思考时间和表达展示的机会,这样时间上安排更从容。

(责任编辑 陈剑平)