豫剧名家戏服赏析

2017-06-23邢薇薇

邢薇薇

新中国成立之际,中国豫剧涌现出了众多为后人所熟知的表演艺术大师,如旦行中的陈素真、常香玉、马金凤、阎立品,生行中的唐喜成、赵义庭等。而著名的河南豫剧二团,在中国豫剧的鼎盛时期,也涌现出一批在全国产生广泛影响的豫剧表演艺术家,如吴碧波、刘久来等,形成了以其姓氏命名的豫剧流派。豫剧的角色行当由“生旦净丑”组成,分为四生、四旦、四花脸。戏班组织也是按照“四生四旦四花脸,四兵四将四丫环;八个场面两箱官,外加四个杂役”。“四生”即老生、大红脸(红生)、二红脸(武生)、小生;“四旦”即正旦(青衣)、小旦(花旦、闺门旦)、老旦、帅旦。每种人物都有固定的扮相。穿什么衣服,都是根据人物的年龄、身份、性格、地位、文武官职而定的,演员应遵守“宁穿破,不穿错”的艺诀。

豫剧服饰形成于宋朝,北宋古都的汴京(今河南开封)是当时的经济文化中心,这一时期兴起的宋杂剧无疑给豫剧服饰的发展做了一个很好的铺垫。有关宋杂剧演员的服装,南宋孟元老在《东京梦华录》中记载:“女童皆妙龄翘楚,结束如男子,短顶头巾,各着杂色锦绣捻金丝番缎窄袄,红绿吊敦,束带。”豫剧服饰色彩鲜艳引人注目,服饰的色彩使豫剧服饰更具个性,服饰的样式,色彩,花纹以及面料交织在一起,共同塑造豫剧人物形象,在服饰上运用象征、夸张、变形等艺术手法,表现出不同的角色人物,不同的人物地位,不同的角色人物年龄。

清代末年,京剧独领剧团风骚,豫剧服饰的发展逐渐融入京剧服饰。发展到今天,除在服饰上留有汉装的一些款式外,其他基本上与京剧戏剧服饰相似。豫剧名家们演出时所穿戏服弥足珍贵,成为珍贵的戏曲历史资料,见证了豫剧成长发展的历史,被文物保护单位定级收藏。

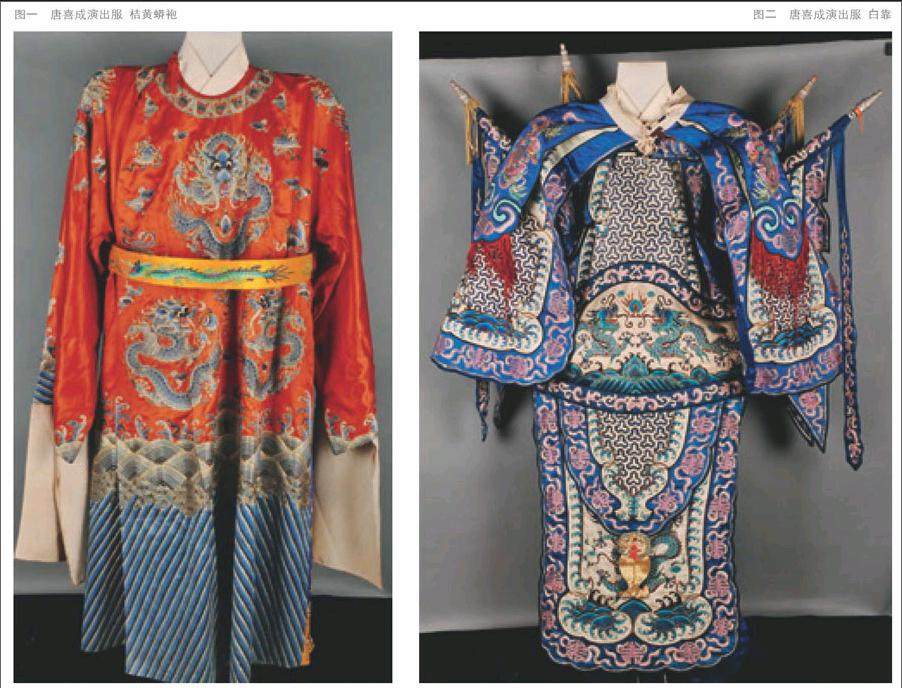

唐喜成演出服(图一),桔黄蟒袍,为皇帝上朝时穿用,桔黄色,身上有绣花,小盘龙,龙为五爪,下摆有潮水,腰系玉带。通长

厘米。圆领、大襟、大袖、长及足,满身纹绣:上为云龙,下为海水,为传统戏曲中帝王将相的公服,腰围玉带。蟒袍是戏曲舞台上扮演帝王、官员等角色使用量最多的一种蟒袍,扮演文臣武将的老生、小生、武生都可使用,一般文职官员有规定应穿“团龙”蟒,武将官员应穿“行龙”蟒,有“文团武行”之说,除了身坐龙位的皇帝应穿五爪蟒袍外,其他人物只能穿四爪蟒袍。

在戏曲舞台上,也常用蟒袍的色彩来区别剧中人的身份、地位与年龄。蟒袍大体分为红、明黄、杏黄、白、蓝、绿、紫、粉红、淡湖、浅米、古铜、豆沙、香色等。原箱蟒袍分为上、下五色。上五色是红、绿、黄、白、黑色;下五色是蓝、紫、粉红、淡青和香色。明黄与杏黄是扮演皇帝、番王、王子以及齐天大圣(孙悟空)的蟒袍专用色,其它角色不得使用。一般说来,皇帝穿黄色蟒袍;臣僚所穿,以红蟒为贵重;性格粗豪者服黑蟒、蓝蟒;年轻俊雅者服白蟒、粉色蟒;年长者服古铜色或香色蟒。无沦穿男蟒、女蟒,都要腰围玉带。

蟒袍的图案由龙、“蟒水”(海水江牙)、日、山、流云、“八宝”、“八吉样”等组成。在封建社会中,龙是尊贵的象征,它符合帝王将相的高贵身份。龙的具体形状,有团龙、行龙、大龙等三种,有的端庄严谨,有的昂扬矫健,有的气势宏大。不同的龙形,在服装上各具特定的象征意义,分别适用于各种不同类型的人物。“蟒水”的具体形状,有弯立水、直立水、立卧三江水、立卧五江水、全卧水五种。蟒水的规范性也很强,使用何种蟒水,根据人物的类型而定。蟒袍在绣工上也非常讲究,大体分为彩绣、墨绣、平金漏地绣、满金绣、半金半彩绣、裹金绣(一金线、一彩线混合绣)等。绣法各异,色彩纷呈。不同的绣工处理,使得蟒袍造型庄重、文雅、气派,为戏曲演员的演出锦上添花。

唐喜成演出服(图二),白靠,为武生所穿的专用服装,边关战敌寇时穿用,后边有四根靠旗,身上绣有二龙戏珠、鱼纹、边花有寿图,通长

厘米。

唐喜成,豫剧生行泰斗,豫剧唐派艺术创始人,《南阳关》、《三哭殿》、《辕门斩子》、《血溅乌纱》及《屈原》中,挑选五个唱段,认为最能体现他的声腔艺术特点。“唐派”有其鲜明的独到之处以高音为主,既不是高腔打“凉壶”,也不是为卖弄嗓音的洪亮而哗众取宠。而是以张弛有致,游刃有余的旋律搭配,形成了唱腔的棱角分明,酣畅嘹亮的特点。听起来犹如异峰突起,穿云破雾一般,颇具男性阳刚之美。

唐喜成先生最早演旦角戏,如《双官诰》、《对花枪》、《收王洪》、《天仙配》、《反西唐》、《穆桂英挂帅》等剧目。后改演小生、老生、红脸;学武戏,演武生、武旦、武丑。年,他曾为毛主席和中央首长演出了《打金枝》。当时,河南省豫剧二团名角云集,行当齐全,阵容强大。在这样的一个强强联合、互相激励、共同学习的创作集体中,唐喜成创立的唐派艺术也日渐成熟完善。他主演的《十五贯》、《三哭殿》、《穆桂英》、《南阳关》等剧目得以恢复,并且还在牛得草、吴碧波领衔主演的豫剧电影艺术片《七品芝麻官》中饰演林友安。

刘久来演出戏服(图三)黄帔,黄色,系皇帝日常生活专用服装,身上绣有团龙和小团花,下摆绣有潮水,为河南省著名的戏曲演员刘久来的演出戏衣之一,通长146厘米。团龙帔,也叫黄帔,为皇帝专用。是皇帝在内宫时穿用的服装,全身绣有十个团龙。对襟的开合部实际上是使用暗纽绊(宝剑头式飘带一般不打结)。男用帔需内衬褶子。黄帔,有别于“不壮不丽无以重威”的礼服蟒袍。比起蟒来,它突破了“全封闭式”服装造型,以“对襟”造成自由开合的宽松感,以各下的两垂直线给人以流畅修长的美感(由绾结演变成的两根飘带,也飘垂于胸前,成了装饰)。它算得上是一种“宽松式”的服装,文雅清秀,既符合人物闲居场合需要,又不失其华贵。

赵义庭演出戏服(图四),“青褶子”,淡青色,道袍领,身上绣有月季花,为小生专用服装之一。长142厘米。赵义庭在表演时嗓音宏亮、功底扎实生角的结尾甩腔,由于变化巧妙,奔放动听,把它水乳文融地化入山东梆子的唱法之中,唱出非鲁非豫,亦鲁亦豫,合二而一,韵味独具图四赵义庭演出服的新腔,得到广大观众的认可和称赞。早前给豫剧大王陈素真配戏,后和常香玉合作,同台演出,观众评为“珠联璧合,相得益彰”,代表剧目有《南阳关》、《八郎探母》等。

陈素贞所穿戏服(图五),由红袄裤和腰裙组成,系花旦所穿,身上绣有蓝色月季花。上衣长70厘米,裙长112厘米。陈素贞,著名豫剧表演艺术家,豫剧五大名旦之一。曾获得“梆子大王”、“豫剧皇后”和“河南梅兰芳”等美称。1936年舂,应上海百代公司之约灌制了《三上轿》等10张唱片。

花旦,大多扮演青年女性,表现那些年轻活泼俏俐的小家碧玉或丫鬟,以做功和念白见长,身着短衣裳,如褂子、裤子、裙子、袄;有时穿長衣裳,也绣着色彩艳丽的花样。人物性格大都活泼开朗,动作敏捷伶俐。如《西厢记》中的红娘,《拾玉镯》中的孙玉姣等。

吴碧波演出戏衣女黄蟒(图六),老旦女黄蟒,正宫娘娘所穿,颜色为淡米黄色,身上绣有五彩团凤,下摆绣有海水,其刺绣和花纹为丹凤朝阳再加上日、月、海浪、水纹这样一些图案,长112厘米。老旦是表现那些老年女性,用本嗓唱念,多重唱功。女蟒的款式与男蟒基本相同,但有着自己独特之处,女蟒较短,绣龙凤,为后妃、贵族妇女所穿。它的尺寸短至三尺二寸,长仅至膝部,身后无摆。女蟒的颜色比较少,只有黄蟒是皇后专用的,红蟒是王妃、贵夫人穿用的。秋香色的蟒是老年的贵夫人(一般由老旦扮演)穿用的。

吴碧波为豫剧四小名旦之一,有“小陈素真”之美誉。河南省豫剧二团著名旦角演员,国家一级演员,中国戏剧家协会会员,曾主演《香囊记》、《樊梨花征西》、《凌云志》、《宇宙锋》和现代戏《白毛女》、《刘胡兰》等。

豫剧名家演出曾穿过的戏服,见证了中国豫剧发展的鼎盛时期,见证了中国豫剧流派的成长与发展。从中华人民共和国成立之初到上世纪八十年代末,豫剧的影响范围遍布河南全省,传播于全国大部分省、直辖市、自治区,如河北、安徽、山东、天津、山西、陕西、湖北、江苏、四川、贵州、新疆、青海、黑龙江、甘肃、西藏、台湾等地,拥有的剧团数量、从业人数、观众人数在全国戏剧大家庭中排行第一。

(责任编辑:耿坤)