从墓葬出土资料看明代紫砂壶特点

2017-06-09邢舒良

邢舒良

明代出现的紫砂壶为后来的“紫砂陶”发展打下了基础,从明代墓葬出土资料看明代紫砂壶特点,可以更好地了解明代“紫砂陶”。

紫砂壶成为专用饮茶茶具是与明初饮茶方式的转变分不开的。明洪武二十四年九月十六日(公元1391年),明太祖朱元璋下诏废团茶,改贡叶茶(散茶)。后人评价甚高:“上以重劳民力,罢造龙团,惟采芽茶进。……按加香物,捣为细饼,已失真味……。今人惟取初萌之精者,汲泉置鼎,一瀹便啜,遂开千古茗饮之宗。”出身社会底层的朱元璋早已习惯了民间冲泡习惯而非点茶分茶等文人士大夫阶层的饮茶方式,当上皇帝以后才会如此下诏。事实上,散茶的冲泡饮用至少可以追溯到南宋。南宋刘松年《茗园赌市图》中,一人手提水注,向另一手握持的茶杯中注水。另有几人手持茶杯品饮正酣。在宋代,点茶时不会手持茶碗注水,并且画中人物手持的高杯形与点茶碗的敞口矮身的形状有明显区别,所以这一情景基本可以断为泡茶法的描绘。

到了明代中叶,正值中华茶文化的鼎盛时期,茶的品饮方法日趋考究,沏茗畅饮替代了宋代流行的烹煎,因此,茶事开始讲求器具,其所具有的艺术价值与使用价值随茶事的发展而发展,二者之间相互推进,具体表现在精神和物质两个方面。品茗本是生活中的物质享受,茶具的配合,并非单纯为了器用,蕴涵着人们对器型的审美和对理趣的感受。在这种情况下出现紫砂壶也是水到渠成之事。纪年墓出土的紫砂壶为我们提供了准确的研究实物。

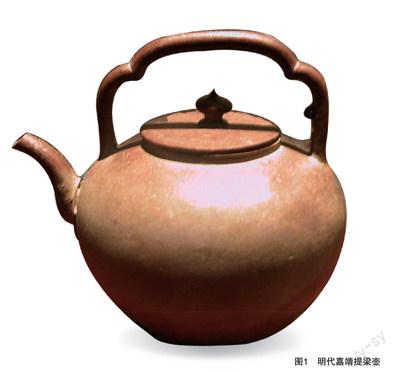

明代嘉靖提梁壶(图1),通高17.7厘米、口径7.4厘米、底径7.1厘米。江苏省南京市中华门外马家山的明代司礼太监吴经墓出土,根据同时出土的砖刻墓志纪年推断,为嘉靖十二年,即1533年。这是我国目前唯一最早有确切纪年可考的紫砂壶。

该提梁壶体量较大,葫芦状钮、圆形平盖、矮颈、丰肩,圆腹、腹下部内敛、平底。在流与壶身相接处贴以四瓣柿蒂纹饰。壶身上方的提梁,类似于明代家具中罗锅枨的形状。与流相对的提梁下端内侧有一个突出的圆环,是用来系住壶盖以免滑落。壶盖很有特点,反面嵌泥条呈十字状。胎质近似缸胎,壶面粘附着“缸坛釉泪”,色泽呈肝红。这把壶的出现说明了几个问题:一是墓葬下限嘉靖十二年,此壶的上限要更早。吴经从正德五年到正德十二年间任南京提督织造太监之职,是否这期间得壶还需考证;二是壶面粘附着“缸坛釉泪”表明当时烧制紫砂器没有装匣钵,同其他日用陶器同烧,此时的壶可能是从日用烧水壶转化而来;三是壶嘴与壶身处贴四瓣柿蒂纹,“柿”与“事”谐音,有事事如意的寓意。此处贴柿蒂纹除了美观吉祥,另一个作用是掩盖壶嘴与壶身相接的痕迹,因壶的流和提梁与壶身的连接采用铆接工艺;四是壶盖背面有简单的十字形筋,可以看作是早期制作的特征之一;五是壶的内壁厚薄不一,胎体粗糙紫砂不纯,可以看出早期制壶工具十分简陋,用料不讲究,制壶技术不成熟。从以上几个特点看早期紫砂壶是处于一种初创阶段,即便不是很成熟,仍受到人们的喜爱,吴经把这把紫砂壶做陪葬可见他身前对此壶的喜爱。当时烹茶法有两种:壶泡和撮泡,陈师道记载了当时苏、吴一带的烹茶法:“以佳茗入磁瓶火煎,酌量火候,以数沸蟹眼为节,如淡金黄色,香味清馥,过此而色赤不佳矣!”即壶泡法;而当时杭州一带的烹茶法与苏吴地区略有不同,“用细茗置茶瓯,以沸汤点之,名为撮泡。”其实无论是壶泡还是撮泡,较之前代更加简便,而且还原了茶叶的自然天性。吴经用的大壶应是“苏、吴一带的烹茶法”。

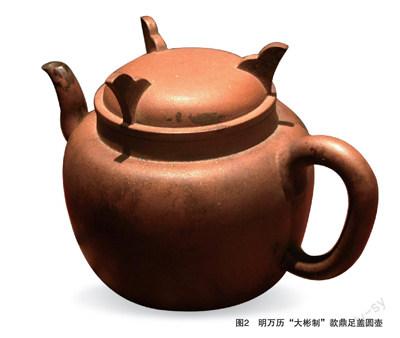

明万历“大彬制”款鼎足盖圆壶(图2),通高11厘米、口径7.5厘米 、腹径11厘米。福建省漳浦县盘陀乡通坑村明万历三十八年卢维桢墓出土,底款楷书刻款 “大彬制”。

明万历“大彬制”六方壶(图3),通高11厘米、口径5.7厘米。江苏省江都县丁沟乡红飞村郑王庄明万历四十四年曹氏墓出土,底款楷书刻款“大彬制”。

明万历两把紫砂壶已使用成熟制壶工艺,其特点更加明显。一是壶的体量变小,不适应在炉上煮茶,是纯粹的泡茶用具;二是壶嘴、壶把采用泥接法,紫砂泥料纯净,打泥片衔接工艺成熟,壶造型多样化;三是壶盖内使用圈墙,用壶时壶盖更加牢稳;四是制壶专业工匠的出现,使紫砂壶含有文人气息;五是楷书刻底款的出现与明代瓷器底落款有异曲同工之用,不同的是一个是年号款一个是人名款,这两把出土的紫砂壶底部都有“大彬制”刻款;可能用竹刀刻款成为这时期紫砂壶一个明显特征。当时紫砂壶已被广大品茗者接受,地域使用范围扩大,名壶已成紧俏品。

明崇禎“大彬”款柿蒂纹三足壶(图4),通高11.3厘米、口径8.4厘米。江苏省锡山市甘露乡明崇祯二年华师伊墓葬出土,壶把下 “大彬”楷書刻款。

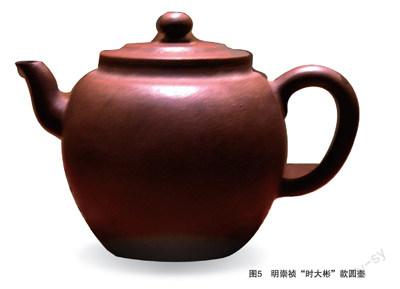

明崇祯“时大彬”款圆壶(图5),通高9厘米、口径5.8厘米、底足径5.2厘米。山西省晋城市泽州县大阳镇陡坡村明崇祯五年张光奎墓出土,底款“丁末夏日时大彬”楷书刻款。

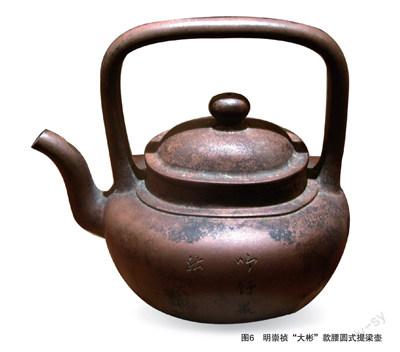

明崇祯“大彬”款腰圆式提梁壶(图6),通高15.3厘米、口径5.1厘米、足径5.2厘米。陕西省延安市宝塔区王家沟村明崇祯十五年,杨如桂墓葬出土,壶腹部“吟竹养浩然、大彬”行草刻款。

明崇祯时期出土的紫砂壶,造型多样化,适应了市场不同人群的需要。明晚期是紫砂壶发展的第一个高峰,紫砂壶制作名家大量涌现,制壶工艺不断改进,产量提高,爱壶人从达官贵族、文人壶客到平民百姓范围扩大,紫砂壶已经成为全国流行的茶具。明晚期出现了一大批茶书,《阳羡茗壶系》说:“近百年中,壶黜银锡及闽豫瓷,而尚宜兴陶……名手所作,一壶重不数两,价重一二十金,能使土与黄金争价。”

明代紫砂壶从嘉靖到明末的发展,时间虽然很短发展却很快,正是经济市场需求的结果。紫砂壶从煮茶到泡茶的功能转变及明嘉靖、万历、崇祯时期紫砂壶不同的特征,为我们鉴赏紫砂壶提供了可靠的依据。纪年墓出土紫砂壶让我们看到紫砂壶在明代发展的脉络,明代散茶的冲泡直接推动了紫砂壶艺的发展。