深翻技术应用效果及机具研究进展

2017-06-09孙万琴

孙万琴

摘要:在查询大量参考文献的基础上,总结深翻技术的应用效果及重要作用,论述深翻犁的研制及改进现状,为深翻技术的推广及应用提供理论参考。

关键词:深翻;深翻犁;高标准农田建设;秸秆还田

中图分类号:S281 文献标识码:A 文章编号:1674-1161(2017)01-0076-03

2012年10月11日,在總结116个基本农田保护示范区建设经验的基础上,国土资源部要求建设500个高标准基本农田示范县。其中,辽宁有5个高标准基本农田示范县(市),分别为新民市、岫岩县、凌海市、昌图县、盘山县。在辽宁省现有的422万hm2(6 330万亩)耕地中,高产田仅为33.1%,其余大部分为中低产田。高标准农田建设任务任重道远,主要包括土地平整工程、土壤改良与培肥工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程等。其中,深翻是土地平整项目中的重要内容。

1 深翻技术的应用效果

翻耕的作用主要体现在细碎耕层,贮存雨水,抑制杂草、病菌孢子、害虫卵块生长繁育等方面。

1.1 降低重金属有效性

王科等研究表明:与未实施深翻的地块相比,深翻可显著降低耕层土壤及水稻籽粒中的铅、镉含量;秸秆还田对耕层土壤及水稻籽粒铅、镉含量影响不大,但秸秆还田可以增加土壤有机质含量、降低重金属有效性。因此,生产上可以在深翻土壤的基础上配合秸秆还田。

1.2 提高作物品质

邓妍连续2 a的田间试验结果显示,在夏闲期前茬小麦收获后15 d,45 d深翻,并立即采用地膜将地表全覆盖,可显著提高播种前100~180 cm土壤蓄水量、夏闲期土壤蓄水效率及越冬至孕穗期土壤蓄水量,且前茬小麦收获后45 d 深翻效果较好。温斐斐等研究也表明,将耕作蓄水技术与覆盖保水技术相结合,前茬小麦收获后45 d 深翻较15 d深翻可显著提高小麦收获后65 d(休闲期)~316 d(孕穗期)的土壤蓄水量、播前120~300 cm土层土壤的蓄水量,且均以渗水地膜覆盖效果最好。刘庆建等对比试验也得到类似的结论。

肖华等采用深翻和深松2种耕作方法对西辽河平原灌区农田土壤效果进行分析,结果表明,深翻和深松均可以打破犁底层,增强土壤蓄水、保水能力,改善根系生长环境条件,促进根系生长,进而显著增加根干质量及玉米产量。从根系长度、生育期、单位面积根干质量来看,秋季深翻+中耕深松地块>秋季深翻地块>中耕深松地块>未作处理的地块。

于晓芳等采取条浅旋和深翻打破底层,研究浅旋和深翻对耕层土壤物理特性及超高产春玉米根系垂直分布的影响,确定深翻能降低土壤容重和紧实度,增加气相和液相的比例,改善土壤物理性质,并能优化根系的垂直分布,增加30~60 cm土层根系的根干质量、根长、根表面积和根体积。

刘晶等以伟科702为供试材料,在覆膜条件下设深松和旋耕2 个处理,研究覆膜条件下深翻对春玉米穗部性状及产量变化规律的影响,结果表明:各处理穗长、穗粗、穗粒数、千粒重、粒长等穗部性状旋耕均显著高于深翻,秃尖则深翻显著高于旋耕,不同处理生物产量以旋耕较深翻高7.57%。

张丽娟以伟科702为供试材料,比较覆膜条件下深翻和旋耕处理对玉米干物质的积累及转运。结果表明:吐丝期后,旋耕的干物质积累量显著高于深翻,且随生育进程差异增大。干物质最大积累速率、持续时间均表现为旋耕>深翻,最大速率出现时间为深翻>旋耕。旋耕处理吐丝后的营养器官的转运量、转移效率和对子粒贡献率均显著高于深翻处理,各器官表现为叶>茎>穗部。

1.3 抑制作物病虫害

张勇等通过小区试验和大田示范,研究深翻60 cm对黄萎病防治及对棉花产量的影响。结果表明,深翻60 cm对棉花黄萎病具有明显的抑制效果,重病田的相对防效达58.5%。

萨如拉等以秸秆深翻还田土壤为研究对象,分析高寒灌溉农区春玉米秸秆深翻还田中细菌群落结构特征。结果表明,玉米秸秆深翻还田能丰富土壤微生物多样性,玉米生长中期土壤微生物多样性较丰富。

2 深翻犁的研究进展

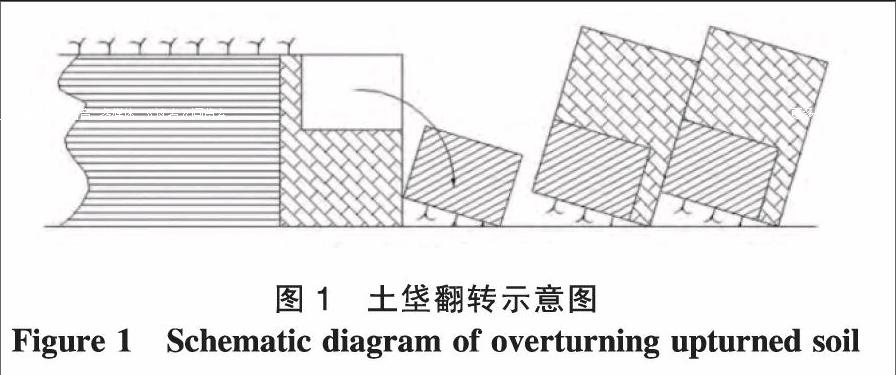

针对高标准农田建设对深翻耕作技术及装备的需求,为了改善土壤结构、提高土壤肥力、减少病虫害,对深翻机具进行研制与改进。目前,深翻作业机具主要是深翻犁,其土垡翻转形式见图1。

一般翻转式深翻犁由上下对称的单铧犁或多铧犁组成,与大功率拖拉机配套进行深翻作业。但这种方式耕作阻力大,受力部件强度高,犁架易变形,犁体易磨损。

针对悬挂翻转式深翻犁翻转定位机构断裂和耕作阻力大引起犁体严重损坏的问题,曾小辉等提出翻转定位机构结构优化方案和主副犁体空间结构优化配置方案。机具试验结果表明:耕深平均值60.59 cm,同一工况的耕深稳定性系数为98.656%,变异系数为1.344%;深翻犁耕宽平均值为64.79cm,耕宽稳定性系数为97.921%,变异系数为2.079%。深翻犁耕作后农田地表以下的植被和残茬覆盖率平均值为91.87%,耕后农田土壤8 cm深度以下的植被和残茬覆盖率平均值为71.84%,翻转到位率为100%。

目前,适于设施内作业的拖拉机大多在26 kW 以下,深翻作业时容易轮胎打滑。为解决此难题,周宗良等充分利用拖拉机牵引力与后输出动力,设计分层耕翻组合式机具,一次作业即可完成深翻工序,提高了作业机具综合性能和工作效率。

超深耕技术是作物增产的有效措施之一,其主要利用大功率拖拉机配套深耕犁对土壤进行深翻作业,耕翻深度达到50~70cm,这样更有利于消灭杂草和减少病虫害。新疆农垦科学院机械装备研究所研发一种耕作阻力较小、可一机多用的新型翻转双向超深耕犁耕作业机具。该机具采用层耕作业形式,耕深50~70 cm,耕深稳定性变异系数不大于10%,可靠性大于95%,生产率大于0.3 hm2/h。

为了有效地将作物秸秆埋入土壤中,又不影响翻耕后的整地作业,辽宁省农业机械化研究所研制一种作物秸秆深埋还田犁具。该犁具由带小前犁和犁刀的复式犁组成,小前犁配置在主体犁前及主犁体胫刃一侧,犁刀安装在小铧犁之前。耕作时,犁刀切断作物秸秆及残茬,切出整齐的沟墙,减少土壤对犁铧和犁壁胫刃部分的压力;然后,小前犁将接垡处带有秸秆与表层土壤的混合体翻到前主犁体翻起的沟底;最后,主犁体将耕起的土垡覆盖其上。这种深翻方式既翻转土层、松碎土壤,又把秸秆与残茬翻入35~40 cm土层深处,形成隔层还田。

3 结语

深翻技术能改良土壤、提高土壤蓄水能力、减少病虫害,具有显著的社会效益、经济效益和生态效益,是推进农业可持续发展的一项重要措施。随着全国及辽宁省高标准农田基本建设的推进,深翻技术及机具将在土地平整工程中发挥重要作用,具有广阔的推广应用前景。

参考文献

[1] 张丽娟,张冬梅,鲁克,等.覆膜条件下深翻对春玉米干物质积累和转运的影响[J].中国农学通报,2014,30(33):141-144.

[2] 温斐斐,孙敏,邓联峰,等.旱地小麦休闲期深翻覆盖对土壤水分及其利用效率的影响[J].中国生态农业学报,2013,21(11):

1 358-1 364.

[3] 肖华,金亚男,张福胜,等.西辽河平原灌区农田土壤深翻深松效果分析[J]. 内蒙古民族大学学报,2014,29(2):183-185.

[4] 曾小辉,毕新胜,李文春,等.悬挂翻转式深翻犁的研究与设计[J].江苏农业科学,2016,44( 2) : 409 - 411.

[5] 郑炫,秦朝民,贾首星,等.翻转双向超深耕犁的研发[J].2010,38(19):10 270-10 271.(下转第80页)