纳木错典型小流域土壤有机碳含量空间分布

2017-05-30郑梓萱曾辰

郑梓萱 曾辰

摘要:【目的】探求青藏高原高寒草甸高山流域土壤有机碳含量的空间分布规律,为全球变化和退牧还草背景下区域有机碳含量估算及生态环境评价提供参考。【方法】选取青藏高原中部纳木错典型冻土小流域,在该流域不同海拔、坡向分别采集浅层(0~10 cm)和根系底层(20~30 cm)的土壤样品,测定不同海拔、坡向和土层间的土壤有机碳含量,并分析其空间分布规律。【结果】研究区土壤有机碳含量介于0.95~47.28 g/kg,平均为13.44 g/kg,随海拔升高呈降低趋势;不同坡向土壤有机碳含量表现为北向坡最高(16.41 g&g),南向坡最低(8.47 g/kg),东向坡(12.10 g/kg)和西向坡(12.17 g/kg)居中且较接近;浅层(0~10 cm)土壤有機碳含量(20.01 g/kg)较根系底层(20~30 cm)土壤有机碳含量(6.88 g/kg)高。【结论】纳木错流域土壤有机碳含量与海拔、坡向和土层深度等因素显著相关,流域平均含量较青藏高原其他地区低。

关键词:土壤;有机碳;空间分布;纳木错流域

中图分类号:S153.6 文献标志码:A 文章编号:2095-1191(2017)12-2152-05

0引言

【研究意义】土壤有机碳不仅与地表植被密切相关,还可通过改变土壤结构进而影响土壤水热过程(Chen et al.,2012)和土壤可蚀性(张科利等,2007),是评价区域生态环境质量的重要指标之一。青藏高原地区的土壤有机碳储量占全国碳库储量的23%,占全球土壤碳库总储量的2%,在亚洲乃至全球气候变化中扮演重要角色(王根绪等,2002)。受地形、植被和人类活动等因素影响,土壤有机碳具有强烈的空间异质性,使得区域生态环境评价及相关的水文和土壤侵蚀等研究存在不确定性(陈飞,2016)。因此,以流域为基本单元,探索青藏高原典型小流域土壤有机碳空间分布特征及其含量估算方案,对全球变化和退牧还草工程背景下高原地区开展生态环境评价具有重要意义。【前人研究进展】王根绪等(2002)报道了青海和西藏16种典型类型土壤的有机碳平均含量,发现草甸土类的土壤有机碳最丰富。田玉强等(2007)分析了高寒生态系统土壤有机碳的影响因子,发现降水和土壤黏粒对表层土壤有机碳分布的影响较大。吴雅琼等(2008)对青藏高原土壤普查数据进行整理分析,定量研究了青藏高原28个典型土壤类型、14个主要生态系统类型0~20、20~50和50~100 cm土层土壤有机碳密度的垂直分布规律,发现28个典型土壤类型浅层(0~20 cm)有机碳密度平均值较深层(20~50和50~100 cm)高。蔡晓布和周进(2009)分析了退化高寒草原土壤有机碳的时空变化规律,发现中度、重度退化草地土壤有机碳含量较低,但其损失速率较高。高俊琴等(2010)分析了诺尔盖3种湿地的土壤有机碳分布特征,发现土壤有机碳含量与样点的水分等环境条件相关。此外,李东等(2010)利用Century模型对高寒草甸生态系统土壤有机碳变化规律进行动态模拟。目前,针对土壤有机碳在小流域的空间分布特征研究,与黄土高原地区王东沟等小流域相关的报道较多(郭胜利等,2010;李林海等,2013),其研究结果表明,地貌单元对流域表层和深层土壤有机碳含量的分布影响显著,土壤有机碳含量在空间上表现出中到高度的变异特征。【本研究切入点】受观测条件限制和基础观测资料匮乏的影响,以青藏高原典型流域为基本单元开展的高寒草甸流域土壤有机碳空间调查的研究报道较少。【拟解决的关键问题】以青藏高原中部的纳木错高寒草甸高山流域为研究区,采样并分析不同海拔、坡向、土层间土壤有机碳含量的空间分布规律,为全球变化和退牧还草背景下区域有机碳含量变化趋势评估及生态环境评价提供参考。

1材料与方法

1.1研究区概况

研究区位于青藏高原中部纳木错流域(东经89°30′~91°25′,北纬30°00′~31°10′,海拔3819~7124 m)。纳木错流域呈东北一西南走向,南侧为念青唐古拉山脉,地势较高,坡向以北向或西北向为主(陈飞等,2015)。流域年均气温在0℃以下,年降水量为414.6 mm,呈单峰型,夏季降水量占全年降水量的90%以上(高坛光等,2009)。海拔5200 m以上植被较少,海拔5100~5200 m植被以高山蒿草草甸为主,海拔5000 m以下山麓附近植被以高寒草甸为主。流域土壤类型较简单,土层较薄,20 cm以下土层土壤中石砾含量较高(俞洁辉等,2012)。

1.2样品采集与分析

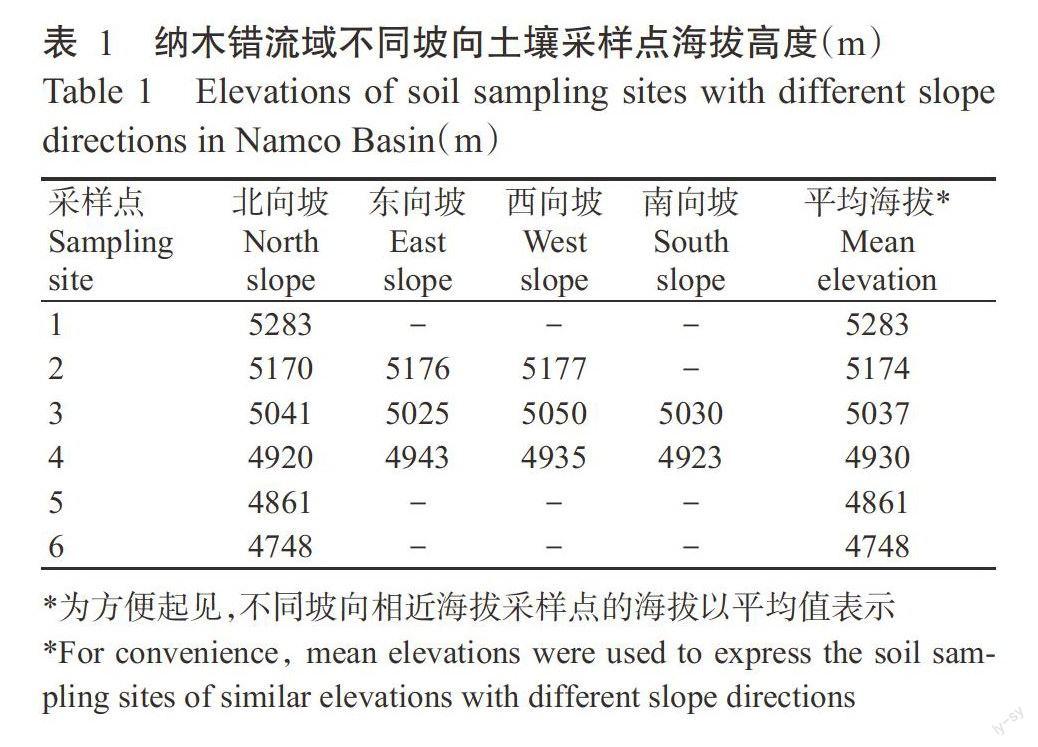

于2016年6月进行采样工作。根据研究区的地形特点,分别在海拔5283 m至湖岸边4748 m的北向坡、东向坡、西向坡和南向坡不同海拔处采集表层(0~10 cm)和根系分布区以下底层(20~30 cm)的土样,每个样点采集5组重复。海拔4740~4920 m的采样点坡度在5。左右,海拔4920~5041 m的采样点坡度在5~15°,海拔5041~5283 m的采样点坡度在15~22°。在北向坡6个海拔采集60个土样,在东向坡和西向坡3个海拔各采集30个土样,在南向坡2个海拔采集20个土样,共采集140个样品。不同坡向采样点具体海拔信息见表1。所有样品在实验室风干、过筛后利用日本岛津公司TOC-VCPH型总有机碳分析仪测量土壤有机碳含量。

1.3统计分析

试验数据采用Excel 2007进行整理;采用SPSS16.0进行统计分析,其中,采用Kolmogorov-Smimov进行数据正态性检验(K-S检验),当P大于0.05时表明数据服从正态分布。

2结果与分析

2.1研究区土壤有机碳含量概况

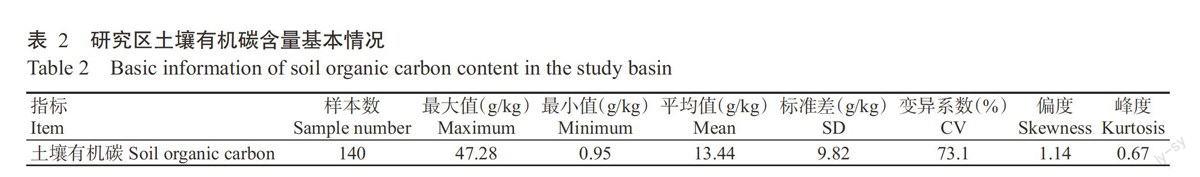

由表2可知,研究区土壤有机碳含量介于0.95~47.28 g/kg,平均为13.44/kg。从变异系数来看,该区域土壤有机碳含量呈中等变异强度(CV≤10%为弱变异性,10%0.05)。

2.2不同海拔土壤有机碳含量分布情况

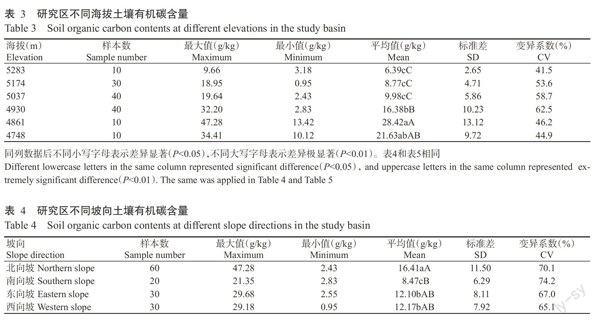

由表3可知,研究区土壤有机碳平均含量随海拔升高呈降低趋势。方差分析结果表明,土壤有机碳含量与海拔间呈极显著相关(P<0.01,下同)。多重比较分析结果表明,海拔5037~5283 m与4748~4930 m的土壤有机碳含量存在极显著差异,后者较前者高2-4倍;而海拔5037-5283间及4748 m与4930和4861 m的土壤有机碳含量差异不显著(P>0.05,下同)。

2.3不同坡向土壤有机碳含量分布情况

由表4可知,研究区不同坡向土壤有机碳含量差异明显,表现为北向坡平均值最高(16.41 g/kg),南向坡最低(8.47 g/kg),东向坡(12.10/kg)和西向坡(12.17 g/kg)居中且较接近。东向坡和西向坡较南向坡高约50%,北向坡较南向坡高约1倍。方差分析结果表明,土壤有机碳含量与坡向问呈极显著相关。多重比较分析结果表明,东向坡与西向坡的土壤有机碳含量无显著差异,但其与北向坡和南向坡间的差异均达显著水平(P<0.05)。

2.4不同土层土壤有机碳含量分布情况

由表5可知,研究区不同土层土壤有机碳含量差异明显,浅层(0~10 cm)土壤有机碳平均含量较高,为20.01 g/kg,约是根系底层(20~30 cm)土壤有机碳含量的3倍,与纳木错周边那曲地区的研究结果一致(zeng et al.,2013)。方差分析结果表明,土壤有机碳含量与土层深度间极显著相关。

2.5土壤有机碳含量与采样点位置的相关性分析和多元回归结果

将研究区土壤有机碳含量与采样点位置进行相关性检验,结果如表6所示。土壤有机碳含量与海拔、土层深度和坡向(坡向按北向坡、东西向坡、南向坡排序)均存在极显著负相关性。为了服务相关的土壤冻融和侵蚀等模型的参数化方案,将研究区土壤有机碳含量和采样点位置进行多元回归,得到的回归方程为:

SOC=-0.037Alt-0.033SD-0.004Dir+0.212

式中,SOC为研究区土壤有机碳含量(g/kg);Alt为海拔高度(km),介于4.74~5.28;SD为土层深度(m),小于0.30;Dir为坡向,数值为1、2和3,其中1为北向坡,2为东向坡或西向坡,3为南向坡。

回归方程的决定系数R2=0.801,回归方程及各变量和常数的显著水平均小于0.01。

3讨论

3.1研究区土壤有机碳平均含量与其他高山流域对比

本研究结果表明,研究区所处的高寒草甸高山流域土壤有机碳平均含量为13.44 g/kg,0~10 cm土层有机碳平均含量为20.0 1 g/kg,20~30 cm土层有机碳平均含量为6.88 g/kg。与秦嘉海等(2013)对青藏高原周边其他流域的研究结果相比,该区域土壤有机碳平均含量低于青海祁连山地区黑河冰沟流域的高山草甸土(43.60 g/kg)、高山灌丛草甸土(53.89g/kg)、森林灰褐土(76.22 g/kg)和山地栗钙土(19.04 g/kg)的有机碳含量,也较若尔盖高原湿地相应土层的有机碳含量低(高俊琴等,2007)。王根绪等(2002)测定了青海和西藏10余种典型土壤的有机质含量,结果表明,青海山地草甸土和平地草甸土的有機碳平均含量(换算系数为1.724)分别为39.10和37.88 g/kg,西藏的分别为13.86和30.57 g/kg。可见,海拔相对较高地区的土壤有机碳含量相对偏低。在研究区高寒草甸高山流域内部,海拔5037 m以上和4930 m以下的土壤有机碳含量具有显著性差异,表现为较高海拔处土壤有机碳含量较低。此外,通常认为土壤有机碳含量随深度的增加呈指数下降趋势(杨黎芳等,2007)。然而,由于草甸土根系分布较浅且多集中在浅层土壤中(zeng et al.,2013),这种关系并不适用。因此,利用传统的采样调查结果估算高寒草甸高山流域土壤有机碳的平均含量可能会存在较大误差。

3.2研究区土壤有机碳含量空间分布差异的原因

研究区植被类型属高寒草甸生态系统,其海拔分布上限为5100-5200 m,且海拔越高,土壤水含量和温度越低。俞洁辉等(2012)研究表明,研究区海拔5125 m处10 cm土层土壤温度日最小值<5℃的天数为25 d,而4980 m处均在5℃以上。总之,流域较高海拔处积雪覆盖时间较长,土壤水、热条件差异明显,以及不同海拔处植被条件和植被生长季长短的差异是造成高寒草甸高山流域土壤有机碳含量具有显著海拔差异的主要原因。

坡向影响地表接收的太阳辐射量和水汽传输过程,进而间接影响土壤的水热条件(刘曼霞和王刚,2013)。本研究结果表明,不同坡向的土壤有机碳含量差异明显,表现为北向坡平均值最高(16.41 g/kg),南向坡最低(8.47 g/kg),东向坡(12.10 g/kg)和西向坡(12.17 g/kg)居中且较接近。对于不同坡向问,受太阳辐射角度和湖面水汽降水补给的差异,南向坡受强烈的太阳辐射和相对较弱的降水补给,土壤水分条件较差,植被较稀疏,此外土壤温度较高,土壤有机质矿化速率较高;北向坡植被和土壤水分条件相对较好,土壤温度相对较低;东、西向坡的土壤水分、温度和植被条件处于南、北向坡之间。这些差异是引起北向坡土壤有机碳含量较高、南向坡含量较低、东西向坡含量居中,且不同坡向间具有显著差异的主要原因。

本研究结果表明,不同土层的土壤有机碳含量差异极显著,浅层(0~10 cm)土壤有机碳平均含量(20.01 g/kg)较高,约是根系底层(20~30 cm)土壤有机碳含量(6.88 g/kg)的3倍。对于不同土层问的差异,周华坤等(2005)研究表明,高寒草甸根系生物量的90%主要集中在20 cm深度以内。Zeng等(2013)通过对那曲地区草甸土壤剖面进行研究,也发现高寒草甸根系集中分布的20 cm深度以内的土壤水含量较高,土壤保水性较强;在根系分布层以下土层中石砾含量较多,土壤透水性较高。不同土层间植被根系活动的差异引起的有机碳累积及不同水热条件引起的矿化过程差异可能是造成不同土层土壤有机碳含量差异的主要原因。

受条件限制,本研究仅对高寒草甸高山流域土壤有机碳空间分布现状进行初步调查分析。然而,土壤有机碳是一个动态变化过程,在不同因子影响下其变化趋势和变化速率可能存在差异。因此,今后仍需对流域不同空间因子影响下的土壤有机碳变化趋势进行深入研究。

4结论

纳木错典型小流域土壤有机碳平均含量较青藏高原其他地区偏低。土壤有机碳含量与海拔、坡向和土层等显著相关,主要表现为土壤有机碳含量随海拔升高逐渐降低;北向坡最高,南向坡最低,东向坡和西向坡居中且较接近;表层土壤有机碳含量较根系底层土层高。