中东H油田低渗透碳酸盐岩油藏多层水驱核磁共振实验研究

2017-05-14史兴旺杨正明张亚蒲朱光亚肖前华

史兴旺, 杨正明, 张亚蒲, 朱光亚, 肖前华

(1.中国科学院大学, 北京 100049; 2.中国科学院渗流流体力学研究所, 河北 廊坊 065007;3.中国石油勘探开发研究院, 北京 100083; 4.重庆科技学院, 重庆 401331)

0 引 言

中东H油田M组油藏是一套纵向非均质性严重、层间矛盾突出的低渗透碳酸盐岩油藏,该类油藏的注水开发过程中容易造成较强的层间干扰,引起部分层系含水上升快,采出程度低。为进一步认识和研究各储层水驱油动态特征,合理高效地开发类似油藏,开展了多层水驱油室内模拟实验,并借助核磁共振测试技术,对不同孔隙区间动用情况进行描述。

核磁共振[1]主要利用氢核核磁距在外加静磁场下发生吸收跃迁,在撤掉后将吸收的能量释放出来的衰减快慢不一致的原理[2],应用数学反演技术[3],计算得到弛豫时间T2谱反映岩样不同孔隙结构与流体信息。众多学者对中国碳酸盐岩及砂岩储层的研究较多[4-10],但针对国外低渗透碳酸盐岩的研究较少,且主要集中在常规注水方面[11-15]。本文根据核磁共振仅对氢核1H进行探测的这种性质,采用去氢模拟油(无核磁信号)进行2层合注分采实验,这样核磁共振弛豫时间T2时间谱测量的是岩心中水相的信号分布,进一步求得不同孔隙区间油相的残余油和采出程度的分布特征,提高了实验准确性。

1 实验设计

1.1 实验方案

根据H油田M组储层的地质特点,选用3组不同渗透率级差的岩样开展室内2层合注分采水驱油实验,结合核磁共振岩样分析技术,说明M组油藏多层水驱油开发效果和微观剩余油分布规律,进而得到该油藏合注分采的开发界限。实验过程采用2层岩样并联,由1台驱替泵对2层同时注水,在出口段分别进行计量,模拟实际矿场的合注分采水驱油过程。实验用盐水为根据水质检测数据配置的模拟地层水,矿化度为200 000 mg/L;实验模拟油为氟氯合成油,该模拟油是烷烃分子中氢被氟、氯取代而生成的氟氯碳化合物,黏度为3.2 mPa·s,密度为1.8 g/cm3。实验中通过氟氯合成油可以在核磁共振测试中检测到单一水相的分布规律,进而分析得到各个状态油水的赋存状况。实验温度为室温,岩样基础数据见表1。

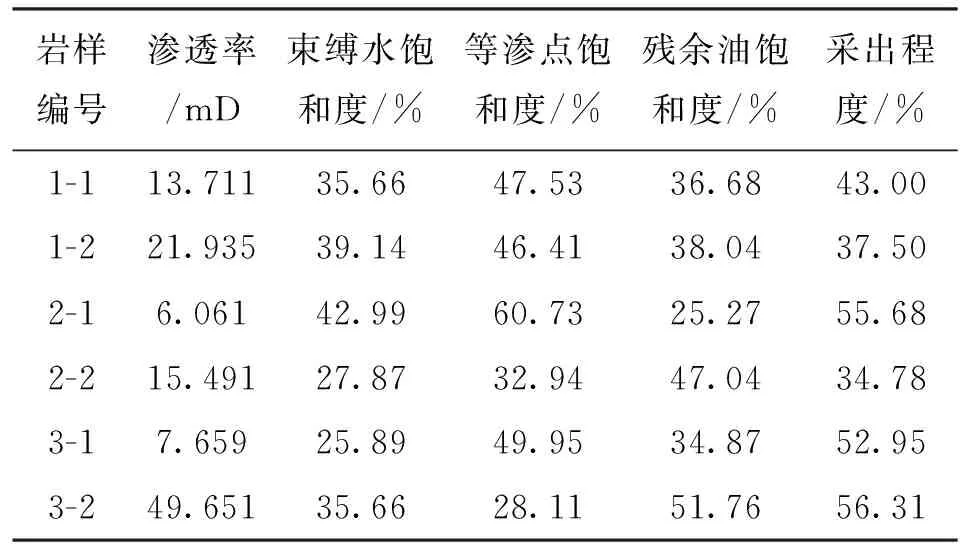

表1 岩样基础物理参数

*非法定计量单位,1 mD=9.87×10-4μm2,下同

图1为2层水驱油实验模拟流程示意图。注入水由QUAZIX Q5000驱替泵注入岩样,由环压泵对岩样加环压,压力测量采用传感器进行测量,实验压力直接由计算机记录,岩样流出的油水混合物经油水分离器分离后分别计量,注入压力为0.2 MPa,出口压力为常压。

图1 2层合注水驱油实验流程图

1.2 实验步骤

①将岩样经洗油、烘干处理后称重,测定岩样的空气渗透率和孔隙度;②岩样抽真空饱和盐水,驱替倍数为10 PV,并进行饱和水状态的核磁共振T2谱测试;③将同1组的2块岩样装入岩心夹持器,用模拟油驱替岩样,驱替倍数为10 PV,计算岩样束缚水饱和度,并进行饱和油状态的核磁共振T2谱测试;④以0.2 MPa的恒定压力对2层并联岩样打水驱替岩样中的油,分别计量不同时刻的驱替压力和驱替出的油量、水量,直到不出油后结束驱替,计算岩样残余油饱和度和采出程度,并进行残余油状态的核磁共振T2谱测试;⑤取出岩样,进行下一组实验。

2 实验结果与讨论

表2为3组合注分采水驱油实验结果。可以看出,不同渗透率岩样的束缚水饱和度都比较高,分布范围25%~45%,平均34.55%;等渗点饱和度除了岩样2-1大于50%之外,其余均小于50%,这说明该地区岩样主要以亲油为主;残余油饱和度分布范围25%~48%,平均35.01%;最终采出程度分布范围34.71%~56.31%,平均46.70%,驱油效率整体不高。对于渗透率级差相差不是很大的1组、2组岩样,其渗透率越低,最终驱油效率越高,这是因为在合注分采过程中,渗透率较大的岩样首先见水,见水后,水会沿着优势通道渗流,导致驱油效率较低,但此刻渗透率较小的岩样在较低的驱替压力下仍能维持油水共渗的状态,不断的将孔隙中的油和壁面上的油冲刷带走,最终采出程度较高。渗透率相差6.48倍的3组,渗透率较大的岩样3-2呈段塞式驱替,见水很快,采出程度达到最大,渗透率较小的岩样3-1在压力不变的情况下,可以保持一定的水驱速度,最终也可以达到较高的驱油效率。但2块岩样的见水时间和含水率达到98%时的时间相差很大,见水时间分别为460、6 770 s,相差14.72倍,含水率达到98%时的水驱时间分别4 990和46 790 s,相差9.38倍,这表明在高渗透岩样已经含水率很高的情况下,低渗透岩样才开始启动,这会造成大量的无效注水,大量的注入水都会进入高渗透层而被采出,低渗透层的注入水量很少。3组高渗透层累计产出水量分别占总产出水量的74.34%、83.29%、90.96%也说明了这一情况。

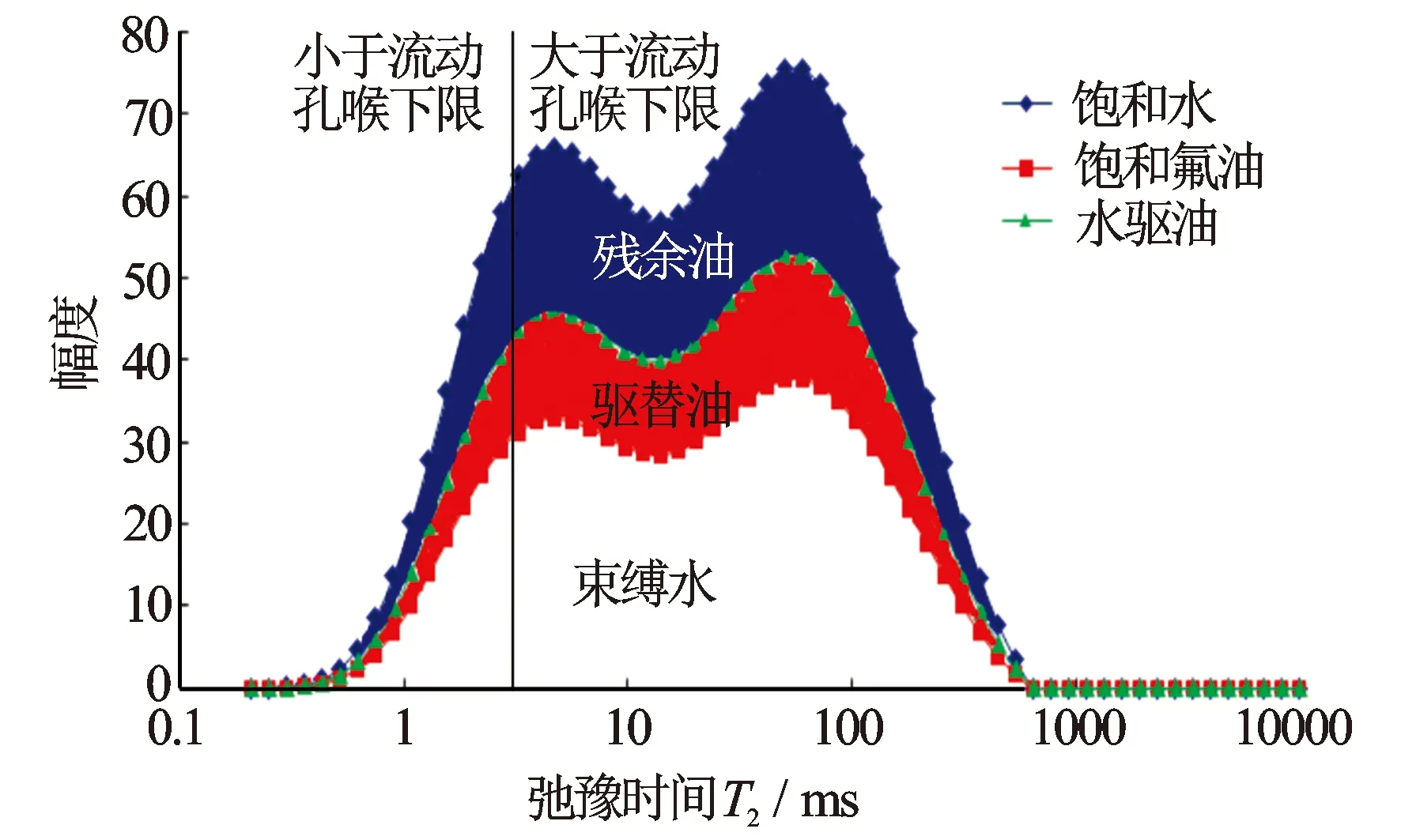

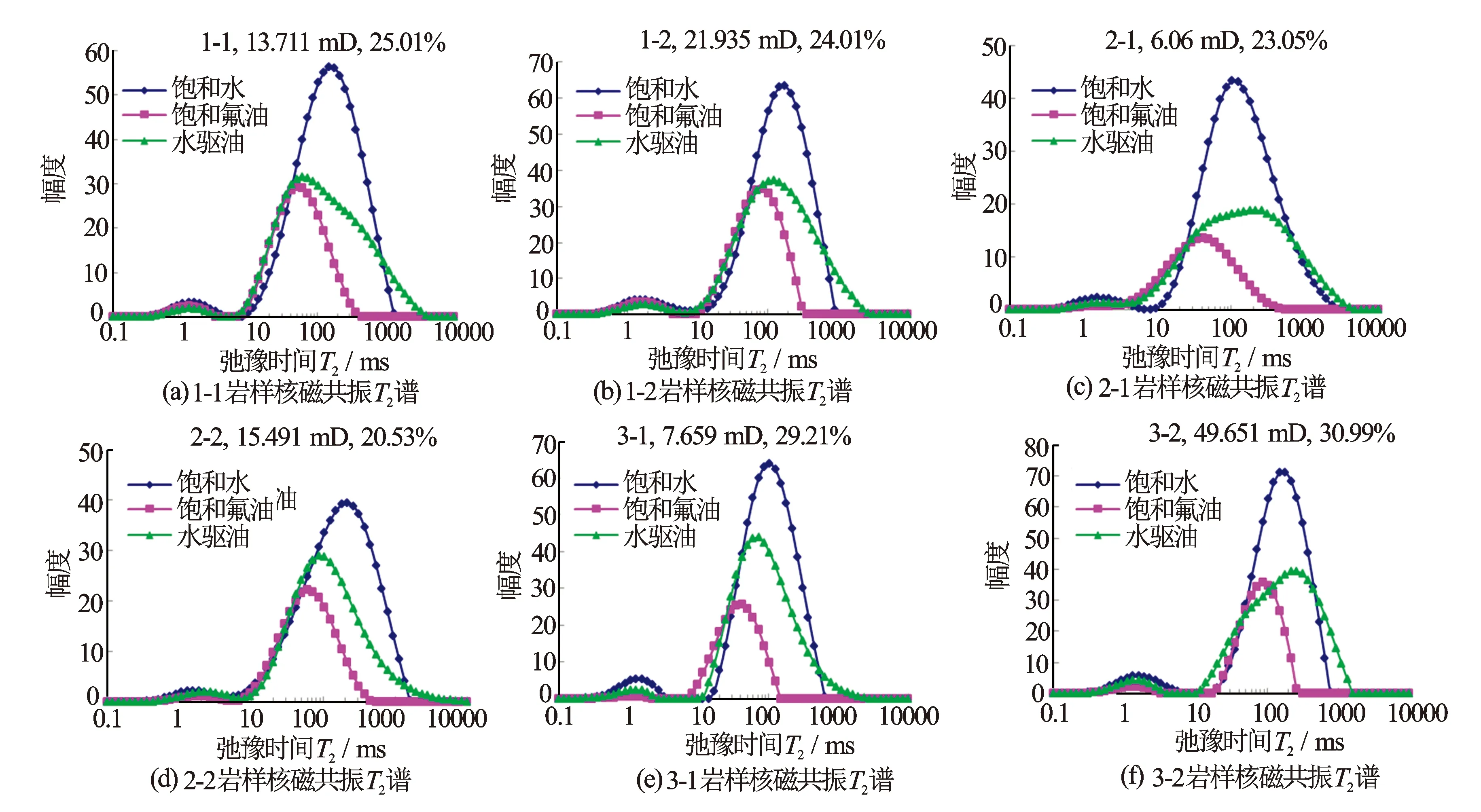

由于所测得的信号是孔隙中水的信号,因此,饱和水状态与水驱油状态曲线之间的部分表示孔隙中残余油的分布;水驱油状态与饱和油状态曲线之间的部分表示驱替油的分布;饱和油状态曲线表示孔隙中束缚水的分布,并根据T2截止值将孔隙区间划分为小于流动孔喉下限的区间和大于流动孔喉下限的区间(见图2)。从图3可以看出,同一组合注分采的2块渗透率不同的岩样,随着岩心渗透率的增大,峰值逐渐向右移动,且峰值增大,表明随着渗透率的增大,可动流体越来越多。从束缚水分布来看,不同渗透率岩样的束缚水主要分布在中小孔隙,油驱水形成束缚水时,油相优先沿着大孔隙将水驱走而将中小孔隙中的水包围起来形成束缚水。从采出油和残余油分布看,不同渗透率岩样的采出油和残余油主要分布在大孔隙中,小孔隙中的很少,这是因为在水驱油过程中,注入水会沿着阻力较小的大孔隙前进,并在不规则区域发生绕流形成残余油,对亲油岩样,大部分原油被水驱出,但注入水主要沿着岩样中部前进,容易在孔隙内表面上形成油膜;小孔隙由于基本未饱和进模拟油,所以残余油很少。

表2 3组岩样合注分采实验结果

图2 岩心水驱油核磁共振分析示意图

图3 3组岩样不同状态下的核磁共振T2谱对比

表3是不同孔隙空间的残余油饱和度和采出程度分布统计结果。根据T2截止值将孔隙区间划分为小于流动孔喉下限区间和大于流动孔喉下限区间,残余油和采出程度绝对值是孔隙中残余油量和采出油量占总孔隙体积的比例,残余油和采出程度相对值是孔隙中残余油量和采出油量占该孔隙体积的比例。可以看出,3组合注分采的岩样总孔隙区间的残余油绝对值分别为27.17%、22.25%、33.39%、30.23%、37.38%和20.51%,主要分布在大孔隙中,并且对于同一组合注分采的2块岩样,低渗透岩样大于高渗透岩样(1-1>1-2,2-1>2-2,3-1>3-2),这是因为在2层合注分采过程中,注入水容易沿着高渗透层岩样推进,而对阻力较大的低渗透层岩样驱替较少。从相对值来看,大部分残余油仍存在于小于流动孔喉下限的小孔隙中,但大孔隙中的残余油仍很多,具有较大的开发价值。总孔隙区间的采出程度绝对值分别为48.70%、55.38%、49.36%、44.17%、53.22%和58.30%,动用的主要是大孔喉范围内的原油,小孔隙采出油量所占比例较少,对总采出程度贡献较少,主要通过渗吸作用采出,但相对采出程度较大,也说明了小孔隙中的可动原油基本全部采出,剩下的都是死体积中的不可动原油,对这一部分的挖掘潜力不大,应该将重点放在大于流动孔喉下限的大孔隙中。

表3 3组岩样不同孔隙区间的核磁共振测试分析结果

3 结 论

(1) 针对中东H油田储层岩样进行了3组不同渗透率级差的多层水驱油物理模拟和核磁共振实验,定量获得了每块岩样不同孔喉区间的束缚水饱和度、残余油饱和度及采出程度等参数的绝对值和相对值,深化了核磁共振测试技术在岩样中的应用。

(2) 3组不同渗透率级差的合注分采实验中,残余油和采出油主要分布在大于流动孔喉下限的大孔隙中,小孔隙中所占比例很少,同一组实验中低渗透率岩样的残余油饱和度高于高渗透率岩样,说明在进行合注分采之后,大孔隙仍有较大开发潜力。

(3) 储层渗透率的组合方式对油藏的最终采出程度具有一定的影响,根据所进行的3组合注分采实验很难确定合理的开发界限,还需进一步从水驱时间及含水率方面进行研究,后期也应该增大渗透率组合方式。

参考文献:

[1] MENGER S, PRAMMER M. Can NMR Porosity Replace Conventional Porosity in Formation Evaluation [C]∥SPWLA 39th Annual Logging Symposium, 1998.

[2] 肖立志. 核磁共振成像测井与岩石核磁共振及其应用 [M]. 北京: 科学出版社, 1998.

[3] 王为民, 李培, 叶朝辉. 核磁共振弛豫信号的多指数反演 [J]. 中国科学(A辑), 2001, 31(8): 59-65.

[4] 郭公建, 谷长春. 水驱油孔隙动用规律的核磁共振实验研究 [J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2005, 20(5): 45-48.

[5] 王瑞飞, 孙卫, 杨华. 特低渗透砂岩油藏水驱微观机理 [J]. 兰州大学学报(自科版), 2010, 46(6): 29-33.

[6] 王学武, 杨正明, 李海波, 等. 核磁共振研究低渗透储层孔隙结构方法 [J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2010, 32(2): 69-72.

[7] 颜其彬, 赵辉, 司马立强, 等. 碳酸盐岩核磁共振实验与认识 [J]. 天然气工业, 2010, 30(1): 36-38.

[8] 刘红现, 许长福, 胡志明. 用核磁共振技术研究剩余油微观分布 [J]. 特种油气藏, 2011, 18(1): 96-97.

[9] 李振涛, 刘卫, 孙佃庆, 等. 高孔低渗碳酸盐岩可动流体T2截止值实验研究 [J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2011, 26(5): 53-55.

[10] 全洪慧, 朱玉双, 张洪军, 等. 储层孔隙结构与水驱油微观渗流特征——以安塞油田王窑区长6油层组为例 [J]. 石油与天然气地质, 2011, 32(6): 952-960.

[11] 高辉, 程媛, 王小军, 等. 基于核磁共振驱替技术的超低渗透砂岩水驱油微观机理实验 [J]. 地球物理学进展, 2015(5): 2157-2163.

[12] 白松涛, 程道解, 万金彬, 等. 砂岩岩石核磁共振T2谱定量表征 [J]. 石油学报, 2016, 37(3): 382-391.

[13] 肖前华, 张亚蒲, 杨正明, 等. 中东碳酸盐岩核磁共振实验研究 [J]. 科学技术与工程, 2013, 13(22): 6415-6420.

[14] TALABI O, BLUNT M J. Pore-scale Network Simulation of NMR Response in Two-phase Flow [J]. Journal of Petroleum Science & Engineering, 2010, 72(1-2): 1-9.

[15] VINCENT B, FLEURY M, SANTERRE Y, et al. NMR Relaxation of Neritic Carbonates: an Integrated Petrophysical and Petrographical Approach [J]. Journal of Applied Geophysics, 2011, 74(1): 38-58.