不同栽培方式下“甬优8号”的产量表现与干物质积累特征

2017-05-13王文青王冬明顾俊荣

王文青王冬明顾俊荣

(1江苏省常熟市古里镇农业技术推广服务中心 215515;2江苏省苏州市农业科学院 215100)

不同栽培方式下“甬优8号”的产量表现与干物质积累特征

王文青1王冬明1顾俊荣2

(1江苏省常熟市古里镇农业技术推广服务中心 215515;2江苏省苏州市农业科学院 215100)

为促进水稻超高产栽培技术的推广和应用,以杂交粳稻“甬优8号”为材料,进行了传统常规高产栽培方式与利用实地氮肥管理和间歇灌溉技术-新型栽培方式的大田栽培对比试验,研究了其产量表现和生长季干物质积累特征。结果表明,与常规栽培方式相比,新型栽培方式能显著提高水稻籽粒产量,产量提高的主要原因是由于生育后期干物质积累量的提高。

甬优8号;栽培方式;产量;干物质积累

“甬优8号”是浙江省宁波市农科院作物所、宁波市种子公司、江苏省苏州市种子管理站以“甬粳3号A”与“K6876”杂交配组育成的三系杂交晚粳稻新品种,该品种适宜在江苏省苏南地区中上等肥力条件下种植。为给“甬优8号”超高产栽培技术的推广和应用提供理论依据和技术支撑,笔者进行了传统常规高产栽培方式与利用实地氮肥管理和间歇灌溉技术-新型栽培方式的大田栽培对比试验,研究了其产量表现和生长季干物质积累特征,现将相关试验结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 试验概况

供试水稻品种为“甬优8号”,5月25日播种育秧,6月20日人工移栽,株行距为30 cm×15 cm,每穴1株。试验设在常熟市古里镇现代水稻产业园区内进行,试验点位于长江三角洲太湖平原,属于北亚热带季风气候,年平均降水量约1100 mm,年平均温度约15.7 ℃,年日照时间>2000 h,年无霜期>230 d,种植制度为水稻、冬小麦轮作。试验田土壤质地为粘土,有机质含量2.42%,速效氮、速效磷、钾含量分别为162.2、8.33、126.5 mg/kg。

1.2 试验设计

试验依据栽培方式不同设处理:(T1)传统常规高产栽培方式。水肥管理同当地常规高产管理,全生育期总施氮量(纯氮)为300 kg/hm2,按基肥∶蘖肥∶穗肥=55∶20∶25分3次施用;钾肥(K2O)、磷肥(P2O5)施用量分别为210、150 kg/hm2,均作基肥一次性施用。除生育中期搁田外,其余时间田间保持浅水层灌溉,直到收获前7 d断水。(T2)实地氮肥管理和间歇灌溉技术-新型栽培方式(以下简称新型栽培方式)。全生育期总施氮量(纯氮)为280 kg /hm2,根据水稻生长状况和叶色分4次施用[1];钾肥(K2O)施用量为140 kg/hm2,基肥施用70 kg/hm2、在拔节期追施70 kg/hm2;磷肥(P2O5)施用量为150 kg/hm2,作基肥一次性施用。水分管理采用轻干湿交替灌溉方法,即在返青期、孕穗期和开花期田间保持浅水层灌溉,其他生育时期进行轻干湿交替灌溉。每处理重复3次,小区面积80 m2,随机区组排列。各小区筑30 cm高田埂隔开,田埂用地膜覆盖、包裹。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 产量及其构成因子

成熟期每小区取5穴,分别考察有效穗数、穗粒数、千粒重和结实率等性状,同时计算理论产量。

1.3.2 关键生育期生物量

分别于水稻移栽期、分蘖中期、拔节期、抽穗期和成熟期,取各小区平均茎蘖数的稻株10穴,测定地上部生物量。

1.3.3 茎鞘干物质积累和运转

选穗期进度一致、具有代表性的单茎穗标记,标记当天开始取样,以后每7 d取1次样,每次取10根单茎,去叶、去穗经105 ℃杀青30 min,在80 ℃下烘干至恒重,再称干重,计算茎鞘干物质积累。茎鞘干物质表观贡献率(%)= [(抽穗期茎鞘干重-成熟期茎鞘干重)/穗干重]×100;茎鞘干物质表观转运率(%)=[(抽穗期茎鞘干重-成熟期茎鞘干重)/抽穗期茎鞘干重]×100。

1.3.4 数据分析

试验数据均采用Microsoft Excel 2003和SPSS进行数据处理和统计分析,用origin 8.3进行图表绘制。

2 结果与分析

2.1 产量及其构成因子

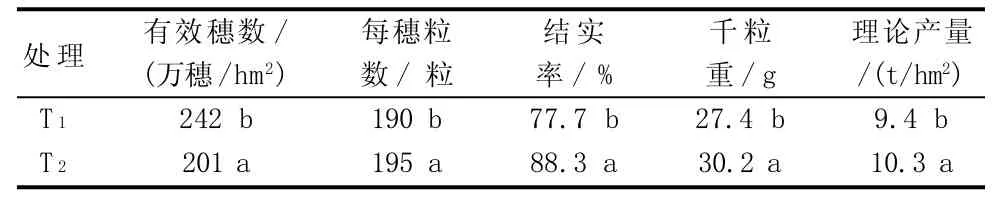

由表1可知,栽培方式显著影响水稻产量及其构成因子,与T1处理相比,T2处理的水稻籽粒产量显著提高9.57%,主要表现在每穗粒数、结实率和千粒重显著提高(分别提高2.63%、13.64%、10.22%),但单位面积有效穗数显著低于T1处理。

表1 不同栽培方式下水稻产量及其构成因子分析

2.2 地上部生物量与各生育阶段干物质累积量

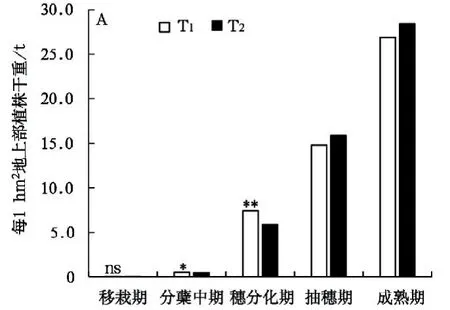

图1表明,栽培方式显著影响了水稻植株地上部生物量,且在不同生育期表现差异不一致。拔节-穗分化期,T1处理水稻地上部生物量显著高于T2处理,但自穗分化开始后,表现相反,T2处理水稻地上部生物量显著高于T1处理。

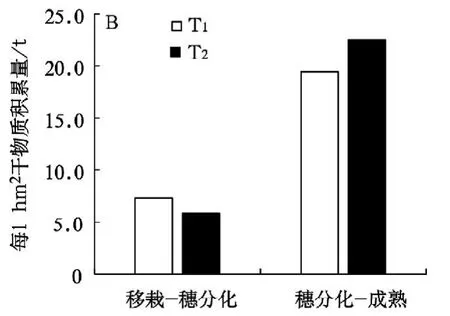

图2表明,生育前期(移栽-穗分化期)T1处理干物质积累量高于T2处理,而到生育后期(穗分化-成熟期)则表现相反,进一步表明新型栽培方式能有效促进水稻生殖生长阶段的干物质积累。

图1 不同栽培方式下水稻不同生育期地上部生物量比较

图2 不同栽培方式下水稻不同生育阶段干物质积累量比较

2.3 水稻植株茎鞘干物质动态与干物质转运差异

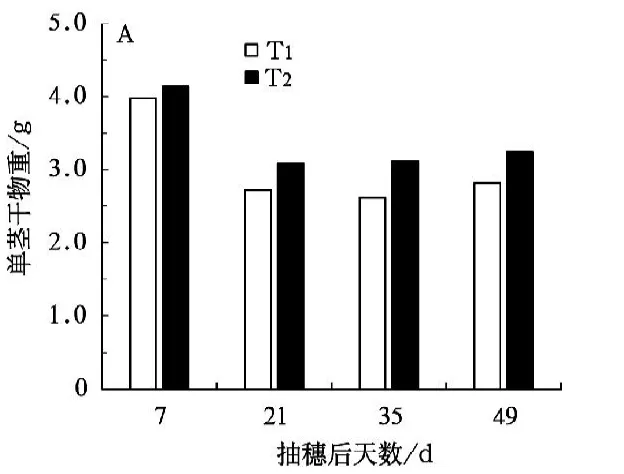

图3、4表明,不同栽培方式下水稻茎鞘干物质重量有一定差异,T2处理在抽穗后7~49 d茎鞘干物质重量均比T1处理高,以抽穗后35 d茎鞘干物质重量增加最为显著(增18.85%)。

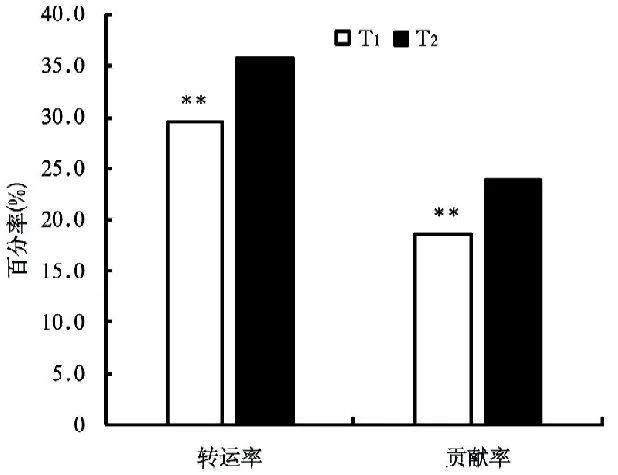

图5表明,栽培方式显著影响茎鞘干物质运转率和贡献率,T2处理的茎鞘干物质运转率和贡献率均显著高于T1处理。

图3 不同栽培方式下水稻抽穗后茎鞘干物质积累动态

图4 T2处理较T1处理茎鞘干物质相对增长率

图5 不同栽培方式下水稻茎鞘干物质运转率与贡献率

3 结论与讨论

研究表明,水稻取得高产的关键是提高抽穗后经济产量形成期的干物质生产与转运[1-4],高产水稻干物质生产的优势在于生育中后期,尤其是抽穗至成熟期的干物质增加量占总增长量的40%以上[5]。本研究也得出了类似的结论,与常规高产栽培方式相比,采取新型栽培方式能显著提高水稻籽粒产量,提高穗分化-成熟期阶段茎鞘干物质重量,减缓抽穗后茎鞘干物质重量下降速率,从而显著提高茎鞘干物质转运率和对籽粒的贡献率,改善由生殖生长阶段决定的产量构成因子(每穗粒数、结实率和千粒重),最终获得较高产量。综上,与传统栽培方式相比,实地氮肥管理和间歇灌溉技术-新型栽培方式可有效促进结实期茎鞘干物质向籽粒的运转,从而提高结实率和千粒重,最终显著提高籽粒产量。

[1] 杨建昌,杜永,刘辉.长江下游稻麦周年超高产栽培途径与技术[J].中国农业科学,2008,41(6):1611-1621.

[2] 刘建丰,袁隆平,邓启云,等.超高产杂交稻的光合特性研究[J].中国农业科学,2005,38(2):258-264.

[3] 杨建昌,杜永,吴长付,等.超高产粳型水稻生长发育特性的研究[J].中国农业科学,2006,39(7):1336-1345.

[4] 李杰,张洪程,钱银飞,等.两个杂交粳稻组合超高产生长特性研究[J].中国水稻科学,2009,23(2):179-185.

[5] 凌启鸿.作物群体质量[M].上海:上海科技出版社,2000.

2016-01-06