浅谈静压预制管桩施工桩体上浮控制处理技术

2017-05-05方文雄

摘要:目前,先张发预应力混凝土管桩在我国建设工程桩基础设计中得到了广泛使用,而该施工工艺的沉桩施工控制成为了整个施工过程以及质量保证的重点对象。文章通过该施工工艺在某住宅小区遇到砾砂层时桩体上浮现象进行研究,测试结果表明复压可以解决静压高强管桩浮桩的相关问题。

关键词:静压预制管桩;桩体上浮;沉桩效应;桩基础设计;建筑工程 文献标识码:A

中图分类号:TU473 文章编号:1009-2374(2017)05-0164-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.05.079

近年来,静压预制管桩因其承载力高、成本低、质量容易控制、施工噪音低及工期短等优点在建筑工程中应用较为广泛。但在施工过程中,施工工艺处理不恰当,就可能导致浮桩的产生,影响工程质量。该工艺在某住宅小区施工时遇到砾砂层,反复压桩无法达到设计要求深度,主要原因是同一个承台当第一根桩压到设计深度后,按顺序继续压第二根桩时出现桩体上浮现象,而且施工时的压桩力不能满足设计的相关要求。为了克服该现象,利用对角跳打或隔承台跳打、让砾砂超孔隙水压力消散、摩阻力减小等技术,最终顺利完成该工艺在本工程中桩基施工,并通过承载力试验和基桩低应变动力检测均满足了设计要求。本文应用实例对静压管桩浮桩原因进行分析,寻找到解决施工过程中桩体上浮的有效措施。

1 住宅小区工程的概况

某住宅小区安置房一共有15幢,建筑为7层框架结构,其面积约为90000m2,基础采用PHC-AB400(100)管桩,桩长约8m。建筑设计的相关要求为桩端进入地基砾砂层大于2.0m,设计的单桩竖向抗压极限承载力值则为1540kN,要求施工时静压桩的配重不小于基桩极限承载力的1.1倍。

2 管桩各项检测的结果分析

2.1 施工管桩的动测结果

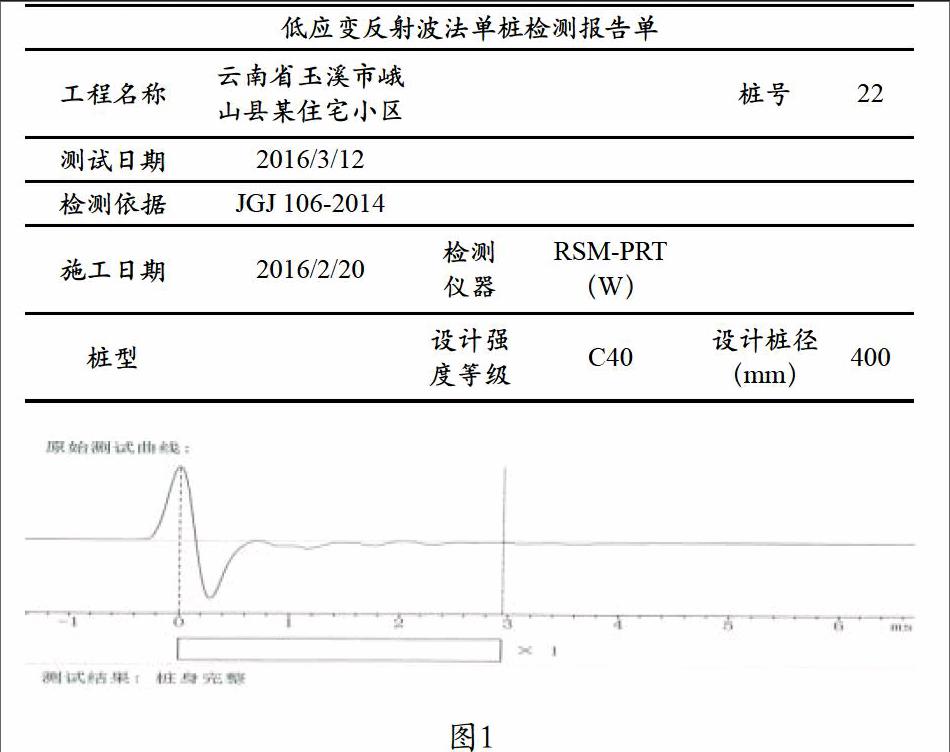

施工管桩的动测实验以(JGJ 106-2014)的相关规范要求作为根据,要求每项工程选取总桩数的1%,且不应少于3根,进行单桩竖向抗压承载力试验,选取总桩数的20%。不少于10根桩进行基桩低应变检测,其中该住宅小区第3幢本次随机抽取的22#桩,其典型曲线见图1所示。

由图1可看出,22#桩的桩身质量完好,类似图1中22#反射波曲线较多与模型桩中所测的波形曲线大致相符。随意抽取多桩承台下的一根管桩,若该施工管桩的前端为开裂状态,相关检测单位通常将其认定为施工Ⅱ类桩。管桩低应变反射波法的测试原理等相关测试说明,因单节预制桩没有相关接点,压桩力较小,桩周围的土层呈松软状,管桩的中上部位容易产生缺陷。由此可以说明,施工中的所有Ⅱ类管桩都是因挤土因素而使得桩身产生裂隙或断裂。桩端反射的波幅会在施工管桩桩端压入砾砂层2m以上后受到砾砂层的约束,波幅不会呈现大幅变化。所以管桩桩端的反射波幅越大,桩嵌入深度则会越小或者施工管桩的上浮量越大。22#桩检测的结果也充分证明了桩端反射波幅相对较小。

2.2 管桩的静载荷试验

在完成住宅小区建筑桩基工程之后,根据《建筑桩基检测技术规范》(JGJ 106-2014)的相关规范要求,需要对管桩开展静载荷试验,并对静载荷试验的检测结果实施分析,结果表明22#桩测试桩确认为Ⅰ类桩。(1)Q-s曲线为缓降型,逐级加荷桩顶沉降在1386kN处达到最大值,1386~1540kN期间加荷桩顶沉降大于35mm,说明22#桩桩端出现了刺入性的损害,其桩体产生上浮使得管桩端出现抬脚的现象;(2)由试验桩Q-s曲线的形状,逐级加荷载的相互作用下陡降段起始位置沉降幅度较大,应变测试结果确定该桩为Ⅰ类完整桩,桩周土在严重的扰动作用下破坏了土体的结构,致使土体强度大幅降低。从复测的结果可以看出,随着沉降幅度的加大,负荷逐渐加大后曲线的变形幅度趋缓,单桩桩体的承载力有所回升,这时则可以认为此桩顶的沉降量就是该桩桩体的上浮量。

3 工程施工中产生浮桩的原因

3.1 施工过程中的桩型选取不恰当

该住宅小区除去表面薄层素填土、粉质黏土后,钻孔揭示之下是砾砂层,静压桩施工桩体难以穿越,所以可选取该层作为建设持力层(端承桩)进行建筑施工。根据该住宅小区勘查设计的相关指标要求,桩端至少要穿越层砾砂2m以上才达到承载力设计的相关要求,但要将管桩压入至设计深度按相关管桩设计要求的1.1倍配重施工将很难实现。在实际施工过程中桩嵌入深度达不到要求的情况下,当实施密集打桩过程中就会形成桩的上浮现象。

3.2 施工过程中速度超过相关要求

该安置房小区建设过程中多数使用一节管桩进行施工,在进行压桩时就省去了接桩处理的实践,所以在施工时速度也变得更快。在以往的施工中,建筑工程桩的成桩速度有严格的控制,主要包括每一天成桩的根数是多少、沉桩速度如何等。一般情况下,管桩沉桩的速度需控制在0.8~1.2m/min,管桩成桩根数控制在每天每幢楼8~10根。分析表明,该小区建筑施工的速度不符合相关规定的要求。

此外,工程布桩太密、荷载取值过大等影响因素也会导致浮桩的产生,在施工过程中应根据工程面积计算出工程桩的数量、每个桩的承载力等,对浮桩进行有效预防与控制。

4 建筑工程浮桩处理的技术与措施

目前,对静压管桩产生浮桩也比较常见,但随着科学技术的进步,其处理的方法也比较多。主要的处理技术有以下三种:(1)使用高压注浆处理。应用高压注浆工艺处理桩端和持力层之间的空隙;(2)补桩,对钻孔桩、管桩或静压锚杆桩进行补桩处理;(3)复打、复压,对有浮桩现象的工程桩向外进行对角跳打或隔承台跳打,让砾砂超孔隙水压力消散,摩阻力減小。复压压力的控制标准与工程桩施工的终压值为2200kN,复压次数则控制在5次,沉降量最大应小于5mm,因该小区工程桩存在上浮现象且上浮量较大,故采用对角跳打或隔承台跳打处理方案。对复打之后的相关测试结果进行分析可以得出一个明确的结论:管桩采取复打、复压等措施对提高浮桩的单桩承载力有十分显著的效果,上浮量明显的管桩进行复打、复压,其效果也较为明显,浮桩复打、复压的所需成本低、操作简单,是当前广泛推广应用的技术措施。

承载力检验达到合格的复压桩,需对建筑物上部结构进行施工处理。按照相关要求,对已经完工的小区住宅楼实施沉降观测分析,实测的结果显示,该住宅小区施工之后的沉降观测符合相关设计、控制的要求。同时复压的成本相对较低,即使对如上浮量达300mm以上的桩,上浮量较大,其复压的效果也会非常明显。所以,对工程浮桩进行复打、复压是对浮桩进行处理是最有效的方案,在以后的建筑工程施工中可进一步推广应用。

5 结语

在工程施工中,应用静压预制管桩有很多优点,但在具体的工程应用中需要根据施工现场的实际情况选择合适的桩型,根据建设工程实际地勘、设计、规范以及现场实际情况,有针对性地制定出切实有效且可行性较强的施工方案,尽量避免浮桩产生。(1)在建筑地基中采用静压预制管桩进行施工建设,由于一系列影响因素,特别是管桩挤土效应等问题,常常会致使建设工程桩桩体产生上浮,此类现象在工程建設中难以避免。建筑施工会对桩周土体造成极大扰动,导致了桩侧的摩阻力下降明显。管桩浮桩使得桩端的土体产生损坏或抬空,导致了工程桩桩端的阻力急剧下降,严重者甚至产生零阻力。加之上部荷载力产生作用,桩体就会产生严重的刺入性损坏;(2)工程桩施工过程中,根据相关要求对工程桩进行低应变动测分析,其反射波的波形状以及桩端波幅大小的相关情况对是否出现浮桩现象进行初步的判断;(3)在进行工程桩压桩时,桩平面的布置情况、打桩的顺序、布桩的密度等均会直接影响到工程桩桩体的上浮量。很多工程实例说明,相对于其他工程桩,建筑施工中间工程桩的上浮量会明显较大,后压桩上浮量明显小于先压桩,所以在建筑地基中需强化各项监测工作,尤其是对地基侧向的位移、地面及工程桩的隆起、裂缝等观察结果对压桩顺序、进度进行控制与调整。压桩过程中可使用跳打技术措施或者采取已打桩的两个相对方向实施压桩;(4)对于覆盖砾砂层的建筑地基,使用静压高强管桩进行施工,同时可选取地基层下较为牢固、坚硬的土层作为管桩持力层,施工过程中可采取大直径取土扩头桩来完成施工,同时避免挤土效应的产生;(5)在建筑工程地基施工过程中,如果有浮桩产生,对有较好地基的工程桩桩端持力层可以首先应用复压处理技术措施,同时适当增加桩体复压的终压力,与此同时需严格控制复压施工的速度,以此避免挤土效应的产生。

参考文献

[1] 建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2014)[S].

[2] 中华人民共和国建设部.建筑桩基检测技术规范(JGJ 106-2003)[S].北京:中国建筑工业出版社,2003.

[3] 建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011)[S].

[4] 建筑地基处理技术规范(JGJ 79-2012)[S].

[5] 云南省先张发预应力混凝土管桩图集(DBJT53-01-2007)[S].

[6] 杨生彬,李友东.PHC管桩挤土效应试验研究[J].岩土工程技术,2006,20(3).

[7] 中华人民共和国建设部.建筑桩基检测技术规范(JGJ106-2003)[S].北京:中国建筑工业出版社,2003.

作者简介:方文雄(1972-),男,云南玉溪人,云南省玉溪市建设工程质量检测中心工程师,研究方向:建设工程质量检测。

(责任编辑:小 燕)